Архив рубрики «образование»

Для чего нужна геодезия?

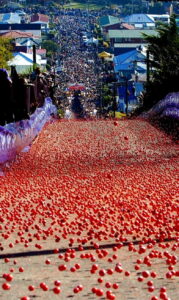

Из Википедии: «Болдуин-стрит – улица в городе Данидин в Новой Зеландии.

Улица берёт своё начало у Норд-Роуд и заканчивается пересечением с Бьюкенен-стрит. При 359 метрах длины Болдуин-стрит поднимается почти на 80 метров, что создаёт уклон в 19 градусов. При этом на самом крутом отрезке в 161,2 метра она поднимается на 47,22 метра, что соответствует уклону в 38 градусов. Улица занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая крутая улица в мире. Этот факт оспаривается, так как Кантон-авеню в Питтсбурге и 22-я улица Сан-Франциско местами имеют уклон до 40 градусов.

С 1988 года ежегодно проводится соревнование, где участникам требуется сначала пробежать вверх по улице, а потом «скатиться» вниз. Рекорд — 1 минута 56 секунд.

А с 2002 года на Болдуин-стрит происходит «соревнование» конфет. Около 30 000 маленьких круглых шоколадных конфеток «Jaffas» скатываются по Болдуин-стрит сверху вниз. Перед запуском каждая конфетка получает свой личный номер, благодаря чему их можно отличать друг от друга. У каждой конфетки есть свой спонсор. На спуск у конфеток уходит, как правило, от 15 до 25 секунд. Перед финишем, конфеты попадают в специальную воронку, первые пять шариков, прошедшие через эту воронку, считаются победителями. Все вырученные средства уходят на благотворительность.

Также улица имеет популярность среди любителей экстрима. Желающие острых ощущений скатываются вниз на мотоциклах, велосипедах, скейтбордах, моноциклах и даже в мусорных ящиках, и морозильных ларях. В марте 2001 года был зарегистрирован смертельный случай, когда 19-летняя студентка, спускаясь в мусорном контейнере, столкнулась с грузовым автомобилем». В общем, всё, как везде на «загнивающем» западе – жажда наживы и славы.

История появления этой улицы весьма проста – город Данидин был основан в 1848 году и план его застройки утверждался в Лондоне, без всякой привязки к ландшафту и местности. Местные власти точно выполнили план по застройке, благодаря которому в городе появилась такая интересная достопримечательность. Хотя, возможно, что застройка уже существовала, а проект пришлось делать в соответствии с ней. Своё название улица получила в честь Уильяма Болдуина, учредителя местной газеты и советника региона Ортаго.

Часть улицы пришлось покрыть бетоном, иначе в жаркую погоду асфальтовое покрытие стекало бы вниз.

Технологии прошлого — подвесная монорельсовая дорога

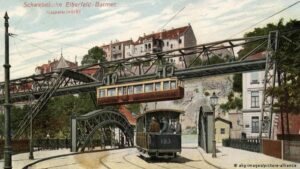

Вуппертальская подвесная дорога, также Вуппертальская подвесная железная дорога – один из видов общественного транспорта в городе Вуппертале (Германия), запущенный в эксплуатацию 1 марта 1901 года. Официальное название – Монорельсовая подвесная дорога системы Ойгена Лангена. Это одна из старейших монорельсовых дорог в мире, действующая и по сей день.

Она представляет собой монорельсовую двухколейную подвесную систему на эстакадах, общей длиной 13,3 км, из которых 10 км путей проходят над руслом реки Вуппер на высоте около 12 метров, остальные 3,3 км – над улицами города на высоте около 8 метров. Один маршрут имеет 20 остановок. Максимальная скорость поездов дороги – 60 км/ч. Каждый поезд имеет длину 24 метра и рассчитан на приём 178 пассажиров (48 сидений и 130 стоящих).

В октябре 1900 года, то есть еще до официального открытия дороги, поездку на нем совершил император Германии – кайзер Вильгельм II, вместе со своей супругой императрицей Августой Викторией, посетивший этот город.

Рурская область в это время стала важнейшим промышленным центром Германии. Только в районе нынешнего Вупперталя проживало около 400 тысяч человек. Развитие общественного транспорта имело в регионе важное значение.

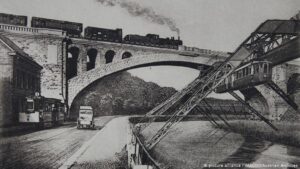

На снимке 1905 года мы видим паровоз, монорельс, обычный трамвай и конная повозка. Примерно 10 из 13 километров подвесной дороги проходит над рекой Вуппер. Город растянулся вдоль долины узкой и плотно застроенной реки. Население этих районов составляло тогда около 400 тыс. человек. Для обычных трамвайных путей места было мало. Прокладывать метро здесь было бы слишком сложно из-за скалистых пород и высокого уровня грунтовых вод. На момент строительства дороги, город на карте отсутствовал. Он был внесён в карты и реестры под этим названием в 1929 году, объединив, граничившие друг с другом поселения на реке Вуппер.

В 2013 году пассажиропоток Вуппертальской подвесной дороги составил 19,308 млн человек. Сейчас эта дорога ежедневно перевозит около 65 тыс. пассажиров. Ежегодно – примерно 24 млн. Некоторые туристы приезжают в город лишь с одной целью – прокатиться в этих вагонах.

Эта подвесная дорога, вероятно, является самой безопасной системой общественного транспорта в мире. За всё время эксплуатации произошло очень мало происшествий.

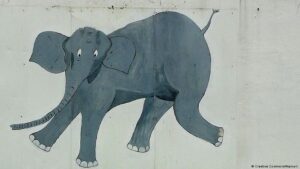

21 июля 1950 года директор цирка «Althoff» решил в рекламных целях прокатить на монорельсе слониху Туффи. Участвовать в рекламе пригласили журналистов. Однако, после первых вспышек фотокамер, она, проломив боковую стенку вагона, выпала из него в реку Вуппер с 12-метровой высоты. Для Туффи, падение обошлось испугом. В ходе, последовавшей после падения слона паники, лёгкие ранения получил журналист. Сейчас рядом с местом происшествия на стене дома нарисован падающий слон.

12 апреля 1999 года произошла крупная авария на Вуппертальской подвесной дороге. Чёрным, в истории дороги, стал этот день. Случилась трагедия. Ремонтники забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Пять человек погибли, более 40 получили ранения.

5 августа 2008 года поезд, следовавший по подвесной дороге, столкнулся с двигавшимся под ним автокраном. При этом серьёзные ранения получил водитель автокрана.

Подвесная монорельсовая дорога была и остаётся большой редкостью. Её станции напоминают дворцы. Чтобы спроектировать и построить такую дорогу требуется несколько лет, при условии, что уже имеются похожие технологии. Она свидетельствует о развитом электротранспорте и экономической мощи этого региона в конце 19 века. Что сильно расходится с официальной историей.

Германия начала XX века. Это видео было снято в 1902 году в немецком городе Вуппертале, где начала действовать подвесная монорельсовая дорога. Посмотрите, как раньше выглядел немецкий город из кабины «летающего поезда». Россиянин Денис Ширяев превратил старый черно-белый фильм в цветное видео.

Царские офицеры на службе в РККА

Сразу после прихода к власти, большевики осознали, что для создания новой армии требуются военные кадры и нужно привлечь на свою сторону квалифицированные командные кадры из числа офицеров царской армии.

Вопрос привлечения офицерства на свою сторону был сложным и вызывал споры среди руководства страны. Также мешало привлечению разложение старой армии, солдатская вседозволенность, снижение статуса офицеров (отменено ношение погон, упразднены воинские звания), выборное начало в армии. Слово «офицер» стало символом классового врага, контрреволюционера. Поэтому в Красной армии вместо него был введён в обиход термин военспец.

Военный специалист (военспец) – так называли в первые годы советской власти генералов, адмиралов, офицеров и чиновников вооружённых сил Российской империи, привлечённых на службу в РККА и РККФ (иногда принудительно) во время Гражданской войны в России.

В. И. Ленин поставил задачу привлечения военных специалистов Российской империи к строительству Красной армии и к управлению войсками во время боевых действий против Белых армий. «… надо поставить в определённые рамки, представляющие пролетариату возможность контролировать их. Им надо поручать работу, но вместе с тем бдительно следить за ними, ставя над ними комиссаров и пресекая их контрреволюционные замыслы».

Л. Троцкий в работе «Военные специалисты и Красная Армия пишет: «Хотя с точки зрения коммунистической идеологии царские офицеры и генералы относились к враждебному пролетариату эксплуататорскому классу, военная необходимость в создании регулярной Красной армии заставила принять на службу большое число бывших офицеров и генералов». Он, будучи председателем Реввоенсовета, выступал против чрезмерного контроля над работой военных специалистов.

«Левые коммунисты», а позже «военная оппозиция» выступали против использования бывших офицеров. Они считали, что военных специалистов нужно использовать только как советников.

В 1919 году на 8 съезде РКП(б) по поводу привлечения военных специалистов произошла острая дискуссия. От военной оппозиции выступил В. М. Смирнов. В ответ Ленин говорил о том, что на первом плане должна быть регулярная армия с военными специалистами. Нужно использовать их знания и опыт. Съезд осудил, как подход «военной оппозиции», так и мнение Л. Троцкого, по поводу большего доверия военным специалистам, так как были случаи их перехода на сторону белых.

После прихода большевиков к власти, в среде командного состава вооружённых силах, произошёл раскол на несколько групп.

Первая группа генералов, (адмиралов) и офицеров отказалась признавать власть Советов, повела вооружённую борьбу за свержение их власти, образовав ударную силу Белого движения.

Вторая группа заняла выжидательную и нейтральную по отношению к большевикам позицию. Эта группа офицеров представляла собой инертную массу, которая слепо исполняла приказы сверху и продолжала оставаться на своих местах и после смены власти. Советы взяли под контроль центр страны, Ставку, большинство органов центрального военного управления, прифронтовую полосу нескольких фронтов. Поэтому, значительная часть офицерства оказалась в органах Красной армии. Многие, попавшие таким путём в новую армию считали, что служат своей стране и ожидали смены власти Советов Учредительным собранием.

Третья группа добровольно перешла на сторону Советской власти. Среди них ставшие затем известными военачальники: М. Д. Бончруевич, И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Б. М. Шапошников, А. И. Егоров, А. А. Самойлов, А. И. Корк, Д. М. Карбышев, В. М. Альтфатер и другие. В этой группе были те, кто так поступил по идейным соображениям, другие – так как военная служба была единственным занятием, которым они владели, третьи – по карьерным соображениям. Важным стимулом поступления в Красную армию было получение жалованья и продовольственного пайка, позволявшего выжить офицерам и их семьям в условиях хаоса и разрухи. Для многих рядовых бойцов– это был решающий стимул вступить Красную армию.

Имеется версия, что генеральный штаб принимал участие в «отречении» от власти царя, февральских событиях. Однако, в дальнейшем их планы были нарушены приходом к власти Советов. Поэтому появилась четвёртая группа. Чтобы иметь возможность, в дальнейшем оказывать влияние на события в стране, часть офицеров была направлена для службы в Красной армии. Им был дан приказ, оставаться лояльными советской власти и ждать дальнейших распоряжений.

19 марта 1918 года СНК принял решение о привлечении в Красную армию военных специалистов. Отмена выборного начала в армии, открыла дорогу в ряды Красной армии для офицеров и генералов. К середине 1918 года в Красную армию добровольно вступило, по разным оценкам от тысячи до 8 тысяч офицеров. Однако, потребность Красной армии в опытных военных кадрах, в связи с расширением Гражданской войны и увеличения численности войск, постоянно возрастала.

Советы и правительство перешли к мобилизационному принципу. 29 июня 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о мобилизации бывших офицеров и чиновников. В начале 1919 года начали мобилизацию офицеров – белогвардейцы.

К сентябрю 1919 года в ряды Красной армии было зачислено 35,5 тыс. офицеров и генералов и около 4-х тысяч военных чиновников. До конца Гражданской войны всего было призвано в ряды РККА 48,5 тыс. офицеров и генералов, а также 10,3 тыс. военных чиновников и около 14 тыс. военных врачей.

По оценкам из разных источников от 30 до 43% дореволюционного офицерского корпуса прошли службу в рядах Красной армии.

Кроме того, в Красную армию до 1921 года было зачислено и до 14 тыс. офицеров, служивших в белых и национальных армиях, в том числе, например, будущие Маршалы Советского Союза Л. А. Говоров и И. Х. Баграмян.

Комиссары должны были оберегать военспецов от солдатских масс и разъяснять им смысл использования их знаний. Другой их функцией был политический контроль за военспецами и предотвращение измен.

Предположительно, за период 1918-1920 годов из РККА дезертировали свыше 500 сотрудников генштаба. Были случаи коллективной измены, например, с Военной академией, штабом Приволжского военного округа, с полевым штабом 14-й армии и штабом 8-й армии.

Благодаря созданию военных школ и курсов ускоренной подготовки красных командиров из рабочих и крестьян, доля бывших офицеров снижалась и обеспечивалась потребность РККА в командном составе.

Военные специалисты царской армии передавали свой опыт, военные знания и умения. Они оказали большую помощь Советам в строительстве вооружённых сил и в организации побед Красной армии над интервентами и белогвардейцами. Многие бывшие генералы и офицеры занимали должности военных руководителей, свыше 90% преподавательского состава военных академий, высших школ, командных курсов.

Чехословацкий корпус

Из Википедии: «Чехословацкий корпус – национальное добровольческое воинское соединение, сформированное в составе Русской армии в годы Первой мировой войны, в основном из чехов и словаков, проживавших на территории Российской империи и пленных чехов, и словаков, бывших военнослужащих австро-венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. На основании декрета французского правительства об организации автономной Чехословацкой армии во Франции Чехословацкий корпус в России с 15 января 1918 года был формально подчинён французскому командованию. Весной—летом 1918 года корпус оказался втянут в военные действия против советской власти. Мятеж Чехословацкого корпуса в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создал благоприятную ситуацию для ликвидации советских органов власти, образования антисоветских правительств (Комитет членов Учредительного собрания, Временное Сибирское правительство, позднее — Временное Всероссийское правительство, затем реорганизованное в Российское правительство) и начала широкомасштабных вооружённых действий белогвардейских войск против советской власти.

Начало Первой мировой войны привело к активизации чешского и словацкого национального движения, сторонники которого стремились к самостоятельности славянских территорий, входивших в состав Австро-Венгрии. (Как обычно, те, кто жил хорошо, хотели жить ещё лучше, поэтому – активизировались под чутким руководством Антанты.)

Уже 25 июля 1914 года, в день официального объявления войны, «Чешский национальный комитет», объединявший чехов-колонистов в Российской империи, принял обращение к императору Николаю II, в котором отмечалось: «На русских чехов падает обязанность отдать свои силы на освобождение нашей родины и быть бок о бок с русскими братьями-богатырями…». (Предстоит делёж чужого имущества, надо успеть.)

Началось создание чешских добровольческих воинских формирований для участия в войне на стороне России.

В июне 1917 года, Чехословацкая бригада участвовала в наступлении Русской армии в Галиции. Она прорвала фронт в районе Зборова, взяла около 6 000 пленных и 15 орудий, потеряв до 150 чел. убитыми и до 1000 ранеными из 5000 бывших в строю.

К концу сентября 1917 года был сформирован отдельный Чехословацкий корпус. Во всех частях корпуса вводился французский военный дисциплинарный устав и устанавливался «русский командный язык». По «просьбе» Чехословацкого национального совета и лично руководителя российского отделения Томаша Масарика во главе корпуса были поставлены русские генералы: командир генерал-майор В. Н. Шокоров, начальник штаба генерал-майор М. К. Дитерихс.

Осенью 1917 года Чехословацкий корпус находился на формировании в тылу Юго-Западного фронта на территории Волынской и Полтавской губерний. После победы большевиков в Петрограде, руководство Чехословацкого национального совета заявило о безоговорочной поддержке Временного правительства (следовательно, выступило против большевиков) и провозгласило стремление «содействовать всеми средствами сохранению всего, что способствует продолжению ведения войны против нашего врага — австро-германцев» (то есть способствовать свержению большевиков).

28 октября (10 ноября) Чехословацкий корпус совместно с юнкерами киевских военных училищ участвовали в уличных боях против Красной гвардии.

Будущий первый президент Чехословакии профессор Томаш Масарик с мая 1917 года по апрель 1918 года, стремился превратить созданный Россией чехословацкий корпус в «иностранное союзническое войско, находящееся на территории России», ходатайствовал перед французским правительством и президентом Пуанкаре о признании всех чехословацких воинских формирований частью французской армии (пятая колонна). Сам Масарик в 1920-е годы называл чехословацкий корпус «автономной армией, но в то же время и составной частью французской армии», поскольку «мы зависели в денежном отношении от Франции и от Антанты».

На основании декрета французского правительства от 19 декабря 1917 года об организации автономной Чехословацкой армии во Франции чехословацкий корпус в России был формально подчинён французскому командованию и получил указание о необходимости отправки во Францию.

Попасть во Францию чехословаки могли лишь через территорию России, где на тот момент повсеместно была установлена советская власть. Чтобы сохранить хорошие отношения с советским правительством России, Чехословацкий национальный совет воздерживался от каких-либо действий против него, сохраняя нейтралитет. Командные должности в чехословацких частях заняли чехи и словаки.

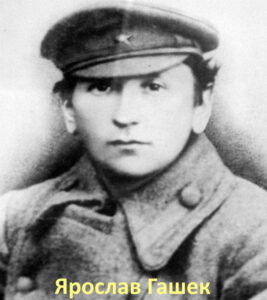

С согласия Масарика в чехословацких частях была разрешена большевистская агитация. Часть чехословаков влилась в состав интернациональных бригад РККА, в их числе был и Ярослав Гашек.

Все усилия чехов были направлены на то, чтобы организовать эвакуацию корпуса из России во Францию. Самым коротким маршрутом был морской — через Архангельск и Мурманск, — однако от него отказались из-за страха перед немецкими подводными лодками. (Однако интервенты активно использовали этот маршрут для доставки вооружения и вывоза награбленного. На чехов были другие планы). Было решено направить легионеров по Транссибирской железной дороге до Владивостока и далее через Тихий океан в Европу.

После начавшегося 18 февраля ввода германо-австрийских войск на территорию Украины 1-я чехословацкая дивизия была в срочном порядке передислоцирована из-под Житомира на Левобережную Украину, где c 7 по 14 марта чехословакам пришлось действовать совместно с советскими войсками, сдерживая натиск немецких дивизий для обеспечения своей эвакуации.

Численность корпуса достигала 60 тысяч человек. На фоне добровольческих белых и, особенно, красных частей, чехословацкие подразделения выделялись значительным количеством стрелкового оружия. Превосходство в пулемётах было – подавляющее.

26 марта в Пензе представители СНК РСФСР (Сталин), Чехословацкого национального совета в России и Чехословацкого корпуса подписали соглашение, по которому гарантировалась безпрепятственная отправка чешских подразделений от Пензы к Владивостоку: «…Чехословаки продвигаются не как боевые единицы, а как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров… Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности…». 27 марта в приказе по корпусу № 35 определялся порядок использования этого оружия: «В каждом эшелоне оставить для собственной охраны вооружённую роту численностью в 168 человек, включая унтер-офицеров, и один пулемёт, на каждую винтовку 300, на пулемёт 1200 зарядов. Все остальные винтовки и пулемёты, все орудия должны быть сданы русскому правительству в руки особой комиссии в Пензе, состоящей из трёх представителей чехословацкого войска и трёх представителей советской власти…».

Проведение эвакуации сопровождалась столкновениями местных властей и чешских солдат эвакуируемых эшелонов, а также столкновением между последними и двигавшимися в противоположную сторону австро-венгерскими пленными. В одной из статей, рассказывалось об этих столкновениях. 14 мая на станции в Челябинске, безоружные австро-венгерские пленные чем-то обидели, вооружённых до зубов чешских солдат, которые в отместку открыли стрельбу по обидчикам. Австро-венгры разбежались по городу. Тогда чехи стали их вылавливать и уничтожать. Красноармейцы, попытавшиеся прекратить эту бойню – попали под раздачу.

Последовало указание Троцкого провести разоружение чехословацкого корпуса. Для этого отсутствовали силы и средства. Руководству корпуса это дало повод для выступления против советской власти. Предполагается, что выступление чехословацкого корпуса было запланировано на более позднее время. Летом 1918 года должны были быть одновременные выступления корпуса, подпольных организаций Поволжья и Москвы, на фоне усиления интервенции на Севере России. Выступление произошло в более ранний срок, но это привело к успеху.

Это было связано с вакуумом власти на местах и отсутствием вооружённой силы, которая могла бы противостоять выступлению. В семи губерниях Поволжья числилось всего 23 484 красноармейца, из них вооружены были 12 443 человека, обучено военному делу 2 405. Ещё хуже была ситуация в Сибири. 26 мая 1918 года чехословаки заняли Новониколаевск (Новосибирск), 27 мая — Челябинск, 29 мая — Пензу и Сызрань. 7 июня пал Омск, а 8 июня — Самара, которая стала политическим центром антибольшевистского движения летом-осенью 1918 года. Летом 1918 года чехи и словаки (более 40 тысяч бойцов) взяли под контроль железную дорогу и прилегающие к ней области России – от Поволжья до Приморья. На территориях, занятых легионерами, восстанавливались «демократические» институты, ликвидированные Октябрьской революцией. Цитата из приказа командования корпуса от 17 июня 1918 года: «Наши действия вызвали к жизни движение, цель которого – освобождение всей России. Поэтому мы обязаны остаться здесь, чтобы прояснить ситуацию и разрешить политические проблемы, возникшие в результате предпринятых нами боевых операций».

В конце 1918 года власть в восточной части России перешла в руки адмирала Колчака, принявшего титул «верховного правителя». Многие чехословаки влились в ряды белых, а бывший военфельдшер Радола Гайда дослужился у Колчака до генеральского чина. Отношения между войсками Колчака и бело чехами были натянутые. Это будет понятно, если представить такую картину: «ваш дом (Колчак) и магазин (склады Антанты) связывает единственная дорога, на которой расположились бандиты (чехословаки), которые поступают так, как им прикажет их главарь (Антанта)».

Бывшие подданные Австро-Венгрии, вступали в войска красных. Во время боев у Спасска и Каула на реке Уссури чехословаки узнали, насколько лучше воюют красные части, в состав которых были включены немецкие и венгерские пленные. Поэтому одной из задач чехословаков в Сибири было удержать пленных в существовавших там лагерях, а ещё лучше – уничтожить их. Чехи и словаки, получив свободу, безжалостно отказали в ней остальным.

Чешский военный историк Эдуард Стеглик рассказывает: «Представления о том, что Чехословацкий корпус уехал из России, увозя с собой вагоны с награбленным русским золотом, и потом за счёт этого золота процветала межвоенная Чехословакия, мягко говоря, ошибочны … Безусловно, легионерам случалось убивать пленных, но практически всегда это была реакция на жестокие казни бойцов корпуса, совершенные противником – когда чехи и словаки натыкались на следы этих зверств. А вот документальных свидетельств военных преступлений легионеров в отношении мирного населения мне не доводилось видеть вообще, хотя я изучил очень большое количество документов, касающихся Чехословацкого корпуса в России. И наоборот, есть свидетельства того, с какой грустью многие легионеры покидали Россию – страну, которую они успели полюбить».

Из воспоминаний Т. Масарика: «Эта была большая работа, в России, но замечательная; мы возвращались домой не с голыми руками, у нас было что-то настоящее, своё, наша армия, первая, настоящая, пускай экстерриториальная, часть нашего будущего государства».

Выезд из России произошёл через Владивосток. Это произошло в результате наступления Красной армии. Она наступала таким темпом, чтобы у легионеров была возможность переместиться на Дальний Восток. Легионеры выезжали основательно, со всем приобретённым (награбленным) в России, параллельно препятствуя эвакуации белых по железной дороге. Во Владивостоке, в спокойных условиях, легионеры грузились пароходы и плыли в Европу. Уезжали практически все, вместе с прижитым добром и часто семьями. Вероятно, чехи захватили часть золота Колчака, часть попала к интервентам, много оказалось у атамана Семенова, а затем в Японии. В последствии белые офицеры-эмигранты и сибирские эмигранты обвиняли чехов в утаивании казанского золота. На мой взгляд, золото у чехов имелось, но явно меньшая часть. Более значимым было вывезенное пароходами имущество легионеров. Последние на Родине жили в достатке.

Клоны среди нас

Клонирование – это процесс получения клонов. Клон – это организм, генетически полностью или большей мере идентичный другому. Например, однояйцевые близнецы – это клоны друг друга, так как оба возникли из одной и той же оплодотворённой яйцеклетки. Растения, возникшие путём вегетативного размножения – тоже клоны (кусты клубники, размноженные усами).

Считать клоном, ребёнка своих родителей – это ошибка. У каждого человека в клетках есть двойной набор генов: один набор от отца, другой — от матери. При зачатии и отец, и мать передают своему потомству лишь половину своих генов — по одному набору каждый. Выбор, какой из дублированных генов отца и матери передаётся потомству, определяется случаем. Гены, имеющиеся у родителей, чуть-чуть отличаются друг от друга, то и дети отличаются от родителей.

Имеется ещё одно определение клонов, что это существа, внешне имеющие определённые сходства с человеком, биологически трудно отличимые от него. Они получены, в отличие от природного человеческого варианта размножения, в результате процесса массового производства.

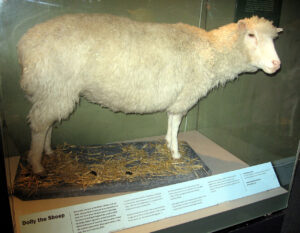

Власти убеждают население, что клонирование всё ещё малоразвито, получающиеся клоны подопытных животных – быстро погибают. Например, 23 ноября 2015 года издание National Geographic Россия в разделе «Наука» сообщило, что тысячи клонов появятся в Китае. В китайском городе Тяньцзин будет построен крупнейший в мире центр клонирования. Это будет производство собак, коров, лошадей и других животных, которых можно есть. Стоимость проекта 31 миллион долларов. Получается, что финансовые вливания открытые технологии клонирования исчисляются миллионами. Вероятно, финансирование закрытых лабораторий на несколько порядков больше.

24 января 2018 года, стало известно, что китайские учёные впервые успешно клонировали приматов способом, который использовался в эксперименте с овечкой Долли. Китай стал мировым лидером в области клонирования животных. Считается, что в Европе отсутствует клонирование, так как имеется запрет на него.

Вероятно, в секретных лабораториях процесс клонирования полностью отработан и готов к массовому производству, поэтому было запущено окно Овертона. Нужно приучить людей, что клонирование – это нужно, полезно и единственная возможность спасти человечество. Клонирование – сложный процесс, его отработка до массового производства должна была пройти очень длительный путь. В Китай и Южную Корею были привезены технологии клонирования, этот регион выбран в качестве зоны по производству клонов.

Возможно, Европа испугалась заполнять свои земли клонами, из-за того, что их потом ничем трудно выделить из состава традиционного населения европейских стран.

Имеется версия, что до прихода белых технологий в Китай и Южную Корею – там население, практически, отсутствовало (белое население было уничтожено, а новое только создавалось).

Из Википедии: «Айны (настоящий человек) – народ, древнейшее население Японских островов …черты их лица по некоторому ряду признаков были похожи на европейские». «… предки японцев, … отдельными группами переселялись на Японский архипелаг с Корейского полуострова. При этом древнее коренное население Японии айны (племена европеоидной внешности), постепенно были ими вытеснены и ассимилированы». «Китайцы — общность людей, включающая 56 групп, проживающих в Китае и официально признанных правительством». Имеется версия, что корейцы и японцы – это потомки одной из групп китайцев.

В Китае найдены тысячи мумий белых людей. «Таримские мумии», найденные в 1977 году китайскими археологами в северо-западном Китае, принадлежат людям европейской расы. Все находки говорят о древнейшей, развитой культуре белой расы, ранее жившей на территории Китая. Официальная история признаёт, что именно белые люди дали толчок к развитию Китайской цивилизации. Это объясняет то, что им писали историю, создавали «памятники старины».

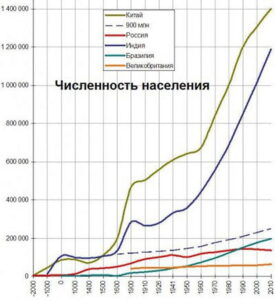

В своей статье «Клоны пошли в наступление: Китай удваивает население» cat-779 привёл график (Численность населения Китая, Индии, Бразилии, России и Великобритании), который показывает искусственность китайского населения. он пишет: «Часть народов, имеет одинаковый тренд демографических показателей, это полого поднимающаяся кривая, отражающая естественные процессы прироста населения в развитых и благополучных странах. В странах с искусственным населением (Китай, Индия) – картина совершенно иная. В определённый момент, рождаемость в этих странах, резко увеличивается. Затем, ранее отсутствующее население вдруг начинает «плодиться» как кролики.

Причём демографические скачки в Китае и Индии совпадают с Первой Мировой и Второй Мировой войнами. Если настоящие люди в этих войнах гибли десятками миллионов, то в Китае и Индии, в то же самое время население – увеличивалось. Вероятно, начался процесс вброса клонов. По подсчётам, чтобы обеспечить китайский и индийский прирост, каждая женщина в этих странах должна была бы родить за свою жизнь минимум 300 детей. Такие темпы может выдать только завод по производству клонов. Каждая лаборатория уже сегодня даёт по 500 – 1000 (собак, коров и т.д.) в год.

Мировые войны в западной части Мира были лишь ширмой и отвлечением от того, что творилось на Востоке – где осуществлялся вброс клонов. Самый полезный природный ресурс – это человеческая особь. Рабочая сила обозначается термином «человеческие ресурсы».

Зачем производят клонов? Современных клонов можно изучить на примере спортивных соревнований, в шоу, где реализуется принцип первенства. Лет тридцать назад слово «спортсмен» было почти синонимом болезни Дауна, а уже интервью от спортсмена получить – проще было НЛО догнать. В школах были спортивные классы, в которые собирали со всей параллели детей, которые активно занимались спортом каждый день. Учителя, с горечью шутили: «у нас есть дети умные, полудурки и спортсмены», так у последних знания практически отсутствовали (постоянные тренировки, соревнования, часто с разъездами по стране). А сегодня спортсмены – главные спикеры.

Думаете, вырос интеллект? Именно у спортсменов? Только у них? А у других, получается, упал? Возможно, что общий уровень упал настолько, что спикеры-спортсмены стали на этом фоне красноречивыми сказочниками.

Есть пример. Как свидетельствуют музыканты, до эпохи Игоря Крутого в России была музыка. С его приходом – она почти исчезла. Почему? Потому что, продвигая свою «музыку», он попутно убивал настоящую и снижал общий уровень до своего. Вот и получили – кабак.

Зачем же нужны клоны? Они нужны для социализации Земли. Каждый клон является аппаратом по выполнению какой-либо одной функции.

Каждый такой клон – выдающийся исполнитель, танцор, спортсмен и т.д. – десятилетиями делает одно и то же, у него отсутствуют творческие мучения, усталость от однообразия и что-либо новое. Он только «оттачивает» своё умение делать одну и ту же операцию. Это соревнование биороботов – чемпионат, турнир, конкурс. После клонов остаются цифры и медали, уже побитые следующим поколением биороботов. Но отсутствуют новые здания, сооружения, разработки, композиции. Это ответ на вопрос: куда делись по-настоящему великие композиторы?

Изготовление клонов – это процесс создания тела, похожего на человеческое и вычищение из него творческого начала. Кибернетики знают, что именно творчество требует огромного количества вычислительной мощности (ума, интеллекта), а эта мощность требует подвода энергии (пищи). У клонов отсутствует творческое начало, поэтому они потребляют мало пищи.

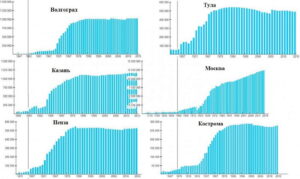

Графики демографии российских городов полностью повторяют выше приведённые графики демографии Китай и Индии. Из графиков видно, что с Первой Мировой войны по вторую Мировую войну происходили странные процессы – громадные темпы прироста населения. И это происходило на фоне революции, гражданской войны, геноцида, голодомора, военных потерь. Гладкие части всех графиков привязаны ко временам без войны. То есть стабильный мирный период жизни государства почему-то отражается в демографии малым увеличением населения или его падением, а военный период отразился бурным ростом населения. Такая же картина по всем городам России и других стран. Чем накачивали Россию под видом «людей»?»

Есть версия, что, используя биоматериал человека, были созданы биороботы.

Их назвали людьми. Эти биороботы точная копия человека. Они отличаются от него тем, что их можно программировать и у биоробота отсутствует душа, следовательно, отсутствует совесть – моральный ограничитель.

Именно совесть подсказывает человеку как жить. Поэтому клоны могут обманывать, грабить, насиловать и убивать. Тот, у кого отсутствуют тормоза для своих похотей, страстей в виде совести, может стать вором, мошенником, лжецом и даже человекоубийцей! Клонов отличает –жестокость, корысть, цинизм, отсутствие сострадания. Многие клоны – каннибалы. Встречал в интернете статьи, в которых говорилось о том, что среди китайцев много каннибалов. Ещё в статьях говорилось, что, во время гражданской войны, японцы и китайцы убивали людей без эмоций, как роботы. В отличии от них, остальные солдаты, выражали разные эмоции: страх, ненависть, отвращение.

Пишет блогер, под ником – «отшельникъ». «Вообще — все что происходит на планете, это безконечная смена декораций для воплощения вечноживущих, которые таким образом совершенствуются, проходя миссии, будучи заброшены в физический мир, без связи со своим высшим началом. Чем тяжелее условия, тем выше статус выполненной задачи. Вечный должен сделать выбор в пользу вечных вселенских устоев, воспитания таких качеств, как нравственность, решительность, мужество, воля, любовь, верность. Прошедший этот уровень получает более высокий статус в вечности, а это власть и могущество. Это особый фильтр, гарантия того что могуществом будет наделена только высоконравственная сущность.

Жизнь на земле — это симулятор глубокого погружения, потому здесь в каждой вновь созданной цивилизации соответствующие условия, декорации, окружение. Большинство живущих на земле это боты. Они плодятся, делают бизнес, строят, в общем все, как в игре. Ботов 90% населения планеты, это физические тела, с заблокированной возможностью духовного развития, которая обеспечивает доступ в вечность. Кто-то может получить счастливый билет, из ботов регулярно пополняется состав обслуживающего персонала, с дальнейшими перспективами. Делается это просто — ботов разблокируют и наращивают им тонкие тела, соответствующие определённой иномерности, там, где их хотят задействовать в после смерти.

Чтобы управлять стадами ботов созданы религии с придуманными персонажами. И только менее 10% населения планеты это Вечные, которые проходят тут свои испытания — повышают или (бывает всякое) понижают свой статус в вечности, где и находятся на 95% всем своим существом. Тот кому удаётся при земном воплощении слиться на 100% со своим высшим разумом (которому запрещено открыто вмешиваться), должен делать выбор.

Он наделяется полным могуществом и может выбрать, стать создателем и нести полную ответственность или помогать другому создателю и разделить с ним ответственность за создаваемые миры».

Из моих наблюдений за деятельностью людей на производстве. После окончания института полгода работал технологом в цехе металлоконструкций. За это время видел два типа людей, которые трудились на производстве. Работа была сдельная, чем больше изготовишь деталей, тем больше получишь зарплату. Одни рабочие, мы их называли «роботы» (таких было мало), действовали чётко по программе. В 7 часов садились за станок, в одном темпе работали до обеда, выполняя задание, на которое указал мастер. Потом шли на обед, после обеда трудились до окончания смены и так каждый день.

Другие (большинство) выбирали изготовление хорошо оплачиваемых деталей, могли больше часа ждать такую работу. В тайне от начальства, старались применять различные усовершенствования (обычно, при этом грубо нарушая технику безопасности), позволяющие быстрее изготавливать детали. Например, вместо того, чтобы одной рукой подавать детали, а другой нажимать кнопку «пуск» при штамповке, они одной рукой подавали деталь, второй убирали готовую, а ногой нажимали кнопку «пуск». Были случаи, когда лишались пальцев, нажав рано кнопку. Во время обеденного перерыва – работали. Обедать ходили, когда приходилось ждать «выгодной» работы.

В начале 80-х годов, пришлось в течение месяца работать на конвейере по сборке сидений для Жигулей в Тольятти. Обычно, через час, два, после начала смены, наш конвейер останавливался (главный – чуть позже) и начинался ремонт роботов по сварке каркаса. Потом, когда ремонт заканчивался, начинался «аврал», все работали в бешенном темпе, чтобы наверстать простой. Рассказывали, что однажды во время «аврала» на завод прибыли итальянцы, которые проектировали его. Увидев, в каком темпе происходит работа, они удивлённо спрашивали: «У вас производительность в 2 раза выше, чем у нас, а машин выпускается меньше?» На производстве, тоже было два типа людей. Одни (меньшинство) работали в одном ритме весь день. На время «аврала» их старались убрать с конвейера, так как они сильно тормозили работу.

Вероятно, что клоны существуют, однако их трудно отличить от обычного человека. Те, кто работал целый день в одном ритме, как заведённый, были малоразговорчивыми, «закрытыми» для общения. Возможно, они были – клонами, а может быть у них – такой характер.

Тайные коды Пушкина

Статья Натальи Матюковой

Значимость творчества А.С. Пушкина заключена не в музыке его стиха и удивительно красивой и лёгкой рифме, а в информации скрытой определённой системой символов. За каждым его персонажем стоит то или иное глобальное социальное явление, либо большие группы людей и управленческие иерархии, считает ректор Аграрного университета, доктор экономических наук Виктор Ефимов.

Про А.С. Пушкина написаны тысячи книг, кажется, что-то новое уже трудно сказать, на Ваш взгляд его личность и творчество полностью осмыслены и поняты?

Виктор Ефимов: «Пушкинисты в большей степени изучают и оценивают музыку пушкинского стиха, его удивительно лёгкую и красивую рифму, изумительный слог. В моем же понимании все творчество Пушкина – это глобальная информация об устройстве мироздания, о приоритетах системы надгосударственного управления человечеством. Любая проблема глобального уровня значимости, будь то военное или генное оружие, мировые деньги или идеологии, глобальная история или богословие – все это отображено в его произведениях. Пушкин – пророк русской цивилизации, но он даёт информацию по преимуществу — на уровне второго смыслового ряда».

Поясните, пожалуйста, что такое «второй смысловой ряд»?

Виктор Ефимов: «В качестве упрощённой аналогии сошлёмся на басни Эзопа или Крылова. В баснях используется статичный инструментарий аллегорий. Он примитивен и однозначен. У любого читающего волк – это зло, а лиса – хитрость. В творениях Пушкина представлена гораздо более сложная схема кодирования информации – динамичная символика. В любом его произведении каждый персонаж является символом, который на уровне второго смыслового ряда отображает глобальное социальное явление, либо большие массы людей, управленческие иерархии. Однако восприятие этих символов, варианты их прочтения субъективны, зависят как от психики и мировоззрения читающего, так и от исторического времени прочтения. Каждая эпоха, каждый из читателей являются, по сути, творческими соучастниками формирования смысла прочитанного. У разных читателей смысл символов может отображаться в их сознании по-разному, однако их верное, общественно значимое толкование предполагает сохранение общей логики текста в принятых символах на протяжении всего текста, от первой строчки до последней. Отсюда загадочность, притягательность и даже, возможно, пророческая мистичность многих его творений. Формирование общей логики стиха происходило у Пушкина в виде образов, картинок на безсознательных уровнях психики, возможности которых значительно превосходят возможности сознания. В современной лексике это именуется расширением сознания. Творчество Пушкина значимо для будущего русской цивилизации, для всего человечества, прежде всего с точки зрения второго смыслового ряда».

«Русская цивилизация» – термин, который отсутствует в исторической науке?

Виктор Ефимов: «Русский – это понятие наднациональное, оно отвечает на вопрос «какой?» и означает принадлежность к цивилизационной общности, Пушкин это понимал. Отсутствует практика говорить: «немецкий человек», «американский человек», а вот «русский человек» звучит вполне определённо, также как «западный» или «восточный» человек. Понятие «русский немец», «русский еврей» и т.п. звучит так же вполне определённо, но «немецкий русский» – звучит странно.

Россия является региональной цивилизацией в границах одного многонационального государства. Цивилизационные и государственные границы в пределах бывшего СССР совпадали в отличие от западной или восточной цивилизации, поэтому, Русь, при поверхностном рассмотрении, воспринимается как одно из государств, хотя по сути своей является цивилизацией глобальной значимости.

Высшая цивилизационная власть в древнерусском обществе принадлежала тем, кого в былинах именуют «каликами перехожими», «волхвами». Помните Пушкина: «Волхвы не боятся могучих владык…». Именно эта безструктурная управленческая иерархия выполняла функцию надгосударственного управления, с успехом решив в своё время такие задачи цивилизационного строительства как введение единого языка, единых денег, единой системы мер на огромной территории множества разрозненных удельных княжеств. Бытие существенно богаче, чем его телевизионные версии.

Часто одним из контраргументов против особой значимости русской цивилизации приводят отсутствие в её истории собственных пророков. На Руси были люди, которые были водительствуемы Божьим промыслом, и которым открывалась тайна свыше. К их числу принадлежали, к примеру, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, но они противостояли официальной политике. Публичное признание, присвоение чина Пророка и фактическая реализация этой высокой миссии — это разные вещи. Понимание этих процессов А.С. Пушкин демонстрирует в «Гавриилиаде».

«С рассказом Моисея

Не соглашу рассказа моего:

Он вымыслом хотел пленить еврея,

Он важно лгал, — и слушали его.

Бог наградил в нём слог и ум покорный,

Стал Моисей известный господин,

Но я, поверь, — историк не придворный,

Не нужен мне Пророка важный чин!»

Пушкин поясняет, что пророков назначают с уровня системы глобального надгосударственного управления человечеством».

«Гавриилиада» – самое скандальное творение Александра Сергеевича, считается, что впоследствии он раскаялся.

Виктор Ефимов: «Пушкин всегда очень тонок и в его произведениях всегда присутствует глубочайший мировоззренческий смысл. Суть «Гавриилиады» в том, что к зачатию мифологического Христа имели отношение три персонажа этого произведения. Напомним слова Марии:

«Могу сказать, перенесла тревогу:

Досталась я в один и тот же день

Лукавому, Архангелу и Богу».

Христос нёс информацию от Бога, давал ее людям напрямую и учил тому, как построить Царство Божие на Земле. Кроме того, к формированию образа Христа, как явления, в том виде в каком он дошёл до нас с вами, приложили руку церковные уровни, которые символизирует второй персонаж, Архангел Гавриил. Все разноликие церкви, опираясь на имя Христа, сформировали свою корпорацию, безбедно функционирующую уже две тысячи лет при любых режимах.

Особняком в этом ряду стоит Православие, как стремление славить правду, праведность, справедливость. И наконец, третья сила, Змей-искуситель – это сатанисты, которые с крестами на знамёнах пролили море человеческой крови, сжигали людей на кострах, и все это тоже делалось под прикрытием имени Христа».

На Западе любят Достоевского, Толстого, Чехова, а Пушкин — малоизвестен, хотя в русской литературе – это фигура №1. С чем это связано, на Ваш взгляд?

Виктор Ефимов: «Пушкина много раз пытались перевести на английский язык, среди них был и В. Набоков, но безуспешно. Набоков подвёл итог своей работе словами: «Золотая клетка осталась, а птичка улетела». Фраза, которая совершенно точно отражает суть на уровне того самого второго смыслового ряда. В пушкинских стихах помимо красоты рифмы – «золотой клетки», есть второй смысловой ряд, который пропадает при переводе.

Дело в том, что лексика русского языка – особая, для того, что у нас откладывается на безсознательном уровне, отсутствует возможность трансформировать на английский или какой-то другой язык. Например, «Людмила», под образом которой Пушкин всегда понимал «люд милый», многонациональный русский народ. Даже, если вы это только сейчас узнали, для вас это все равно созвучные однокоренные слова и безсознательно эта связь будет существовать, а в английском языке для слова Людмила подобных безсознательные ассоциации отсутствуют».

У других народов существуют «свои Пушкины»?

Виктор Ефимов: «К сожалению, Пушки – единственный в своём роде – это глобальное явление русской цивилизации и всего человечества. Глубочайшим проникновением в мировоззренческие тайны отличался Гёте. Но он принадлежал к закрытым системам посвящения, которые всегда накладывают на своих участников жёсткие ограничения. Хотя в «Фаусте» он многие вещи сказал совершенно открыто. Когда Александр Сергеевич направил ему свои самые значимые мировоззренческие произведения, в том числе «Сцену из Фауста», то Гёте, который был гораздо старше Пушкина, попросил передать ему своё перо с напутствием. Смысл этого напутствия сводился к тому, что Гёте может спокойно уходить в мир иной, поскольку на земле появился человек, который глубже его проник в тайны мироздания. Обратим внимание на завершающий фрагмент «Сцены из Фауста».

Фауст: Что там белеет? Говори

Мефистофель: Корабль испанский трёхмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: Она

Недавно вам подарена.

Фауст: Всё утопить.

В качестве исторической справки отметим, что «Сцена из Фауста» написана Пушкиным за полгода до выхода декабристов на Сенатскую площадь. Впоследствии выяснилось, что из 600 осуждённых по этому делу, 300 -принадлежало к «модному» в ту пору масонству, менявшему свою штабную прописку на голландскую. В России оно было представлено двумя обществами: Северным и Южным, и их двумя лидерами, с которыми у Пушкина были сложные отношения. Кто-то решит, что в этой выше процитированной выдержке, отсутствует содержательный смысл, имеется лишь игра слов.

Творчество Гёте перекликается с творчеством Пушкина. Осмыслив базовые мировоззренческие взгляды на глобальную финансовую систему таких мыслителей как Гёте и Пушкин можно понять, почему народ России нищенствует и в наши дни. Напомним хотя бы сцену из Фауста.

Казначей: Чтоб счастье поскорей распространить на свете,

Мы отпечатали сейчас билеты эти:

По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят…

Император: И эти лоскутки, как деньги, захотят

Взять воинство моё и мой придворный штат?

Дивлюсь! Пусть будет так, коль это всё не ложно.

Мефистофель: Да, вместо золота билетик – сущий клад…

Именно эта логика Мефистофеля и работает против России в наши дни. Если кто-то начинает печатать бумажные деньги и за них забирать у другой страны реальные товары, бумагу напечатать всегда проще, чем произвести товары. Одна из давно прочитанных мною американских книг по экономике заканчивалась жизнеутверждающе: «К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть». Поэтому, печатающие «билетики» всегда будут на глобальном уровне управлять теми, кто их принимает как обычный товар в товарообменных операциях. До того, как стали выпускаться деньги в бумажной форме, они были всегда реальным товаром – зерно, золото, серебро, а если и выпускалась банкнота, то это была – нота банка о наличии у её владельца товара инварианта, хранящегося в банке.

А.С. Пушкин, хотя и в другом ракурсе, но говорит о тех же самых экономических проблемах, связанных с отсутствием пониманиям грабительской функции мировых денег.

«И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет».

В нынешних условиях функцию золота выполняет доллар. Пушкин утверждает, что когда есть простой продукт: нефть, лес, газ, то потребность в долларах – отсутствует. Просто эти продукты следует продавать за свои деньги. И тогда спрос на ваши деньги сделает страну богатой, а товар будет меняться на товар, вместо свежеотпечатанных фантиков. Пушкин жестоко осуждает ростовщичество («Бесёнок под себя поджав своё копыто, крутил ростовщика у адского огня…»), а вот слова «простой продукт» выделены им лично. Сегодня в учебниках отсутствуют знания, как государство богатеет. В отличие от Пушкинских экономов вы можете познать лишь механизмы обогащения отдельной корпорации, компании или предпринимателя».

Какое будущее Пушкин пророчил России?

Виктор Ефимов: «Ответ на этот вопрос можно найти, например, в поэме «Руслан и Людмила». Дадим для этого свою трактовку символов, используемых Пушкиным. Руслан – корень «рус» символизирует систему знаний русской цивилизации в сфере бесструктурного надгосударственного управления. Людмила, как мы уже отмечали, — это «люд милый», многонациональный русский народ. Её уносит в «страну полнощных гор» (глобальный финансовый центр — Швейцария) карла Черномор, вся сила которого в длинной бороде. Борода, бережно хранимая карликами-банкирами, символизирует ростовщическую кредитно-финансовую систему. На своём пути к Людмиле Руслан встречает Голову, сокрывшую меч. Меч – это символ знаний и различения. Понять, что такое Голова легко. Это, так называемая, «элита», стоящая отдельно от туловища, от народа, которая ради соблюдения своих интересов, сокрыла систему истинных знаний от люда милого, в том числе, и в сфере экономики. Но Руслан побеждает Голову и, овладев мечом-пониманием, освобождает народ от многовековой ростовщической удавки, обрубая бороду Черномору. Кстати о голове, оторвавшейся от народа, говорит и В.И. Даль в «Напутном слове». Так что Пушкин пророчит хорошую перспективу для русской цивилизации. Её символ — могучий Руслан, верхом на коне с мечом, со счастливой Людмилой на руках и с беспомощным безбородым карлой в кошёлке за спиной.

Россия находится в парадоксальной ситуации. На фоне Японии, Китая, стран Евро-Американского конгломерата мы имеем значительно более богатый природно-ресурсный потенциал (газ, лес, нефть, золото и т.д.), самый высокий в мире образовательный уровень населения, мощный интеллектуальный потенциал, а подавляющее большинство нашего народа влачит нищенское существование. Это свидетельствует о системном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании, ошибочном осознании объективной реальности.

Рано или поздно истинные знания соединятся с нашим народом, все будет расставлено на свои места и такое будущее Пушкин программирует своими произведениями. В основе творчества Пушкина – ресурс бессознательных уровней психики, образы и рисунки, порождающие мелодию стиха».

Почему эта информация давалась в закодированной форме, и, несмотря на обрисованную Вами простоту системы, ее никто ранее не раскрыл?

Виктор Ефимов: «Пушкинский способ кодирования информации был предопределён свыше. Связано это было с тем обстоятельством, что во времена Пушкина давать её открыто было безполезно, у этой глобальной информации до, так называемого, «периода звезды» было мало шансов изменить умело запрограммированные социальные процессы. Представления первого поэта России на 200 лет опередили время их возможной реализации. В соответствии с Законом времени они приобрели практическую значимость лишь на рубеже 3 тысячелетия. Отсюда этот его пронзительный стих:

«Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощённые бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды…

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.»

Сорок седьмой номер «Аргументов и фактов» за 1991 год вышел с сенсационным заявлением на первой странице о тайных кодах Пушкина. Статья именовалась «Пушкин — российский пророк». С претензией на мировую сенсацию газета писала о тайных архивах «философских таблицах» и математических моделях развития человечества, якобы, оставленных Пушкиным атаману Д. Кутейникову. Сенсация угасла, как угаснет её цель — сокрыть от народа истинные представления о способах восприятия творчества Пушкина.

Нам еще предстоит осмыслить его гениальное наследие. В 21 веке фундаментальные научные исследования будут посвящены выявлению той информации, которая содержится в его безсмертных творениях, и для её раскрытия нужно будет опираться исключительно на здравый смысл и собственное миропонимание».

Мы сами гробим себя

Статья из интернета «Слова, которые вызывают мутагенный эффект чудовищной силы». Прочитал её и сохранил лет 5 назад. Забыл скопировать автора. В настоящее время, появилось много перепечаток, поэтому статья без авторства.

Эта статья – продолжение расследования. Начало – статьи в разделе «Разум» на странице http://castle.pri.ee/?page_id=12227

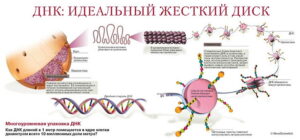

Учёные пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь и мысли человека. Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая генетическая программа, способная очень существенно изменить всю вашу жизнь.

Другими словами, с кем человек поведется, от того он в итоге и наберется наследственных программ.

Эти ответственные за наследственность молекулы получают акустическую информацию, когда мы просто разговариваем или слышим чьи-то разговоры. ДНК также воспринимают световую информацию, когда мы молча читаем или смотрим на что-то. При этом один разговор или текст оздоравливает наследственность, а другой — её травмирует.

Академик Академии медико-технических наук, член Нью-Йоркской Академии наук П.П. Гаряев считает, что с помощью словесных мыслеформ человек созидает свой генетический аппарат.

Оказывается, молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. По молитвам многих святых исцелялись безнадежно больные. Благословение святых распространялось на несколько поколений.

А проклятие разрушает волновые программы, а значит — нарушает нормальное развитие организма. Зомбирование, наговоры, материнские проклятия, способные лишить человека воли, здоровья, а то и самой жизни, в качестве своего главного инструмента имеют слово.

А теперь главный вывод ученых: волновые генетики утверждают, что генетическому аппарату человека важно, что его хозяин думает, слушает или читает. Ибо любая информация может впечататься в так называемый волновой ген.

При этом у аппарата ДНК отсутствует возможность разобрать, от кого вы получаете информацию, будь то живой собеседник или экран телевизора. Молекулы ДНК способны обмениваться этой информацией с помощью акустических и электромагнитных волн. Но самое поразительное, что в своих экспериментах ученые вызывали словами многие «чудеса», или генетические эффекты. Ученые создали аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания, способные влиять на молекулы наследственности – ДНК.

И оказалось, что некоторые слова вызывают мутагенный эффект чудовищной силы.

Корежатся и рвутся хромосомы, меняются местами гены. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы, которые тиражируются организмом, передающим потомству программы самоликвидации. По оценкам специалистов, эти странные слова вызывали мутагенный эффект, подобный тому, что дает радиоактивное облучение мощностью 30 тысяч рентген! Страшно даже подумать, что стало бы с человеком после такой словесной обработки, если 50 рентген считается для него смертельной дозой.

К счастью, эти эксперименты проводили на семенах растения арабидопсис. Они почти все погибли. А выжившие стали генетическими уродами, не способными программировать развитие здоровых организмов. Потомство их полностью вырождается через несколько поколений.

Но больше всего удивило ученых то, что мутагенный эффект не зависел от силы воздействия. Они произносили слова то громким, то тихим голосом, а иногда шептали еле слышно, но результаты получали одинаковые. Может, аппарат усиливал энергию звуковых вибраций? Исключено: он работал от двух пальчиковых батареек, которыми обычно заряжают карманный фонарик. Для эффекта в 30 тысяч рентген нужно создать напряжение в тысячи раз больше, чем могут дать эти батарейки.

Есть, о чём задуматься, правда? Разве не становится понятно, что многие сложности в жизни «запрограммированы» общественным мнением, государством, сильными мира сего именно для того, что сделать каждого представителя сильного пола слабаком и зависимым от «допингов» в виде сквернословия, алкоголя, курения, обжорства, распутства и т.п.

Посмотрите, как Вы обычно отвечаете на простой вопрос: «Как поживаешь?». «Ничего…Потихоньку…Как все…». Понаблюдайте, о чём и каким языком ведутся ваши разговоры в мужском кругу? А какие передачи вы смотрите, или какую информацию в интернете разглядываете? Все понятно? Если Вы еще не осознали, что уровень вашего успеха в жизни зависит от уровня вашего мышления и общения, то прислушайтесь к мнению ученых.

Прислушайтесь и решите для себя каким вы хотите стать, какую информацию Вы будете допускать в свою сферу, какие мысли и слова Вы будете использовать с сегодняшнего дня, чтобы обрести свою силу, чтобы стать уверенным в себе, чтобы укрепить свою волю, чтобы проявить себя и свою харизму на все 100, чтобы сделать свою женщину самой счастливой на свете, чтобы Ваши дети гордились своим отцом, чтобы жизнь на Земле наладилась, и мы все жили среди добрых и отзывчивых соседей.

Питание светом

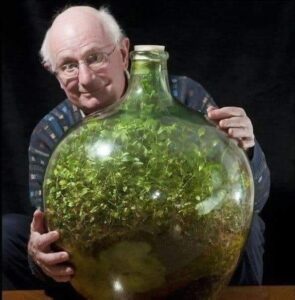

Прочитал статью на сайте floweryval «Сад в бутылке Дэвида Латимера», сразу возникли вопросы.

В Великобритании живет восьмидесятилетний садовник-любитель Дэвид Латимер, у которого имеется теперь уже всемирная достопримечательность — «чудо-сад» в большой бутыли. Что же в этом необычного, ведь свой собственный садик в бутылке научились выращивать многие? Оригинальность «чудо-сада» Дэвида Латимера заключается в том, что бутыль не открывалась и держится запечатанной уже более сорока лет.

В уже далёком 1960 году Дэвид Латимер решился на создание своего садика в бутылке. Он сделал это без особого стремления, просто так, из праздного любопытства; как говорится, дело было вечером, делать было нечего.

В качестве стеклянной колбы он использовал сорокалитровую бутыль из-под серной кислоты. Он осторожно положил земляную смесь, в качестве удобрения взял жидкий компост. Компоста было много, почти половина бутылки. Дэвид сознательно использовал только четвертую часть пинты воды, что составляет всего 140 миллилитров воды.

Осторожно, с помощью проволоки любитель-садовод посадил саженцы внутри стеклянной колбы.

Начало эксперимента было не очень удачным. Дэвид пытался укоренить в бутылке и пилею, и плющ, и хлорофитум. Хлорофитум, прожив в бутылке целых два года, все-таки пропал. И тогда Дэвид Латимер посадил в бутыль самую обыкновенную комнатную традесканцию.

Традесканция все продолжала расти, пока не наполнила весь объем бутыли, — вспоминает сам мистер Латимер.

Он поливал её лишь два раза в жизни: при посадке, и в начале 70-х годов прошлого столетия.

Через двенадцать лет, после того, как полил свою традесканцию во второй раз, Дэвид наглухо закрыл свою бутыль, чтобы посмотреть, как поведёт себя растение в полной изоляции от окружающего мира.

И вот уже прошло более сорока лет с тех пор, как растение продолжает прекрасно расти и развиваться.

Бутыль с «чудо-садом» стоит примерно в двух метрах от окна, так что традесканции солнечного света вполне хватает. Чтобы побеги и листья росли равномерно по всему объёму бутыли, Дэвид иногда поворачивает её разными сторонами к свету. Больше никакого ухода за «чудо-садом» нет.

В бутыли за это время образовалась своего рода экосистема в миниатюре.

Несмотря на то, что растение изолировано от окружающего мира стенками бутыли и пробкой, оно поглощает солнечный свет, а с его помощью осуществляется фотосинтез. В процессе фотосинтеза растением выделяется кислород. Выделение кислорода сопровождается увлажнением воздуха в бутыли.

Влага скапливается на стенках бутыли и «проливается дождём» — стекает по стеклянным стенкам вниз, в почву.

Листья и побеги, растущие в середине бутыли и не получающие достаточно солнечного света, опадают и перегнивают на поверхности почвенного слоя в бутыли. Перегнивание опавших листьев сопровождается выделением углекислого газа, который также используется для работы фотосинтеза и питания.

Именно цикл фотосинтеза играет решающую роль в миниатюрной экосистеме, сложившийся в бутыли. Традесканция живёт благодаря питательным веществам, которые сама же и создаёт.

На фотографиях видно, что традесканция очень хорошо себя чувствует, не получая полива и свежего воздуха более сорока лет. Эксперимент Дэвида Латимера продолжается.

Вопросы к учёным:

1. Для увеличения объёма, растению требуется углерод, который он получает из воздуха. Откуда берётся углерод в герметически закрытой бутылке?

2. За счёт чего растение увеличивается в объёме?

3. Может быть растение питается светом?

4. Возможно, растение питается праной?

5. Возможно, это напоминает вечный двигатель?

6. Может быть, Дэвид Латимер, тайком, открывает бутылку и поливает растение?

7. Возможно, растение дышит и выделяет углекислый газ, также, как человек и другие живые существа?

8. Возможно, растение получает углерод другим способом?

9. Возможно процесс фотосинтеза происходит иначе, чем написано в учебнике?

По-моему, на последние три вопроса можно ответить утвердительно. Растение получает углерод другим способом, при дыхании выделяет углекислый газ и воду, процесс фотосинтеза происходит иначе, чем написано в учебнике. Об этом в другой раз.

Загадки природы – каменный лес

Самым крупным местом нахождения окаменелых деревьев является «Petrified Forest» (Окаменелый лес) – один из национальных парков США. Большая часть каменных деревьев принадлежат к виду Araucarioxylon arizonicum (из отдела хвойных). Делится на две территории — северную и южную. На северной территории парка находится часть разноцветных бедлендов, образованных в триасовом периоде, называемых цветной пустыней. На южной территории располагаются многочисленные залежи окаменелой древесины, а также несколько петроглифов.

Имеются две версии происхождения этих залежей окаменелой древесины. Первая, что они являются маленькими ветками от гигантских каменных деревьев, уничтоженных в прошлом. Вторая – это произошло с современными нам деревьями, максимум 200 лет назад.

На острове Лесбос в Греции, на площади 150 квадратных километров, находится окаменевший лес, состоящий из сотен, стоящих и поваленных окаменевших стволов деревьев. Лес окаменел на месте произрастания в первоначальном виде. На острове имеется множество окаменелых деревьев в вертикальном положении с целыми, но окаменевшими корневыми системами. Продукты вулканических извержений покрыли растения полностью, были найдены окаменевшие ветви, листья, плоды, корневые системы деревьев, а также отпечатки животных, живших внутри или вокруг леса.

На Лесбосе находится самое высокое в мире окаменелое дерево, стоящее вертикально, высотой – 7,20 метров, в обхвате – 8,58 метров. Поваленные деревья в окаменелом лесу достигают почти 15 метров в обхвате.

Предполагается, что формирование окаменелого леса на острове Лесбос связано с интенсивной вулканической активностью. В результате ой деятельности за очень короткое время вулканические материалы полностью покрыли растительность острова, создав среду, изолированную от воздействия климатических условий. Постепенно органические вещества деревьев замещались минералами, образуя окаменелости. Благодаря железу, меди и марганцу, окаменелости имеют разноцветные оттенки. У деревьев сохранились годовые кольца, кора и другое.

На острове насчитывается более 46 различных видов растений окаменелого леса. Их смогли идентифицировать благодаря отличному состоянию клеточных структур и характеристик древесины. Окаменелый лес Лесбоса представляет собой смешанный субтропический лес с преобладанием хвойных и покрытосеменных плодовых деревьев. Имеется малое количество папоротниковидных. Хвойные леса состоят из сосновых, тисовых и кипарисовых деревьев (предки секвой) Были обнаружены редкие виды, у которых отсутствуют современные потомки.

Наиболее распространённые среди покрытосеменных –лавровые, бук, дуб и каштан. Встречается хурма, тополь, ива, берёза, ольха и граб. На Лесбосе были обнаружены лайм, клён, ежевика, сумах, различные видами пальм. При раскопках, проводившихся Музеем естественной истории Лесбоса, были найдены кости динотерия, предка современных слонов.

Первым упоминал об окаменелостях Лесбоса в своих работах древнегреческий философ Теофраст.

Во время ремонта дороги нашли полностью окаменелое дерево. Его длина –19 метров, оно упало во время извержения вулкана и было покрыто толстым слоем пепла, что и сохранило его в практически первозданном виде. Рядом с ним обнаружили еще 150 окаменелых брёвен, сваленных друг на друга.

На Земле имеется множество мест, где есть окаменевшие деревья. Например, возле посёлка Алексеево-Дружковка (Украина) находится обнажение окаменевших деревьев. Интересно, что обломки сохранили форму и внутреннюю структуру растения, с помощью которой можно узнать араукарию — довольно редкое в наше время вечнозелёное хвойное дерево. Также, обнаружены залежи окаменелого дерева в разных местах Земли: США (штат Аризона), Чили (Патагония), Египет, Россия (Средняя Сибирь, Камчатка, Приморье, Чукотка, Европейская часть).

Однажды в интернете попалось сообщение о том, что человек наблюдал, как на его глазах окаменела ветка дерева, лежащая на земле. Возможно это фейк, однако имеется свидетельство из библии, когда жена Лота превратилась в соляной столб.

Как изменяют реальность

Школьные учителя и педагоги высшей школы отмечают плохое усвоение обучающимися дисциплин, требующих от них системного восприятия информации, умения размышлять, анализировать, устанавливать взаимосвязь причин и следствий, а также способности логически рассуждать. по естественнонаучным дисциплинам, По мнению психологов, причина низкого уровня освоения знаний заключается в «клиповом мышлении» у обучающихся.

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов, который подразумевал восприятие мира учащимися, как короткие яркие образы, так называемые видеоклипы. «Clip», в переводе с английского – это фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видеофильма. Например, видеоряд многих музыкальных клипов состоит из цепочки безсвязанных по смыслу кадров. Человек, при клиповом мышлении, видит мир – фрагментарно.

Предпосылки для появления «клипового мышления»:

1. Большой объём поступающей информации.

2. Высокая скорость поступления информации.

3. Требования быстрого его усвоения.

4. Большое разнообразие поступающей информации.

5. Увеличение количества действий, которые должен совершать человек одновременно, для усвоения информации.

6. Уменьшение числа развёрнутых ответов в среде общения и переход на обмен репликами.

7. Восприятие информации, подаваемой в «клиповом» формате. Например, просмотр видео.

8. Замена текстового общения на картинки. Например, мессенджер Funtome позволяет обмениваться графическими сообщениями вместо текстовых.

Переписываясь картинками, пользователь получает награды, бонусы и уровни. Уже за саму регистрацию в приложении, а далее за отправку каждых 50 новых картинок пользователь получает бонусы. Впоследствии их можно обменять на звуки, паки и фоны. Общаясь в мессенджере, пользователь проходит уровни и собирает бонусные монетки, как в игре.

Клиповое воспроизведение разнообразных объектов, без связующих элементов между ними, характеризующихся отсутствием логичности, разнородностью и высокой скоростью переключения между фрагментами информации, приводит к отсутствию у человека целостного восприятия поступающей информации.

Для изменения восприятия реальности, применяют, клиповое воспроизведение видео. Кадры резко сменяют друг друга, у них малая продолжительность воспроизведения. Это направлено на то, чтобы у человека отсутствовало время на переосмысления увиденного. Например, движение автомобиля по встречной полосе движения. Чтобы понять обман, попробуйте выполнить «змейку» на скорости 20 км/час, а в фильмах машины движутся со скоростью более 100 км/час. Второй пример, водитель, на скорости 90 км/час, поворачивает голову назад, чтобы посмотреть, что там твориться. Во-первых, нормальный водитель смотрит в зеркала заднего вида. Попробуйте это повторить, на меньшей скорости движения, на дороге без движения транспорта и вы поймёте, что это фейк. Третий пример – водитель постоянно переключает передачи, двигаясь прямолинейно со скоростью 90 км/час. Ещё примеры: «вечные патроны»; 20 врагов, практически в упор, пытаются застрелить героя, но промахиваются, а он убивает с одного выстрела; рукопашный бой, 20 врагов по-очереди подходят к герою, чтобы он мог разобраться с ними по одному; героя жестоко избили, а через сутки он уже как «огурчик» и все зубы на месте.

Реформирование системы образования, путём её упрощения, деятельность СМИ – направлены на развитие у современной молодёжи «клипового мышления». В результате этого, ученик плохо концентрирует своё внимание на поступающую информацию, у него отсутствует способность её анализировать, вследствие чего у него снижается уровень знаний, соответственно – успеваемость.

Для обладателей клипового мышления характерно:

1. Быстрая утомляемость при изучении дисциплин, требующих активной умственной деятельности.

2. Отсутствие умения перспективно мыслить.

3. Способность решать лишь простые задачи. Увеличение сложности приводит к отсутствию понимания изучаемых материалов.

4. Слабое развитие долговременной и преобладание кратковременной памяти.

5. Отсутствие интереса к обучению.

6. Отсутствие логики в размышлениях.

7. Отсутствие умения анализировать информацию, выделять ключевое в целом.

8. Возникновение затруднений при анализе причинно-следственных свя-зей.

9. Плохая самоорганизация.

Исследователи выделяют положительные стороны «клипового мышления».

Например, что оно предохраняет мозг от избыточной информационной нагрузки. Однако, при клиповом мышлении используется, в основном, кратковременная память, поэтому информация быстро забывается. Обычно, запоминание осуществляется на основании анализа и установления логических связей. Такое запоминание требует продолжительного мышления. В таком случае знания закрепляются на длительное время. В последствии, в случае надобности, происходит их быстрое восстановление.

Имеется мнение, что клиповое мышление является механизмом адаптации в сфере информационных технологий. Однако имеется огромное число людей с понятийным мышлением, которые уверенно адаптировались в этой сфере.

Психолог Лари Розен в книге «Я, моё пространство и я: воспитание сетевого поколения» высказывает мнение, что люди с таким мышлением могут одновременно совершать несколько действий. Однако ему можно возразить, что многозадачность наблюдается и среди людей, у которых отсутствует клиповое мышление.

Британский футуролог Джеймс Мартин, предсказатель появление интернета, высказал мнение, что клиповое мышление ускоряет реакцию реагирования на изменение ситуации. Он разделил людей на два типа личностей. Это «люди книги» и «люди экрана». Одни получают информацию от чтения и обладают «продолжительным» мышлением. Вторые, имеющие клиповое мышление, обладают скоростным откликом и быстрым реагированием на изменения обстановки. Можно предположить, что он прав, только в случае простой ситуации. Однако, в ситуации, когда требуется малейшее размышление, преимущество будет у людей с понятийным мышлением.

Наиболее эффективно учит мыслить человека – игра. Кроме того, этому способствуют: дискуссии, анализ и изложение прочитанного, дебаты, форум,

мозговой штурм и другие (всё, что основано на элементах игры). Важно, использовать при этом наглядные, образные и запоминающиеся формулировки.

Психолог Тони Бьюзен, в своих трудах описал метод интеллектуальных карт, который позволяет превратить процесс обучения в увлекательное занятие. Интеллект-карты используются для: эффективного запоминания материалов,

систематизации информации, установления логических связей, планирования деятельности, подготовки к публичным обсуждениям, поиска решений в сложной ситуации, рассмотрению разных вариантов решения задач.

У человека с клиповым сознанием, в мозгу находятся куски, фрагменты информации и отсутствует целостная картина мира. Его может легко обмануть любой человек. В случае, если человек видит причинно-следственные связи событий и вещей, он становится защищённым от обмана. Этому способствует комплексный подход в образовании. В таком случае получается, что география – это место, история – это время, а культура и наука – это заполнение этого места и этого времени.

Скрипач, лектор-музыковед и педагог Михаил Казиник, для полноценного развития мыслительного процесса, предлагает включать в учебный процесс метод обучения через противоречия, названный «методом парадоксов». Исследования показали, что если преподаватель предлагает два противоречивых, взаимоисключающих утверждения, то обучающиеся задумываются и анализируют представленную информацию. Парадокс позволяет увидеть привычные вещи под другим углом зрения, а это залог творчества в науке и в искусстве.

Михаил Казиник рассказывает: «У детей есть естественная способность видеть вещи под другим углом, поэтому они очень часто задают вопросы, … Учитель … должен суметь найти ответ. Учитель должен шутить на каждом уроке. У кого отсутствует врождённое чувство юмора, должен собрать картотеку весёлых историй и шуток. На каждый урок должно быть 2-3 весёлые истории. Весельчаков всегда любят больше, чем хмурых людей или монотонных лекторов. Как только учитель пошутил, он моментально переключил детей на позитив».

Считается, что у человека левое полушарие ответственно за логику, анализ и упорядоченность, а правое – за воображение, образы, пространственное представление. Вероятно, что для эффективного мыслительного процесса требуется одновременная работа обоих полушарий головного мозга человека. Этого может добиться тот, кто обладает логическим, понятийным мышлением. По-моему, клиповое мышление затрудняет мыслительный процесс. Следовательно, нужно развивать аналитическое и понятийное мышление человека и стараться избегать клипового мышления. При организации образовательного процесса, нужно учитывать особенности «клипового мышления» у учеников. Для этого, в учебной деятельности, по возможности, использовать выше перечисленные методы.