Архив рубрики «природа»

Магия жизни

Жизнеспособность любой системы зависит от эффективности её обратной связи. Важно – насколько своевременно и правильно система распознаёт, что в ней происходит. У природы имеется совершенный механизм обратной связи. Она закладывает его во все жизненно важные процессы. Человеку остаётся только мечтать об этом.

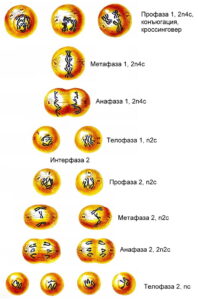

Когда клетка делится, её содержимое распределяется между двумя дочерними клетками примерно пополам. Всё – кроме ДНК. Каждая молекула ДНК должна попасть в каждую из дочерних клеток. Поэтому надо сначала её удвоить, а потом поместить по копии в дочерние клетки. Такое деление называется митозом. Как правило, молекулы ДНК хранятся в нескольких хромосомах. Например, у человека их 46. И без того сложная задача оказывается – сверхсложной.

Допустим, в клетке есть 46 хромосом и 46 их копий. Первую хромосому надо поместить налево, в одну клетку. Копию первой – направо, в другую клетку. Вторую хромосому – налево. Копию второй – направо. И так далее, пока в каждой из дочерних клеток окажется по абсолютно одинаковому набору хромосом.

Сама клетка довольно велика. Хромосомы, в которых содержится ДНК – в центре, а растянуть их нужно к краям. Представьте, что двум людям в тёмной комнате надо на ощупь найти и правильно поделить 46 предметов и их копий.

Возникает вопрос: как клетка ухитряется это делать? Глаза у неё отсутствуют. А клетка решает эту задачу с удивительной точностью. Если она ошибётся в распределении хромосом, то, скорее всего, погибнет, и это в лучшем случае. В худшем ошибочное распределение может привести к злокачественным перерождениям. Поэтому клетка очень тщательно следит за тем, чтобы хромосомы делились правильно.

Этой цели служит так называемое веретено деления. Оно представляет собой два полюса, из которых во все стороны растут длинные линейные микротрубочки. Своими концами микротрубочки могут цепляться за специально предназначенные для этого места на хромосоме.

Если микротрубочки будут прикрепляться только случайным образом, то вероятность правильного прикрепления будет очень мала. В этом случае деление клетки длилось бы около ста миллионов лет. Однако происходит маленькое чудо в каждом из безчисленного множества организмов.

Клетка держит молекулу ДНК и её копию в хромосомах, «склеенных» попарно. Затем она начинает эти хромосомы перемещать, чтобы они выстроились правильным образом. Одни половинки должны быть с одной стороны, а другие – с другой. Остаётся разрезать посередине и потянуть к полюсам. Надо только закрепиться правильно. Такое закрепление называется биориентацией.

Микротрубочка – это загадочный полимер. Обычный полимер умеет либо расти, либо укорачиваться, если условия среды постоянны. Микротрубочки могут удлиняться и укорачиваться. Переключение между фазами происходит всё время. Если трубочка промахнулась, то она быстро разберёт лишний участок и начнёт расти заново, чуть в другую сторону.

В нужный момент клетка делится на две, и каждая дочерняя клетка получает всё нужное для последующих «жизни и работы», и образует собственную оболочку. Время биориентации со ста миллионов лет сокращается до 30 минут.

Краткое изложение статьи Елены Вешняковской.

P.S. Чуть-чуть порассуждаем. Клетка может воспроизводить саму себя. Следовательно, предок первых организмов уже умел правильно делиться. Значит, его «блок памяти» изначально содержал в себе информацию минимум о десятках ферментов, структурных белков и о порядке их создания. Приходится признать, что всё уже было сделано. Вероятно, Создателем всего сущего.

Паразиты-смертники – оружие древних цивилизаций?

Паразиты (нахлебник, тунеядец) – организмы, питающиеся за счёт других организмов, называемых хозяевами.

Для начала зададимся вопросом, почему отдельные бактерии и вирусы являются болезнетворными (по-научному патогенными) и убивают животных и людей? Ведь это противоречит принципу целесообразности. Он лежит в основе существования живой природы. Паразиты, питающиеся за счёт организма-хозяина, заинтересованы в его здоровье.

В организмах животных и человека обитают бактерии-паразиты, оказывающие благотворное воздействие на органы пищеварения, формирующие нормальную кишечную микрофлору. В организме любого существа многочисленные и разнообразные микробы появляются с момента зачатия плода, переселяясь в него из материнского тела. А «переехав», питаются продуктами жизнедеятельности своей новой обители. Так что любой паразит должен быть «заинтересован», чтобы организм-хозяин жил и благоденствовал.

Но почему же тогда микробы, являющиеся возбудителями таких болезней, как чума, холера, оспа, различные лихорадки, СПИД, атипичная пневмония, убивают своих хозяев, погибая вместе с ними? Этой проблеме посвящены работы многих специалистов.

Среди них американский микробиолог и писатель Ричард Престон («Горячая зона»), американский врач и популяризатор медицинской науки Питер Радетский («Невидимые агрессоры-вирусы и преследующие их ученые»), автор многих публикаций об успехах биологии и микробиологии, профессор Калифорнийского университета Кристофер Уиллс («Жёлтая лихорадка – Чёрная богиня»).

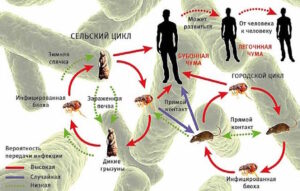

К наиболее опасным болезням относятся, например, азиатская холера (возбудитель – холерный вибрион) и бубонная чума (возбудитель – чумная бактерия). Эпидемии и пандемии этих болезней с давних времён буквально косили людей по всему миру, совершенно опустошая обширные территории. При этом эпидемия чумы, как правило, сопровождалась массовым поражением животных, прежде всего домашнего скота.

Работы упомянутых специалистов позволяют сделать вывод: в далёком прошлом холера, и её возбудитель – отсутствовали. Холерный вибрион был изготовлен на основе двух родственных бактерий. Из одной выделили гены, «ответственные» за выработку токсинов, и ввели их в структуру ДНК второй бактерии, которая после этого и превратилась в холерный вибрион.

Кристофер Уиллс совершенно уверен, что вибрион «приобрёл» этот элемент ДНК у другой бактерии. У него отсутствует возможность сделать это самостоятельно. Следовательно, кто-то помог ему в этом. Уиллс пишет: «Когда видишь этот вредный состав генов, возникает почти уверенность в том, что внедрение в ДНК вибриона дополнительного гена было осуществлено преднамеренно, для того, чтобы эта бактерия получила способность поражать человеческий организм».

С чумной бактерией дело обстоит иначе. В первоначальном виде она была безвредной, а смертельной стала после того, как оказалась генетически лишённой способности к поступательному движению в жидкой среде и утратила возможность замены одного хозяина другим. А поскольку чумная бактерия погибает в почве, то заразиться можно, только получив чумную палочку от какого-то промежуточного её хозяина.

Кроме того, у чумных палочек отсутствует возможность самостоятельно вырабатывать особый белок, который давал бы им возможность проникать внутрь клеток хозяина. Следствием этого является резкое повышение смертоносности бактерий, что подтверждает достаточно простой эксперимент. У «близкой родственницы» чумной палочки – бактерии, являющейся возбудителем псевдотуберкулёза – удалили гены, ответственные за выработку того самого особого белка, и после этого её смертоносность увеличилась в тысячу раз при оральном введении и в десять тысяч раз (!) при использовании инъекций.

Вывод учёных был однозначным: «двуликость» в мутации одной бактерии загадочна. У неё отсутствует возможность возникнуть естественным путём. Следовательно, чумная палочка, возбудитель бубонной чумы, была намеренно генетически изменена таким образом, чтобы резко возросла её смертоносность. Такое изменение, с учётом упомянутых выше особенностей этой бактерии, делает её идеальным бактериологическим оружием массового поражения. После гибели всего живого, из-за отсутствия источников питания, погибали и сами бактерии-убийцы. На освободившиеся жизненные пространства приходили создатели бактериологического оружия.

Главными переносчиками чумной палочки служат блохи. Эта бактерия способна видоизменить организм насекомого так, чтобы оно заражало как можно больше окружающих его живых существ. Чумная палочка закупоривает кишечник блохи, вызывая быстрое обезвоживание её организма. Это заставляет насекомое, сопротивляющееся гибели, резко повысить интенсивность своего питания. Она начинает перескакивать с одного «кормильца» на другого, заражая всех смертельной болезнью.

Её «кормильцы» – мыши, крысы, кошки, собаки – в свою очередь заражают людей. Вот она, главная цель биологического нападения! Заметим, что холера и чума имеют очень короткий инкубационный период – от двух до пяти дней.

Из вышесказанного видно, что возбудители этих страшных болезней – идеальные «солдаты» в биологической войне. Они эффективны без ракет, танков, бомб и гранат. Требуется изощрённая хитрость, скрытность и соблюдение тайны в проведении «операции».

Ученые пришли к выводу, что подобные манипуляции с бактериями, придающие им высокую смертоносность, дело довольно простое и очень эффективное. Такими же коварными способностями «награждают» и вирусы. Они ещё лучше подходят для использования в качестве грозного бактериологического оружия.

И в наши дни весьма опасными болезнями продолжают оставаться сыпной и брюшной тиф. Особенно опасен второй, возбудитель которого – бактерия, принадлежащая к виду сальмонелл. Проникнув внутрь организма, она поражает иммунную систему. Существует две разновидности тифозной сальмонеллы – так называемая африканская и новая, распространённая по всему миру.

Последняя бактерия, попав в организм, способна проникать внутрь желчного пузыря, а затем выделяться во внешнюю среду и заражать множество людей. У африканской сальмонеллы отсутствует такая способность. Значит, была осуществлена очередная искусственная мутация.

Исследования ДНК сальмонеллы и родственной ей бактерии, вызывающей дизентерию, позволяют ответить на этот вопрос утвердительно. ДНК обеих бактерий содержат дополнительные гены, делающие их смертоносными. Как произошли эти мутации, учёные затрудняются объяснить. Есть основания предполагать, что способности к убийству микроорганизмы приобрели в результате чьей-то целенаправленной работы.

Кто-то, действуя методами генной инженерии, превратил безвредные бактерии в патогенные, и они стали жестокими убийцами. Возможно, творцы этого бактериологического оружия давно обратились в прах, но их чудовищные деяния до сих пор собирают кровавую жатву

Краткое изложение статьи блогера vitkvv2017.

P.S. Имеется большая вероятность, что опыты с бактериями начали проводить в 19 веке. Первую проверку эффективности провели во время войны с индейцами в Америке.

Мегалиты Японии – Иши-но-Ходен

В сотне километров к западу от парка Асука, близ городка Такасаго, находится объект, который представляет из себя прикреплённый к скале мегалит размером 5,7х6,4х7,2 метра и весом примерно 500-600 тонн.

Иши-но-Ходен (Ishi no Hoden) – так называют этот монолит, своеобразный «полуфабрикат». Глядя на этот блок, понимаешь, что работа была прервана и требует продолжения.

На одной из вертикальных поверхностей имеется выступ в форме усечённой призмы. Это создаёт ощущение, что объект лежит на боку. Такое положение «на боку» только на первый взгляд кажется странным. Вероятно, что Иши-но-Ходен был сделан следующим образом. По краю скального массива, вокруг большого куска горы, была выбрана порода. Образовавшейся заготовке, придана загадочная геометрическая форма.

В таком положении «на боку» обеспечивается получение нужной формы объекта с минимальными трудозатратами по выемке лишней породы вокруг него. Приблизительная оценка объёма изъятой скальной породы составляет около 400 кубометров и массой около 1000 тонн. Исследователями была создана 3D модель мегалита.

Рядом с мегалитом стоит двухэтажный синтоистский храм. Он был построен здесь, так как Иши-но-Ходен считается священным, и ему поклоняются с древнейших времён. В соответствии с синтоистскими традициями мегалит обвязан канатом с висящими на нём «кисточками». Рядом находится маленький «жертвенник». Он является одновременно и местом, где можно обратиться с просьбой к ками – духу камня.

Для верующих, рядом с «жертвенником» установлен плакат с краткой инструкцией в картинках. Там указывается сколько раз и в каком порядке нужно хлопнуть в ладоши и поклониться, чтобы дух камня услышал вопрошающего и обратил на него внимание.

Пазы на боковых поверхностях мегалита похожи на направляющие, по которым что-то должно было перемещаться или сам камень. Официальная версия – это каменная гробница. Научные данные относительно того, кем и с какой целью изготовлен мегалит – отсутствуют.

Под мегалитом находится большой каменный резервуар в виде подноса, наполненный водой. Как следует из храмовых записей, в этом водоёме имеется вода, даже во время длительных засух.

Под мегалитом, по центру камня, имеется опорная часть – перемычка. Она связывает мегалит со скальным основанием. Перемычка находится в воде, поэтому мегалит кажется парящим в воздухе. Вероятно, поэтому Иши-но-Ходен также называют «Взлетевшим камнем».

По словам местных монахов, на верхней части Иши-но-Ходен имеются выемки в виде «ванн», аналогичных тем, что можно видеть на мегалите Масуда-Ивафун. Однако проверить это затруднительно. Верх мегалита покрыт землёй и там растут деревья. Кроме того, мегалит является священным, а потому его изучать запрещено.

В 2005-2006 годах проводились исследования мегалита – трёхмерные измерения с помощью лазера и тщательно исследован характер окружающей породы. В январе 2008 года были проведены дополнительные лазерные и ультразвуковые исследования мегалита. Но данные оказались закрыты.

Местные предания связывают Иши-но-Ходен с деятельностью «богов». Они должны были всего за одну ночь построить дворец. Однако времени было мало и «что успели, то построили».

Краткое изложение статьи блогера p-i-f_livejournal_com.

P.S. Что собирались построить Боги или люди – осталось загадкой. На фото видно, что мегалит находится внутри горы. Вероятно, его изготовили в то время, когда материал горы был мягким и легко обрабатывался. Возможно, это было сделано для создания истории Японии. Вероятно, он оказался лишним в то время. Позже решили его использовать – зачем добру пропадать.

Программность нашего мира

Способен ли человек контролировать работу каждой из своих клеток? Если какая-то клетка стала работать с ошибками, у нас отсутствует возможность даже узнать об этом. В лучшем случае узнаем, когда таких клеток будет множество, и они создадут сбой какой-либо системы нашего организма. Возможно, тогда мы поймём, что где-то в нашем организме есть проблема.

Может быть, человек способен контролировать организм на уровне органов?

Посмотрим, что управляет процессами жизнедеятельности человека. Учёные утверждают, что за это отвечает нервная система человека. Она состоит из различных органов. Через них нервная система взаимодействует с внешним миром. Одновременно она управляет всей работой, которая протекает внутри организма. Многочисленные нервы в теле составляют у человека так называемую периферическую нервную систему. Головной и спинной мозг называют центральной нервной системой.

Автономная (вегетативная) нервная система управляет всей работой организма, которая находится вне сознательного контроля человека.

Она работает и днём, и ночью, и управляет такими самопроизвольными процессами как биение сердца, пищеварение, дыхание, уровень давления, работа мочевого пузыря, выделение пота и частота пульса.

Автономная нервная система стимулирует затраты энергии. Например, она усиливает у человека работу сердца (учащается пульс), ускоряет дыхание и повышает давление. Она контролирует и корректирует состояние организма во время сна. Более того, она продолжает действовать и после смерти человека, например, продолжается рост волос и ногтей.

Получается, что работой каждого органа нашего тела, так же, как и каждой отдельной клетки, управляют чёткие программы. Как они появились у человека? Сторонники теории эволюции утверждают, что они появились случайно, в результате миллионов лет эволюции.

Однако, только одна клетка нашего организма сложнее любого завода, созданного человечеством. Нам сложно её увидеть, но у неё, по аналогии с заводом, имеются проектные, контрольные, ремонтные, транспортные и производственные службы. Кроме того, клетка может заниматься самовоспроизводством.

Наш мир и мы существуем благодаря строгой программности всего сущего, всех явлений и процессов, происходящих в мире. Люди воспринимают программность упрощённо, в виде каких-то Законов Природы. Они воспринимаются как данность, без попыток задуматься об их появлении.

Закон причинно-следственных связей говорит, что всему есть первопричина.

Наша жизнь – это тоже следствие причин, которые были заложены кем-то очень давно. И одновременно она – алгоритм. Мы рождаемся, учимся, развиваемся, размножаемся, передаём генетическую память своим детям. И так происходит из поколения в поколение – вереница повторяющихся алгоритмов. Нужно понять зачем это происходит? В чём смысл этого процесса?

Условия на планете изначально были созданы для того, чтобы человек мог комфортно существовать на ней. На Земле был Рай. Человек был наделён разумом, огромными возможностями и свободой выбора. Вероятно, он должен был стать творцом.

Затем, что-то произошло и условия жизни резко ухудшились. Можно предположить, глядя на артефакты древности, что человечество свернуло с первоначального пути развития. Вероятно, оно потеряло многие важные способности. Возможно, это произошло из-за того, что были нарушены Законы Природы. Человек создал другие, искусственные законы, которые служат уничтожению Природы и его самого.

Создатель запрограммировал наш мир на Любовь. Он подарил нам жизнь, разум, любовь, возможность безконечного познания и свободу выбора. Создатель внедрил программу, использующую принципы: «Что посеешь, то и пожнёшь» и «Сотворённое тобой, к тебе и вернётся преумноженным».

Создатель сотворил человека по своему образу и подобию, и завещал развиваться для достижения уровня Творца. Чтобы развиваться нужны знания. Отказ от приобретения знаний (вера) ведёт к остановке развития. По законам мироздания человек имеет право выбора, как поступить. Чтобы сделать правильный выбор – нужны знания.

Следовательно, нужно познавать мир и идти по этому пути с любовью!

Физика средневековья – электричество

В это время Европу заполонили бродячие фокусники. Эти шарлатаны брали кусок янтаря, прошепчут замогильным голосом заклинания «айн, цвай, драй», натирая янтарь об собственный парик, и – пожалуйста, мелкие бумажки замечутся между столом и этим камешком. Я, дескать, Великий Маг, Повелитель бумажек! Публика-дура верила и, трепеща, охотно расставалась со своими сбережениями.

Для коронованных особ – тунеядцев, которых такой дешёвкой было трудно удивить, они изобретали механизмы. Они позволяли увеличить силу магии. Например, стеклянный шар, который при вращении натирался о кожаные подушечки.

Первая придворная дама, временно наделялась, с помощью такого механизма, магической силой. Она осторожно протягивала свою белу ручку к чаше с легковоспламеняющейся жидкостью, и, вылетавшие магические искры, легко воспламеняли эту жидкость. При этом дама получала массу новых интересных ощущений и инстинктивно ахала от восторга.

Затем стали применять стеклянные диски, трущиеся о мех, что дало возможность подстраивать мелкие сюрпризы. Какой-нибудь гость двора дотрагивался до безобидной с виду вещицы, и – трах! — получал лёгкий шок. Пока гость приходил в себя, фрейлины успевали умереть от хохота. Со временем магическую силу увеличили настолько, что стало возможным выстроить длинную цепочку из взявшихся за руки гвардейцев и с большим удовольствием наблюдать за их гримасами.

Тут-то физики и спохватились. На их счастье в Королевском обществе был весьма кстати сделан феноменальный доклад – событие в мировой науке, почти целиком обязанное английскому климату, благоприятствующему всяческим ревматизмам; а в качестве соавтора здесь подвернулся естествоиспытатель Симмер.

Он испытывал естество следующим образом. Симмер носил две пары толстых шерстяных чулок. То-то был фейерверк, когда он снимал верхнюю пару! О чём он по всей науке и доложился. Учёные быстро разобрались, что во всех этих штучках-дрючках с искорками дело в электричестве.

Они выяснили, что электричеств существует два типа: «стеклянное» и «смоляное». И что молния – это обычное электрическое явление. Осознавши это, Бенджамин Франклин предложил установить громоотводы – хотя бы на пороховых складах. Дело это приживалось со скрипом – все знали, что молнии есть оружие Бога! Однако, нашёлся умник, который выставил над своим домом громоотвод в виде меча, торчащего в небо! На почве дремучего страха перед гневом божьим в городе началась такая паника, что бедного авантюриста даже отдали под суд.

Почему-то электричество сначала считали жидкостями, как и теплоту. Хотя, с другой стороны, куда деваться? Электричество или газ, или твёрдое тело, или – жидкость. Кулон установил, что больше всего этой жидкости содержится в кошачьем мехе. Вскоре, завидев его, кошки с дикими воплями устраивались подальше и повыше. Кулон проделал великолепную серию экспериментов и обнаружил, что электрические капельки взаимодействуют по закону, сильно смахивающему на закон всемирного тяготения.

Тем временем сделал свое открытие и Луиджи Гальвани. Однажды он потребовал, чтобы для вкушания лягушачьих лапок ему подали серебряный ножичек и платиновую вилочку. Официант, предвкушая развлечение, сразу согласился. Едва Гальвани ткнул свои орудия в лапки лягушки, как этот деликатес сделал попытку сигануть из тарелки. Гальвани обомлел: «Что это такое?» Официант, давясь от смеха, объяснил ему: «Да Вы же их просто гальванизируете, сеньор!» Так родилась электрофизиология…

Гальвани благодаря поставленным опытам сделал вывод, по тем временам ошеломляющий – у лягушки есть «животное электричество», как и у электрического ската. Алессандро Вольта возразил ему: «Причём здесь лягушки, дело в двух разных металлах!» В доказательство своих слов Вольта продемонстрировал изящный опыт, в котором он остроумно использовал, вместо лягушки, собственный язык.

Гальвани, чтобы доказать свою правоту, учинил над лягушкой такое, что препарированный образец трепыхался уже без прикосновений всяких там металлов. Тогда Вольта изобрёл свой знаменитый столб – источник контактного напряжения.

Борьба между «гальванианцами» и «вольтианцами» продолжалась ещё довольно долго. И только В.И.Ленин впоследствии установил, что, без диалектического подхода к вопросу, чушь пороли и те, и другие.

Вольта, чтобы отметить своё открытие, пригласил на кружку пива своих заграничных друзей – Ома и Ампера. Выпив изрядно пива, они решили сочинить какую-нибудь формулу.

— Только что-нибудь попроще,- взмолился Ом,- а то я от радости плохо соображаю.

— Не беда,- сказал Вольта,- один Ампер чего стоит!

— Один Ампер чего стоит? — задумчиво повторил Ампер. — А вот чего стоит один Ампер! – воскликнул он и набросал свой вариантец.

— Вот это да! — выдохнул Вольта. — Но как же мы назовем этот – без преувеличения сказать – закон?

И здесь-то, к сожалению, друзья начали ссорится. В итоге решили тянуть жребий, и Ому, как обычно, повезло.

Между тем Эрстед уже давно обращал внимание, что во время гроз пахнет, как озоном, так и крупными открытиями. Он собрал богатую статистику случаев перемагничивания стрелки компаса вследствие удара молнии. Итог одного из таких случаев и является сюжетом знаменитой картины И. Репина «Приплыли».

Эрстед воскликнул: «Но, позвольте, господа, ведь молния – это электричество, а компас – это магнит! Значит, электричество и магнетизм как-то связаны?»

Ампер живо откликнулся: «Конечно связаны. Причём очень плотно. Весь ваш магнетизм – это и есть электричество!»

Эрстед похолодел: «Как это?»

Ампер чуть-чуть подумал и объяснил: «Понимаете, электрический ток – это движение электричества, а магнетизм – это просто кольцевые токи, только и всего».

Эрстед осторожно заметил: «Но я надеюсь, что под кольцевыми токами Вы подразумеваете всего лишь токи по кольцевым проводникам, или это орбитальное движение электронов в атомах?»

Ампер загадочно улыбнулся: «Разумеется. Зачем забегать вперёд?» И подумал: «Ещё в 21-ом веке учёные будут гадать, что такое электричество и электроны».

Краткое изложение отрывка из книги «С чего начинается физика» А.А. Гришаева.

Создатель предупреждает

Ваше образование позволяет вам верить в то, чему вас учили. Однако его слишком мало, чтобы подвергать сомнению всё то, чему вас учили.

Создатель сотворил человека по своему образу и подобию и завещал развиваться для достижения уровня Творца. Чтобы развиваться нужны знания. Отказ от приобретения знаний (вера) ведёт к остановке развития. По законам мироздания человек имеет право выбора, как поступить. Чтобы сделать правильный выбор – нужны знания.

Новые знания могут отличаться от ранее полученных вами. Большинство людей их отвергает. Это ошибка. Нужно сомневаться в ранее полученных знаниях. Новые – принимать к сведению и размышлению, но сомневаться в них.

Знания могут поступать человеку в виде фактов наблюдения природы, новостей, фильмов, статей и так далее. Важно понять эти знания и осознать, как поступить. Например, имеется множество различных предупреждений человечеству, в том числе и о гибели нашего мира. Большая часть человечества слышала об этом. Посмотрим, как поступили люди после знакомства с информацией.

Бизнес постарался извлечь из этого прибыль. Он воплотил эту информацию в видеоиграх, телешоу, книгах, фильмах. То есть, эту информацию размножили и довели её до большинства людей на планете. Вероятность спасения мира чуть увеличилась.

Однако это сообщение было воспринято людьми весьма странно. Они отреагировали на новость о возможной кончине, набросившись на неё, как стая голодных собак на кусок мяса. Всё человечество с замиранием сердца приветствует апокалипсис и ждёт его с восторгом и ликованием!

Люди получили знания о будущем, и оно мало кого ужаснуло. Ещё меньше людей задумалось о том, что делать. В мире творится, что-то странное. Он трещит по швам. Возникают различные беды: наводнения, засуха, землетрясения, извержения вулканов, болезни и войны.

Человечество одновременно страдает от голода и ожирения. Гибнут в большом количестве от загадочных причин птицы, животные, рыбы. Пчелы, бабочки постепенно исчезают, ледники тают, водоросли цветут, гибнет океан. Оглянитесь вокруг! Как это объяснить? Весь мир кричит нам, что скоро наступит конец.

Мы можем изменить своё будущее и всей планеты. Наша вера в свою безпомощность перед природой мешает сделать это. Нужно начать изменять себя, чтобы соответствовать замыслу Создателя. Нужно отказаться от веры, начать познавать мир и думать.

Как увидеть тонкий мир?

Мефистофель – образ злого духа, прислужник дьявола.

При определённых обстоятельствах у человека происходит нарушение баланса фундамента сущности. Затем, резко уменьшается плотность защитного пси-поля человека. Защитная оболочка человека становится всё слабее.

В такие моменты мозг человека может принимать информацию с других планов планеты. Он начинает видеть «чёртиков» (про алкоголиков говорят – допился до чёртиков) и разных других существ. Они предпринимают попытки окончательно разрушить остатки его защитного пси-поля и «пообедать» его энергией.

Вокруг такого человека собираются астральные вампиры, предвкушая великолепное пиршество. Когда человек всё это видит, он естественно пытается куда-то спрятаться или отбиться от этих нападающих «хищников». Он начинает показывать, из какого угла появляется чудовище.

Такое состояние бывает у психически больных людей и в состоянии «белой горячки», а это сотни тысяч людей. Все эти люди, вне зависимости от эпохи, расы, культуры, верований, образованности, видели и видят практически одно и то же. Очень уж устойчивыми получаются эти «галлюцинации»?

Вероятно, человек, в состоянии «белой горячки», видит реальные существа эфирного и нижнеастрального уровней Земли. Зрительные галлюцинации принято считать «обманом чувств», «мнимыми восприятиями» или «восприятиями без объекта». Учёные говорят, что психически больной человек, страдающий зрительными галлюцинациями, видит то, что отсутствует в пространстве.

Однако, ещё в 19 веке исследователи обнаружили, что зрительные галлюцинации подчиняются физическим законам преломления света. В 1885 году Бине и Фере заметили удвоение галлюцинаторных образов в пространстве у больных при надавливании на глаза и при приставлении к ним призмы.

В 1903 году Штерринг провёл опыт. Если больная смотрела в бинокль, то видение представлялось ей более близким или, наоборот, отдалённым. Все зависело от того, приставляла ли она к глазу окуляр или объектив. До сих пор отсутствует объяснения учёных этих феноменов.

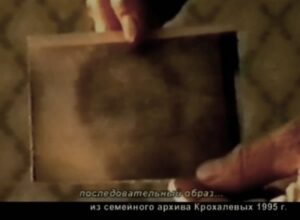

Долгое время существовала версия, что зрительные образы возникают в мозге и передаются на сетчатку глаза, откуда излучаются в пространство. В 1973 году 32-летний врач-психиатр из Перми Геннадий Крохалев взялся её экспериментально подтвердить. С помощью специально сконструированного им устройства, ему на нескольких сотнях пациентов удалось на практике подтвердить эту гипотезу.

Геннадий Крохалев рассказывал о своих экспериментах. Была выдвинута гипотеза о том, что при зрительных галлюцинациях происходит обратная передача зрительной информации от центра зрительного анализатора к периферическим воспринимающим. Происходит электромагнитное излучение визуализированных образов с сетчатки глаз в пространство. Это даёт возможность объективной регистрации этих образов методом фотографирования.

Нами была поставлена задача проверить возможность объективной регистрации визуализированных образов при зрительных галлюцинациях. Это делалось с помощью кинокамеры, фотоаппарата и плоских негативных фотоплёнок в светонепроницаемых черных пакетах.

С 1974 года удалось сфотографировать зрительные галлюцинации у психически больных, в основном – при алкогольной «белой горячке», при сохранении пациентом самосознания. Наша гипотеза была подтверждена экспериментально. Фотографирование визуализированных образов при зрительных галлюцинациях проведено у 203 психически больных.

Фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось кинокамерой «Лантан» с использованием маски для подводного плавания. Вместо стекла в маске был установлен растяжной мех от фотоаппарата «Фотокор», а к суженной части плотно присоединялся объектив кинокамеры. Маска надевалась на лицо психически больного, а фотографирование проводилось в полной темноте.

Во время фотографирования медицинская сестра осуществляла одновременную запись галлюцинаторных переживаний больных на специальных карточках. По окончании этих экспериментов были проведены и контрольные опыты, в которых в качестве испытуемых приняли участие медицинские работники, сотрудники больницы. Контрольная съёмка велась с использованием тех же киноплёнок и той же маски. Каждая специально заполненная карточка имеет подпись врача, проводившего эксперимент.

Применялся ещё один способ – фотографирование зрительных галлюцинаций. Оно проводилось плоскими негативными фотоплёнками и фотопластинками, которые находились в светонепроницаемых черных пакетах. Во время зрительных галлюцинаций эти фотоплёнки в черных пакетах подносили к больным и выдерживали на расстоянии 20—35 см от глаз в течение 10-15 секунд.

Больным предлагалось описать, что они видят на чёрном пакете. Медицинская сестра по окончании опыта заполняла специальную карточку, куда заносила галлюцинаторные переживания больного. Контрольные опыты проводились в тех же условиях.

Фотографирование зрительных галлюцинаций проведено у 78 психически больных. Положительные результаты получены у 40 (от чётких кадров до слабых засветок). Получены следующие фотоснимки зрительных галлюцинаций: «знакомые люди за столом», «лицо девочки», «старушка с длинным носом», «белый свет», «яркий образ полумесяца», «лев», «муха», «единица», «кошка», «кот в сапогах», «крышка», «гвоздь», «жираф», «квадратик», «брат», «черт», «жук», «медуза», «точка», «мавзолей», «самолет», «духовой оркестр», «памятник», «церковь», «шпиль Адмиралтейства», «бутылка водки», «лицо человека», «дельфин», «луна».

Часть фотоснимков была показана выздоровевшим больным, которые подтвердили свои галлюцинации. На контрольных кадрах засветка — отсутствовала».

В январе 1977 года комитет по делам открытий и изобретений принял от Г. П. Крохалева заявку на открытие за N 32-ОТ-9465 «Формирование глазом голографических изображений в пространстве зрительных галлюцинаций». В июле того же года поступил второй вариант заявки на открытие за N 32-ОТ-9363 «Формирование мозгом в пространстве зрительных галлюцинаций».

Спустя некоторое время автор получил лаконичный ответ: «Ваша заявка… не может быть принята к рассмотрению ввиду отсутствия в ней убедительных доказательств достоверности заявляемого Вами положения».

Отношение к новатору в СССР оказалось таким же, как в досадно печальном прошлом с еретиками-кибернетиками. Именно поэтому приоритет как бы растворился, вместо того, чтобы стать зарегистрированным отечественным открытием.

К 1990 году Геннадий Павлович по своим исследованиям имел 33 публикации в разных странах мира (СССР, Япония, Германия, Чехословакия, Польша, США и др.). О его работах вышло около 80 статей и было снято 6 документальных фильмов.

Весной 1991 года Г. Крохалеву позвонили из Москвы и попросили прислать все материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет (с 1974 по 1991 г.). Исследователя заверили, что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько миллионов рублей. Как и следовало ожидать, деньги и материалы – пропали.

В своей последней публикации Геннадий Павлович писал: «Сообщаю следующие данные: в 1977 году Зденек-Рейдан, президент Международной ассоциации по психотронике опубликовал в Японии мою статью сенсационного характера «Фотографирование зрительных галлюцинаций» (Материалы 3-го Международного конгресса по психотронике, 1977, т. 2, с. 487—497, Токио) на русском языке! И мои исследования в Японии были засекречены».

Крохалев развил кипучую деятельность: писал книги, давал интервью, собирался подать заявку на новое открытие, которое, по его словам, должно было принести ему Нобелевскую премию, но что это было за открытие для нас останется загадкой.

В последнем интервью Геннадий Крохалев сказал: «Всем следует знать, что каждое слово, произнесённое с ясным осознанием его значения, с глубокой концентрированностью, мобилизует… Образное мышление, дружное обращение людей к Мировому Разуму могло бы остановить любую войну». В апреле 1998 года Крохалев, загадочно для всех, покончил жизнь самоубийством.

Краткое изложение статьи ресурса pikabu.

P.S. «Слипер» – это человек, способный проникать в память другого человека, даже умершего. Он принял сообщение от Крохалева: «Пришли трое. Сначала забрали мою жизненную энергию. Потом сделали так, чтобы было похоже, будто я сам себя порешил».

P.P.S. Призраки, демоны, потусторонний мир – всё это паранормальные явления, о природе которых человечеству мало что известно. У нас отсутствуют знания о душе, как происходит её переход из одного мира в другой. Сегодня официальная наука утверждает, что домовые, полтергейст, привидения, призраки, бесы и тому подобное –это выдумки больных людей.

Согласно утверждению исследователей паранормальных явлений, кошки обладают свойством путешествовать между мирами, причём оставаясь живыми.

Технологии расчеловечивания

1. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТРОИТСЯ ПО СХЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНФАНТИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Другими словами – искусственно затягивается процесс наступления социальной зрелости. Делается это для того, чтобы утилизировать энергию молодых людей в период её наибольшей активности (от 15 до 25 лет).

Основную массу революционеров составляла именно данная категория населения.

К 20 годам, человек здоров, умён, горяч, принципиален и безкомпромиссен. Пусть утилизирует энергию, например, в безпорядочных половых связях, алкоголе, наркотиках или в уличном криминале.

2. ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ПО ОБЩИМ СТАНДАРТАМ.

Это делается для того, чтобы отнять мужественность у мужчин и привить им женские качества.

3. ПРИВИВАНИЕ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА.

Эгоист – это одиночка. Вспомним Маяковского: «…единица – вздор, единица – ноль, один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный…». Или «разделяй и властвуй».

4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «УСПЕШНОГО» ЧЕЛОВЕКА.

«Успешный» человек – это идеальный раб системы. Галстук, пиджак, головокружительная карьера, отличный дом, дорогой авто, отдых за границей, ирландский виски.

Человек будет делать всё, чтобы сохранять стабильность системы, он будет терпеть любые унижения на пути по карьерной лестнице. Он спрячет все свои детские мечты так глубоко внутрь, себя, что забудет сам себя, превратившись в человекоподобное существо, в выродка.

Имеются и другие образы «успешных» людей. Например, «крутой» здоровенный дядька с кружкой пива в баре, или «стерва», меняющая мужиков, как перчатки, или феминизированная мадам, или гангстер. В общем, на любой вкус и цвет. Выбирай, что хочешь.

Исчез только образ защитника, воина, матери, поэта, учёного и т.д.

5. СЕКС И НАСИЛИЕ ВМЕСТО ДОБЛЕСТИ И ЛЮБВИ.

Половые инстинкты, являются одними из самых сильных. Они составляют нашу тёмную, животную часть личности, безсознательное низшего порядка. Соответственно, через тему «секса» можно определённым образом воздействовать на человека. Через средства СМИ, рекламные технологии, пропаганду в научной и художественной литературе, компьютерные игры стимулируются эти инстинкты.

Фридрих Ницше сказал: «Человек – это канат, закреплённый между зверем и сверхчеловеком – канат над пропастью». Это составные части нас, только у одних «сверхчеловек» доминирует над «зверем», а у других наоборот.

С психологической точки зрения, «сверхчеловек» связан с высшей формой нашего безсознательного, области, выступающей источником творческого, научного, поэтического вдохновения, источником героических поступков. А область низшего безсознательного связана со зверем, с инстинктами, с насилием, страхом.

Хозяева мира боятся развития у своих рабов высшей формы безсознательного, потому что это божественная часть нашей личности. Её сложно контролировать и предсказать. Они решили, что монстр животного насилия, связанный с инстинктом размножения, с сексом, гораздо менее опасен для системы, чем источник творческого вдохновения.

6. КОНСЬЮМЕРИЗМ В ЕГО НЕГАТИВНОМ ЗНАЧЕНИИ.

Потребление обусловлено естественной потребностью личности в обладании тем или иным предметом. Например, у вас порвалась/износилась куртка, вы идёте и покупаете новую. Если вы покупаете куртку, потому что она брендовая/модного цвета/фактуры или просто потому что вам хочется выделится перед окружающими – это потребительство.

Потребительство – это двигатель экономической модели власть имущих. Оно постоянно подстёгивает спрос, который в свою очередь стимулирует рост производства. Электорат подталкивает к оформлению новых кредитов, без которых существующая денежно-финансовая система рухнет.

Во-вторых, потребительство – это великолепный антидепрессант, снижающий социальный накал в обществе, а главное, определяющий для населения спектр дозволенных целей.

В-третьих, на него, как и на любой «антидепрессант» подсаживаются, а значит, оно делает людей зависимыми, слабыми и легко управляемыми.

В-четвертых, оно способствует блокировке высшего безсознательного.

7. ТАБУ НА БЛАГОРОДСТВО

Благородство опасно для власть имущих. Оно формирует у людей трудно предсказуемое и плохо контролируемое поведение. Власть предпочитает, когда людьми движет жажда наживы, похоть, зависимость, порок.

8. РАЗРУШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

Разрушение семейных ценностей, способствует уничтожению национальных культур, разделению общества, стимулированию эгоизма и скотского поведения.

Цель перечисленных методов – убить Вашу Душу. Поскольку именно она знает, о вашем истинном предназначении.

Краткое изложение статьи Андрея Романова «ВОСЕМЬ ТЕХНОЛОГИЙ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ!»

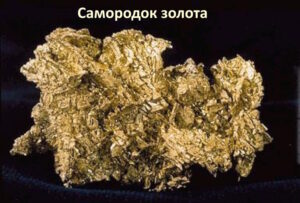

Золото

Какие загадки могут быть у золота? Чистое золото – мягкий металл, вроде бы – жёлтого цвета. Однако человеческий глаз видит электромагнитное излучение с длиной волны около 600 нм как жёлтый свет. Согласно спектра отражения золота, оно лишь кажется жёлтым. Золото поглощает синий свет больше, чем другие видимые длины волн света. В отражённом свете, который определяет то, что мы видим, меньше представлена синяя часть оптического спектра.

Красноватый оттенок изделиям из золота, например, монетам, придают примеси других металлов, в частности, меди. В тонких плёнках золото просвечивает зелёным. Синее и голубое золото известно ещё с древности. Однако точные данные о его химическом составе – отсутствуют.

Золото обладает высокой теплопроводностью, низким электрическим сопротивлением. Это тяжёлый металл, его плотность – 19,32 г/см³.

Среди металлов по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия, платины, рения, нептуния и плутония. Сопоставимую с золотом плотность имеет вольфрам (вспомним статьи о замене Штатами золота на вольфрам).

Золото – очень мягкий и пластичный металл. Оно может быть проковано в листки толщиной до ~0,1 мкм (100 нм) (сусальное золото). При такой толщине золото полупрозрачно и в отражённом свете имеет жёлтый цвет, в проходящем – окрашено в дополнительный к жёлтому синевато-зеленоватый.

В апреле 2019 года группа российских учёных-физиков впервые в мире получили золотую плёнку толщиной менее 4 нм. Исследования новой формы золота показали, что оно сохраняет свойства металла даже при такой сверхмалой толщине.

Температура плавления золота 1064,18 °C, кипит при 2856 °C. Плотность жидкого золота меньше, чем твёрдого. Жидкое золото – летучее, оно активно испаряется задолго до температуры кипения.

Золото усиливает бактерицидное действие серебра, оно оказывает антимикробное, а также противовирусное действие. Ионы золота участвуют в нормализации иммунных процессов в организме. Их малое количество в организме может привести к появлению таких заболеваний, как: полиартрит, деформирующий артрит, гипертония, заболевания печени.

Ранее предполагалось, что золото образовывалось в сверхновых звёздах. Теперь предполагается, что золото и другие элементы тяжелее железа образовались в результате разрушения нейтронных звёзд. По этой теории, в результате взрыва нейтронной звезды, содержащая металлы пыль выбрасывается в космическое пространство. В нём оно впоследствии конденсируется, так произошло в Солнечной системе и на Земле.

Поскольку сразу после своего возникновения Земля была в расплавленном состоянии, почти всё золото в настоящее время на Земле находится в ядре. Большинство золота, которое сегодня присутствует в земной коре и мантии, было доставлено на Землю астероидами во время поздней бомбардировки.

Однако учёные предупреждают, что отсутствуют доказательства, что происходят такие процессы и образуются такие элементы. Это теория без доказательств. Тоже самое относится и к теории о сверхновых звёздах.

В самородном виде находится около 99% всего золота, заключённого в недрах планеты. Однако из-за его сверхъестественной делимости подавляющая масса этого благородного металла встречается в земной коре в рассеянном виде. Больше всего золота – до 10 млрд. тонн содержит мировой океан. Возможно оно образуется бактериями?

Отдельные микроорганизмы, например, Cupriavidus metallidurans, способны осаждать металлическое золото из растворов его солей. Другие – обладают способностью растворять металлическое золото, выделяя в окружающую среду соединения с сильной окислительной активностью. Они способны окислять и растворять золото. Учёные считают, что цикл растворения и осаждения золота при участии микроорганизмов формируют вторичные месторождения золота.

Такое самородное золото, под электронным микроскопом оказывается имеющим бактериоформную структуру. Растворение золота микроорганизмами делает его биодоступным для других живых организмов, от почвенных безпозвоночных, растений, и, по восходящей пищевой цепочке, других животных, птиц и человека.

Для отдельных микроорганизмов ионы золота имеют важную биологическую роль. Они участвуют в окислении метана, вместо железа. Выдвинуто предположение, что нахождение многих видов метанотрофных и метилотрофных бактерий в месторождениях золота имеет большое значение. Возможно, что многие бактерии могут использовать золото в своём метаболизме.

21 июня 2016 года группа учёных во главе с В. Карабановым, заявила об открытии биологического превращения одних химических элементов в другие. До сих пор это превращение удавалось только в очень ограниченных количествах на мощных ускорителях, что весьма сложно и дорого. При помощи этой технологии можно получить любые изотопы.

Возможно превращение ядерных отходов от атомных электростанций в безвредные вещества. Повышение эффективности атомных электростанций в десять раз. Создание портативных источников энергии. Их размеры – с батарейку от фонарика, но по мощности они равны промышленным турбинам.

Имеются и другие перспективы биологической трансмутации.

По словам участников группы, трансмутацию (превращение) можно провести в биореакторе, грубо говоря, в пробирке, наполненной урановой или ториевой рудой, а также культурой бактерий рода Thiobacillus на специальной питательной среде.

В результате жизнедеятельности бактерий, ими синтезируются нужные изотопы тяжёлых элементов. Имеется возможность синтезировать, вместо граммов – тонны самых дефицитных и дорогих изотопов, включая молибден-99. Объем мирового рынка только медицинских изотопов уже составляет порядка 8 миллиардов долларов, и спрос на них стабильно растёт примерно на 5% в год.

Теория биологической трансмутации имеет более чем двухвековую историю. В 20-ом веке она активно развивалась выдающимся французским учёным Луи Кервраном. Наиболее подробный исторический обзор теории биотрансмутации подготовил Жан-Поль Бибериан в 2012 году. По его мнению, первооткрывателями трансмутации в биологических объектах были французский химик 18 века Воклен, немецкий фармацевт 19-века Альбрехт фон Герзеле. Последний провёл более 500 экспериментов. Труды фон Герзеле так возмутили научную общественность (мафию) того времени, что его книги убрали из всех библиотек, и лишь в 1930-х в Берлине доктором Рудольфом Хаушка они были «найдены» и «переоткрыты».

Мировой энергетический рынок давно поделен транснациональными корпорациями. Его объём оценивается в 9 триллионов долларов. Эти корпорации пойдут на всё, чтобы помешать выходу на рынок альтернативной энергии. Корпорации купят права на открытие и спрячут подальше. Так было уже со многими открытиями.

P.S. Трансваальская война – это колониальная война Британии против Трансвааля на территории современной ЮАР. В 1886 году в Трансваале нашли богатейшие в мире золотоносные месторождения. Война началась после того, как Республика Трансвааль стала продавать золото, минуя англичан и их монополию на продажу. Цены упали в 10 раз. Англия навела порядок. Как всегда, Англия защищала права своих граждан и победила.

Электричество без проводов

Во время грозы на резко выраженных острых поверхностях, к примеру, концах мачт кораблей, появляется загадочное сияние, которое называют огнями святого Эльма. Эта загадка природы известна ещё с давних времён. Моряки считали, что сумасшедшие звезды спускаются с неба и катаются на мачтах их кораблей. Римский философ Луций Сенека писал, что во время грозы «звёзды как бы нисходят с неба и садятся на мачты кораблей».

Огни святого Эльма – это электрические разряды, которые возникают на объектах, имеющих острую вершину. Сам разряд «огонька» представляет собой пучок искр, разносящихся от острия вверх. Свечение напоминает вид короны. Если искр становится много, то они становятся похожи на пляшущие язычки пламени. Могут светится мачты, скалы, одинокие деревья, удочки, рога быков и даже человеческие волосы! У человека возникают мысли о чудесах.

Таинственное свечение возникает из-за очень высокой напряжённости электрического поля в атмосфере. Острые предметы можно условно считать электродами, вокруг которых напряжённость особенно высока. При достижении определённой напряжённости возникает свечение, заметное человеческому глазу. Чаще всего чрезмерно высокая напряжённость возникает перед и во время грозы, реже во время песчаных бурь, метелей и во время извержения вулканов.

Учёные считают, что огни Святого Эльма – это особая форма коронного разряда. В атмосфере Земли накапливается большое количество электрических частиц. При достижении критического уровня, происходит разряд. Чаще всего быстрый и громкий – это молния. Тихое, постепенное истечение зарядов – это коронный разряд.

Посмотрим на старинные канделябры. Похоже, что штырёк на канделябрах служил для другой цели, чем накалывание на него свечи. Возможно, вокруг церквей ионизировался воздух, а на этих штырьках загорались огни, которые мы называем огнями Святого Эльма?

Вспомним рассказы о балах при свечах. Маловероятно, что тогда в канделябры и шикарные люстры втыкали и зажигали свечи. Это какая же копоть и смрад должны были стоять в бальных залах! Вероятно, осуществлялось освещение при помощи огней Святого Эльма. Это соответствует красоте и изяществу потолочных люстр.

Вспомним рассказы о световых эффектах, которые устраивал Тесла с помощью своих генераторов. Возможно, он изобрёл свою технологию передачи электричества без проводов, или только усовершенствовал?

Краткое изложение статьи блогера eaquilla_livejournal_com