Архив рубрики «труд»

Взгляд на советскую экономику из 1965-го

Специалист по вопросам математической экономики, новосибирский учёный А.Г. Аганбегян прочёл в июне 1965 года лекции о состоянии советской экономики в те годы. Он приводит много данных, свидетельствующих о плачевных результатах семилетки.

За последние 6 лет темпы развития экономики СССР снизились примерно в 3 раза. Темпы по сельскому хозяйству – примерно в 10 раз (с 8% в год до 0,8%). За это время рост товарооборота снизился в 4 раза. За это же время очень снизился рост реальных доходов населения СССР. Они стали чрезвычайно низкими. Средний реальный доход на душу населения составил 40-45 рублей в месяц.

С 1958 года по ряду показателей абсолютный рост тоже снижается. За эти годы происходило постоянное снижение эффективных производственных накоплений. Всё время снижается прирост промышленной продукции. Усилился разрыв между возможностями технического прогресса и реализацией этих возможностей.

С 1958 года структура производства в СССР стала самой плохой и отсталой среди развитых стран. Планы по новой технике (довольно низкие) выполняются менее чем на 70%.

В СССР значительно хуже, чем в капиталистических странах, стали использоваться основные производственные фонды. Главная отрасль тяжёлой промышленности – станкостроение. Она имеет около 2 миллионов станков. Станочный парк СССР по количеству равен американскому, но работает только половина станков, остальные простаивают.

Половина леса, заготавливаемого в СССР, теряется. Из оставшейся половины делается в 3 раза меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в ФРГ, в 8 раз меньше, чем в Швеции.

В последние годы в СССР произошло огромное затоваривание. Скопилось товаров на сумму 3 миллиарда новых рублей. Это больше, чем в кризисный год на Западе.

Во время кризиса на Западе, с одной стороны – огромное количество товаров, на которые отсутствуют покупатели. С другой стороны – отсутствие денег у покупателей. В СССР – с одной стороны, затоваривание, с другой – постоянный рост количества денег у населения. Попытки остановить этот процесс путём многократного повышения цен – оказались безполезными. Рост цен в СССР носит инфляционный характер.

В настоящее время очень остро стоит вопрос о занятости населения (на Западе – безработица). В предстоящие 5 лет в СССР появится армия трудоспособной молодёжи в 10 млн. человек, которую нужно трудоустроить.

В последние 2 года наблюдается значительный рост отсутствия занятости в стране. Это особенно относится к средним и маленьким городам В среднем, в таких городах 20-30% трудоспособного населения – безработные. В крупных городах этот процесс охватил, примерно, 8% населения.

Плохо обстоит дело с повышением народного благосостояния. Здесь очень сильное отставание относительно контрольных цифр. Практически в последние годы произошло понижение уровня жизни. Таким образом, по этому разделу установки семилетнего плана тоже провалены.

Ранее такое в истории СССР – отсутствовало. Такое состояние экономики – это тенденция, возможно намного хуже (вредительство). Мы можем, примерно, сказать, когда начался резкий спад (1958 год). Однако загадка, когда эта тенденция закончится и чем!

Имеются видимые причины такого состояния экономики СССР. Мы значительную часть средств отпускаем на оборону. Нам очень трудно тягаться с США. Расходы на оборону у нас примерно равны, но потенциал СССР экономически слабее американского в 2 раза. Из примерно 100 млн. работающих в СССР, 30-40 млн. заняты в оборонной промышленности.

В последнее время в СССР нарушился эквивалентный обмен с другими странами. Мы торгуем, в основном, сырьём, так как многие страны (в том числе и социалистические) стали отказываться покупать у нас готовую продукцию из-за её низкого качества.

Ухудшилась организация добывающей промышленности. В ней имеется отставание в технике, технологии и т.д. Тонна добытого сырья нам стоит зачастую дороже той цены, за которую мы её продаём за границу. Мы должны руководствоваться общемировыми ценами.

Главные причины в нашем тяжёлом экономическом положении – внутренние. Их можно разделить на 2 группы.

1-я группа – ошибочное направление хозяйственного развития страны.

2-я группа – нарушение соответствия системы планирования, стимулирования и управления советской экономикой современным требованиям жизни.

Многие годы в СССР придерживались курса сверх-индустриализации. В последние годы потребность в этом отпала. В 6-й пятилетке был выбран курс на достижение вы¬сокого уровня новой техники и технологии. Должна развиваться специа¬лизация, кооперирование, внедряться комплексная механизация и авто¬матизация, рост произ¬водительности труда на основе его механизации и автоматизации.

Значительную часть прироста про¬мышленного производства предусматривалось обеспечить за счёт лучшего использования производственных мощностей, вместо их нового строительства.

Однако в семилетке продолжился прежний курс на сверх-индустриализацию. Всё это происходит при искусственном сдерживании других отраслей экономики, в ущерб им. В результате этого постоянно происходило нарушение баланса в стране.

Идёт разрушение сельского хозяйства. Колхозы дают ежегодно чистый доход, выражающийся в стоимостном отношении в 22 млрд. рублей. Из этой суммы государство забирает 11 млрд. При помощи налогов – 1 млрд. Посредством «ножниц цен» – 10 млрд. Оставшихся 11 млрд. явно мало, чтобы, заплатив за технику, выделив средства в неделимый фонд и т.п., оплатить труд колхозника.

Подсчёты показали, что при современном состоянии дела колхозник в среднем может заработать в колхозе в день – 1 руб. 50 коп. На своём приусадебном участке – 3 руб. 50 коп. Выгодно ли ему работать в колхозе? При теперешнем положении дела, если разрешить людям уходить из деревни, то они опустеют.

Полученные от колхозов деньги, государство в основном вкладывает в развитие отраслей тяжёлой промышленности. В этом сегодня отсутствует потребность. Например, мы получаем кокса больше, чем США, но при выплавке 1 тонны стали, мы расходуем его в 3 раза больше, чем в США.

На металлургические предприятия нужно подводить газ. Главное препятствие – безхозяйственность. Поэтому мы расширяем угольную промышленность, а она поглощает огромные средства. В СССР постоянно проваливаются планы строительства.

В нашей системе планирования появились ошибки. Возникло противоречие между интересами государства и предприятий. Предприятиям выгодно принять минимальный план, желательно меньше предыдущего.

Из статистики пропала информация, что делается в хозяйстве. Цифры, публикуемые ЦСУ – дутые. Таким образом, у нас и планирование и управление экономикой происходит при отсутствии настоящей информации о состоянии дела. Например, ЦСУ утверждало, что мы собрали урожай зерновых в 8 миллиардов пудов. Если бы это было так, то СССР продавал бы хлеб за рубеж, а ведь его покупают!

Краткое изложение беседы с работниками издательства «Мысль» доктора экономических наук, члена-корреспондента АН, директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук Абеля Аганбегяна.

P.S. После военного переворота в 1950-х годах, происходило планомерное уничтожение Советского Союза.

Госплан СССР

Большинство людей имеет слабое представление, что такое планирование жизни. Кто-то с большим трудом может планировать свой рабочий день. Вероятно, отсутствуют люди, планирующие свою жизнь на год.

Государственный плановый комитет Совета Министров СССР – орган государства, осуществлявший общее планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов.

Изначально Госплан СССР играл консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. С 1925 Госплан СССР начал формировать годовые планы развития народного хозяйства СССР, которые назывались «контрольные цифры».

Под руководством Госплана СССР были реализованы масштабные программы индустриализации СССР. В результате, СССР превратился из аграрной страны в ведущую индустриальную державу. При этом, обеспечивались жизненные потребности населения, снижалась себестоимость продукции и повышался жизненный уровень населения.

Великолепную работу Госплана СССР можно увидеть в том, как была заранее спланирована эвакуация и мобилизация промышленности СССР в годы Великой Отечественной войны. За июль-ноябрь 1941 года на восток страны было перебазировано более 1 500 промышленных предприятий и 7,5 миллионов человек. Это были рабочие, инженеры, техники и другие специалисты.

Эвакуация промышленных предприятий осуществлялась в восточные районы РСФСР, а также в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Нужно учесть, что все предприятия осуществляли свою деятельность до последнего момента. Они перемещались поэтапно на заранее подготовленные площадки и сразу начинали работу. Кроме того, в сторону фронта шёл такой же большой поток транспорта, обеспечивающий потребности фронта.

После войны началось расследование преступлений 5-й колонны. В Госплане СССР были выявлены случаи пропажи секретных документов и передачи их другим государствам.

Председатель Госплана Н. А. Вознесенский был снят со всех постов, арестован, и 1 октября 1950 года – расстрелян. Реабилитирован в 1954 году, после свершения 5-ой колонной военного переворота.

После 1965 года Госплан стал изображать деятельность. Из постановления ЦК и правительства: «…Пятилетние и годовые планы предприятий разрабатываются ими на основе устанавливаемых вышестоящей организацией контрольных цифр. Предприятия – изготовители, исходя из контрольных цифр, заблаговременно договариваются с предприятиями – потребителями или сбытовыми и торгующими организациями об объёме, ассортименте, качестве и сроках поставки продукции и формируют портфель заказов.

Вышестоящие хозяйственные органы рассматривают с участием предприятий их планы и составляют отраслевые планы. Утверждаемые показатели плана должны доводиться до предприятий не позже чем за 2 месяца до начала планируемого года…».

После этого в стране начался «плановый» бардак. Предприятия и министерства получили возможность влиять на планирование. Их руководители, чтобы обеспечить себе лёгкую жизнь без всякой ответственности, пишут такие планы, которые можно легко выполнить и перевыполнить.

Когда работал в объединении, выпускавшем траншейные экскаваторы, наблюдал интересную картину. Составлялся поквартальный и годовой план выпуска производства. В нём стояли «контрольные цифры» выше предыдущего года.

Предприятие «успешно» проваливало сначала план за первый квартал. Руководство с подарками ехало в Москву и привозило исправленный план. Согласно ему, мы перевыполнили план. В следующем квартале история повторялась. В результате, все получали квартальные и годовые премии. Продукции выпускалось меньше чем в предыдущие годы. Кроме того, её себестоимость всё время росла.

Задача 5-й колонны была в создании дефицита жизненно важных товаров. Это должно было создать у населения желание создания капиталистического строя в стране. Однако запас прочности советской системы планирования был огромный.

5-я колонна во времена перестройки стала её ломать. Товар поступал на торговые базы, потом на свалки. После открытия границ, качественные товары с баз стали составами вывозить на Запад.

P.S. Символично, что последнее здание Госплана СССР, когда он стал работать против интересов страны, заняла Государственная дума и продолжила начатое.

Советы от Альберто Дельгадо

Краткое изложение размышлений магистра космоэнергетики Альберто Дельгадо.

1. Страшно всем. Люди боятся, когда начинают, что-нибудь новое, выходят из привычного круга, рискуют. Им страшно за близких, за своё дело, свою жизнь и так далее. Страх будет всегда. Его могут уменьшить опыт, практика, признание, деньги, талант. Любому новому начинанию будет сопутствовать страх. Нужно идти вперёд, через страх.

2. Жизнь существует, если имеются перемены в ней. Стабильность иллюзорна. Мы постоянно меняемся внешне и внутреннее. Эти процессы постоянно продолжаются. Минимум изменений – мы стареем. Если человек – здравомыслящий, то он должен сам осуществлять своё изменение.

3. Изменения можно делать медленно, но без перерыва. Достаточно это делать регулярно. Самое главное – держать ритм. По чуть-чуть, но со стабильной последовательностью. А через какое-то время, со стороны, это будет выглядеть, как быстро, интенсивно, круто и очень мощно.

4. Нужно творить больше, чем потреблять. Нужно всё делать добровольно и с любовью. Это формула душевного здоровья. Это единственный способ получать удовольствие от потребления. Можно считать этот процесс – здоровым психическим метаболизмом.

5. Сегодня воплощается то, что ты думал и делал вчера, а завтра – это то, что ты делаешь и думаешь сегодня. Всё в твоих руках, ты сам творец своей судьбы.

6. В мире отсутствуют какие-нибудь гарантии. Это базовое правило мироздания. Все свои планы и решения нужно пропускать через него.

7. Интернет полон знаний, но их сложно найти среди информационного шума. Требуется концентрация внимания, способность удерживать внимание на задаче и сохранять интерес. Чем больше словесного мусора вокруг – тем сложнее это сделать. Постоянное нахождение в интернет-потоке может атрофировать способность к самоосознанию.

8. Страдания существуют. В основном, в них мы виновны сами.

9. Радость и удовольствие – это разные понятия. Вы можете

получить удовольствие от чего-то сладкого, фужера вина, сигареты, новых сапог, духов и так далее. Но всё это далеко от получения радости. Природа получения удовольствия – скоротечна. Она всегда связана с отсутствием в последующем удовлетворённости жизнью. Возникает скука, пресыщенность жизнью и желание новой порции. Человек может довольствоваться малым, но обязательно должен познать радость.

10. Радость – это состояние полного равновесного покоя ума, которое достигается при освобождении от автоматических реакций его на различные беды.

11. Быть счастливыми могут все, но для этого нужно очень постараться.

Счастливый человек – должен быть спокойным, уравновешенным, благостным, владеть дисциплиной ума. Его ум способен оставаться спокойным по всем многочисленным поводам, которые его окружают. Он реагирует на происшествия, пытаясь найти в них хорошее, например – заболел, но остался жив.

12. Фрукты – это в основном щелочная еда.

Если по-научному, свежие спелые фрукты и почти все овощи вызывают в организме щелочную реакцию и помогают нейтрализовать избыток кислоты в нём, а крахмал, сахар, мясопродукты, жиры, масла, молочная продукция, наоборот, организм закисляют.

13. «Моё тело само знает, что ему лучше» – одна из самых коварных ловушек ума. Тело хочет выпить, покурить, принять дозу наркотика, съесть шоколада и картошки-фри. Вы подчиняетесь уму и телу, а они – привычкам и хаотичным импульсам вожделения.

14. Питание влияет как на наше тело, так и на наше сознание. Подобно алкоголю, который заметно изменяет наше сознание, притупляя его, отдельные продукты несут схожий эффект. Он может быть менее выражен и зачастую плохо осознаваем. Еда может замедлять и расфокусировать голову, ослабляя контроль, силу осознанности и ясность восприятия. Слегка «затуманенное» состояние становится уровнем нормы, позволяя человеку забыть, что значит лёгкость и ясность на самом деле. Еда, дающая наибольшую «свободу» – это свежие овощи и фрукты, а также растительная пища и злаки, приготовленные простым способом с минимальным содержанием масла, приправ и соли.

15. Деньги – зло. Их нужно минимум, чтобы хватало на основные потребности. Тогда освободится энергия для других процессов.

16. Все мы больше одинаковые, чем разные. Значение личной уникальности сильно преувеличенно и мешает нам быстро решать свои проблемы. Все ответы и решения давно существуют, а зацикленность на собственной значительности мешает человеку преодолеть своё эго. Оно мешает без помех воспринимать окружающую нас реальность со всеми ответами и подсказками.

17. Зависимость лечится только 100%-м отказом. В вопросах психоэнергетических «крючков» отсутствуют полутона. Это правило действительно для зависимостей всех типов.

18. Отсутствует состояние внутренней 100%-й готовности к переменам. Мы всегда лишь частично готовы к поворотам и изменениям. У нас всегда найдутся веские «но» и поводы отложить до более благоприятной ситуации. Бесполезно ждать однозначного внутреннего согласия, нужно решаться, опираясь на то, что «пора», вместо ожидания готовности.

19. Жизнь – это книга. Её первые главы были написаны другими. Да и чаще всего – последующие. Мы состоим из убеждений и моделей окружающего нас мира. Это друзья, коллеги, родители, встречные люди, социальные сети. Мы автоматически впитываем взгляды, позиции, точки зрения. Суть нашей личности собирали другие люди. Всё это можно перекроить в какую угодно сторону.

20. Настраивайтесь на то, что результат получается, чаще всего, после какого-то количества попыток.

21. То, что тебе помогало на одном этапе, может оказаться тормозом для выхода на следующий. Чтобы иметь возможность к кардинальным переменам, нужно уметь отказываться от того, что тебе помогало в прошлом.

22. За зоной комфорта находится зона дискомфорта.

23. Без цели человек лишь существует, а должен жить. Чтобы жить нужно самому себе ставить цели.

24. Лень – это отсутствие интереса в жизни. Это приводит к потере энергии, отсутствию масштабного видения, потере перспектив.

25. Себя нужно создать, вместо попыток – найти. Ты всегда здесь и сейчас. А твой путь – это то, что у тебя под ногами в данную конкретную секунду. Он должен быть осознанным.

26. Алкоголь – зло. Чем его больше, тем это большое зло.

27. У каждого человека имеется огромный потенциал. Мы должны его реализовать. За каждый упущенный талант с нас спросится.

28. Банки должны платить тебе. Это единственно возможное финансовое здоровье. Если хочешь серьёзных перемен в жизни, то очень опасно покупать то, на что отсутствуют деньги (заем). Мы платим банку кроме денег, ещё и своей свободной энергией, которую можно потратить на своё совершенствование.

29. Две способности, которыми нужно овладеть как можно раньше: умение напрягаться и умение расслабляться. Любое движение требует напряжения сил в какой-то момент. Если идти на него без желания, по нужде – будет расходоваться во много раз больше энергии. Часть на само усилие, остальное – на психическое напряжение, на внутреннюю борьбу.

При способности напрягаться добровольно, видя в этом исключительно положительный аспект, количество потраченных сил сократится в разы. Будет получаться больше и легче.

Принимать реальность такой какая она есть, отпускать собственные ожидания, развязывая внутренние узлы и снимать телесное напряжение – это умение расслабляться. Алкоголь даёт видимость расслабления, происходит лишь временное забывание.

30. Каждый, встреченный на жизненном пути человек, всегда имеет большое значение. Если вы думаете, что это случайность, то вы ошибаетесь. Это всегда испытание.

31. Вся наша жизнь состоит из вопросов. Нужно научиться правильно на них отвечать, выбирая между «Да» и «Нет». Например, говорить да: познанию, любви и нет: своим слабостям, страхам и внутренней распущенности.

32. Человек-Творец отличается от простого человека тем, делает всё «на совесть», ставит дело выше себя, растворяя в процессе своё эго. Он делает это осознанно и с любовью.

Создатель завещал трудиться

Имеется множество загадочных фресок в церквях и монастырях. Часто они скрыты от посторонних глаз. Например, в Мирожском монастыре Пскова обнаружили фрески, которые были скрыты побелкой. Царская власть, борясь со старообрядцами, закрасила их. Вместо «богопротивных» фресок, которые порочили новую веру людей по христианству, завесила их иконами. Люди вообще любят бороться с ересью у других, особенно огнём и мечом, ликвидируя останки противника.

Одна из фресок, чудесным образом проявилась на одной из стен обители. Чем-то она похожа на Корнилия, что тут канонизирован в святые. Можно предположить, что это нарисовали сами местные монахи. Однако они делают вид, что она отсутствует. Возможно, она идейно ошибочная?

Но есть в проходах обители и ещё одна очень странная фреска. Она расположена так, что обычный люд пройдёт мимо. На ней изображён какой-то персонаж. Изображение – загадочное. Под крестом находится череп! А над крестом – знак шумеров, летающие крылья с головой святого. Стрелки от могилы идут в стороны, вместо того, чтобы на концы креста, как обычно рисуют.

Обратите внимание на надписи по ободу – это старорусская славяница! И ей, вероятно, тысячи лет. Судя по использованию знаков – это сильно отличается от церковнославянской вязи. Так что тут обошлось без канонических христиан, Кирилла с Мефодием.

Мы сможем прочесть эту надпись: «Придите ко мне вси» и «Труждающиеся». Это отличается от нуждающихся, ноющих, страдающих, страждущих и даже трудящихся. Вы когда-нибудь слышали это слово –Труждающиеся? Это значит – сами дело делающие и себя утруждающие этим, вместо того, чтобы заставлять работать всех вокруг. То есть трудом получающие желаемое! Такое слово могли употреблять тысячелетия назад. У верующих, желающих молится – отсутствует понятие об этом слове.

Читаем дальше: «Вобременении и Азъ упокою вы». И нарисованы символы и картинка. Внизу сданное по упокою тело – череп и кости, кои вернулись к «Господа Азъ» (Г — А). То есть вернули взятое на прокат тело обратно в землю, к первоистокам тела.

По сторонам крышечки «Г» и «Г» – это, вероятно, «Глаголи». Ведь в Глаголице именно Азъ Богъ Въди Глаголи сказано. Вероятно, это значит: «Дела и помыслы чисты были, пока мы в теле были» Ведь именно эти Глаголи нас и держат. Это грехи, которые мы насобирали на себя в жизни, они держат нас в этом подземелье.

Поперечная палочка креста повёрнута по-другому, чем требуется по канонам христианизации. И подписана каждая её сторона: «Азтралъ» и «Менталъ». Именно через них выходят две стрелки вверх и в сторону? С другой стороны, это ведь Мыслъте и Людiё? То есть палочка отсекает нас по уровню мышления и людского материального. Слева отсекает, мыслию Како, а справа – Твърдо. Твёрдые каки отсекаются мыслию людие, то есть материальностью людского мышления. Это мешает нам подниматься дальше.

Далее перекрестие. Сверху видим знакомые по каноническому Христу: IC и XC. Они желанны молящимся, которые потеряли остальные этапы в пути к просветлению, сочтя их пустыми. Кто-то может сказать, что это Христово сознание. Возможно, это Сознание, что владеет информацией? Так будет, если вы очистились и от како, и от твёрдых и другого.

Так что там мешает взлететь? Ага – «НН» или «NИ»: «Наши Иже» – это наши страхи, инстинкты, подсознательные и прочие ужасы. Они с нами остаются, хоть тело и «отдало концы». А справа виднеется «КА». Карма или «Како Азъ»? Каки Азътрала? Каки духовности? Всё, вы крылаты, святы, просветлены и прочее. А выше, снова «Глаголи». Слово важно и для просветлённых?

Перед нами изумительный образец фрески, доходчиво объясняющий смысл жизни. Но… хотим ли мы знать всю эту ересь? Вряд ли. Нам бы сразу просветлеть. А то нарисуют всяких преград, нормальному просветлённому сложно пройти вверх.

Краткое изложение статьи «Забавные места Пскова 3» блогера Дмитрий Ан.

Homo sapiens – это звучит гордо

Информация открывается сама, человеку остаётся только благодарить загадочные силы, и успевать ею делиться с другими.

Попробуем понять, что на Латыни означает – Homo. К словарям доверие – отсутствует, так как часто первоначальный смысл слов бывает искажён. Однако, игнорировать их полностью – будет ошибкой.

Для начала посмотрим, как звучит слово «человек» на латыни: homo; vir; mortalis; merx. Оказывается, на Латыни было много слов, которые могли бы теоретически использоваться для обозначения человека. Vir – созвучно с Литовским vyras (мужчина, человек), mortalis – прослеживается смертный (у римлян были безсмертные?).

Но самое интересное значение слова HOMO. Этимологию Латинского «Homo» возводят к Прото-Индо-Европейскому «Землянин», давая также альтернативную форму слова – «Hemo» (Гемо). Странно, с какой это стати Римляне кого-то называют «Землянин». На Греческом «Гемо» – это кровь.

В том же отрывке по этимологии слова «Homo» утверждают, что от него произошло слово «Humus», всем известный гумус. Гумус – это что-то земное и питательное, что требуется высшим. «Гумус» (земля, почва) — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, которое требуется высшим растениям».

Мы все знаем выражение «Homo Sapiens» и нас относят именно к этому виду живых существ. Посмотрим, что же такое Sapiens? -ens в Латыни – это суффикс причастия настоящего времени. Посмотрим значение слова.

Sapio имеет два прямых значения:

1. вкус (taste of, smack of, have a flavour of).

2. хороший вкус в смысле умения различать (have good taste or discernment)

3. в ПЕРЕНОСНОМ, фигуральном смысле – это мудрый (wise or sensible, discern).

Получается, что Sapiens – это вкусный, питательный? В форме причастия – питающий?! Питающий гумус-землянин, еда для каких-то высших, безсмертных?

Возможно, это игры воображения и ошибки лингвистов. Посмотрим, что говорит об этом Римское право – основной закон планеты.

Как и со всеми самыми авторитетными историческими документами – первоисточники утрачены. Первоисточниками называют законы XII таблиц, соханившиеся только в отрывках. Их содержание реконструируется на основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в сочинениях римских писателей и юристов.

Писателей отметаем сразу, как отмели и лингвистов, а вот тексты Римских юристов, так называемые «Формулы Римского права», рассмотрим подробнее. В сети имеются разные источники. Рассмотрим учебник Римского права (А. В. Зайков Римское частное право в систематическом изложении).

Особого внимания заслуживает Приложение 3: «Образцы важнейших формул с параллельным русским переводом».

Например, формула №14. Публицианов иск.

«Если бы Авл Агерий, купив раба Стиха, о чём идет речь, и он передан ему, провладел им год и в таком случае раб этот должен был бы принадлежать ему по Квиритскому праву, и если эта вещь по твоему решению не возвращается Авлу Агерию, сколько эта вещь будет стоить, такую сумму присуди, судья, Нумерию Негидию в пользу Авла Агерия, если не окажется, освободи».

В формулах 14, 19, 21, 25 – в Латинском тексте используется «homo» (или его падежные формы), а в Русском переводе – «раб». В формуле 9 тот же Стих назван «servum» и переведено как «раб», что говорит о рабе, которого отдали в услужение (то есть – в сервис, от латинского servum) другому хозяину. В других учебниках, у разных Латинских авторов, слово «homo» повторяется многократно. Следовательно, слово «homo» применяется для обозначения раба или рабыни.

«Esse homo» – знаменитая фраза Понтия Пилата, который вывел Христа после Римского суда и объявил свой вердикт. Пилат судил его по Римскому праву. Он должен был понять, под какой раздел Римского права попадает Христос, так как от этого зависело, будет ли он осужден или отсутствует возможность судить. Римских граждан, обладавших полнотой прав – запрещалось наказывать. Этим воспрользовался апостол Павел (бывший до крещения иудей Савл), который имел статус гражданина.

Судья объявляет, что рассмотрел дело и определил статус Христа – он «раб». Это решение привело в ярость толпу. В свете этого, фраза «human rights» (гумманизм) – звучит «права раба», а «homo sapiens» — «раб питательный»

Краткое изложение статьи блогера rodom-iz-tiflis «Римское право и раб питательный».

Урок в стиле стенд-ап

На почту приходит письмо. Ученическое представительство сообщает, что

в понедельник пройдёт Голубой Огонёк – вечер пародий. Просят принять участие. Виды пародий: танец, песня, сценка, юмореска (в стиле стенд-ап). Продолжительность до 5 минут.

Желание поучаствовать – имеется. Нужно выбрать вид выступления. Танцами мне сложно кого-нибудь удивить. Песня – вспоминаю уроки пения в школе. Учительница ставила мне пятёрку, и просила только делать вид, что я пою. Осталось – юмореска и сценка, вроде, одно похоже на другое.

Решил посмотреть, что это такое. Открываю интернет и читаю: юмореска в стиле стенд-ап – это сольное выступление и общение со зрителем, должны быть шутки, выступающего называют стендапером. Вроде, всё это у меня на уроках присутствует.

Я каждый урок выступаю перед учениками и общаюсь с ними. Пытаюсь вести диалог, но чаще получается монолог. После отдельных уроков, я себя чувствую так, как будто провёл два часа на концерте Задорнова. Ученики обращались ко мне Юрий Анатольевич, учитель, teacher, õpetaja, Sensei, после выступления на Голубом Огоньке, возможно, будут называть – стендапер.

Приятно, когда ученики говорят, что на уроке им интересно. Однако, ученики добавляют, что у меня на уроках весело. Даже те, кому ставлю двойки, пишу замечания, считают, что весело. Попробовал вспомнить истории, где, возможно, было весело.

Пошутил

Урок труда, подходит ученик 9 – го класса и спрашивает: «Линейкой нужно измерять от единицы?»

Я ему отвечаю: «У тебя плохой учитель».

Он удивляется: «Почему?»

Отвечаю: «Учитель пять лет учил тебя пользоваться линейкой, а ты сомневаешься».

Ученик говорит: «Да нет, я знаю».

Спрашиваю: «Значит, ты просто пошутил?»

Ученик отвечает: «Да, вроде того, прикалываюсь».

Тогда заявляю: «А я тебе уже двойку поставил».

Раздаётся вопль: «За что?»

Отвечаю: «Это я тоже прикалываюсь».

Шутить нужно осторожно

Ещё один случай из практики учителя. Выдаю каждому ученику 4 заготовки по 310 мм. Из каждой нужно нарезать детали по 150 мм, всего нужно 8 штук. Вроде всем понятно, что из каждой получится 2 детали.

Один из учеников спрашивает: «Сколько деталей получится из одной заготовки?»

Решил пошутить и сказал: «Из каждой заготовки должны получиться две, но возможно, у тебя получится больше».

Через некоторое время подходит этот ученик и с гордостью говорит: «А у меня получилось больше!» Он протягивает коробку, в которой находится 80 штук по 15 мм.

Спрашиваю: «Что это такое?»

В ответ: «150 мм – это же полтора … см …, ой – 15 см».

Все, кто был рядом смеялись навзрыд.

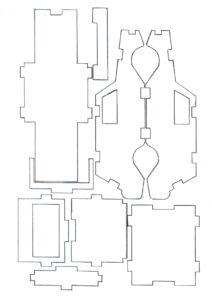

Как понять математику

На уроке изготавливаем кормушку для птиц. Можно дать заготовку, из которой легко изготовить нужные детали. Решаю усложнить задание и предлагаю ученикам 7 класса решить задачу.

На заготовке длиной 610 мм нужно разметить 4 детали длиной 160 мм.

Один конец каждой детали отпилен под углом 45 градусов. Добавляю, что перед вами класс сумел решить эту задачу.

Все считают 160 х 4 = 640 и говорят, что заготовка короткая, нужно ещё материал.

Начинаю задавать наводящие вопросы: «Какие вы знаете свойства катетов у прямоугольного треугольника, у которого два угла по 45 градусов?»

Кто-то вспоминает, что они равны. В конце концов коллективно выполняем чертёж разметки.

Один ученик, увидев чертёж, воскликнул: «Так вот для чего нужен в жизни прямоугольный треугольник с углами 45 градусов!»

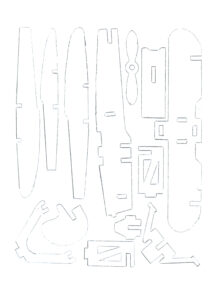

Знакомимся с линейкой

Ученик восьмого класса выполнял творческую работу «скворечник».

На первом уроке размечал по чертежу детали своей линейкой, на которой первое число – ноль. Разметил все детали, кроме одной. Я проверил и разрешил выпилить их.

В следующий раз он взял линейку, на которой первое число – единица, самостоятельно разметил последнюю деталь и выпилил. Стал собирать скворечник. Последняя деталь оказалась короче и уже, чем на чертеже.

Стали разбираться, в чём причина. Ученик утверждает, что ошибка в чертеже. Берёт линейку и прикладывает к краю заготовки единицей, и говорит: «Вот сто миллиметров, как на чертеже».

Спрашиваю его: «Почему ты стал измерять от единицы, возможно, нужно от двойки?» Тогда до него «дошло».

Можно сказать, что у меня есть общение со зрителями уроках. Вероятно, и юмор на уроках присутствует. Теперь мне стало понятно, что я уже более 30 лет веду уроки стиле «стенд-ап».

Как я стал Sensei-ем

Много лет назад, кроме меня, уроки труда вёл, по совместительству, ещё один учитель. Однажды, класс, который он вёл, передали мне. Провожу несколько уроков. Детям нравится трудиться, им интересно. Обращаются ко мне по имени отчеству, или, у кого память похуже – учитель.

Прошёл месяц. На очередном уроке, ко мне начинают, как сговорились, все ученики обращаться «Sensei». Первая мысль: «Обзываются». Затем: «У меня на уроках плохо с дисциплиной. Нужно, что-то делать».

Решил, что дома обдумаю и потом что-нибудь буду предпринимать. Дома, читаю в интернете, кто такой Sensei: «В Японии вежливое обращение к учителю, которого считают наиболее мудрым человеком. Человек почитается на уровне отца или выше».

Ещё раз убедился в правильности пословицы «утро вечера мудренее». На уроке спрашиваю учеников: «За что вы меня удостоили такой чести, назвав Sensei-ем?» На что они мне отвечают: «У вас на уроках интересно, разнообразные задания, занимаемся на компьютерах, играем и мастерим руками».

Спрашиваю: «А почему только через месяц стали так называть?» Ответ поверг меня в шок: «Мы думали, что у вас будет также, как у нашего прошлого учителя. Мы два года из полена, при помощи наждачной бумаги, пытались сделать Буратино».

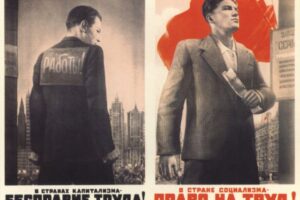

Капитализм – это рабство

Человек, который работает – является рабом, тот, кто трудится – свободный.

Человеку нужна свобода для того, чтобы он имел возможность заниматься тем, что его интересует и развиваться физически и духовно. Когда у человека отсутствует свобода, он заключён в определённые рамки, за пределы которых у него отсутствует возможность выбраться.

Посмотрим, как с этим обстоят дела в современном мире. Большинство людей считает, что при капитализме существует свобода, например, каждый человек может стать успешным работодателем. Каждый человек может завести своё производство, нанять рабочих и заняться выпуском продукции.

Большинство сторонников капитализма – защитников частной собственности на средства производства, думают, что рабовладельцы «вдруг» решили создать свободное общество, в котором каждый мог бы стать равным им, или превзойти их. Однако, нужно учитывать, что в системе, где в обязательном порядке присутствует безработица, то есть всегда есть свободные рабочие руки, количество работодателей менее пяти процентов и постоянно уменьшается.

Например, в США и Великобритании количество работодателей составляет 2,2%. В целом по Еврозоне – 4,6 %. Ещё процентов шесть-семь «свободных предпринимателей», а всё остальное население – наёмные рабочие. То есть 90% населения в капиталистическом мире, платя налоги, отчисляя часть своей зарплаты на будущую пенсию, оплачивая из своего кармана услуги врачей и учителей, покупая по коммерческим ценам жильё и энергию, ещё и через свой труд оплачивают безбедную жизнь маленькой прослойке работодателей.

Кроме того, квалифицированная рабочая сила требует высокую оплату труда, а мало квалифицированная – будет, вероятнее всего, приносить убытки из-за отсутствия навыков и желания работать.

Однако многих людей устраивает такое состояние вещей. Притча, объясняющая, как возникло это положение.

Рабы шли медленно друг за другом, каждый нёс камень. Путь, от каменоломни до места строительства, охраняли стражники. Рабы, в качестве вознаграждения получали еду, поэтому они работали медленно, в воздухе витала агрессия и бунт.

На десяток рабов полагался один вооружённый воин-стражник. Стража ленится и погоняет их плетьми, только из опасения попасть в их ряды. То есть это тоже рабы, но в другом статусе.

За ними наблюдал Демон Кратий – один из верховных жрецов. Эта картина вызывала у него тревогу. Он подумал, что нужно что-то менять, чтобы заставить рабов лучше работать и укрепить свою власть. Он понимал, что физическое насилие имеет малый эффект, требовалось какое-то психологическое воздействие, как на каждого человека, так и на целые народы.

Кратий подумал, что нужно трансформировать людскую мысль, внушить каждому, что рабство есть высшее благо. Нужно запустить программу, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях. Она должна изменить восприятие действительности.

В один, печальный для рабов день, Демон Кратий понял, как сделать, чтобы почти все люди превратились в рабов. Он провозгласил: «С рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, свободный человек будет получать одну монету. Монеты можно обменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. Отныне вы – свободные люди».

Указ был оглашён рабам на закате. Они страшно обрадовались, многие провели ночь без сна, обдумывая новую счастливую жизнь. Утром следующего дня тысячи людей, бывших рабов, наперегонки тащили камни.

Обливаясь потом, те, кто посильней, несли по два камня. Другие, у которых было по одному, быстро шли или бежали, поднимая пыль. К ним присоединились многие охранники и тоже тащили камни. Люди, посчитавшие себя свободными – ведь с них сняли кандалы, стремились получить, как можно больше вожделенных монет, чтобы построить свою счастливую жизнь.

Демон Кратий с удовлетворением наблюдал за колоссальными изменениями.

Часть рабов объединилась в маленькие группы, соорудили тележки и, доверху нагрузив камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки. Демон Кратий с удовлетворением думал про себя: «Они ещё много чего изобретут».

Со временем появились различные услуги, например, разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, экономя время на дорогу в барак для приёма пищи. Они расплачивались полученными монетами с разносчиками, подносившими её.

Вскоре появились у них лекари, которые прямо на ходу оказывали помощь пострадавшим, и тоже за монеты. Следом появились регулировщики движения, начальники, судьи.

Рабы считают себя свободными, а суть осталась прежней, они всё также таскают камни. Так они будут бежать, возможно, тысячелетия, в пыли, обливаясь потом, выполняя работу. Сегодня потомки первых рабов продолжают свой безсмысленный бег. В последствии люди это назовут демократией.

В капиталистическом мире заработная плата выплачивается за труд, а вся прибыль уходит на владельцев. Для того, чтобы система, основанная на таких принципах, могла работать, нужны люди, у которых отсутствуют в собственности средства производства, под которыми понимаются заводы и офисы, электростанции и нефтяные скважины, промышленное оборудование и сельскохозяйственные земли.

Эти люди должны продавать свою способность к труду. Таким образом, «священное право на частную собственность» одного капиталиста, под которым он подразумевает защиту своей собственности на средства производства, подразумевает «священную» обязанность отказа от такой собственности для сотни наёмных работников.

Краткое изложение статьи канала RUSLOVO Русский анализ книг.