Архив рубрики «техника»

Безтопливный двигатель

«Пройдёт ещё чуть-чуть времени и наши машины будут приводиться в движение силой, доступной в любой точке вселенной. Во всём пространстве есть энергия. Является ли эта энергия статической или кинетической? Если она статична, то наши надежды напрасны; если кинетическая — а это мы точно знаем, — то это всего лишь вопрос времени, когда людям удастся присоединить свои механизмы к самому механизму природы». Никола Тесла

28 февраля 1928 года, человек по имени Лестер Хендершот, благодаря заголовкам газет стал известен по всей стране. Они писали: «Величайшее изобретение века». «Хендершоту удалось получить энергию используя магнитное поле Земли». «Генератор Хендершота создаёт своё магнитное поле».

Из статьи «Explains Magnet In Fuelless Motor» в New York Times от 27 февраля 1928 года. Ранее говорилось, что Хендершот разработал безтопливный двигатель, но выяснилось, что – это генератор. Так утверждает майор Тамас Ланфиер, командующий аэродромом Селфридж Филд, который принимал участие в совместном эксперименте с Хендершотом и Барром Питом.

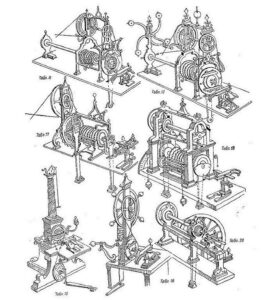

Майор Ланфиер впервые заинтересовался электрической машиной Хендершота за пару недель до этого. Сначала, как и многие, он посчитал, что изобретение никчёмное, но, когда увидел его, то поменял своё мнение. Ланфиер сказал: «Я увидел первую модель, которую собрал Хендершот на игрушечном самолётике. Она напоминала маленький электрический мотор, наподобие тех, что используют для швейных машинок. Прибор заставлял мотор двигаться, но и сжёг его».

Майор Ламфиер сказал журналистам, что затрудняется ответить, почему генератор работает именно таким образом, откуда берётся энергия, которая затем трансформируется в электричество. Он посоветовал обратится с вопросами к Хендершоту. Который ответил, что энергия берётся из магнитного поля Земли.

Во всём мире люди считают, что нужно сжигать топливо, чтобы произвести энергию. Нас убеждали в том, что надо покупать уголь, кокс, лес, керосин, бензин, дизельное топливо, пропан и все в том же духе, чтобы получить драгоценную энергию.

Мы знаем, что сжигание этих материалов действительно даёт энергию. Мы используем её для отопления, охлаждения, работы моторов и так далее. Однако выяснилось, что можно обойтись без сжигания топлива, чтобы получить энергию, необходимую для работы наших устройств.

Один из простейших и эффективных способов произвести энергию – использовать безтопливный генератор. Это устройство, которое получает энергию без проводов. Генератор можно назвать – самозарядным.

Его работу можно сравнить с работой солнечной батареи, которая производит энергию из солнечного света. Так и генератор вырабатывает энергию, используя возможности окружающей среды. Вообще, энергия переходит из одной формы в другую. Это легкодоступная энергия, которую следует научиться вырабатывать и использовать.

Преимущества безтопливного генератора:

У генератора отсутствует зависимость от топлива, энергии солнца, ветра.

Его использование сохраняет нашу среду обитания от шума и загрязнения.

Компоненты для производства устройства легко доступны, их можно свободно достать.

Генератор можно изготовить любой мощности, в зависимости от того, какую нагрузку мы хотим использовать.

Устройство обходится без технического обслуживания или ремонта.

Этот тип энергии называют «Холодным электричеством», потому что отсутствует нагрев тонких проводов, передающих значительную нагрузку. Предполагается, что эта энергия, течёт через эфир, который окружает провода и, в отличие от обычного электричества, она может проходить через диэлектрик.

Отсутствует вероятность поражения током (вспомним Теслу).

Генератор экономит много денег, которые бы пошли на покупку топлива.

Он очень безопасный в использовании, он может работать без остановки столько, сколько Вам потребуется.

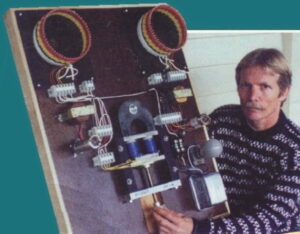

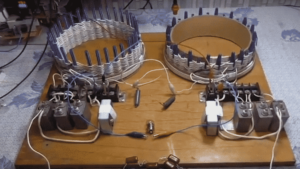

Хендершот объяснил, что его устройство отличается от «вечного двигателя». Источником энергии является возбуждение магнитного поля Земли и его вращение. Устройство Хендершота представляло из себя пару больших катушек, расположенных по образцу «плетёной корзины конденсаторов большой ёмкости, пара стандартных трансформаторов и постоянный магнит для регулятора. Направление витков катушек должно резонировать друг с другом.

Изобретение Хендершота было генератором, который вырабатывал электричество для питания двигателя. Впервые идея такого устройства пришла к нему во сне, когда ему было двадцать лет. На несколько лет он позабыл об идее и стал работать над ней тогда, когда ему потребовалось заменить сломанный мотор в игрушечном аэроплане ребёнка.

Первая рабочая модель была создана из деталей обычного радио и могла работать только при условии, если была ориентирована с севера на юг. После двух лет доработки, Хендершот смог сделать модель, которая работала, располагаясь в любом направлении.

Лестер Хендершот разработав и создав свой генератор, решил показать его специалистам. Чарлз Линдберг, осмотрев машину в действии, был весьма впечатлён ею. Вильям Майо, главный инженер компании Форд, и Вильям Стаут, изобретатель трёхмоторного аэроплана, популярного в 20 и 30-х годах, также исследовали устройство в действии и объявили его гениальным изобретением.

Модель, могла зажечь две 100-ватные лампы или питать маленькую швейную машинку. Пилоты и техники Selfridge Field оценили устройство как «величайшее изобретение века».

Отрывки из газетных статей того времени: «Безтопливный двигатель впечатлил экспертов». «Изобретение работает надёжно – это сконструировано по принципу радио». «Стаут, заявил, что он наблюдал «впечатляющую» демонстрацию безтопливного двигателя Хендершота в Питтсбурге двумя неделями ранее». «В демонстрации участвовала мини модель устройства, которое может в будущем поднять в небо самолёт». «Изобретатель рассказал, что устройство работает на основе электромагнетизма и вырабатывает силу прямо из поля Земли, трансформируя электрическое поле сразу в энергию внутри прибора, используя специальные устройства. Эта энергия может подаваться к двигателю пропеллера».

Стаут комментировал: «Демонстрация была очень впечатляющей. Испытания были надёжными. Я бы хотел посмотреть на большую модель, которая могла бы поднять в воздух самолёт».

Комментарий майора Ламфиера после испытаний был таким: «Всё это выглядит так мистически и поразительно, что смахивает на обман».

«Я был настроен крайне скептически, когда увидел первую модель», — продолжал он. «Но я помогал делать вторую модель и уверен, что здесь обман – отсутствует».

Безтопливный генератор работал по принципу компаса, модель нужно было строго сориентировать на север или юг, как и компас. Энергия отказывалась возникать, если устройство было ориентировано на запад или на восток.

Чтобы решить эту задачу, Хендершоту потребовалось два года. В конце концов, он принёс доработанный образец, который работал безупречно. Двигатель был установлен на маленьком аэроплане, и тот смог летать. Однако, из-за ошибок управления аэроплан разбился во время одного из экспериментов.

Много загадок связано со смертью Хендершот.

Следствие предполагает, что он был парализован разрядом электричества в 2000 ватт от машины, над которой работал (вспомним, что отсутствует вероятность поражения током). После несчастного случая у Хендершота парализованы руки, ноги и нёбо, поэтому отсутствовала возможность разговаривать. Вскоре после этого – он умер.

Следствие предполагает, что изобретатель покончил жизнь самоубийством, перестав дышать.

Ф.Д. Флеминг в 1950 году в своей статье для Fate Magazine предположил, что Хендершота могли «заказать», поскольку его изобретение ставило палки в колёса угольным и нефтяным магнатам.

Тесла – раскрывает тайны — 3

Люди думают, что мудрость в том, чтобы много знать. Жизни мало, чтобы всё узнать. Мудрость в том, чтобы уметь анализировать полученные знания.

Краткое изложение интервью, которое дал Никола Тесла 28.10.1942 года, за 2 месяца до смерти, Альфреду С. Хоулу.

Хоул: «Мистер Тесла, что заставило Вас просить встречи со мной?»

Тесла: «Как показала жизнь, вы один из тех журналистов, которому я могу доверять. К сожалению, я чувствую, что дни мои идут на убыль, жизненные силы угасают, но я должен сказать вам что-то важное. Рассказать о своём самом главном открытии, изобретении чудесной машины, которая, как живое существо, способна добывать энергию из окружающей среды.

12 дней назад я подал заявку на патент устройства, которое будет вырабатывать энергию из светоносного эфира – источника безконечного и постоянного. Я сомневаюсь, что заявка будет одобрена в скором времени. Я позвал вас сюда, так как чувствую, как силы покидают меня».

Хоул: «Мистер Тесла, мне кажется, вы преувеличиваете».

Тесла: «К сожалению, Вы ошибаетесь. Но я позвал вас, чтобы рассказать людям, через вас, о своём самом важном изобретении. На его разработку я потратил больше половины своей жизни и теперь, наконец-то, могу смело заявить – я добился ошеломительного успеха. Такого, что всё человечество может забыть о получении энергии какими-либо другими способами, нежели мой прибор.

Хоул: «Расскажите подробнее, что это за прибор?»

Тесла: «Научные объяснения и теории есть в моих работах и интервью. Каждый может прочитать это и понять. Я всегда считал, что электричество, как и эфир, подобно жидкости. Потому я просто покажу вам схему механического аналога, в котором роль эфира играет обыкновенная вода.

После того, как я сконструировал данный механизм, и он заработал, в точности подтверждая мои выводы, я понял, что это переворот в науке и жизни человечества. Теперь отпадает потребность сжигать миллионы тонн топлива, отравляя воздух. Достаточно будет запустить мой прибор, и вы сможете получить чистую энергию в любом месте земли, в любое время дня и ночи (кто же нам позволит это).

Хоул: «Мистер Тесла, это звучит как сказка. В последние годы вы были лишены собственной лаборатории, где могли бы проводить испытания. Как вам удалось, без этих условий, создать такой прибор?»

Тесла: «Вы совершенно правы. В последние 7 лет я был занят тем, что совместно с молодыми и многообещающими инженерами трудился на благо нашей страны над секретным проектом. Меня попросили создать такое поле, чтобы оно могло скрывать нашу технику от вражеских глаз и приборов, что помогло бы приблизить конец этой ужасной войне. Однако, если верны мои расчёты, то до завершения этой войны и без этого осталось максимум 3 года (расчёты оказались верными).

Хоул: «Что это за проект? Вы можете рассказать поподробнее?»

Тесла: «К сожалению, нет. Даже то, что я вам сказал – это секретная информация. Боюсь, что эксперимент может иметь ужасные последствия. (Вероятно, имеется в виду Филадельфийский эксперимент, якобы проведённый ВМC США 28 октября 1943 года, во время которого исчез, а затем мгновенно переместился в пространстве на несколько десятков километров эсминец «Элдридж», при этом пострадало много людей).

Хоул: «Давайте вернёмся к вашей поданной заявке».

Тесла: «Работая на правительство, я тайно пользовался лабораторией для проведения личных опытов и экспериментов. Именно там я впервые собрал и запустил своё главное изобретение.

Хоул: «Объясните в двух словах принцип его работы, мистер Тесла».

Тесла: «Трансформатор создаёт электростатическое поле очень высокого напряжения, что позволяет нагнетать эфир в верхнюю часть устройства, причём с малыми затратами энергии. Перетекая в нижнюю часть прибора, эфир совершает полезную работу наводя ЭДС в съемных катушках третьей ступени. Важная деталь – все катушки всех трёх ступеней должны быть настроены определённым образом и очень точно. В противном случае всё, что вы увидите – это всего лишь искрение в верхней части прибора.

Хоул: «Расскажите поподробнее, с каких именно ваших работ лучше начать молодым исследователям, которых интересуют ваши разработки?»

Тесла: «Это полный цикл лекций о токах высокой частоты, методах их получения и способах применения. Это лекция, посвящённая проблемам увеличения человеческой энергии. Моя работа о гравитации, как о силе давления мирового эфира. Этого должно хватить. В этих работах последовательно описаны мои изыскания и поиски решения. Там вы сможете найти все 3 отдельные части прибора, из которых и собирается установка для преобразования энергии окружающего нас постоянно эфира, в электроэнергию пригодную для наших нужд».

Хоул: «Я буду ждать момента, когда мир увидит ваше изобретение. Я уверен, что это перевернёт все с ног на голову. Есть что-то, что бы вы хотели сказать или поделиться с читателями?»

Тесла: «Рано или поздно мир поймёт и придёт к тому, к чему я пришел в своих исследованиях».

В интернете были публикации, в которых рассказывалось, как Тесла демонстрировал своё изобретение. В течение длительного времени, он передвигался на электромобиле без подзарядки его. В газетах появились статьи, обвиняющие его в связи с дьяволом. После этого он уничтожил источник питания электромобиля.

Также в интернете имеются публикации, в которых рассказывается, как сделать установку Теслы, показаны работающие образцы.

Возможно, ему удалось собрать такую установку. Может быть имеются опытные, а возможно, и рабочие образцы где-то в секретных лабораториях. Однако, маловероятно, что в ближайшие пару сотен лет человечество перейдёт на такие альтернативные источники энергии. Технический прогресс тормозят энергетические магнаты, в чьих руках находится львиная доля мировых активов природных и материальных ценностей. Они свою кормушку будут беречь.

Имеется версия, что ещё 300 лет назад человечество использовало безплатное электричество. Золочёные купола «церквей» собирали атмосферное электричество на специальное устройство, расположенное под куполом. Это устройство передавало его потребителям по воздуху. Этим объясняется большое количество «церквей». В каждом маленьком городке была «церковь» и электричество.

Возможно, одной из причин, по которой человечеству закрывается доступ к безплатному электричеству, это то, что безбедное и энергетически беззаботное существование приведёт к полной деградации людей, ведь все заботы сведутся до уровня удовлетворения своих желаний.

Тесла – раскрывает тайны — 1

Если, кто-то надеется, что Создатель даст ему мудрость, то он – ошибается. Однако Создатель всем даёт возможность стать мудрыми, нужно только суметь её использовать.

О знаменитом изобретателе и учёном Николе Тесла написано много статей. Возможно, что-то в них было ошибочным. В своих интервью Тесла приоткрывает завесу тайн мироздания и возможности получения вечной энергии из эфира.

Краткое изложение интервью, которое он дал в 1899 году, репортёру американского журнала «Бессмертие» Джону Смиту.

Д. Смит: «Кто вы, мистер Тесла? Вы получили славу человека, который участвовал в космических процессах.

Тесла: «Да, я сделал много очень важных открытий. Я хотел осветить всю Землю. Электричества вполне достаточно для того, чтобы создать второе Солнце. Однако, у человечества отсутствует готовность к величию и добру.

Д. Смит: «Что это значит?»

Тесла: «Я освещал Колорадо-Спрингс электричеством. Можно получать и другие энергии, например, позитивную ментальную энергию. Она содержатся в музыке или в стихах великих композиторов и поэтов. Вселенная, в том числе и Земля содержит энергии Радости, Мира и Любви.

Их выражения, например, цветок, который растёт из Земли, пища, которую мы получаем от неё, и всё, что даёт человеку счастье. Красота и запах роз могут использоваться как лекарство, а солнечные лучи – в качестве пищи. Я много лет искал, как эта энергия может влиять на людей. Жизнь имеет безконечное количество форм. В этом мире есть три величайшие загадки. Я пытаюсь найти на них ответ, но боюсь, что у меня слишком мало времени.

Д. Смит: «Что это за загадки?

Тесла: «Первое – еда. Какова имеется земная и космическая энергия, чтобы кормить голодных на Земле? Чем можно утолить жажду людей, чтобы они могли понять, что они Боги? Религии и философии учат, что человек может стать подобным Христу, Будде и Зороастру. Я пытаюсь доказать, что он может достичь уровня Бога.

Второе: как уничтожить силу зла и страдания, которые сопутствуют человеческой жизни? Они иногда происходят как эпидемия в глубинах космоса. В этом столетии болезнь распространилась с Земли по Вселенной.

Третье – гравитация. Она является ключом к возможности полёта. Я знаю, что можно научить людей летать на крыльях сознания, без помощи летательных аппаратов. Я пытаюсь пробудить энергию, содержащуюся в воздухе. Есть основные источники энергии. То, что считается вакуумом – это форма проявлением материи, которую сложно обнаружить. Пустота – отсутствует, всё пространство на этой планете, и во вселенной – заполнено эфиром».

Д. Смит: «Ваши поклонники жалуются, что вы нападаете на теорию относительности. Вы утверждаете, что материя вторична?»

Тесла: «Сначала была энергия, и лишь потом появилась материя. Она создаётся из первичной и вечной энергии, которую мы знаем, как Свет. Он существовал и из него появились звезды, планеты, человек, всё на Земле и во Вселенной. Материя – это выражение безконечных форм света, поскольку энергия гораздо старше материи».

Д. Смит: «Что это значит?»

Тесла: «Существует четыре закона Творения. Первый: ум безсилен постичь или математически измерить источник того, в чем заключена вся Вселенная. Второй закон присущ расширяющейся темноте, которая есть истинная природа света, и загадочным образом преобразуется в свет. Третий закон служит для преобразования света в материю. Четвёртый закон гласит, что отсутствует, как начало, так и конец. Три предыдущих закона действуют постоянно, и процесс Творения – вечен».

Д. Смит: «В своей враждебности к теории относительности вы заходите так далеко, что читаете лекции против её создателя даже на своих днях рождения».

Тесла: «Помните, пространство – прямолинейно, человеческий ум затрудняется постичь безконечность и вечность! Если бы относительность была правильно понята создателем теории, он бы обрёл бессмертие, даже физическое, если бы только пожелал.

Я – часть света, и это музыка. Свет заполняет мои шесть чувств: я вижу, слышу, чувствую, ощущаю запах, прикасаюсь и думаю. Моё шестое чувство – мышление. Частицы Света – это, как записанные ноты. Удар молнии может быть целой сонатой. Тысячи молний – это концерт. Для этого концерта я создал шаровую молнию, которую можно слышать на ледяных пиках Гималаев.

Числа и уравнения – это знаки, отмечающие музыку сфер. Если бы Эйнштейн услышал эти звуки, он бы отказался от Теории Относительности. Эти звуки – послания уму о том, какая жизнь имеет смысл, о том, что Вселенная существует в совершенной гармонии, и ее красота – причина и следствие Творения.

Эта музыка – вечный цикл звёздного неба. Мельчайшая звезда завершает своё образование, и это также часть небесной симфонии. Биение сердца человека – часть симфонии Земли. Ньютон понял, что секрет в геометрическом расположении и движении небесных тел. Он признал, что высший закон гармонии существует во Вселенной. Искривлённое пространство – это хаос, хаос – это шум. Эйнштейн – вестник эры шума и хаоса».

Д. Смит: «Мистер Тесла, Вы слышите эту музыку?»

Тесла: «Я слышу её всё время. Моё духовное ухо так же велико, как небо, которое мы видим над нами. Я усилил своё природное ухо радаром. Однажды созданный звук длится вечно. Для человека он может исчезнуть, но он все же существует в тишине, которая является величайшей силой человека. Я уважаю Эйнштейна. Он добрый человек и сделал много хороших дел, многие из которых станут частью музыки. Я собираюсь написать ему и постараться объяснить, что эфир существует, и что его частицы – это то, что приводит Вселенную к гармонии, а жизнь к вечности».

Д. Смит: «Расскажите, пожалуйста, какие условия Ангел соблюдает на Земле?»

Тесла: «У каждого человека – свои. У меня их десять. Первое требование – это высокая степень осознания своей миссии и деятельности, которую требуется выполнить. Возможно, это будет понятно лишь в общих чертах, как туманное понятие.

Второе – это решительность.

Третье – быть проводником всех действующих жизненных и духовных энергий. Проводить очищение потребностей и намерений, которые есть у человека.

Четвёртое требование – настроить физическое тело на творение. Для этого, во-первых, нужно сохранять целостность. Человеческое тело – совершенная машина. Я знаю своё устройство, и знаю, что хорошо для него. Еду, которую едят почти все люди, я считаю вредной и опасной. Иногда мне кажется, что все повара мира состоят в заговоре. Кровообращение может быть контролируемо, так же как многие процессы внутри и вокруг нас.

Чтобы привести физическое устройство в соответствие, помимо еды, очень важен сон. После долгой и изматывающей работы, требующей сверхчеловеческих усилий, организм может быть полностью восстановлен за час сна. Я приобрёл способность управлять сном, засыпать и просыпаться в установленное время. Если я хочу что-то понять, я стараюсь настроиться на то, чтобы получить ответ во сне.

Пятое условие – это память. Возможно, для большинства людей мозг – хранитель знаний о мире и знаний, полученных в течение жизни. Мой мозг вовлечён в процессы, гораздо более важные, чем запоминание. Он собирает то, что требуется мне в данный момент – это всегда находится вокруг нас. Нужно только обратиться к этому.

Все, что мы однажды увидели, услышали, прочли и узнали, сопровождает нас в форме частиц света. Для меня эти частицы послушны. Будучи студентом, я выучил Фауста Гёте, мою любимую книгу, на немецком, и сейчас я могу воспроизвести ее. Свои изобретения я держал в голове годами, прежде чем обнародовал их».

Д. Смит: «Вы часто упоминаете силу визуализации».

Тесла: «Именно визуализации я обязан всем, что я изобрёл. События моей жизни и мои изобретения были визуализированы мною так же явно, как любое реальное явление. В юности я этого боялся, так как затруднялся это объяснить, но позднее я научился применять эту силу как исключительный талант или дар. Он питал и защищал меня. Я также делал корректировки своих изобретений с помощью визуализации, а потом доделывал их в реальности, следуя этим видениям. Визуализируя, я мысленно решал сложные математические уравнения.

Мои зрение и слух совершенны, и я осмелюсь сказать, что они сильнее, чем у других. Я слышу гром в ста пятидесяти километрах от меня, и я вижу в небе больше оттенков, чем остальные. Эти расширенные способности видеть и слышать присутствуют у меня с детства. Далее я развивал их осознанно».

Д. Смит: «В юности Вы были несколько раз тяжело больны. Является ли болезнь также важным условием?»

Тесла: «Да. Часто это результат истощения жизненных сил, но также часто болезнь является процессом очищения ума и тела от токсинов, которые в них накопились. Человеку нужно страдать время от времени. Источник большинства болезней – дух. При этом дух может и излечить практически все болезни. Когда я был студентом, я заболел холерой, которая охватила район Лика. Я выздоровел лишь тогда, когда мой отец, наконец, согласился разрешить мне изучать инженерное дело, которое я считал целью своей жизни.

Видения для меня были возможностью ума проникать за пределы трёх земных измерений. У меня были видения всю жизнь, и я получал их так же, как происходят все феномены вокруг нас. Однажды, в детстве, гуляя вдоль реки с моим дядей, я вдруг сказал: «Сейчас из воды появится форель» Так и произошло. Испуганный и удивлённый, мой дядя воскликнул: «Vade retro, Satan!» (исчезни Сатана). Я был в Париже, когда увидел смерть моей матери. В небе, полном света и музыки, плыли облака, образуя прекрасные силуэты. В одном из них я увидел черты моей мамы, которая смотрела на меня с безконечной любовью. Как только это видение исчезло, я понял, что она умерла.

Продолжение в следующей статье.

Intracoastal Waterway — загадка строительства

Летом 1959 года началась военная операция по освобождению города Чикаго (США) от захватчиков. В операции «Внутренние моря» была задействована американо-канадская эскадра из трёх с половиной десятков кораблей, под командованием контр-адмирала Эдмунда Б. Тэйлора. С воздуха эскадру поддерживали более двухсот самолётов и вертолётов морской пехоты.

Сначала боевые пловцы подорвали надолбы, установленные у края воды. Затем место высадки, как следует перепахала бомбами авиация. После этого на пляже высадился вертолётный десант. По реке Чикаго поднялись эсминцы и ошвартовались в центре города. С кораблей и вертолётов высадились на пляж Монтроз-Бич города Чикаго морские пехотинцы. На захваченный ими плацдарм устремились плавающие бронетранспортёры и десантные катера морской пехоты. В последнюю очередь на берег вползли танки. После этого, захватчики сдались на милость победителей.

Затем, начался полуторамесячный поход эскадры по Великим озёрам. Высадку на берег, но в меньших размерах, повторили ещё несколько раз. Более двух миллионов жителей США и Канады убедились, что флот готов дать сражение и победить любого агрессора. Такая грандиозная экспедиция флота США была предпринята в ответ на свержение режима Батисты на Кубе. Нужно было показать всю мощь военной машины всем врагам и в том числе Советскому Союзу.

Для перемещения эскадры использовался Intracoastal Waterway.

Береговой канал – система водных путей вдоль побережья Мексиканского залива и Атлантического океана на юге и востоке США. Общая длина – 4800 км, считается самым протяжённым в мире судоходным каналом. Глубина на основных участках — от 2,85 до 3,66 м, минимальная — 1,9 м.

В основном путь используется речными судами, на отдельных участках вдоль атлантического побережья, могут передвигаться морские суда.

Строился начиная с 1909 года. Поддерживается на федеральном уровне, используется – безплатно.

Intracoastal Waterway состоит из двух частей, разделённых полуостровом Флорида – мексиканской и атлантической. Изначально планировался как единый водный путь от Нью-Йорка до Браунсвилла. Частично проходит по заливам, лагунам и рекам, во многих местах соединён с внутриматериковыми водными путями.

Как пишут историки, строительство канала планировалось в конце 1700-х годов. Однако, трудно понять зачем он был нужен тогда.

Утверждается, что основная цель этого канала заключалась в том, чтобы обеспечить безопасную экономическую связь, минуя открытые воды Атлантического океана. Вероятно, в других странах было безопаснее плавать по морю.

Историки продолжают, технологии конца 1700-х годов были слабо развиты. Поэтому строительство искусственного канала начнётся только в 1855 году, когда стали использовать пар для приведения в действие механических земснарядов для рытья каналов.

Однако, канал Dismal Swamp Canal был вырыт вручную, до эпохи паровых земснарядов. Он стал одним из первых американских каналов в Атлантическом прибрежном водном пути. Ещё историки рассказывают, что канал служил для защиты судов от немецких подводных лодок во время ВОВ. Корабли могли плавать, а подводным лодкам – затруднительно?

Все эти объяснения притянуты за уши. Какой дурак будет тратить миллионы долларов за сомнительную безопасность? Вероятно, имеется другое объяснение постройки каналов. Имеется разные альтернативные версии этому.

Возможно, эти каналы были построены ранее существовавшей цивилизацией, впоследствии их только очищали и расширяли. В Российском учебнике по географии за 1910 год говорится об уплотнении грунтов в начале 20 века. Это значит, что перед этим произошло их выпадение из атмосферы. Возможно, отсюда и засыпанные здания. На обратной стороне американской купюры 100 $ изображён Северный фасад Индепенденс-холла, первые этажи которого засыпаны.

Возможно каналы строили для захвата территорий, также, как Петербург строил каналы, чтобы захватить Московию. Может, этот захват территорий назвали впоследствии войной за независимость.

Промышленная выставка 1896 года

Всемирная выставка в Берлине проходила в период с 1 мая по 15 октября 1896 года. Было представлено 23 отраслевых группы, в том числе текстильная, швейная, деревообрабатывающая, химическая, кожевенная, резиновая, бумажная, металлургическая промышленность, строительство и инжиниринг, производство фарфора, шамота и стекла, галантерея, графика, искусство и типография, еда и напитки, промышленные науки, музыкальная индустрия, машиностроение, судостроение и транспорт, электротехника, фотография, преподавание и образование, рыболовство, спорт, садоводство, благотворительные организации, Немецкая колониальная выставка.

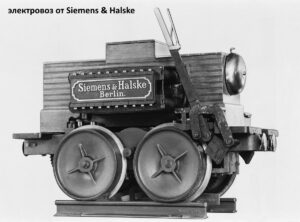

Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал первый электровоз от Siemens & Halske. Первоначально построенный для использования в угольной шахте, он тянул три маленьких вагона с деревянными скамейками, каждый из которых был способен перевозить шесть пассажиров по 300-метровой кольцевой дороге. Электроэнергия подавалась на третий рельс от ближайшей электростанции. За четыре месяца работы выставки он перевёз 90 000 пассажиров. Оригинальный локомотив сейчас выставлен в Немецком музее в Мюнхене, а его точная копия – в Немецком технологическом музее (Берлин).

«Ассоциация берлинских купцов и промышленников» взяла на себя задачу подготовки выставки. Строительные работы начались в 1894 году. Германия была на пике технологических достижений, а Берлин был центром науки, промышленности и услуг.

Площадь выставки занимала более 900 000 квадратных метров – это больше, чем любая другая ярмарка в мире до этого. «Новое озеро» в середине её, было создано, как искусственный водоём площадью 10 000 квадратных метров. Для передвижения по большой ярмарочной площади использовался собственный маршрут электрического трамвая. 3780 компаний представили свои экспонаты в 23 различных тематических группах. Самым большим зданием с 13 группами было Главное промышленное здание. Электрификация территории потребовала специальной электростанции на территории ярмарки. Электрическое освещение всей площади выставки в то время стало отдельной сенсацией.

Выставку посетили семь миллионов посетителей, хотя 120 из 168 дней шёл дождь. Выставка была произведением искусства. Немецкая пищевая промышленность показывала свою продукцию и продавала её во многих ресторанах. Повсюду присутствовали пивные сады и высококлассная гастрономия. По озеру можно было путешествовать на венецианских гондолах. Цирк показал животных из тропиков, а большая панорама демонстрировала северный полюс. Можно было полетать на воздушном шаре, чтобы посмотреть на выставку сверху. На выставке было много различных аттракционов, например, большая водная горка, американский театр.

Немецкая колониальная выставка показала жизнь деревни из Восточной Африки, Того, Камеруна и Новой Гвинеи с участием более 100 местных жителей, которых привезли в Берлин. В разделе «Каир» были воссозданы маленькие базарные улочки Каира вместе с арабским кафе и мечетью. Была возведена пирамида вместе с маленькой египетской крестьянской деревней. Лифт шёл на вершину пирамиды, которая использовалась как высокая смотровая площадка. Выставка о старом Берлине показала его, каким он существовал в средние века, с рынком, ратушей и театром.

Отто Лилиенталь демонстрировал свои паровые машины, однако ему запретили демонстрировать свои самолеты. Кроме того, он прочитал лекцию о практических лётных экспериментах. Большой телескоп был отмечен как самый популярный экспонат выставки.

Практически все здания выставки пришлось снести, так как в договор о её проведении входило требование, чтобы сооружения были временными. Тоже самое было и на предыдущих выставках по всему миру.

Международные выставки прошли в Лондоне 1851 и 1862 годах, в Париже 1855, 1867, 1878, 1889, 1900 годах, Вене 1873 г., Филадельфии 1876 г.,

Мельбурне 1880 г., Барселоне 1888 г., Чикаго 1893 г., Брюсселе 1897 и 1910 годах, Сент-Луисе 1904 г., Льеже 1905 г., Милане 1906 г., Турине 1911 г.,

Генте 1913 г.

Возникают вопросы, зачем проводить всемирные выставки в среднем каждые 4 года? Так быстро изменялись технологии? Зачем сносить временные павильоны, являющиеся произведениями искусства, если отдельные здания, избежавшие сноса под влиянием протестов общественности, простояли более 100 лет. Зачем сносить и снова строить павильоны, например, в Париже? Кто оплачивал проведение выставок, строительство и снос зданий. Если это были фирмы, которые экспонировали свои товары, тогда себестоимость производства их товаров должна быть ничтожно малой.

Имеется версия, что это была зачистка следов предыдущей цивилизации, под видом сноса. Вместе с временными сооружениями было уничтожено большое количество зданий, построенных ранее.

Согласно другой версии, выставки служили для того, чтобы перевести человечество с духовного пути развития на технологический. Долгий путь духовного развития позволит, лишь отдельным людям, которые выдержат испытания, получить навыки телепатии, телекинеза, творения и так далее. Вместо этого, вам предлагают сразу начать пользоваться техническими устройствами, которые подобны этим навыкам. Многие люди поддались на это и отказались от духовного развития, другие решили, что можно духовно развиваться и пользоваться достижениями цивилизации. Однако, люди забыли пословицу: «Безплатный сыр бывает, только в мышеловке!» и она захлопнулась. Постепенно людей перевели с безплатной энергии, на нефтяную энергию. Производство и распределение которой регулируют силы, находящиеся глубоко в тени. Чтобы затруднить для человечества возвращение на духовный путь развития, его разделили на разные народы, государства и придумали разные языки и религии. «Разделяй и властвуй».

Конструктор – опередивший время

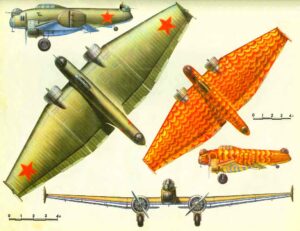

В 1958 году в английском журнале «Эйр пикториэл» вышла статья с фотографией самолёта К-12, под которой было написано: «Эта машина явилась прототипом всех современных сверхзвуковых самолётов».

Из журнала «Техника Молодёжи» №1 за 1989 год. Статья «Жар птица» про самолёт авиаконструктора Константина Калинина. 18 августа 1937 года, один из вариантов К-12 был продемонстрирован на воздушном параде в Тушино. Он был раскрашен под «Жар-Птицу» и произвёл фурор своей окраской, и фантастическими манёврами в воздухе.

В ходе испытаний, которые проводились весь 1937 год, было доказано, что самолёт безхвостой системы имеет хорошую устойчивость и управляемость, и может уверенно летать. Его взлётно-посадочные характеристики позволяют эксплуатировать машину практически на любом аэродроме. По результатам испытаний было сделано следующее заключение: «Самолёт ВС-2 (К-12) представляет безусловный интерес, так как его постройкой впервые разрешён вопрос создания летающего крыла в боевом варианте». ВВС СССР заинтересованы в скорейшем его получении.

12 декабря 1937 года, помощник Начальника ВВС Я.В. Смушкевич подписал официальное решение по отчёту об испытаниях самолёта ВС-12 в котором говорилось: «Нужно отметить, что самолёт ВС-12 по своей принципиальной схеме представляет большой интерес для ВВС СССР. Требуется обеспечить доводку самолёта ВС-12 к 1марта 1938 года после чего предъявить его к государственным испытаниям».

К апрелю 1938 года государственные испытания – успешно завершены. Подписан акт о развёртывании серийного производства самолёта Калинина. Но увидеть свою «жар-птицу» в серии конструктору помешали, так как его арестовали. А дальше происходит что-то странное. Официальная версия гласит, что Калинин был в заключении полгода. Есть легенда, что в это время его садистски пытали и это видело много народа. Однако по хронологии событий, Калинина убили в тюрьме в день поступления. Он ещё был в качестве подследственного. Цель была явно одна – заткнуть ему рот.

А дальше, было ещё загадочнее. Вскоре после ареста К. А. Калинина строительство первых десяти экземпляров приостановили, «Жар-птицу» разобрали, а узлы и агрегаты передали на склад. Приказом Министра Оборонной Промышленности Лазаря Моисеевича Кагановича работы по производству ВС-2/К-12 были прекращены. Возможно, для кого-то технические решения Калинина, намного десятилетий опережавшие время, оказались слишком смелыми и рискованными.

А теперь подумаем, имел ли Сталин полное представление о тех событиях, которые происходили в стране и в том числе в авиапроме? Судя по тому, что самолёт Калинина был снят с производства, можно сказать, что у Сталина отсутствовала власть над авиацией!

Осенью 1929 года вышел очередной номер еженедельника «Флайт». Содержание журнала стало настоящей сенсацией в кругах авиационных специалистов. В еженедельнике была статья и фотографии, посвящённые авиационному конструктору из Советской России – Константину Калинину.

Журнал высоко оценил высокие лётные качества создаваемых им машин, и пришел к выводу, что «эллиптическое крыло самолётов Калинина – большой вклад русских в мировую авиацию».

В двадцатых – начале тридцатых К.А. Калинин считался одним из самых перспективных советских авиаконструкторов. Его самолеты, выполненные по аэродинамической схеме «летающего крыла», легли в основу сверхзвуковой авиации будущего.

Будущий авиаконструктор родился 5 февраля 1887 года в Варшаве. Экстерном окончил реальное училище, затем с отличием – учительский институт в Андрееве. В 1909 году он поступил в Одесское пехотное юнкерское училище, которое с отличием окончил в 1912 году. Там он впервые увидел полет аэроплана, пилотируемого пионером российской авиации Михаилом Ефимовым. С тех пор Константин Калинин мечтал летать.

В годы Первой мировой войны Калинин участвовал в боях под Двинском. Он был награждён орденом Св. Станислава. В начале 1916 года поступил в Гатчинскую военную авиашколу. Он учился у полковника Сергея Ульянина. Имя этого воздухоплавателя, лётчика и авиаконструктора было таким же легендарным, как имена Сергея Уточкина, Михаила Ефимова, конструктора и пилота Игоря Сикорского. Среди его учеников были Петр Нестеров, Евграф Крутень – разработчик тактики действий истребительной авиации, Александр Казаков – прославленный ас Первой мировой войны, Ян Нагурский – первый в истории полярный лётчик и многие другие.

В октябре 1916 года Калинин окончил авиационную школу, и был направлен на фронт. В одном из вылетов, он был контужен взрывом близко разорвавшегося зенитного наряда, однако сумел разбомбить мост через реку Быстрица, за что был награждён орденом св. Анны. Калинин первым в подразделении применил радиосвязь для корректировки артиллерийского огня.

Опытный образец пассажирского самолёта был создан Калининым в 1923 году и назван Калинин-1 (К-1). К-1 был монопланом с верхним расположением крыла, прикреплённого к фюзеляжу парой подкосов. Его

особенностью было эллиптическое крыло. Приоритет Калинина в разработке конструкции такого крыла был подтверждён патентом 1923 года.

26 июля 1925 года К-1 поднялся в воздух. Самолёт Калинина оказался простым в производстве, а значит, дешёвым и легко ремонтируемым, что важно при широкой эксплуатации на авиалиниях. Кабина лётчика и механика закрывалась прозрачным фонарём, а в пассажирском салоне размещался диван и кресла для трёх пассажиров. Самолёт достигал скорости более 160 км/ч и потолка в три тысячи метров.

Десять самолётов К-1 использовались для пассажирских перевозок и аэрофотосъёмок до 1930 года. К-1 стал для его конструктора дипломным проектом, что во всём мире считается высшим достижением для выпускников инженерных школ. Это был второй случай в истории авиации, после И. Сикорского.

И.И. Сикорский ещё до эмиграции и в 1923 году просил Калинина покинуть Россию, но он – отказался. На выставке 1928 года в Берлине К-4 удостаивается медали. Там же к Константину Алексеевичу подходили представители различных фирм и предлагали любые условия для работы с ними. В ответ они слышали, что на Родине у него есть все нужное для работы. Однажды А.Н. Туполев предложил Калинину поехать в Америку за лицензией на производство в Советском Союзе самолётов фирмы «Дуглас», тот ответил: «Мы должны делать отечественные машины».

Следующий самолёт К-5 с 1929 года на долгое время становится самым массовым пассажирским самолётом отечественного производства. Отдельные машины этого типа намного пережили своего создателя и летали до конца войны.

В 1933 году, за девять месяцев на Харьковском авиазаводе, под руководством Калинина создали гигантский самолёт К-7 по схеме, максимально приближенной к летающему или, как говорил автор, «обитаемому» крылу.

Когда взлетел К-7, огромный самолёт с фантастическим дизайном, все поняли, что в СССР появился перспективный планер, который обеспечит этой стране опережающее лидерство в области стратегической авиации. Первый раз за всю историю России – СССР, она опередила весь остальной мир.

История К-7, потерпевшего катастрофу в ноябре 1933 года, имеет много загадок. Перспективный самолёт, как-то странно терпит аварию. Причиной аварии была признана ошибка при сборке. Отказали тяги руля высоты, самолёт потерял управление и упал. Формально, самолёт на время задвинули на запасный путь, для проведения экспертизы, но позже, этот суперсамолёт, так и останется в этом тупике.

Дальше начинается процесс, который можно объяснить только заговором. Случайный эпизод, который произошёл с успешно летавшей машиной, почему-то позволил поставить крест на дальнейшем развитии самолёта. При помощи этой «рядовой» аварии, кто-то сумел отменить, принятое на самом «Верху», профинансированное решение запустить его в серию.

В пользу того, что это был заговор, говорит и судьба гиганта «Максим Горький». Он странно разбивается в это же время. Параллельно курсу гиганта Максим Горький, летела группа истребителей, и один из них врезался в крыло и отломил его.

Калинин писал в правительство, пытаясь отстоять К-7: «Прошу учесть мои соображения в пользу целесообразности постройки шестимоторного самолёта по типу модифицированного К-7. Эта машина обладает лучшими данными по скорости и нагрузкам, чем самолеты типа «Максим Горький». Размещение в крыле грузов и пассажиров является переходом к схеме «летающего крыла».

В одном из писем своему другу Калинин сообщал: «Меня вконец измучили интриги, которыми окружили меня Туполев и директор Чернышев. Теперь это кончилось тем, что меня «расформировали». Эта трагедия деморализовала меня окончательно, и я мне тяжело дальше бороться за новые технические идеи. Их доказать в сто раз легче, чем перебороть всю гниль интриг, склок и консерватизма, которыми их всегда встречает жизнь».

Под давлением руководителя ГУАП Туполева прекратилось строительство К-7. После этого, единственной реальной машиной оставался бесхвостый бомбардировщик К-12.

В разгар лета 1936 года Калинина постигло еще одно несчастье. Коллектив КБ расформировали, а его и нескольких конструкторов перевели в подмосковные Подлипки, якобы для доводки К-12. Год спустя этот самолёт, разукрашенный под «Жар-птицу», показали на традиционном тушинском параде, машину включили в план опытного самолётостроения на 1938 год и даже выделили для него завод.

Осенью 1937 года Константин Алексеевич с горечью писал своему другу: «Против постройки К-12 был главный инженер ПГУ т. Туполев, который при мне в марте 1936 года убеждал т. Кагановича М.М., что такой самолёт не нужен, из него ничего не выйдет и строить его незачем, хотя ему было известно, что военное командование считает такой тип тактически выгодным и требующим дальнейшего развития. Чернышев, будучи директором завода №18, тормозил постройку машины и добивался в Москве ликвидации опытной части и прекращения работ по машине. После решения правительства о расформировании опытной части, на завод приехал Каганович М.М. и в кабинете директора в присутствии т. Шабашвили, Чернышева, Уралова и других заявил мне: «Не думайте, что тут что-либо против вас, это решение вызвано государственными соображениями в связи с новыми задачами завода, я дам вам базу, средства – будете работать». После прилёта в Москву я просил т. Кагановича дать мне возможность на одном из предприятий окончить и довести машины, но получил ответ, что этого сделать негде, и раз есть решение о расформировании моего КБ, то нельзя его и создавать вновь… Когда Алкснис настаивал на доводке машины, Чернышев и его заместитель Машкевич пытались уговорить НИИ ВВС отказаться от машины… Приказ о доводке последовал после запроса т. Молотова в ответ на моё письмо». Только вмешательство Молотова позволило продолжить доводку самолёта. Вероятно, это послужило поводом для расправы над Калининым.

Отношения с руководством ГУАПа все осложнялись. Калинин со своими принципиальными и новаторскими позициями мешал им.

Горькая судьба, когда в самом расцвете творческих сил осознаёшь, что тебя медленно, но верно оттесняют от работы, составляющей смысл жизни, и что беззаветно преданный коллектив, который ты вовлёк в это дело, тоже обречён.

Беда, пришла в холодную осеннюю ночь 1938 года К. А. Калинина арестовали и расстреляли. Кто «настрочил» на него донос, является загадкой и по сей день.

Под вывеской «Борьбы с изменой», пятая колонна уничтожает многих носителей передовых венно-технических идей, носителей креативного мышления, которые своим творчеством могли изменить развитие боевой техники в пользу СССР. Был уничтожен Калинин с его суперсамолётами, Уборевич, который хотел вооружить армию автоматами Томпсона и в массовом порядке, оснастить пехоту оптическими прицелами, которые предполагалось поставить на винтовки и пулемёты. Погибают Цандер, (формально от тифа), Лендер – создатель советской артиллерии, Трофимов – разработчик подкалиберных снарядов, Тихомиров основатель нового направления в ракетостроении и так далее. Исчезают энтузиасты в области артиллерии, разработчики дирижаблей-авиаматок, крылатых танков и крылатой пехоты. Тяжёлое самолётостроение сворачивается или замораживается.

Кулибины – 3

Чтобы стать поэтом, философом, умным человеком, мыслящим существом, или просто человеком, нужно обладать воображением.

Рассказ «Кулибины» – про один род. Как он раньше назывался – трудно сказать. Все эти люди: русские, украинцы, белорусы и другие – были до Романовых одним родом, затем, при СССР почти стали одним родом. Враги разделили его на народы и стравили между собой. Так как численность группы русские самая большая, то я называю наших гениальных изобретателей – русскими, но туда входят все народы.

Сергей Прокудин-Горский – русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель. Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

Современники называли Александра Скрябина композитором-философом. Он первым в мире придумал концепцию света – цвета – звука (цветомузыка или светомузыка): визуализировал мелодию с помощью цвета. Великий композитор знал, что звуки можно видеть и осязать всеми органами чувств.

Его друг Константин Бальмонт, слушая музыку Скрябина, чувствовал, как «пахнет древним колдовством». Возникали мысли о богочеловеке, о борьбе света и тьмы. Скрябин стал «видеть» свои произведения, то в виде светящихся сфер, то хрустальными гирляндами. Он написал «Прометей», симфоническую «Поэму огня» для фортепиано, оркестра (включая орган), голоса (или хора) и партии Luce (итал. – света). Профессор А. Мозер по его эскизам создал специальный цветомузыкальный аппарат. Инженер П. Миллар – ещё один.

Каждая тональность для Скрябина имела свой цвет и характеристику. Красный (до мажор) – это ад. Синий (фа-диез мажор) и фиолетовый (до-диез мажор) – разум. Тональность ре мажор желта, как солнце. А соль мажор – оранжева. Синтез чувственных ассоциаций (он мечтал еще воздействовать на обоняние, на осязание) должен управлять воображением слушателя.

Умирая, Скрябин предупредил: «Человечеству придётся пережить страшную эру, так как улетучится вся мистика, угаснут духовные потребности. Наступит век машин, электричества и чисто меркантильных устремлений. Грядут страшные испытания…». Что мы и имеем сегодня.

Бенардос Николай Николаевич – русский изобретатель, создатель электрической дуговой сварки. С 1865 г. сделал и запатентовал в России и за границей более 100 изобретений в самых различных отраслях. В 1870-х создал сельскохозяйственные орудия и механизмы; пароход, переходящий мели; ветряной двигатель и др. С 1880 г. занимался разработкой электрооборудования и источников электрического тока; внедрял дуговое освещение в Санкт-Петербурге, Тегеране, Париже, Барселоне и др. В 1882 г. предложил «Способ соединения и разъединения металлов под действием электрического тока». Получил патенты на электродуговую сварку металлов во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Швеции, России и в США. В1887 г. изобрёл контактную точечную электросварку. В последующие годы занимался совершенствованием процесса электросварки и сделал ряд крупных изобретений в области электротехники. Разработал проекты электромагнитной пушки, греб¬ного винта с поворотными лопастями, способы обработки растений электрическим полем, пере¬дачи электроэнергии по трубам, гидроэлектростанции на Неве.

Славянов Николай Гаврилович – русский изобретатель, один из создателей дуговой электросварки металлов. Впервые применил электрический ток для промышленного нагрева, усовершенствовал изобретённый Н.Н. Бенардосом способ дуговой электросварки. В 1888 С. разработал и применил сварку металлическим электродом с предварительным подогревом изделия, которую назвал способом электрической отливки металлов. В 1890-91 получил патенты на своё изобретение в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Австро-Венгрии. В его трудах заложены металлургические основы дуговой электросварки. Для питания электрическим током сварочных постов Славянов впервые использовал электрические генераторы, а для механизации и автоматизации процессов дуговой электросварки – автоматический регулятор длины дуги (электроплавильник), послуживший прототипом автоматических сварочных головок. Он предложил способ «электрического уплотнения металлических отливок», сущность которого состояла в подогревании электрической дугой верхней части слитков сразу же после их отливки с целью улучшения структуры металла.

Николай Иванович Пирогов – русский хирург, учёный-анатом, естествоиспытатель, педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Он придумал гипс, наркоз, институт медсестёр, запретил пороть школьников, создал современную прикладную (топографическую) анатомию, впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Пирогов сконструировал и особую маску, позволяющую вдыхать точно заданное количество эфира.

Сергей Сергеевич Брюхоненко – русский физиолог, доктор медицинских наук, создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения (автожектор). Вместе с врачом Сергеем Чечулиным занимался разработкой аппарата, способного снабжать организм насыщенной кислородом кровью, полностью заменяющего сердце и легкие. В 1936 году Брюхоненко разработал пузырьковый оксигенатор (искусственные легкие).

Пётр Иванович Прокопович – русский пчеловод, создатель рамочного улья.

В 1814 году, раньше, чем Лангстрот и Дзержон, он изобрёл разборный рамочный улей, который назвал «Петербургом». Этот улей в отличие от использовавшихся на тот момент колод сохранял пчелосемьи и сушь при отборе мёда. Изобретение Прокоповичем разборного рамочного улья способствовало развитию рамочной системы пчеловодства в мире и привело к ряду новых изобретений (вощина, медогонка, корпусное содержание пчёл).

Григорий Семёнович Петров – советский химик. Автор 13 книг, 197 научных статей. Является автором 200 патентов и авторских свидетельств. Петров

сделал ряд изобретений, из которых наиболее ценным явилась разработка методов получения и применения нефтяных сульфокислот, известных в мировой технике под названием «Контакт Петрова» – самое дешёвое средство для расщепления жиров в мыловарении и лучшее средство при белении и крашении суровых тканей, заменяющее мыло.

В 1911 году получил быстро твердеющую смолу, назвав её карболитом. Так была получена первая русская пластмасса. Диэлектрические свойства, лёгкость и прочность, относительная дешевизна позволили карболиту быстро проникнуть в электротехнику. Петров создал клей «БФ».

В основе синтетических моющих средств, полученных химиком Петровым действием серной кислоты на продукты переработки нефти, содержатся поверхностно-активные вещества (ферменты, разлагающие белковые или жировые загрязнения), которые облегчают стирку. Их можно применять в жёсткой воде. Это открытие широко используется в промышленности – при изготовлении смазочных материалов, полимеров, при отделении ценной руды от пустой породы, холодном прядении льна, обработке кожи.

Алексей Иванович Бахмутский – советский изобретатель. В 1932 разработал конструкцию и построил опытный образец угольного комбайна, первой машины, одновременно выполнявшей зарубку, отбойку и навалку угля в забое.

Матвей Алкунович Капелюшников – советский учёный, специалист в области нефтяной и горной механики, добычи и переработки нефти. Изобретатель турбобура (1922). Автор трудов по крекингу нефти, повышению нефтеотдачи пластов. Предложенный способ бурения позволил вращать, а только сам бурильный инструмент в трубах скважины, что привело к значительной экономии энергии. Впоследствии этот способ бурения нефтяных и газовых скважин стал общепринятым.

Дмитрий Павлович Григорович – российский и советский авиаконструктор, специалист по гидросамолётам и истребителям. Он сконструировал больше 60 разных типов, 38 из них выпускали серийно.

Павел Александрович Молчанов – русский и советский учёный-метеоролог, доктор технических наук, профессор, изобретатель первого в мире радиозонда. 30 января 1930 года из Главной геофизической обсерватории в Павловске радиозонд ушёл на высоту 7,8 километра, через 32 минуты после запуска получили сигнал: температура -40,7 C.

Гребенчатый радиозонд Молчанова был прост, удобен и дёшев в изготовлении. К воздушному шару подвешена гондола с одноламповым радиопередатчиком, датчиками температуры, давления и влажности воздуха, а также коммутаторы. Передающей антенной служит провод, укреплённый вдоль стропы шара, а противовесом – свободно свисающий провод.

Радиозонды Молчанова оказались совершенны настолько, что использовались практически без изменений до 1958 года.

В эти статьи вошла лишь малая часть материалов о великих изобретателях нашего рода, живших на территории России.

Кулибины – 2

Истинное богатство – это то что дано тебе природой, усиленное тобой, осмысленное в внутри тебя, исходящее от сердца и дающее добро людям!

Александр Матвеевич Понятов – электроинженер, внедривший ряд инноваций в области магнитной звуко- и видеозаписи, телерадиовещания.

Во время Первой мировой войны изобрёл для гидросамолёта специальное вооружение – 37-миллиметровое орудие. Во время Гражданской войны поручик Александр Понятов служил в Белой армии. После поражения белогвардейцев он эмигрировал в Китай, затем в Америку. Его компания Ampex, созданная в 1944 году, разрабатывала электромеханические устройства для точного следящего привода авиационных радиолокационных антенн. После окончания Второй мировой войны в руки сотрудников фирмы попал один из немецких трофеев – образец звукового магнитофона, разработанный в 30-х годах немецкой фирмой AEG. В 1948 году фирма AMPEX выпускает первую модель «регистратора аудиосигналов» – Model 200.

Начав с вещательных магнитофонов, AMPEX в дальнейшем освоила методы и аппаратуру точной инструментальной магнитной записи. Так, методы магнитной записи стали использоваться для многоканальной регистрации телеметрических сигналов при испытаниях сложной военной техники, и прежде всего ракет и ядерного оружия.

Однако по-настоящему звездным достижением фирмы стало создание первого в мире профессионального вещательного видеомагнитофона.

Михаил Фрейденберг в возрасте 18 лет основал драматический театр в городе Евпатория, где выступал в качестве актёра и постановщика. В 1875 году, совместно с карикатуристом Евгением де-Брюксом выпустил первое в городе литературно-сатирическое издание «Калейдоскоп». Так же, участвовал в издании литературно-художественных журналов «Комар» и «Одесский листок», где под псевдонимом «Оса» вёл собственную рубрику «О чём говорят».

В 1881 году, по собственным чертежам, построил аэростат и совершил на нём три полета над Одессой. Совместно с Тимченко, в 1893 году, изготовил кинетоскоп собственной конструкции, при помощи которого были сняты две ленты – «Скачущий всадник» и «Копьеметатель».

В 1893 году, совместно с Бердичевским, автоматическую телефонную станцию – «телефонный соединитель» на 250 номеров. Данное изобретение было запатентовано в Англии. В 1895 году, выпустил в свет предыскатель для автоматической телефонной станции ёмкостью в 10 тысяч номеров. В 1896 году, изобрёл линейный машинный искатель для автоматической телефонной станции на 1 000 линий с общим многократным полем для группы искателей, а затем ввёл групповые искатели.

В 1898 году, изобрёл групповую установку для автоматической телефонной станции. Затем разработал три буквоотливные машины. В 1914 году, направил в российское военно-морское ведомство чертежи подводной лодки.

Фёдор Аполлонович Пироцкий – русский инженер и изобретатель, штабс-капитан. Одним из первых изобрёл трамвай на электрической тяге, параллельно с Вернером фон Сименсом. Сименс успел первым запустить своё изобретение в Берлине.

Пироцкий в свободное от службы время поставил серию опытов, в ходе которых удалось передать энергию двигателю, расположенному сначала в 32 метрах от генератора, потом в 50, а затем и в 215 метрах.

Летом 1876 года Пироцкий заставил работать двигатель, находившийся уже в километре от источника питания. В 1880 году опыты передачи электроэнергии по системе Пироцкого были продемонстрированы на первой электротехнической выставке, и были оценены братьями Сименс. В 1881 году они применили изобретение русского инженера.

3 сентября 1880 года в прессе появилось сообщение: «…в Санкт-Петербурге, на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, г. Пироцким первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колёса вагона». Для этого опыта был использован вагон, переделанный из вагона конки с империалом, который двигался с 40 пассажирами со скоростью около 36 км/ч.

Александровский, Иван Фёдорович, художник-фотограф по профессии, в начале 50-х годов 19 века изготовил опытные образцы фотографических аппаратов, в том числе стереоскопического. В середине 19 века первый в мире создал самоходную торпеду и построил подводную лодку большого водоизмещения, приводившиеся в движение сжатым воздухом. Лодка была спущена на воду 8 июня 1866 года. Она имела в длину 34 метра при ширине в 4 метра и высоте в 3,5 метра. Испытания на Тронзундском рейде лодка блестяще выдержала. При испытании погружения на глубину 28 метров, она затонула. Её подняли, но испытания прекратили и лодку сдали в порт на слом. Так было похоронено, а затем и позабыто, замечательное изобретение.

Александровский также изобрёл устройство, на основе надувных кожаных мешков (прототип современных мягких понтонов), для подъёма затонувших судов и повреждённых подводных лодок.

Фридрих Артурович Цандер – советский учёный и изобретатель, один из пионеров ракетной техники. Он был одним из создателей первой советской ракеты на жидком топливе – «ГИРД-X». В 1908 году Цандер опубликовал свою первую работу, посвящённую межпланетным путешествиям, рассмотрев в ней вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полёте. Им впервые была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля.

В 1911 году им была предложена идея использования части конструкции корабля как дополнительного запаса высокоэффективного топлива. Он считал, что космический корабль может взлетать как обыкновенный аэроплан, а при достижении границ земной атмосферы использовать различные элементы конструкции, такие как крылья, пропеллеры и двигатель, в качестве горючего. Цандер высказал идеи о возможности использования атмосферы для торможения и возвращения космических кораблей, о применении прямоточных реактивных двигателей, о возможности использования и конструкции солнечного паруса и передаче энергии к движущейся ракете. В 1924 году Цандер запатентовал идею крылатой ракеты для выполнения межпланетных перелётов.

В. М. Трофимов – член Артиллерийского комитета РККА и бывший начальник ГАУ российской армии. Летом 1918 года он подготовил о создании центра планомерной научно-технической и исследовательской работы по созданию артиллерийских систем. Он руководил созданием новых систем боеприпасов, артиллерийских орудий и приборов, в частности, он разработал подкалиберные снаряды.

Были исследованы вопросы артиллерийской стрельбы по воздушным целям и увеличения дальности стрельбы. Было издано около 150 монографий и выполнено около 100 опытно-конструкторских и научно-исследовательских проектов. На основе этих разработок создавались все системы артиллерийского вооружения РККА.

Николай Иванович Тихомиров – химик, изобретатель, основатель Газодинамической лаборатории, специалист по ракетной технике, основатель нового направления в ракетостроении. С 1894 года он занимался проблемой создания ракетных снарядов — «самодвижущихся мин реактивного действия».

Франц Францевич Лендер – создатель советской артиллерии,

крупнейший русский учёный-конструктор, физик и математик-прикладник в области артиллерийского дела начала 20 века. Занимался теорией гироскопа и впервые разработал основы воздушной стрельбы по движущимся целям. В 1914 году совместно с Василием Васильевичем Тарновским создаёт первую в России 76-мм мобильную зенитную пушку. В 1927 году разработал новую 76-мм полковую пушку.

Василий Гаврилович Грабин – советский конструктор и организатор производства артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны. Под его руководством были спроектированы и запущены в серийное производство пехотные пушки: 76-мм пушки образца 1936 года (Ф-22), образца 1939 года (УСВ) и дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3, 57-мм пушка образца 1941 года (ЗИС-2), 100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3).

танковые пушки: 76,2-мм танковые пушки Ф-32, Ф-34, ЗИС-5 для вооружения среднего танка Т-34-76 и тяжёлого танка KB-1, самоходная установка ЗИС-30 с 57-мм пушкой ЗИС-2 (ЗИС-4), а также 76,2-мм пушка ЗИС-3, которая устанавливалась на лёгких самоходных установках СУ-76 и СУ-76М. Были разработаны и испытаны опытные образцы танковых пушек: 37-мм пушки ЗИС-19, 76,2-мм пушки С-54, 85-мм пушек С-18, С-31, С-50, С-53, ЗИС-С-53, 100-мм пушки С-34, 107-мм пушки ЗИС-6, 130-мм пушки С-26, 122-мм гаубицы С-41.

Иосиф Тимченко в 1875 году разработал устройство для проверки манометров паровых котлов. В том же году изготовил электрические часы.

Сконструировал программное механическое устройство для слежения за движением небесных тел по орбитам, которое было использовано в Одесской обсерватории. Разработал микрохирургические инструменты для глазных операций.

Среди изобретений Тимченко – метеорологические приборы, такие как плювиограф, анеморумбограф и пишущий ртутный барометр.

В 1893 году Тимченко совместно с профессором Московского университета физиком Н. А. Любимовым разработал «улитку» — скачковый механизм, который позволял прерывисто менять кадры в стробоскопе. Тимченко также принимал участие в разработке автоматической телефонной станции Фрейденберга.

В Политехническом музее в Москве хранился киноаппарат Иосифа Тимченко с сопроводительной табличкой «Первый кинематограф для съёмки, печатания и показа ленты». Почти за два года до французских братьев Люмьер, он продемонстрировал в Одессе, а затем в Москве первый в мире прототип киноаппарата и первые съёмки движущихся людей. Фильмы «Скачущий всадник» и «Копьеметатель» были показаны летом 1893 года.

Кулибины – 1

О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель…

(Александр Пушкин)

Изучая историю изобретений в Российской империи, пришёл к выводу, что власти мешали претворению их в жизнь и при первой возможности передавали их на Запад.

Россия – это страна изобретателей. Их множество и у каждого – ещё имеются помощники. Российских изобретателей так много, что статью пришлось разделить на 3 части и это только капля в море.

Многие помнят про Кулибина. Его имя – стало нарицательным. Одних этим именем возносят, над другими – иронизируют. У него имеется много изобретений. Например, уникальные карманные часы. В их корпусе помещался часовой механизм, механизм часового боя, музыкальный аппарат, воспроизводивший несколько мелодий, и сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками.

Кулибин руководил изготовлением станков, инструментов, астрономических, физических, навигационных приборов. Он разработал проекты одноарочного моста через Неву, изготовил его уменьшенную модель, провёл её испытания и показал возможность моделирования мостовых конструкций. Однако, ему помешали добиться реализации проекта.

Кулибин изобрёл фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, передвигающееся против течения, механический экипаж с педальным приводом, усовершенствование шлифовки стёкол для оптических приборов.

Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал первый ахроматический микроскоп, изготовил «самобеглую» повозку, в которой применил маховое колесо, коробку скоростей, подшипники качения. Повозка приводилась в движение человеком через педальный механизм. Это был второй известный русский веломобиль, первый был создан на 40 лет раньше Леонтием Шамшуренковым.

Также, Кулибин разработал конструкцию «механических ног» – протезов, построил лифт с винтовым механизмом, пытался построить вечный двигатель. Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования которых подтвердило наше время, тогда отказались претворять в жизнь. Возможно, что его изобретения – это плод множества изобретателей, приписанных одному человеку.

Многие слышали про отца и сына Черепановых, в число заслуг которых можно отнести строительство на Нижне-Туринском заводе листокатальных станов, на Меднорудянском руднике – металлической водоподъёмной машины на конной тяге.

Черепановы значительно улучшили механизмы, использовавшиеся в металлургии, добыче золота, железа и меди, а также лесопилки и мукомольные мельницы. Черепановы построили около 20 паровых машин мощностью от 2 до 60 л. с. Они создали первый в России паровоз, чугунную железную дорогу. Однако, локомотивы Черепановых остались без поддержки.

Иван Иванович Ползунов – русский изобретатель-теплотехник, создатель первой в России паросиловой установки. Его паровая машина была также первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем, который обходился без вспомогательного гидравлического привода. Был способен работать без проточной воды и водяного колеса. После смерти Ползунова, машина была испытана его учениками. Она за 3 месяца окупила себя и принесла прибыль. Однако, после поломки была заменена на обычный гидравлический привод.

Андрей Константинович Нартов – русский учёный, механик и скульптор, изобретатель токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс.

Работая в Артиллерийском ведомстве, Нартов создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретён оригинальный оптический прицел, 44-ствольная «Мортирная батарея Нартова». Многие изобретения власти отказались использовать.

Фёдор Абрамович Блинов изобретатель первого в мире трактора на гусеничном ходу с раздельным приводом на гусеницы. Он решил проблему поворота гусеничного транспорта. Отсутствуют данные о его практическом использовании.

Андрей Романович Власенко русский агроном и изобретатель XIX века. Изобрёл первый в мире зерноуборочный комбайн – «конную зерноуборку на корню». Жатку-молотилку на конной тяге – обслуживали 2 человека. Оригинальный зерноуборочный комбайн Власенко состоял из гребёнки для прочёсывания и обрывания колосьев, молотильного барабана, транспортёрных лент ковшового типа, решет для просеивания вороха и бункера-ларя для убранного зерна.

Устройство управлялось с помощью штурвала, поворачивающего заднюю пару колёс агрегата. Толкали комбайн от 2 до 4 лошадей (в зависимости от густоты хлебов), которые запрягались сзади с помощью системы оглобель.

Американский аналог, представленный в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, приводили в движение 24 мула и обслуживала бригада из 7 рабочих. Производительность была равной с агрегатом Власенко.

«Зерноуборка» Власенко заинтересовала известных агрономов и новаторов сельского хозяйства России, которые ходатайствовали об организации промышленного производства этих машин. Однако, на прошение была наложена запретительная резолюция: «Выполнение такой машины сложно для наших механических заводов. Более простые жатвенные машины и молотилки мы привозим из-за границы».

Владимир Козьмич Зворыкин – русский инженер и изобретатель. Один из пионеров телевидения. Он работал помощником лаборанта при испытаниях профессора электроники Б.Л. Розинга опытов по телескопии – передаче изображения на расстояние. После революции 1917 года служил в армии Колчака. После его разгрома перебрался в США.

В 1912 году Зворыкиным были изобретены приёмники радиодетектирования. В 1923 году Зворыкин изобрёл звуковую катодную трубку, в 1925 году — катодную трубку для кинескопа. В 1929 году он разработал высоковакуумную телевизионную приёмную трубку – кинескоп. В 1931 году – передающую трубку (иконоскоп), в 1932 году – электронный микроскоп.

В 1933 году Зворыкин познакомил мир с новой электронной телевизионной системой. В 1937 году он создал первый цветной телевизор с трёхцветными линзами — красной, зелёной и синей. В 1940-х годах Зворыкин вместе с Дж. Хиллиером разработал сканирующий электронный микроскоп. В годы второй мировой войны занимался разработкой приборов ночного видения и авиабомб с телевизионной наводкой.

Мамин — забытый гений

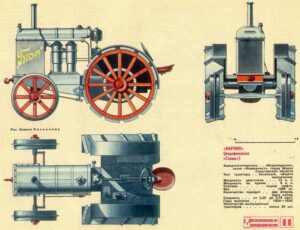

Читатели написали много комментарием к статье «Первый советский трактор». Среди них были критические, в которых писали, что «это единственный пример мастеров, приведите ещё». «На нефти отсутствует возможность работы двигателя» и другое. Одна читательница написала, что можно написать статью про Якова Мамина. Начал собирать материал про него и нашёл много интересного.

Яков Васильевич Мамин родился в 1874 году. После окончания приходской школы поступил на работу к кустарю-лудильщику. В 14 лет Яков поступает слесарем на завод Блинова «Благословение». Его первым изобретением стал двухлемешный плуг. За него он получил малую серебряную медаль на выставке в Саратове. В том же году был изготовлен «пожарный насос Мамина», за который автор получил медаль и приз в 300 рублей на выставке в Пензе.

В старой кузнице Яков Мамин открыл собственную слесарно-механическую мастерскую и нанял кузнеца и молотобойца. В 1899 году братья Яков и Иван Мамины арендовали землю у Балаковского общества крестьян, для постройки чугунолитейного механического завода.

На заводе трудилось почти полсотни рабочих, «в жилом доме и службах» было электрическое освещение с помощью маленькой электростанции. Использовалась динамо-машина постоянного тока электрической фабрики Товарищества «Дин» в Нижнем Новгороде.

Яков Мамин одним из первых в России стал применять передовые методы труда. На своём заводе ввёл 10-часовой рабочий день, создал комиссию по разбору конфликтов, разработал систему поощрения сдельного труда, отменил штрафы, предоставлял рабочим отпуска без содержания на полевые работы, взял на завод врача.

В 1903 году Мамин сконструировал двигатель внутреннего сгорания, работавший на тяжёлом топливе. В этом двигателе он сделал дополнительную камеру с тепловым медным запальником, который перед началом работы двигателя нагревали от постороннего источника теплоты, а затем уже в течение всего остального времени двигатель работал за счёт самовоспламенения, используя в качестве топлива сырую нефть.

На двигатель Мамин получил патент в 1903 году. Это даёт право утверждать, что безкомпрессорный двигатель высокого сжатия, работающий на тяжёлом топливе, был впервые построен в России.

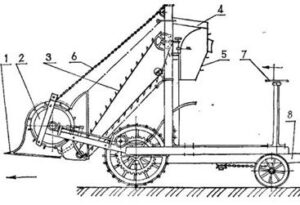

В 1911 году Я.В. Мамин изготовил трактор с двигателем мощностью 18 кВт собственной конструкции и дал ему название «Русский трактор». Это был очень простой трактор, которым мог сам управлять простой мужик, без механика. «Русский трактор» был первый в мире прототип трактора с дизельным четырёхтактным двигателем. В Америке такие трактора появились лишь многие годы спустя.

Серийное тракторное производство началось накануне Первой мировой войны. В балаковской газете «Заволжье» появилась статья с рекламой: «Нефтяные двигатели «Русский дизель», нефтяные тракторы «Русский трактор» завода Я.В. Мамина в Балакове, расходуют нефти 1/2 фунта на силу в час».

28 сентября 1914 года, в газете «Саратовский листок» появилась статья: «На днях по улицам Балакова ходил 25-сильный трактор местного завода Я.В. Мамина. Производилась первая проба с четырьмя плугами, пока без нагрузки. Трактор имеет автоматический пуск машины сжатым воздухом. Завод предполагает вырабатывать тракторы 25 и 50 сил под названием «Русский трактор». Пока изготовлены четыре штуки».

В «Саратовском листке» за 1915-й год говорится о производстве тракторов в Балакове: «Специальный завод нефтяных двигателей и тракторов Я.В. Мамина изготовляет экономнейшие нефтяные двигатели «Русский дизель» 30-25-20-16 сил, без калоризатора. Пускаются без подогревания. Наивыгоднейшие нефтяные тракторы «Русский трактор» 60-30 и 20 сил, действующие обыкновенной бакинской нефтью. Строго приспособлены к тяжёлым условиям работы. Без магнита и аккумулятора. Пускаются моментально. Всегда готовые на складе завода. Каталоги и сметы высылаются по первому требованию безплатно».

Яков Мамин лидер в изобретении русского дизеля. Стараниями Ивана скромная мастерская Якова преобразовалась сначала в заводик с четырьмя токарными станками с приводом от паровой машины, маломощной вагранкой (металлоплавильной печью) и кузницей, а потом – в большой завод с тремя отделениями, способными выпускать до 200 нефтяных двигателей в год. Кроме того, Иван был хорошими инженером. Он ввёл много технических усовершенствований в конструкцию «русских дизелей».

Двигатели Мамина получили шесть серебряных медалей на российских выставках, золотые медали на международных промышленных выставках в Брюсселе, Милане, Париже, а в Лондоне – золотой Гран-при «За изящество конструкции». Когда двигатели Мамина получили всеобщее признание, к нему на завод стали приезжать на практику студенты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Балаковский завод «Возрождение», техническим руководителем которого был Яков Мамин, стал первым советским предприятием, приступившим к выпуску советских тракторов «Карлик» и «Гном», сконструированных Маминым. Это были самые легкие, простые в сборке, управлении и ремонте трактора в мире. Трактор «Карлик-1» –трёхколёсный, с одной передачей вперёд, со скоростью движения 3-4 км/ч и «Карлик-2» – четырёхколёсный, с одной передачей и реверсом.

В 1918 году вместе с сыном Владимиром Яков Мамин строит в Балакове опытные трактора «Богатырь» и «Гном» с нефтяным двигателем «Аванс» мощностью 5 л.с. «Гном» представлял из себя трёхколёсный шестнадцатисильный трактор, предназначенный для средних хозяйств, имевших от 50 до 100 десятин пашни. Он мог тянуть за собой трёхлемешный плуг, вспахивая до 3 десятин в день, или вести две жнейки, скашивая хлеба с 6-8 десятин. «Гном» мог служить и стационарным приводом, давая энергию молотилке, мельнице или насосу, и тягачом, перевозя на прицепе 4 т груза со скоростью до 4 км/ч.

В 1921 году в Балакове испытали 50-сильный трактор – «Титан». Газета «Красный набат» писала: «Трактор может тянуть раму с 8 лемехами. Ширина борозды равна 8 вершкам, значит, при скорости 3 версты в час трактор вспашет около десятины или при 16-часовом рабочем дне. Его производительность его будет около 15 десятин. Это составляет работу 75 лошадей».

Каждый день выпускались пять «Карликов». Столько же выпускалось ежедневно двигателей «Русский дизель». Однако, кто-то запустил фейк, что Мамин строил трактор для частного сектора, то есть кулацкий. На этом судьба «Русского трактора» обрывается. При всех своих технических и экономических выгодах «Карлик» сняли с производства. Кому-то Мамин, со своими тракторами, очень мешал. Об этом в других статьях.

В 1937 году Яков Мамин ушёл на пенсию. Во время ВОВ он стал трудиться в Челябинске научным сотрудником лаборатории на кафедре «Трактора и машины» ЧИМЭСХ. Мамин усовершенствовал свой двухтактный двигатель. Он изобрёл уникальный механизм, который назвал «работомер». Прибор давал возможность фотографировать весь рабочий день трактора. Такое наблюдение помогало фиксировать труд тракториста, однако прибор оказался потерян. В 1955 году Яков Мамин ушёл из жизни в возрасте 81 года.