Архив рубрики «образование»

Будущее из 19 века

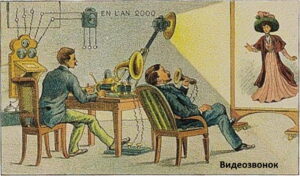

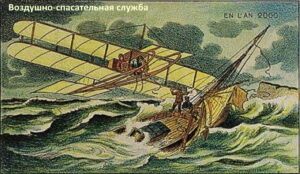

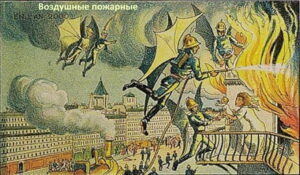

Интересно посмотреть из 21 века на то, как представляли жизнь в это время люди 19 века. Например, как себе его представлял великий фантаст Герберт Джордж Уэллс. В его научно-фантастических романах и рассказах можно обнаружить много предсказаний о будущем науки и техники. «Тепловой луч» марсиан из «Войны миров» — это прототип лазера. В романе «Освобождённый мир» он предсказывает расщепление атома и создание атомной бомбы.

Герберт Уэллс написал книгу, посвящённую предсказаниям развития техники в XX веке и тому, как это развитие повлияет на человечество. Её тираж был больше всех ранних научно-фантастических романов Уэллса. В Англии она вышла в 1901 году. В Москве – в 1902 году, а в Петербурге – в 1903-м.

Уэллс предсказывал электрическим автомобилям большое будущее. Он предполагал, что железные дороги с их паровозами во многом лишатся своего влияния, уступив его автомобилю. По его мнению, появятся очень широкие автомобильные дороги, многие из них будут частные, платные. Дороги будут иметь особые покрытия. Поездка на автомобиле удобнее, чем по железной дороге, так как человек сможет останавливаться там, где ему нужно, ехать как ему удобнее. Появятся фургоны для развоза мелких грузов, омнибусы для пассажиров. Вдоль дорог создадут мастерские для ремонта автомобилей.

Железные дороги сохранятся, но будут служить для перевозки тяжёлых грузов и если нужно везти сразу большое количество людей. Он считал, что для увеличения вместимости вагонов, требуется расширить колею (ошибся).

Герберт Уэллс считал, что развитие автомобиля позволит увеличить размеры городов. По его мнению, радиус города, удобного для жизни, должен быть равным расстоянию, которое можно преодолеть за час. Если жители ходят пешком – 10 км, если ездят на лошадях, то вдвое больше, а для автомобилей – 90 км. Уэллс считал, что скорости автомобилей будут значительно больше 45 км/ч.

Герберт Уэллс предполагал, что к концу 20 века население Лондона, Петербурга и Берлина превысит 20 миллионов жителей, а Нью-Йорка и Чикаго – 40 миллионов. Он считал, что внутри города для пешеходов будет создана сеть движущихся тротуаров, которые были показаны на всемирных выставках в Чикаго (1893) и Париже (1900). Они будут находиться в туннелях, чтобы защитить пешеходов от капризов погоды.

Герберт Уэллс считал, что: «Воздухоплавание вряд ли внесёт существенные перемены в систему транспорта… Человек — не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения, и сколько бы он ни воспарял в мечтах, а жить всё-таки ему придётся на земле». В его рассказе упоминается о радио: военный корабль, обнаружив в море противника, сможет вызвать подмогу посредством безпроволочного телеграфа.

Герберт Уэллс высказал мнение, что технические усовершенствования жилища помогут отказаться от слуг. «В будущем дома, вероятно, будут строить разумнее. Метенье мусора и стирание пыли было бы легко устранить при разумном устройстве домов. В будущем дома, вероятно, станут нагреваться при помощи труб, проведённых в стены, от общего сильного источника тепла. Дома будут вентилироваться через трубы в стенах, в которых воздух будет нагреваться, пыль задерживаться, а испорченный воздух выводиться простым механизмом. Во многих домах ещё сохранён обычай наливать в лампы керосин и чистить ваксой обувь, и этим занимается прислуга. В будущем хозяйстве керосиновые лампы – исчезнут, а что касается обуви, то умные люди осознают, как плохо носить на себе очевидные признаки постоянного чужого труда, и станут носить такую обувь, чистка которой займёт мало времени».

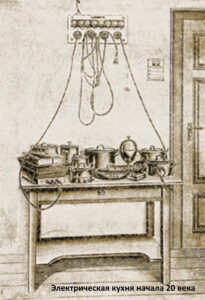

Герберт Уэллс продолжает: «В настоящее время заниматься кухонным делом со всеми его аксессуарами куда как обременительно. Вспомните подбрасывание в плиту топлива, накопление золы, жар, потребность хвататься за чёрные от копоти кастрюли и сковородки». Всё это он предлагает заменить приборами, работающими от электричества».

Для мытья посуды нужно всю грязную посуду класть разом на несколько минут в ёмкость с очищающим растворителем и затем, сливши его, высушить её.

Он предсказал появление центрального отопления, центрального кондиционирования воздуха, электрических кухонных приборов, посудомоечной машины. А на чистку обуви мы действительно тратим минуту-другую. И, как правило, наши лампы без керосина.

Герберт Уэллс предсказывал большое будущее телефона: «Труд шатания по лавкам почти отпадёт: вы распорядитесь по телефону и вам хотя бы за сто миль от Лондона вышлют любой товар… Хозяйка дома, вооружившись трубкою … будет иметь в своём распоряжении местных поставщиков и все крупные лондонские магазины, театральную кассу, почтовую контору, извозчичью биржу, доктора…»

С помощью телефона можно будет работать дома, например, заключать сделки. Дома станут строить по-другому. Он предсказал технологию возведения домов из монолитного бетона. В 20 веке газеты станут специализированными, каждая на свою тему. Самые горячие и нужные новости станут поступать в дома по проводам и либо печататься на ленте вроде телеграфной, либо записываться на валик фонографа, чтобы подписчик мог их прослушать в удобное для себя время. Фонограф же будет почти в каждом доме, как сейчас барометр. В газетах будет много рекламы.

Герберт Уэллс считал, что армия будет контрактной, в ней будет много машин. Война станет позиционной с отдельными вылазками мелких групп солдат, большую роль сыграет велосипед. Стрелковое оружие будет снабжено «особого рода телескопом, который позволит целиться в точку на расстоянии мили или больше. Оно сможет выпускать или по одной пуле, или при необходимости по целому дождю пуль. Весьма вероятно, что такое ружьё будет носить один человек, но возможно, что ружьё и боевые припасы будут прикреплены к велосипеду под управлением двух или более солдат».

Военно-воздушные силы будут состоять из аэростатов и дирижаблей, и будут применяться для разведки и наблюдения. «Можно предвидеть опыты с блиндированными передвижными прикрытиями для атакующих людей на обстреливаемой местности. Я допускаю даже возможность своего рода сухопутного броненосца, к которому уже сделан шаг с появлением бронепоездов. Но лично мне мало нравятся и кажутся малонадёжными эти громоздкие машины».

Герберт Уэллс скептически относится к подводным лодкам: «Признаюсь, как я ни пришпориваю своё воображение, а оно отказывается понять, какую пользу могут приносить эти лодки. Мне кажется, что они способны только удушать свой экипаж и тонуть. Уже одно длительное пребывание в них должно расстраивать здоровье и деморализовать человека. … Даже если вам удастся повредить вражеское судно, четыре шанса против одного, что люди его, дышавшие свежим воздухом, спасутся, а вы с вашей лодкой пойдёте ко дну».

Герберт Уэллс считает возможным появление в 20 веке общего языка на всей планете. Он думает, что это будет французский язык, так как на нём издаётся больше хороших книг, чем на английском.

Россия распадётся на западную и восточную части. «Возможно, что в ближайшие десятилетия Россия политически получит господство над Китаем. Впрочем, у русской цивилизации отсутствуют такие свойства, которые бы обеспечили ей длительное воздействие на миллионы энергичных азиатов, сросшихся со своей культурой».

Герберт Уэллс предсказывал, что развитые страны будут состоять из четырёх классов. Это владельцы акций, рантье, живущие на дивиденды в своё удовольствие, далёкие от политики и власти. Вторая группа: производительный класс, образованный и стремящийся применить свои знания и новые открытия науки для общего блага. Третья группа: люди выполняющие функции управления (в том числе финансами), торговли, рекламы, политической деятельности. Четвёртая группа: люди без образования и без желания учиться, часто безработные из-за развития механизации и автоматизации, с большой долей криминальных элементов, паразитирующие на обществе.

Герберт Уэллс был сторонником евгеники — учения об улучшении «человеческой породы» путём поощрения многодетности здоровых, красивых, выдающихся, полезных для общества людей и запрета на размножение для больных, слабоумных, порочных. «Общество будет допускать существование в своей среде малой части населения, страдающей болезнями, которые передаются потомству, но их будут стерилизовать».

Он был сторонником широкого применения смертной казни. Если серьёзное преступление является итогом всей жизни преступника, то после тщательного судебного расследования его осудят и устранят из жизни – усыпят уколом опия. «Будущее государство едва ли захочет делать из порядочных людей тюремщиков, сторожей и надзирателей в тюрьмах».

Почти 80% прогнозов писателя сбылись.

Цивилизация смерти

К событиям в Украине

Краткое изложение статьи блогера el-murid «Цивилизация смерти».

«Пандемийная повестка» заканчивается и, вероятно, в ближайшей перспективе будет меняться на климатическую (или другую, связанную с мифической «безопасностью» человечества). Из целей «пандемии» можно выделить зарабатывание сверхприбылей, существенное ослабление позиций (в первую очередь политических) среднего класса и создание принципиально новой психологической установки, когда более четверти населения планеты, практически добровольно, разменяло свои права и свободы на мнимую безопасность. Остальные уколотые сделали это под нажимом обстоятельств, но, как говорил Лобановский: «Игра забудется, счёт на табло останется».

Организаторы пандемии создают сплошную цепь угроз, используя по горячим следам психологический настрой и установку. У нас на глазах возникает цивилизация смерти, где главной угрозой становится «старуха с косой». Смерть из естественного этапа жизни превращена в постоянный страх. Вся жизнь должна быть подчинена одной задаче – оттянуть, любой ценой, время кончины. Вплоть до отказа от жизни. От жизни в социальном, культурном, поведенческом смысле.

Перед человеком ставится цель – жизнь как существование. Что прямо противоречит сути разумного поведения. Человек – единственное живое существо, отдающее себе отчёт в конечности бытия, а потому является единственным живым существом, способным задать вопрос: «Зачем я существую?» Лишение человека смысла существования превращает его в животное. Собственно, это и есть цивилизация смерти: человек ещё жив, но морально и духовно – уже умер.

В дальнейшем будут связывать пандемийную угрозу с другими, например, с климатической или угрозой войны. Возможно, возникнет абстрактная угроза жизни. Вероятно, «Пандемийное соглашение», которое готовится и в этом году должно быть принято, сразу после принятия будет направлено на принуждение населения планеты к безпрерывным программам вакцинации от всего. Основание — изменения климата, которые принесут новые заболевания. Иначе мы все умрём.

А чтобы избежать этого – все на уколы. Регулярные и безпрерывные. От всего. «Абонентская медицина», как замена системам здравоохранения. Для того эти системы и уничтожаются. Чтобы построить что-то новое, нужно уничтожить что-то старое. Плюс жёсткие «климатические ограничения» по выбросам, так как именно метан и углекислый газ объявлены основными источниками изменения климата. Из этого постулата исходит швабовская модель принудительного ограничения потребления, нормированное распределение благ и в конечном итоге – социальная стратификация, где потреблять больше и качественнее можно только тем, кто имеет более высокий социальный рейтинг, более «полезен» для социума. А вот критерии полезности – это и есть глубинная сущность «новой нормальности». Именно она будет создавать стандарты и алгоритмы, определяющие классный «чин» каждого человека в зависимости от соответствия этим стандартам. Тот, кто контролирует эти стандарты – тот и Царь горы.

«Новая нормальность» — это перевод безусловных прав в условные. Тебе будет разрешено что-то, только при выполнении набора условий. Право на перемещения – только после полного набора предписанных уколов или других действий и получения соответствующей записи в цифровом реестре, в котором обязана быть твоя персонализированная запись. Далее эта запись будет усложняться, к ней будет привязываться все более широкий функционал, который по сути тоже станет выполнением тех или иных условий. К примеру, «углеродная нейтральность» будет предполагать отсекающий максимум потребления товаров с «углеродным следом». Каждый товар будет промаркирован с указанием количества этого «следа», и общее количество потребления будет регулироваться через систему контроля. Это потребует полного перехода на цифровые деньги. Перебрал лимит – твой счёт временно блокируется. Либо будет какой-иной механизм.

Смысл всего комплекса мероприятий «новой нормальности» — в создании жёсткой системы регламентации (естественно, под вывеской заботы о безопасности), которая будет определять зависимость между выполнением условий и перечнем доступных прав.

По сути, человек будет жить в системе абонентской платы, где платежом станет выступать выполнение предписанных ему условий. Тотальный контроль подразумевает абсолютную власть, что, в общем-то, и является конечной целью всех преобразований.

Возможно, военные действия в Украине – это план глобальных управляющих по созданию этой «новой нормальности». А воющие стороны выполняют их приказ.

Краткое изложение статьи блогера Петра Балаева «Радующимся признанию ДНР и ЛНР посвящается». Война в Украине – это борьба за рынки сбыта между олигархами. Можно вспомнить период истории, когда между СССР и США были хорошие отношения. До того момента, когда Рейганом СССР был объявлен «империей зла», до краха мировых цен на нефть, главным врагом Америки была – Япония. Американские космонавты вместе с советскими летали по орбите Земли, а в это время шла жесточайшая торговая война с японцами, которая сопровождалась сильнейшим идеологическим накатом. В американских боевиках тех лет – главным антигероем был японец, являвшийся кровожадным якудза. Это произошло из-за того, что потомки самураев покусились на рынок автомобилей. Нефть подорожала, и рядовые американцы стали переходить на экономичные японские.

Европа перешла на единую валюту, чтобы сопротивляться американской экономической экспансии. Они решили противостоять ей единым экономическим пространством и единой валютой.

Веси мир страдает всяческими фобиями. Немцы – франкофобией. Французы – германофобией. Англичане – и франкофобией, и германофобией, и американофобией. Однако главная причина всех разногласий в другом. Весь мир живёт, как свора кобелей вокруг течной суки. Пытаются её поделить. Эту течную суку зовут – рынок и ресурсы. За неё все грызутся.

Запах суки полностью отключает у кобелей все остальные инстинкты, кроме полового. Олигархи имеются во всём «свободном мире». Едва только запахнет прибылью, как рынок напрочь отрубает мозги у олигархии, которая стоит за правительствами рыночных государств. Как сказал Маркс: «Капитал пойдёт на любое преступление, даже грозящее гибелью, ради 300% прибыли».

А уж если кто попробует от этой «суки» отодвинуть – грызня насмерть.

Все олигархи в этой рыночной стае одинаковы. В то время, когда Путин и Буш дружили, в Венесуэле Уго Чавес стал прижимать американские нефтяные компании. Российская свора олигархов почуяла бабло, и как кобели на запах суки, ринулась дружить с Чавесом.

Посмотрим, из-за чего с украинскими олигархами погавкались. Это началось сразу после Беловежья. «Бомбу» под дружбу заложил Ельцин, когда документы по СНГ подписывал. Если решили разорвать страну и разбежаться, так нужно было кардинально. Чужие – так чужие. Разъехались по разным квартирам и живите, как мирные соседи. Но они разъехались, только по комнатам в коммуналке с общей кухней и сортиром. И отношения получились как у соседей по коммуналке.

Они развалили производство в собственных государствах, и придумали отдельное от «дальнего зарубежья» экономическое пространство СНГ, между членами которого таможенные тарифы почти – отсутствовали.

Украинцы установили пошлины на товары из Европы меньше, чем РФ. Они завозили к себе европейские товары, растаможивали их и потом гнали в Россию почти безпошлинно, как уже украинские. И сразу началась грызня.

И газ, конечно. Чем выше плата за транзит, тем меньше прибыли у продавца. Украинцы хотели, чтобы она выше была. Ющенко победил на Майдане Януковича потому, что объявил, что будет сильнее напрягать Москву и Украина получит больше денег за газ и импорт. Но тогда ещё Европа сидела почти полностью на российском газе и Ющенко получил проблемы. Российские олигархи шантажировали Европу – если повысят тарифы за транзит, мы сократим поставки газа, а то и совсем вентиль прикрутим.

В конце концов, Юля Тимошенко приехала в Москву и подписала контракты. Юлю объявили другом России и надёжным партнёром. А Янукович её за эти контракты упёк в тюрягу. Олигархи России забыли про Юлю, даже злорадствовали, потому что Янукович намекнул о вступлении в Таможенный Союз.

Затем американцы стали у себя добывать газ и полезли с этим газом в Европу. А там рынок занят российским газом, и он дешевле. Крым-наш возник, поскольку испортили отношения с Украиной, получили там антирусское правительство и вопрос с базой Черноморского флота подвис. Пришлось Крым отжать. А чтобы переключить от него внимание – устроили «Ливан» в виде ДНР-ЛНР. Чтобы забыли про полуостров – нате вам, братья по славянской крови, эту болячку.

Что делать с этим ЛДНР стали думать потом, главное было разрулить ситуацию с базой флота. Дальше – видно будет. У олигархов России вся «многоходовочная» политика так и строится – дальше видно будет.

Тем временем США так нарастили производство сжиженного газа, что им потребовался рынок для него. Проблема в том, что Китай убил промышленность Америки, дисбаланс в торговле с ней достиг критического уровня в пользу китайцев, а у США отсутствовал товар, который можно было поставить на внешний рынок, чтобы сбить этот дисбаланс, кроме СПГ.

Главный рынок – Европа. Но чтобы туда залезть с дорогим СПГ, нужно чтобы по трубопроводам перестал идти дешёвый российский газ. Самое лучшее сделать Путина страшным агрессором и санкциями завинтить все вентили.

Вот вам и последние события, их причина. Сами же видите, что первые санкции – о «Северном потоке». Да вообще, вокруг него последние годы идёт главная свистопляска. А теперь и через Украину поставки газа прекратятся – война.

Эта ситуация для всех сторон плохая. Кому в ближайшей перспективе, кому в отдалённой. Даже американцам. Но, напоминаю, у «кобелей» мозги отсутствуют, только инстинкты, им прямо сейчас на рынок залезть надо, что будет потом – гормоны мешают думать.

Путину эта война – санкции, потерянный рынок газа. Но если сидеть на попе ровно, то все-равно подконтрольная США киевская хунта бойню на Донбассе развяжет. Сами себе приготовили западню в 2014 году или ещё раньше, при развале СССР.

Европе нужно, чтобы на рынке газа было много игроков, сбивающих друг другу цену, но скоро они получат на нём монополию США и очень-очень дорогой газ. А это приведёт к удорожанию энергии и росту себестоимости европейских товаров. В перспективе европейская промышленность окончательно сдохнет, китайцы своими дешёвыми товарами её прикончат. Вероятно, скоро наступит европейский экономический кризис ужасающих масштабов.

США это выгодно, но лишь в ближайшей перспективе. Они сейчас срубят бабла на поставках своего дорого газа в Европу. Однако, этим дорогим газом загонят ЕС в кризис и сами получат его. Кризисная Европа будет отвинчивать вентили на российских трубопроводах. И еще брать из них газ в кредит. Вероятно, в мире будет безоговорочное доминирование коммунистического Китая. Новый однополярный мир. Вот что значит, иметь мозги, когда дело рынка касается.

Возможно, что всё это звенья одной цепи с «пандемией». Требуется загнать человечество в концлагерь и война – это хороший повод, чтобы это сделать. Это будет делаться под лозунгом: «Чтобы избежать войны». Те, кто устроил «пандемию» и войну, будут заботится о мире.

Вера

Нынче на просторах интернета развелось много людей, ратующих «за эволюцию, математику, физику и науку вообще». И всех этих людей объединяет одна характерная черта – ВЕРА. Часто к этому добавляется – тупость.

Начнём с бытовой веры. Например, автомобили повышенной проходимости предназначены для движения по пересечённой местности (бездорожью). Но 90% покупателей внедорожников ездят только по асфальту. Зачем они покупают эти здоровенные, дорогущие, с отвратительной аэродинамикой, плохо управляемые машины? Им сказали, что это «круто», и они поверили.

Ещё одна вера. Большинство людей знают, что алкоголь – яд. Однако им сказали, что в малых количествах он полезен. Свою дозу – каждый должен узнать сам. И они поверили в это. Вероятно, все согласятся с тем, что в любых количествах алкоголь влияет на сознание человека. Чем больше доза выпитого, тем сильнее видно влияние. Про пользу нам сказали, про вред мы знаем из опыта, но верим в то, что нам сказали, отрицая очевидное – вред.

Другой пример, вера в существование Бога или вера в его отсутствие. Одним людям сказали, что существует какая-то загадочная сущность. У неё могут быть различные имена, например, Бог, Создатель, Иегова, Аллах и так далее. Эта сущность всё видит, слышит и контролирует. Отдельные личности утверждают, что общались с этой сущностью и им нужно верить. Однако, у большинства отсутствовала возможность увидеть её, но они верят в существование. Другим людям сказали, что эта загадочная сущность – отсутствует, рассказы про неё – сказки. У них отсутствовала возможность проверить это утверждение, но они верят в сказанное. Те и другие – ВЕРУЮЩИЕ.

Посмотрим на «знатоков» науки. Многие из них верят и повторяют различные сказки, которые отсутствует возможность проверить. Например, им сказали, что человек произошёл от обезьяны, а её предки из первичного бульона в результате миллионов лет «эволюции». Возможность проверить – отсутствует в принципе, поэтому они верят.

Другой пример, сказали, что расстояние от Земли до Солнца – 150 миллионов километров. Возможность проверить – отсутствует, но они верят. Многие вещи – отсутствует возможность проверить. Можно принять к сведению, то что сказали, но сомневаться, а можно принять на ВЕРУ.

В официальной науке человечества полно разных двусмысленностей, загадок и тёмных пятен. Сначала разберёмся с понятиями. НАУКА – это познание, основанное на сомнении. Сомнение отвергает веру. Там, где начинается вера – заканчивается наука. Познание – это, когда человек узнаёт что-либо новое и принимает это к сведению, то есть учитывает, что есть такое мнение.

Труд учёного похож на деятельность следователя. Следователь исследует место преступления, выдвигает гипотезы, находит, путём сбора доказательств, их подтверждение или опровержение. Учёный выдвигает гипотезы, исследует их и находит подтверждение или опровержение.

Принимайте мнение другого человека к сведению с поправкой на вероятность. Например, кто-то считает, что Земля плоская, другой – круглая, третий – плоская, но находится внутри шара. Доказательства своего мнения они приводят одинаковые, только интерпретируют по-своему. Вероятно, что это можно проверить, лишь самому слетав в космос и посмотрев со стороны на Землю. Однако и в этом случае остаётся сомнение в увиденном. Ведь, остаётся возможность, что к вам применили гипноз, кроме того, имеются технологии создания виртуальной реальности.

Поэтому, умный человек примет к сведению все три варианта. Но скажет себе: «исходя из уровня моих сегодняшних знаний, вероятность, что Земля круглая – 90%, плоская, но внутри шара – 9,9%, а плоская, стоящая на черепахе – 0.1%». Это соотношение может измениться с увеличением наших знаний и, самое главное, с желанием расширять свой кругозор.

Желательно знать разные версии по любому вопросу, чтобы можно было сравнивать и анализировать. Если человек во что-то верит, значит у него мало знаний и ограниченный кругозор. Авторитетный для него источник (учитель, врач, друг, радио, телевизор, священнослужитель и так далее) сообщает ему какие-нибудь сведения. С этого момента, человек начинает верить в это, отметая всё, что отличается от его веры. Если авторитетный источник поменяет своё мнение на противоположное, то такой человек также поменяет свою мнение и даже будет уверен, что он так считал с самого начала.

Нужно помнить, что авторитетный источник может сам заблуждаться или ему выгодно такое мнение (фирмам, производящим лекарства, врачу – чтобы люди болели). Можно принять эти сведения за основу, с которой можно сравнивать новые знания. Затем нужно найти новые знания и сравнить с предыдущим опытом. Тогда будет минимум два варианта сведений об этом предмете познания. Когда один из вариантов получает большую вероятность, то он принимается за основу, но остальные также учитываются, но с меньшей вероятностью.

Нам говорят, что всё предопределено, у нас отсутствует возможность что-то изменить. Убеждают, что думать вредно, после смерти всё заканчивается, нужно жить сегодняшним днём и брать от жизни всё, что сможешь. Твердят, что нужно жить со смирением, принять бедность. Утверждают, что Земля перенаселена, ресурсы заканчиваются, еды мало, скоро закончится вода. И во всё это предлагают верить.

И многие люди перестают думать. Они начинают ВЕРИТЬ. У них отсутствует возможность проверить, или подтвердить то, что они отстаивают. Они упорно отстаивают свои верования, ссылаясь на авторитеты.

Альтернативные исследования доказывают, что население Земли менее 2 миллиардов человек. Одна Аргентина способна прокормить всё сегодняшнее население планеты. Большая часть продуктов, производящихся сегодня – уничтожается.

Сегодня уже многие люди считают странными и надуманными многие научные факты. И возникает вопрос: «зачем нужно скрывать от людей правду?» Только у «думающего» человека есть возможность разобраться и отделить ложь от правды. Но такой человек мешает власти. Ей нужен «верующий» член общества. Им легче управлять. Верить можно в Бога, Дарвина, круглую или плоскую Землю, инопланетян и многое другое. Вера – это отсутствие познания, то есть – тупик.

Телескоп 1900 года – загадка истории

Считается, что традиция проведения Всемирных выставок началась в 1851 году, когда в период с 1 мая по 11 октября в Лондонском Гайд-парке прошла Всемирная выставка промышленных работ. Она была признана первой Всемирной выставкой. Ее девизом стало: «Пусть все люди работают совместно над великим делом – совершенствованием человечества».

Начиная с 1867 года (Всемирная выставка в Париже) для демонстрации экспонатов начали строить специальные павильоны. На Мировых выставках демонстрировались успехи в промышленности, народных промыслах и искусствах. Фабриканты и купцы заключали контракты, а многочисленные обыватели знакомились с достижениями человечества.

К концу века было проведено 10 всемирных выставок, 4 из которых – в Париже. Всемирная выставка 1900 года, более известна как Парижская, так как проводилась в Париже, Франция, с 14 апреля по 12 ноября 1900 года. Целью выставки было отметить достижения прошлого века и ускорить развитие следующего века.

Парижская выставка 1900-го года была одной из наиболее внушительных из когда-либо проведённых. Для выставки были предоставлены огромные площади, протянувшиеся вдоль обеих берегов реки Сены. Представьте, насколько просто можно было добраться до Парижа из любой точки планеты, что выставку смогли посетить более 51 миллиона человек со всего мира. Это был мировой рекорд посещений, который продержался до 1970 года. А в один из праздничных вечеров сразу 22 тысячи представителей французских муниципалитетов сидели за обедом в гостях у президента Эмиля Лоубета.

На выставке было продемонстрировано множество новых технологических решений, в том числе колесо обозрения Grande Roue de Paris, движущийся тротуар, звуковые фильмы, эскалаторы, телеграфон (первый магнитофон), аппараты А. Муассана, которые производили искусственные алмазы, микроскоп Л. Пастера, химические аппараты А. Лавуазье, Рудольф Дизель представил на суд посетителей выставки дизельный двигатель, работающий на рапсовом масле.

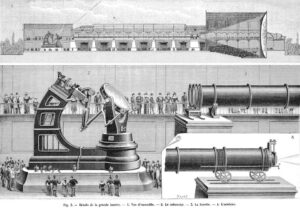

Традиция выставлять на Международных выставках телескопы, уникальные по своей конструкции или размерам, началась в 1893 году. Тогда, на выставке в Чикаго, был представлен огромный 40-дюймовый (102-см) рефрактор, построенный Альваном Кларком с сыновьями на средства американского бизнесмена Йеркса.

Так как Франция тогда лидировала по части изготовления точной оптики, одно из зданий на французской выставке было специально оборудовано под Дворец Оптики, и естественно, в нём должен был быть размещён самый большой телескоп в мире.

Этот инструмент был спроектирован фирмой, возглавляемой Франсуа Делонклом (Francois Deloncle). Сначала рассматривался проект рефлектора с апертурой 120 дюймов (3 м), но возникла проблема с заготовкой для стеклянного зеркала такого гигантского размера. Наконец, остановились на 49,2-дюймовом (125 см) рефракторе 187-ми футов (60 м) длиной. Самым большим рефрактором с диаметром 102 см был тогда телескоп Йеркской обсерватории.

При установке телескопа такой огромной длины по классической схеме под куполом возникло много проблем. Поэтому труба располагалась горизонтально, а свет звёзд направлялся в неё с помощью 79-дюймового зеркала, поворотом которого отслеживалось и движение звёзд.

Фирма Mantois изготовила 125-см заготовки для двух объективов рефрактора – визуального и фотографического. Фирма Jeumont glassworks смогла отлить удовлетворительный диск для зеркала-сидеростата. Расчётом и полировкой оптических компонентов занимался П. Готье (P. Gautier), ведущий французский изготовитель больших телескопов, который отвечал также за монтаж инструмента.

Для обеспечения фокусировки окулярная часть передвигалась по рельсам на четырёхколёсной тележке. С самым малым увеличением (500х) – поле зрения составляло всего три угловых минуты, но наведение на астрономические объекты выполнялось легко благодаря точной установке и регулировке всех механизмов. Наблюдатель был связан по телефону с помощником в сидеростате, который мог производить отсчёты по кругам и управлять зеркалом. Кратких фраз: «вперёд по прямому восхождению», «медленнее» и «назад» было достаточно для того, чтобы в поле зрения оказался нужный объект.

Управляемый гирями часовой механизм сидеростата функционировал настолько хорошо, что звезда оставалась в поле зрения при увеличении 500x в течение 45 минут без использования ручек тонких движений. Увеличение такого телескопа, по крайней мере в теории, составило 6000 раз. Луна казалась находящейся всего в 64 км от наблюдателя.

Толпы посетителей выстраивались в очередь, чтобы взглянуть в этот большой инструмент. Они расходились в полночь, тогда Эжен Антониади (1870-1944) из обсерватории Жювизи занимал место у окуляра для наблюдения туманностей. Он сделал рисунки нескольких туманностей, фотографировал Луну, фото были опубликованы в журнале Strand Magazine, ноябрь 1900. Судя по изображениям в Бюллетене Астрономического Общества Франции за 1900 год, туманности довольно обычны, и показывают окружающие их слабых звёзды. Вероятно, это могло бы быть обнаружено визуально с помощью намного меньшего телескопа. Отсутствие впечатляющих результатов может быть объяснено расположением телескопа среди прожекторов выставки и дыма большого города.

Когда Парижская выставка 1900 года закрылась, огромные финансовые вложения в телескоп были лишь частично покрыты собранными в качестве входной платы средствами. Компания Делонкля попыталась продать или передать инструмент французскому правительству, но по какой-то причине от него все отказались. Оптические части телескопа хранятся в Парижской обсерватории.

С этого момента прекратились попытки изготовить большой рефрактор. «Как обрезало», возможно, в телескоп увидели лишнее про Луну, звёзды и Солнце. Увидели то, что запрещено видеть. Возможно, просто запретили строить такие большие телескопы.

Вулканы и нефть

Органическую (или биогенную) теорию образования нефти в недрах признаёт абсолютное большинство геологов и нефтяников. Почти все прогнозы и открытия новых месторождений делаются на её базе. Из этой теории следует, что для возобновления нефтяных ресурсов требуются многие миллионы лет и в обозримом будущем они будут исчерпаны.

Неорганические (абиогенные) гипотезы полагают, что нефть образовалась из углеводородных газов, поступающих из недр. Углерод в составе мантии имеется, метан и углекислый газ обнаружены в выбросах вулканов. А поскольку масса мантии на несколько порядков больше, чем земной коры, соблазнительно предположить, что приток из глубин может пополнять наши нефтяные запасы.

Проблема происхождения горючих ископаемых связана с тем, что до настоящего времени отсутствует решение глобального вопроса происхождения нашей планеты в целом, в том числе её полезных ископаемых, а также возникновения жизни на Земле. Эти вопросы всегда привлекали и продолжают привлекать интерес многих ведущих химиков, геологов, биологов, астрономов, физиков, экологов, философов и других представителей различных наук во всех странах мира. Естественно, раскрытие сокровеннейших тайн природы, связанных с химической эволюцией Земли с момента ее зарождения до сегодняшних дней, позволило бы вести целенаправленный, следовательно, более эффективный поиск полезных ископаемых и рационально использовать их на благо всего человечества.

Интерес к вопросу о происхождении нефти возник у человека, вероятно, с момента обнаружения им этой маслянистой жидкости, выходящей из недр Земли. Более 200 лет назад учёные пытались найти разгадку этой тайны. В частности, М.В. Ломоносов в 1752-55 годах высказал гипотезу о неорганическом происхождении нефти в земной коре, которую изложил затем в своей знаменитой работе «О слоях земных» (1763 г.). В последующем многие крупные учёные – сторонники этой гипотезы, развивали её в теорию (А. Гумбольдт, П. Бертло, Д.И. Менделеев, В. Соколов). Однако, к настоящему времени, отсутствует её подтверждение практикой и всеобщее признание.

Как материалист, Менделеев считал, что органическая материя есть явление позднейшее, итог продолжительного развития природы. В связи с этим интересно отметить, что самый главный довод великого химика против гипотезы о происхождении нефти из органической материи был следующий: отсутствует подтверждение такой гипотезы геологической эволюцией земли, поскольку нефть возникла в тот период, когда ещё отсутствовала органическая материя.

Менделеев говорил: «В гипотезе о происхождении нефти из растительных остатков, имеются три едва ли преодолимые трудности.

1) Животные остатки должны были бы дать много азотистых веществ, а их очень мало в нефти.

2) Громадность массы уже открытой нефти и малое содержание жиров в животном теле.

3) Остаётся загадкой параллелизм месторождений нефти с горными кряжами.

Исходя из этого параллелизма и основываясь на том, что нефтяные источники Кавказа окружают весь Кавказский хребет, Менделеев предложил гипотезу минерального происхождения нефти. Намёки того же рода, говорил он, ещё ранее делал П. Бертло, а в новое время Фердинанд Фредерик Анри Муассан.

Подтверждает неорганическую теорию происхождения нефти и информация о глубинных месторождениях, находящихся ниже пяти и более километров. Теоретически очень трудно понять механизм, как на таких глубинах могла накопиться животная органика в миллионы тонн? Что помешало ей окислится и истлеть?

За последние годы резко возрос научно-технический уровень исследований. Однако, в общих чертах характеристика современного состояния знаний о происхождении нефти и нефтематеринских пород, сопоставима с характеристикой, выраженной в 1932 году И.М. Губкиным. Он отмечал, что все теории или гипотезы о происхождении нефти можно разделить на две большие группы 1) теории неорганического происхождения и 2) теории органического происхождения. В основе большинства этих теорий лежит фактический материал, полученный в результате лабораторных опытов, которые были обобщены. Процессы, которые приводили к образованию нефтеподобных продуктов в лабораториях, отождествлялись с процессами природы, и считалось, что и в природе нефть возникает таким же путём и в результате таких же реакций, как в пробирке, колбе, реторте, опытном кубе в лабораторной обстановке. Что далеко от реального положения дел. И.М. Губкин писал: «Вопрос же о происхождении нефти, до настоящего времени остаётся одним из запутанных и мало ясных вопросов». Многие современные учёные высказываются о малой эффективности геохимических исследований о происхождении нефти.

Кратко о горючих подземных ископаемых: уголь, торф, горючие сланцы, битум, нефть и газ. Четыре из них – твёрдые, у них отсутствует возможность двигаться под землёй. Нефть и газ в проницаемых пластах способны перемещаться и накапливаться в так называемых ловушках.

Считается, что уголь имеет органическое происхождение. В нем находят останки животных и растений, даже целые окаменелые деревья. Возраст самых древних углей 300-400 миллионов лет, они залегают на глубине до 2 км. Это продукт преобразования и уплотнения растительности древних лесов и болот. В отсутствии кислорода, из неё образуются твёрдые тяжёлые углеводороды. В более глубоких пластах уголь обязательно содержит и газ (метан) в количестве до 40 м3/т. При сухой перегонке угля можно получить жидкость, близкую по составу к нефти.

В соответствии с органической гипотезой, растительный мир должен был находиться на малых территориях в колоссальных количествах (для получения миллионов тонн угля). Это возможно, если они росли и погибли, находясь рядом, или какая-то сила собрала растения по всей планете в отдельные, строго определённые, места. Возможно, нефть, в которую попали останки животных и стволы деревьев, превратилась в уголь. Получается, что его органическое происхождение под вопросом.

Торф образуется при гниении болотной растительности при отсутствии кислорода. Считается, что это начальная стадия образования отдельных видов углей, следующая – бурый уголь (большой вопрос, так как доказательства – отсутствуют). Возраст торфяных залежей исчисляется тысячелетиями, их формирование продолжается и поныне.

Горючие сланцы – это окаменевшие илы, сапропели (только предположения, доказательства – отсутствуют). Они образовались примерно 450 млн лет назад на дне морей и содержат от 10 до 70 % органического вещества (керогена). При сухой перегонке дают смолы, близкие к нефтяным, и метановый газ.

Битумы – тяжёлые, часто окисленные фракции нефти. Встречаются на поверхности, образуя т.н. асфальтовые озера (крупнейшее в Венесуэле имеет площадь 4 кв. км).

Залежи природного газа повсеместно найдены в осадочных породах (огромный вопрос к их возникновению). На больших глубинах в составе газа могут содержаться и более тяжёлые углеводороды (газовый конденсат). Открыты газовые месторождения с конденсатом и нефтяной оторочкой, что косвенно указывает на их общее происхождение. Наконец, при низких температурах и высоких давлениях газ может находиться в пластах в твёрдой форме газовых гидратов; ресурсы их огромны, но добыча пока безперспективна.

Залежи нефти массово встречаются в осадочных породах на глубинах от 0 до 6 тыс. м. Но с увеличением глубины всё чаще находят в пластах газ.

Блогер sibved в статье «Новая гипотеза о причинах извержения вулканов: горение силановой нефти» высказал свою версию.

Гипотезы неорганического, абиогенного происхождения нефти связаны с дегазацией недр. Авторы гипотез приводят разные причины этого процесса, но у всех, эти газы превращаются в жидкую фракцию углеводородов, в результате процесса конденсации и различных преобразований.

Известно, что нефтяные месторождения соседствуют с газовыми. Этот факт так же подтверждает неорганическую гипотезу происхождения углеводородов.

На глубинах 2 км существуют угольные залежи. Утверждается, что туда, каким-то образом попали древесные остатки. По альтернативной гипотезе образования угольных пластов, каменный и бурый уголь – это выходы, разливы нефти, которые окаменели. В углях содержится сера в количествах, которое отсутствует в древесине.

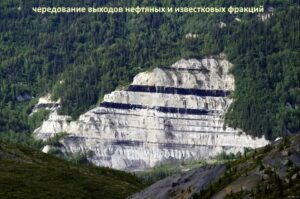

Рассматривая множество слоёв в структуре известковой горы, можно заметить, что залежи угля имеют много слоёв разной толщины, разделённых известняком. Вероятно, это чередование выходов нефтяных и известковых фракций. Либо совместный выход нефти с известковыми потоками из недр, но с отслаиванием фракций выхода (нефть легче воды).

Можно сделать вывод на основе неорганической гипотезы, что в недрах Земли могут находиться и постоянно синтезируются различные газы, в том числе и на основе углерода (углеводороды). Вероятно, в недрах существуют силаны (соединения кремния и водорода), которые могут находиться в тяжёлых фракциях, в силановой нефти.

В соответствии с этой гипотезой можно по-новому объяснить механизм вулканических извержений. Вместо прорывов магматических плюмов из недр, нужно рассматривать горение силанов при подъёме к поверхности. Силаны самовозгораются при обычных условиях, либо их окисляют другие соединения. Силан очень легко реагирует (отдаёт водород). Например, в реакции взаимодействия силицида магния и соляной кислоты.

Кислород для окисления и горения силана присутствует в породах земной коры в виде оксидов. Возможно, силан может восстанавливать эти оксиды с образованием рудных тел, воды и песка. Вероятно, перед этим происходит извержение только с выбросом пепла и газов или с изливанием магмы. Почему одном случае так, а в другом – так, только догадки вулканологов. Но в случае пепельного извержения видно, что из недр вырываются потоки раскалённых газов, обжигая породы и вовлекая в свои потоки.

Химический состав вулканических газов: водяной пар, диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хлористый водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. Также присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они могут меняться в пределах одного вулкана.

В грязевых вулканах обильно образуется вода. В местах их извержений образовывались выходы с водой – песка. Возможно, таким способом образовались Чарская пустыня в Якутии, Сахара, Аравия. На Земле много мест с большим содержанием чистого песка. Маловероятно, что это древние моря. Например, Африка находится в среднем на 500 м выше поверхности воды мирового океана. В Сахаре имеются гигантские кратеры, которые, вероятно, когда-то были выходами водных масс с песком. Вероятно, причиной этому было – горение силанов.

По гипотезе Д. Тимофеева кроме силановой нефти, в недрах образуется нитронефть (растворы нитросоединений). При подъёме к поверхности, происходит их детонация, образуется землетрясение от гигантского по силе взрыва. Сейсмограммы у мощных взрывов и землетрясений одинаковы. Именно процессом детонации можно объяснить множественность афтершоков после первого толчка – это продолжается процесс детонации остатков нитронефти. К детонации может привести падение давления, электроразряды в пустотах земной коры или подвижки этих пластов (нитроглицерин детонирует при ударном воздействии на него).

Для подтверждения или опровержения этой информации нужно проводить полевые наблюдения, брать пробы при помощи газоанализаторов, анализировать данные от сейсморазведки и т.д. Маловероятно, что геология будет пересматривать свои представления о строении Земли и о процессах внутри неё. Кто захочет брать туманные гипотезы и работать над ними, ведь гранты рулят ситуацией.

Имеются и другие версии относительно нефти и извержений вулканов. Например, что раньше, до создания жизни на основе углерода, на Земле существовала жизнь на основе кремния. Кремниевые деревья были много километровой высоты Какая-то сила, практически, уничтожила эту жизнь.

У части деревьев уничтожили вершины, то, что осталось – назвали горами. Другую часть переработали, добывая нужные минералы. В результате образовались каньоны и «вулканы» — кучи переработанной породы. Такие же кучи, только меньше по размерам, образуются после добычи полезных минералов человеком. Кучи, созданные человеком, также, как «настоящие вулканы» взрываются, дымят, извергают «лаву», только в меньших масштабах.

В местах разработки крупных карьеров и шахт образуется целый каскад отвалов. Зрелище впечатляющее и пугающее: словно перед тобой спящие вулканы, которые вот-вот пробудятся.

В каком-то смысле так и есть. Породные отвалы могут тлеть, гореть, разрушаться, а в редких случаях и взрываться. Дело в том, что в горной массе остаются сера, тяжёлые металлы и другие примеси. Находятся здесь и включения угля, содержащие главный элемент «бомбы замедленного действия» — пирит. Этот минерал имеет свойство самовоспламеняться. Температура горения внутри террикона может достигать 1000-1500 °С.

Кремниевые деревья – горы, продолжают жить. Этим можно объяснить постоянное поступление воды на вершины гор, а затем изливание её с вершин. Вероятно, вода, для кремниевых деревьев – это, как кровь у человека. Может быть вода в недрах хранится в различных видах или возможно, в результате попытки уничтожения кремниевого мира, часть воды превратилась в нефть, уголь, сланцы и другое.

Информация исчезает

Люди, много читающие, обнаружили, что важная информация, про которую много писали в средствах массовой информации – исчезает.

Информацию уничтожают, сжигая библиотеки периодики начала 20 века. Это исключает возможность сравнения познаний о нашем мире, существовавших в начале 20 века с сегодняшними. А они кардинально различались.

Второй способ – это когда со временем, информация пропадает из общего доступа, а изобретения исчезают. Вспомним, яркие и «забытые» изобретения, про которые было множество публикаций, а затем наступила тишина.

В 1986 году два швейцарских физика Алекс Мюллер и Георг Беднорц, испытывая образцы оксидных керамик, обнаружили их сверхпроводимость при температуре -243 °C. Затем в феврале 1987 года американский китаец Пол Чу объявил, что ему удалось создать материал того же типа, который переходит в сверхпроводящее состояние при -175 °C, что гораздо выше точки кипения азота -196 °C. Открытие сразу было подтверждено сотнями лабораторий по всему миру. Это могло позволить осуществить термоядерную реакцию, что давало человечеству вечный источник энергии.

Многие журналы, газеты и научные источники того времени опубликовали статьи на эту тему.

В журнале «Наука и жизнь» №6 за 1989 год вышла статья под заголовком: «Страсти кипят при температуре ТК». Выдержки из неё: «… вечером в среду 18 марта почтенные, благовоспитанные клиенты нью-йоркского «Хилтона» испытали сильную встряску. Как только открылись двери в конференц-зал отеля, шумная толпа, дожидавшаяся этого момента, бросилась заполнять места в зале. В течение трёх минут все 1200 мест были заняты, и еще больше тысячи человек толпились в проходах…. В тот вечер обсуждались последние новости о высокотемпературной сверхпроводимости… Открытие… имеет научное, и огромное СОЦИАЛЬНОЕ значение. Именно поэтому сегодня все доклады о сверхпроводимости происходят в переполненных залах. Ведь жидкий азот очень дёшев, дешевле лимонада, его получают напрямую из воздуха, а это означает, что сверхпроводники уже сегодня становятся легкодоступными материалами для промышленных технологий. Новые сверхпроводниковые технологии способны радикально изменить энергетику, электротехнику и транспорт… а также революционизировать вычислительную, измерительную и медицинскую технику».

«Получены высокотемпературные сверхпроводники, носителями электрического тока в которых являются электроны (АП, Нью-Йорк, 23 января 1989 года».

«На сегодняшний день имеется более ста различных технологий получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов (Chemical and Engineering news, 1989, т.67 №8 с.21)».

«Бум «тёплой» сверхпроводимости докатился до английской школы: группа старшеклассников под руководством учительницы химии изготовила в школьной лаборатории сверхпроводящую керамику». Кстати, «сами компоненты, входящие в состав новых сверхпроводников, входят в состав полиметаллических руд, но за отсутствием спроса, до сих пор они шли в отвал. Так что теперь нужно наладить переработку отвалов из этих руд» («Химия и жизнь», №2, 1988г.)

«Одновременно сейчас уже идёт работа над технологией новых сверхпроводников и изготовления из них различных деталей. Сама процедура изготовления сверхпроводящей керамики очень проста».

Затем начинается откат назад: «С предельным магнитным полем у новых сверхпроводников всё обстоит благополучно… Но вот с критическим током дела обстоят гораздо хуже. Это одна из самых трудновоспроизводимых характеристик…технологию получения сплошного сверхпроводника ещё предстоит разработать… Зато уникальные свойства сверхпроводимости, связанные с малыми токами, можно уже начинать использовать. Микроэлектроника и вычислительная техника – здесь новые сверхпроводники можно применять уже прямо сейчас».

И всё, тема исчезла из печати. Вечный источник энергии положили в дальний ящик стола.

Раньше выпускалось множество популярной научно-технической литературы для широких масс. Информация, публикуемая в ней, позволяла самостоятельно изготовить различные изделия, вплоть до сверхпроводимой керамики. На сегодняшний день она урезана на 99 %. Это является одной из основных проблем современности. Кроме того, раньше даже популяризаторские темы проходили жёсткий контроль перед выходом в свет (цензуру). На выходе был достаточно качественный материал, то теперь сплошное засилье профанации «от науки», типа чёрных дыр, большого взрыва, воды на Марсе и Луне и другого. Уровень подачи материала опустился на уровень дураков. Вероятно, это было сделано специально. Слишком грамотные люди мешают власти править.

Кроме того, исследования показали, что множество статей пишутся с использованием современных текстовых генераторов, управляемых ИИ. Это приводит к уродованию языка, «воровству» изображений и цитированию отсутствующей литературы. Подобные публикации позиционируются как результат объективных и систематических исследований, но при этом содержат мало понятный контент. Если в статьях приводятся данные статистики, то по ним трудно что-либо понять и проверить их. Например, имеется сообщение: «За последний месяц заболеваемость выросла на 200 %». Если в прошлом месяце заболел 1 человек, а в этом – 2, то получим 200%.

Ещё пример «забытого» изобретения – арменикум. В начале 90 -х писали про армянское лекарство против ВИЧ. Сначала его начали высмеивать. Когда стали показывать реально излеченных людей, про лекарство – забыли.

В конце 80-ых годов в СССР смогли синтезировать искусственный белок из углеводородного сырья – прямой конкурент сое. Открытие исчезло.

21 июня 2016 года произошла мировая сенсация. Группа учёных во главе с В. Карабановым, заявила об открытии биологической трансмутации урана и тория. Трансмутация – превращение одних химических элементов в другие. До сих пор это превращение удавалось только в очень ограниченных количествах на мощных ускорителях, что весьма сложно и дорого. При помощи этой технологии можно получить любые изотопы. Уже предлагаются варианты её применения:

1. Превращение ядерных отходов от атомных электростанций в безвредные вещества.

2. Повышение эффективности атомных электростанций в десять раз.

3. Создание портативных источников энергии (размером с батарейку от фонарика), равным по мощности промышленным турбинам.

Имеются и другие перспективы биологической трансмутации.

По словам участников группы, трансмутацию можно провести в биореакторе, грубо говоря, в пробирке, наполненной урановой или ториевой рудой, а также культурой бактерий рода Thiobacillus на специальной питательной среде. Кроме того, в среду вносятся добавки, содержащие элементы с переменной валентностью. В результате жизнедеятельности бактерий, ими синтезируются изотопы элементов, более тяжёлых, чем уран. Некоторые из них обладают большой коммерческой ценностью, и стоят в тысячи раз дороже золота, поскольку синтезируются в крайне малых количествах (граммы), пользуются большим спросом. Они активно используются в медицине, оборудовании для проверки багажа в аэропортах, в промышленности и т.д.

Возможности новой технологии впечатляют – вместо граммов можно синтезировать килограммы и даже тонны самых дефицитных и дорогих изотопов, включая молибден-99. Объем мирового рынка только медицинских изотопов уже составляет порядка 8 миллиардов долларов, и спрос на них стабильно растёт примерно на 5% в год. А в ответ – тишина, разработка спрятана «под сукно».

В интернете, в частности в Википедии, были статьи об опасности землетрясений. Например, остров Ла-Пальма представляет собой скалу, которая нависает над океанской впадиной глубиной 4,5 км и после взрыва, с высокой степенью вероятности, может соскользнуть вниз, вызвав мегацунами высотой от 400 до 1000 метров, которое смоет всю Западную Африку и Западную Европу, а также всё восточное побережье обеих Америк, в том числе всё восточное побережье США. Да и в Тихом Океане есть Марианская впадина над которой нависают такие скалы. Американские и английские учёные, которые 5 лет назад писали статьи о возможности мегацунами в результате землетрясения, стёрли свои статьи на эту тему.

В интернете были статьи про катушки Тесла, позволяющие из эфира получать электрическую энергию.

Вероятно, за последние 50 лет человечество получило от огромной армии учёных три вещи – GPS, интернет и мобильную связь, что свидетельствует об остановке научно технического прогресса. Все три – это результат военных разработок. Кстати, все три выключаются для гражданского населения нажатием кнопки.

Участвовал на Фейсбуке в группах «Физика». В одной было около 100 тысяч участников. В начале шли публикации о всякой ерунде, строго по учебнику, например, что будет, если при полёте на сверхсветовой скорости включить фары и тому подобное. Последние два месяца были опубликованы статьи альтернативных исследователей об эфире, теории относительности, тяготении, строении Земли и так далее. На публикации было множество комментариев. Внезапно, без объяснения причин, группу закрыли. Затем пропала вторая такая группа, где было около 50 тысяч участников. Там успели проскочить только 3 подобных публикации. Вероятно, кому-то мешают думающие люди. Хотя, возможно, это просто совпадение.

Механизмы – загадка истории

Краткое изложение статьи vaduhan_08 «МЕХАНИЗМЫ. Когда кончился ручной труд». Статья, в которой много вопросов.

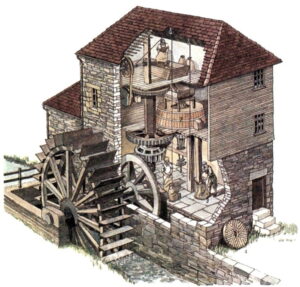

Ручной труд – это, когда всё делалось руками, брали инструмент – пилили, строгали, рубили, таскали и все на себе, вручную. Переход от ручного труда к механизмам это глобальное событие. Это значительно повышает производительность труда, освобождает человека для творчества, это даёт больше еды и многое другое. Максимальная сила при ручном труде – это сила рук и ног, то есть одна человеческая сила. Чтобы использовать силу ветра или падающего потока воды, или лошади, нужна коробка передач, а это уже механизм! Вот это и есть ключевая точка от которой можно начать отсчёт современной механистической цивилизации. Возможно, первый такой механизм – зубчатая передача.

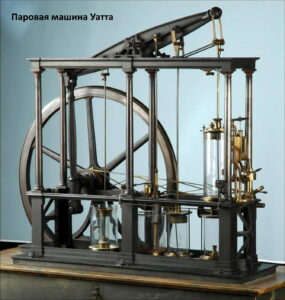

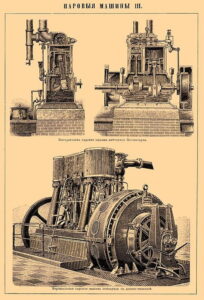

Чтобы это сделать, нужна развитая металлургия и металлорежущие станки, желательно, чтобы вал этого станка крутила паровая машина. Паровые машины – это конец 19 века. Их устанавливали на пароходы, на заводах, фабриках, везде, где требовались большие усилия и скорость вращения вала. Но паровая машина это много механизмов, где нужны передачи. Получается замкнутый круг.

Возможно первую паровую машину смог сделать кузнец, например паровую машину Уатта. Однако для её изготовления нужны инструменты, которые изготавливаются из прочной и твёрдой стали. Где взял инструменты кузнец? Чтобы изготовить инструменты, нужны инструменты из ещё более из прочной и твёрдой стали. Опять замкнутый круг.

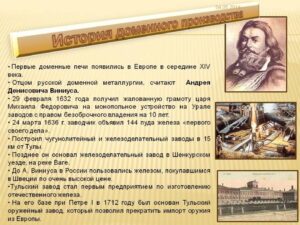

Чтобы изготовить инструменты, станки, машины и приспособления, требуется большое количество металла разного качества. Историки пишут про мягкое болотное (метеоритное) железо. Что его обрабатывали каменными молотками. Когда оно закончилось, придумали, как выплавлять сталь и чугун из руды.

Первое железо, известное человечеству, носило космическое (метеоритное). Как инструментальный материал оно стало использоваться примерно 2 тысячи лет до нашей эры. Технология выплавки металла несколько раз появилась на свет и терялась в результате войн и смут, но, как считают историки, первыми освоили выплавку хетты.

Из болотного железа отсутствует возможность изготовить инструменты, станки, машины и большинство приспособлений. Требуется сталь и чугун.

Для их получения требуется руда. Чтобы добывать её, требуются прочные и твёрдые инструменты (хотя бы кирка, кайло).

Историки говорят, что раньше передавали усилия при помощи деревянных шестерён. Деревянные мельницы сохранились и работают до сих пор. На них перемалывали муку, тряпки для белой бумаги, на которой потом делали прекрасные расписные летописи.

А чем обрабатывали древесину? Её нужно спилить или срубить, распустить на пиломатериалы, изготовить детали. Для этого требуются прочные и твёрдые инструменты: топоры, пилы, стамески, рубанки. Для изготовления их лезвий требуется твёрдая сталь. Опять замкнутый круг.

Историки пишут, что в течении тысячелетий всё изготавливали вручную или при помощи деревянных мельниц. Это началось в древнем Китае или Риме и продолжалось до начала 19 века. Потом, что-то, куда-то человеку стукнуло, и он решил, что пора начать делать больше и быстрее. Возможно – это был голод. Раньше было лень делать из металла, а голод заставил.

История гласит, что первое железо было выплавлено случайно. В середину (случайно) костра, положили нужную руду (случайно), развели большой (случайно) костёр, сделал это специалист по кузнечному делу (случайно), он (случайно) обратил внимание, что образовалось из руды, (случайно) понял, какую руду нужно использовать и так далее. Однако, чтобы обрабатывать, то что получилось из руды, нужны инструменты из более прочной и твёрдой стали. Опять замкнутый круг.

Из Википедии: «История производства и использования железа берёт своё начало в доисторической эпохе, скорее всего, с использования метеоритного железа. Выплавка в сыродутной печи применялась в 12 веке до н. э. в Индии, Анатолии и на Кавказе. Также использовалось железо при выплавке и изготовлении орудий и инструментов в 1200 году до н. э. в Африке. Уже в первом тысячелетии до н. э. использовалось кованое железо. Об обработке железа упоминается в первой книге Библии (Быт. 4:22). Интересно, какими инструментами изготавливали изделия?

Материал, в обиходе называемый «железом», как правило, является сталью или чугуном и представляет собой сплав железа (Fe), как химического элемента, с углеродом (C). При концентрации углерода в сплаве менее 0,02 % получается мягкий пластичный тугоплавкий (температура плавления железа 1539 °C) сплав». Интересно, как добивались такой температуры?

При концентрации углерода в сплаве от 0,02 до 2,14 % сплав называется «сталью». Сталь, с содержанием углерода более 0,3%, можно подвергнуть закалке, то есть сделать твёрдой. Углерод при плавке выгорает, кокс компенсирует этот процесс. Кокс предоставляет углерод для восстановительных процессов и обеспечивает науглероживание стали и чугуна. В кустарных условиях, отсутствует возможность получить что-нибудь дельное.

Для получения качественной стали требуется доменная печь с подачей воздуха, кокс, получаемый из антрацита, известняк, высокая температура и огнеупорный кирпич, способный её выдерживать.

Обыкновенный кирпич из красной глины при температуре 1200 градусов, плавится, а когда остывает, крошится. Требуется кирпич, выдерживающий длительное время температуру до 1700 °C. История говорит, что огнеупорный кирпич появился в 19 веке, следовательно, только после этого началось получение металлов. Для его изготовления требуется температура более 1300 °C. Опять замкнутый круг.

Ещё один парадокс истории. Паровые машины повсеместно стали использовать в 19 веке. Однако, изучая Мариинско — Тихвинскую водную систему, я наткнулся на пороги, которые были очень похожи на старые гидротехнические сооружения. Мне попалась старая карта, где на уровне ивановских порогов были странные поперечные отметины на Неве, как бы поперечные полосы, а рядом находились лесопилки и ткацкие фабрики, упоминания о которых – отсутствовали.

Затем нашёл информацию об Олонецких металлургических заводах, которые в конце 18 века, вдруг прекратили своё существование, якобы за отсутствием надобности, остались лишь редкие исключения. Затем, удалось обнаружить похожие металлургические центры. Ими оказались Тагильские уральские горные заводы, так называемые Демидовские.

Там встретилось упоминание о водяных турбинах. Согласно истории, в начале 19 века использовались паровые машины, а их КПД был низким. Однако, на этих заводах использовались водяные турбины, КПД которых достигал 80%, а мощность на выходе – сотен лошадиных сил.

Для работы турбин требуется, хотя бы маленький перепад высот. Вот, что

пишут о плотине «Пороги» на реке Сатка: … плотина сделана из огромных валунов без применения цемента … на этой плотине в 1910 году установлено электрооборудование и она стала гидроэлектростанцией». К валу турбины подключали генератор, вот и электричество. Широко стали внедрять в производстве привод от гидротурбин со второй половины 19 века, поэтому все основные металлургические производства были около рек.

К сведению читателей, производство меди и бронзы сложнее, чем стали. Поэтому бронзовый век может наступить после достижения очень технологического уровня производства стали и чугуна. То есть сначала решили все проблемы с производством стали и чугуна, научились производить их в огромном количестве, разных марок, а только потом, приступили к освоению меди и бронзы.

Может быть первоначально всё изготавливалось при помощи звука и мысли? Потом, число таких специалистов стало уменьшаться, возможно, этому способствовала инквизиция и люди перешли к ручному труду.

Другой вариант, что все технологии нашей цивилизации достались по наследству от предыдущей.

Третий вариант – технологии предоставляются нам, в соответствии с тайным планом, какой-то скрытой силой. Какая-то рука направляет человечество на путь развития, далёкий от идеального и ведущий к деградации человечества. Этим можно объяснить резкие скачки технологий, у которых отсутствует преемственность. Становится понятным, почему резко прекращается использование перспективных технологий, происходит уничтожение системы здравоохранения и образования, изменяются в худшую сторону система моральных ценностей человека.

На сжатом воздухе

Изучим возможность построения цивилизации на основе сжатого воздуха, как энергоносителя и рабочего тела.

Рассмотрим преимущества использования сжатого воздуха.

Экологическая чистота, постоянная восполняемость, безшумность, отсутствие вредных воздействий на человека, искр и открытого огня (использование в угольных шахтах и подобных предприятиях), чистота, требующаяся в текстильной и пищевой промышленности и так далее.

На первый взгляд – идеальное средство, которое можно и нужно применять во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Однако, нашлись «мелочи», которые, похоронили такую хорошую идею. Но об этом позже. А пока – история.

Имеются описания опытов античных учёных-философов и вездесущих китайских изобретателей, но это, скорее всего, сказки. Поэтому рассмотрим тему с более поздних, близких к нам по времени позиций. Об этом периоде нам поведают оригиналы документов и «живые» образцы изделий.

Bompas разработал и запатентовал в 1828 году первый автомобиль, приводимый в движение сжатым воздухом. Судя по описанию, поршни, двигавшие шатун, были подсоединены к двум резервуарам со сжатым воздухом. Упоминания постройки и изображения его – отсутствуют.

Документ, датируемый 1880 годом, свидетельствует, об изобретении пневмодвигателя, построенного французами Andraud и Тэсси Motay в 1838 году. Автомобиль, ездил на испытательном треке в Шайо в 1840 году и было решено продолжить и развивать эту идею.

В 1848 году Barin von Rathlen построил транспортное средство, о котором было сообщено, что оно добралось из Putney в Wandsworth (London) со скоростью 10-12 миль / час.

В конце 1855 года конструктор Julienne изготовил транспортное средство в Сен-Дени во Франции, движимое 25-ю атмосферами сжатого воздуха.

Изображений всех этих аппаратов тоже отсутствует.

Зато сохранился чертёж «Пневматического локомотива» англичанина Arthurа Parsey. В 1847 году он получил патент в Англии для применения сжатого воздуха в двигателях локомотивов. Он также получил в 1847 году патент в США (№ 5,205). Локомотив предназначался для работы в угольных шахтах. На чертеже видно, что резервуар со сжатым воздухом был только один и двигался так же один поршень, передавая усилие на колёса. Сведения о его строительстве – отсутствуют. В 1845 году для привлечения инвесторов была построена модель, сохранившаяся до сих пор в музее York Railway Museum.

В 1862 году С. И. Барановский продемонстрировал новую машину,

которую называл «духоходом» или «духовым самокатом». Аппарат очертаниями был весьма похож на паровые локомотивы того времени, но в нём отсутствовал котёл и сложные механизмы паровой машины. Вместо этого на тележке были установлены два горизонтальных цилиндра диаметром по 150 мм и с ходом поршня 300 мм, а вместо горизонтальных, плоских скользящих золотников были введены вертикальные цилиндрические.

Сжатый воздух, приводящий в движение машину, помещался в 34-х горизонтальных баллонах диаметром 150 мм и длиной 2100 мм каждая. Для управления машиной имелись краны, манометр, рычаг с тягой к золотнику. Для двух машинистов соорудили маленькую крытую площадку.

Каждый такой самокат должен был вести за собой маленький вагон с запасами баллонов, наполненных сжатым воздухом. После расходования запаса баллонов (примерно через 2-3 часа), машинист подключал запасные баллоны, а опустевшие оставлял на станции для пополнения от специального компрессора.

Из воспоминаний очевидца: «27 декабря в 3 часа пополудни я был на дебаркадере Николаевской железной дороги, где производились опыты с новой машиной. Из локомотивного сарая пришёл локомотив и привёл за собой какое-то собрание труб, окрашенных дикой краской, а около этих труб маленький передаточный механизм прямого действия. К духоходу был прицеплен один вагон, который, разумеется, тотчас же по приходе… был наполнен любопытными, успевшими в него поместиться. Поезд тронулся и громкое «ура!» понеслось за ним…».

Вплоть до лета 1862 года, самокаты тянули вагончики между Петербургом и Царским селом, но сложность конструкции и ряд технических сложностей использования помешали дальнейшему развитию этой технологии, опередившей своё время.

В 1872 году Rufus Gilbert заключил контракт на постройку трамвая, который должен был курсировать по 6-й авеню до 53-й стрит в New York, используя сжатый воздух. Но финансовая паника 1873-года на этот раз перечеркнула все планы.

В 1875-году началось первое промышленное применения локомотива на сжатом воздухе. Это произошло в построенном в горах Швейцарии тоннеле Saint Gotthard. Маленький локомотив тащил за собой две четырёхколёсные платформы с резервуарами сжатого воздуха. При стравливании воздуха дополнительно вентилировался и охлаждался воздух в самом тоннеле.

В 1878 году на второй авеню на участке железной дороги Нью-Йорка были протестированы и затем работали пять трамвайных вагонов, построенных компанией Pneumatic Tramway Engine Company. Они были разработаны Робертом Харди, под патронажем Германа Хаупта. Впервые была введена система рекуперативного торможения, которая использовала двигатель как компрессор при замедлении трамвая, для повышения общей эффективности и облегчения конструкции. Сжатый воздух хранился в четырёх баллонах по 13 кубических метров, под давлением в 42 kg/cm2. Запас хода хватало на 13 километров. Локомотивы Харди, более совершенного дизайна, бегали по Манхеттену в 1897 году. Здесь пригодилось его малошумность и отсутствие дыма.

С возрастанием мощности двигателей, всё сильнее вставала проблема, связанная с использованием воздушно-компрессионных установок. При сжатии воздуха – он нагревается, а при расширении – охлаждается, вплоть до образования льда.

CHARLES HODGES изобрёл двухступенчатую систему расширения воздуха с использованием пароперегревателя, что и было отражено в патенте.

В последствии, компания HK Porter Company выпустила сотни локомотивов, использовавшихся на восточном побережье США в угольных шахтах. Они выпускались вплоть до 1915-года. Многие сохранились до сих пор.

Была разработана система поворота локомотива на ограниченном участке, в условиях города (земля в городе очень дорогая). Он разворачивался вместе с отрезком рельсов, для перехода с одного пути на другой.

Лучше всего пневмодвигатель прижился на городском транспорте, а именно, в трамвае. Общие принципы те же: закачать под огромным давлением полный бак воздуха, помешать замёрзнуть системе при выходе воздуха наружу. Для её решения использовалась система редукторов и подогревателей.

Поляк LOUIS MÉKARSKI в 1876 году тестирует своё изобретение на линии Courbevoie-Etoile Line, Paris Tramways Nord. Придуманные и запатентованные им изобретения (нагреватель воздуха, расширительные редукторы и клапана) до сих пор называются «система Меркавски» и повсеместно использовались с различными доработками и усовершенствованиями.

Подобные пневмо-трамваи получили распространение в больших густонаселённых городах по обеим сторонам Атлантики. Как считается, они были, относительно, дорогими, имели малый запас хода между «заправками». Но продолжали распространятся по всему миру.

В одной только Англии подобные трамваи бегали в East London, Wantage, Vale of Clyde, Liverpool, Chester. Выпускались трамваи фирмой «Compressed Air Engine Co Ltd, of 19 St Swithins Lane».

В Нью-Йорке и Чикаго (САСШ) пошли ещё дальше и попытались организовать производство пневмо-автомобилей по проекту инженера Robert Cady Burt’s. Он был физиком-изобретателем, в частности он занимался фотоэлектрическим эффектом, исследуя возможности изготовления солнечных батарей, «Закрытый комбинированный цикл», где выхлопные газы автомобиля использовались с целью, максимально повысить КПД подобных аппаратов и ещё многим другим.

Другие инженеры-конструкторы так же пытались развернуть подобные производства. Максимальный ход авто был меньше 20 миль. Поэтому, остро встал вопрос о заправочных станциях. Их стали строить в большом количестве, например, система пневмо-АЗС во Франции Vichy (1895), Aixles-Bains (1896), La Rochelle (1899), and Saint-Quentin (1901).

Были предприняты попытки создать систему снабжения поездов сжатым воздухом на ходу. Строились огромные установки для компрессии воздуха перед заправкой, например, в 1890 году, в Нью-Йорке General Herman Haupt. Мощность установки 1500 л.с. Предназначалась для заправки сжатым воздухом локомотивов Харди.

Имеется версия, что раньше существовало пневмометро, основанное на перемещении вагонов под воздействием сжатого воздуха. Современное метро использовало, на первом этапе, его туннели.

Разработки пневмо-автомобилей ведутся до сих пор, например, локомотивы в шахтах и на различных производствах трудились вплоть до 60-70-х годов прошлого века.

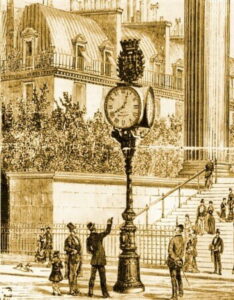

В 1880-х годах на улицах Парижа появились пневматические часы. Каждые 60 секунд центральный компрессор подавал по трубопроводам импульс сжатого воздуха, и минутные стрелки всех часов одновременно передвигались на одно деление.

Установка первых пятнадцати часов потребовала укладки 18 километров труб. Поначалу трубы тянули в тоннелях метро, а затем, когда место там закончилось, в самостоятельных подземных каналах.

От «часовой» магистрали можно было сделать ответвление и за умеренную плату наслаждаться пневматическими часами дома (5 сантимов в день – первые часы, ещё 4 сантима за вторые, ещё 3 сантима за третьи и последующие). Система успешно жила и здравствовала. и к 1894 году насчитывалось более сотни уличных и несколько тысяч частных пневматических часов.

Были другие проекты, например, работали пневмолифты, пневмопочта, на заводах транспортировали детали так из цеха в цех. Если применять вместо сжатого, сжиженный газ, например – азот, то такое «топливо» на порядок более энергоёмко. Каустическая сода при взаимодействии с водой даёт массу перегретого пара, который значительно безопаснее метана, ацетилена или других альтернативных «горючих».

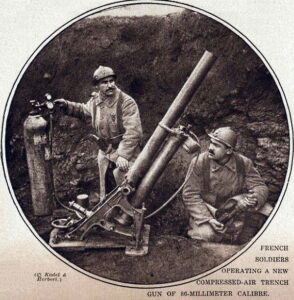

Во время 1-й Мировой войны воюющие стороны изобретали замену пороха. Французы придумали пневматический гранатомёт. За основу был взят 60-мм миномёт Брандта. Для 86-мм миномёта системы Boileau-Debladi, из-за большого калибра и длинны ствола, резервуар для выстрела разместили отдельно от ствола. Его дальнобойность составляла 273 метра. Можно было регулировать давление и менять угол возвышения. Этого хватало чтобы закинуть мину из одной траншеи в другую.

Вес мины составлял 1530 граммов, из которых 450 граммов приходилось на взрывчатое вещество. Начальная скорость мины была очень мала и удар при падении на землю был относительно слабым, кроме того, отсутствовала правильная ориентация мины. Поэтому пришлось на взрыватель нацепить колпак- ударный датчик, который гарантировал достаточное для детонации мины усилие при её падении практически в любом положении. Важное значение, при применении этих миномётов, имела их бесшумность. Вероятность, различить хлопок пневматики за 200-250 метров, да ещё если срез ствола ниже бруствера – отсутствовала.

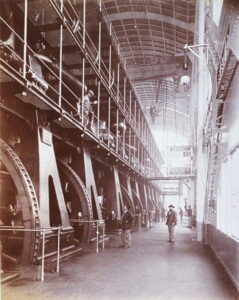

Из еженедельного иллюстрированного журнала «Всемирная иллюстрация» за 1882 год: «Локомотивы, представленные на рисунке, строятся в большом количестве на машиностроительной фабрике Гогенцоллерна. … Локомотивы требуют малое число рабочих для обслуживания, постоянно готовы к работе, экономичны, надёжны в эксплуатации. … Отсутствие огня – выгодно пассажирам, так как отсутствуют искры, дым, копоть, локомотивы и вагоны остаются – чистыми». Это было очень интересное направление развития техники, которое активно развивалось, однако, потом, КАК ОБРЕЗАЛО, почти всё было заброшено.

Считается, что дальнейшему использованию этого направления помешали следующие причины. Малое время действия от одной заправки, трудности решения задачи охлаждения-нагревания при расширении-компрессии воздуха (приходится возить с собой дополнительный источник тепла), сложность создания достаточно компактного баллона для хранения сжатого воздуха (резервуар занимает большее место в авто и по сути, перевозит сам-себя), Для компрессии воздуха нужны двигатели, работающие на других видах топлива, постройка огромной сети заправочных станций, в корне меняющих структуру современного авто-мира.

Однако, более вероятно, что нефтяное лобби олигархов-промышленников «помогло» закрыть этот проект. как и многие другие.

Изложение статьи блогера steampunker «Не паром единым!»

Пневматический компьютер

Искал материал про паровые машины и случайно попал на форум, где обсуждались различные компьютеры. Говорили про электронный, механический и «духовой» или пневматический.

Если про электронный и механический, знаю довольно много, то про пневматический – очень мало. Смутно помню, что об этом рассказывали в школе, когда в выпускном классе ходили в республиканский вычислительный центр. Там, в рамках профориентации, нас «учили» на программистов. Мимоходом упомянули про пневматический компьютер. Уже после окончания института, друг, учившийся на специальности «Автоматика и телемеханика» рассказал о новом направлении в промышленной автоматике, но без подробностей.

Из материалов форума. В журнале «Наука и жизнь» за 1965 год была интересная статья, в которой описывается элементная база, позволяющая построить полноценный компьютер без малейшего применения электроники.

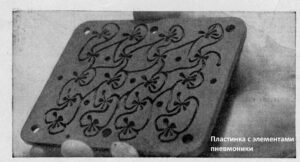

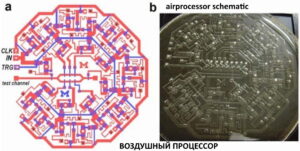

Скорость переключения элементов доходила до нескольких килогерц, что близко к показателям первых ламповых ЭВМ. Размеры – на уровне транзисторных компьютеров второго поколения. Технология уже тогда позволяла штамповать аналоги микросхем, то есть набор нужных логических элементов на одной пластине. При этом имелась возможность работы в широчайшем диапазоне температур. Полностью отсутствовала зависимость от электромагнитных помех и радиационного фона.

Краткое изложение статьи. Важным разделом технической кибернетики является использование пневматики, путём создания сложных схем управления. Институтом автоматики и телемеханики были получены новые, перспективные решения. Были созданы вычислительные и логические элементы, позволяющие строить на их основе разнообразные схемы автоматического управления, в том числе выполняющие сложные решения, включающие сложные логические операции и сложные программные устройства.

Созданная институтом автоматики и телемеханики унифицированная система пневмоавтоматики освоена нашей промышленностью, она запатентована во многих странах, а лицензия на производство аппаратуры уже продана одной из иностранных фирм.

За последние годы в институте, на основе широких исследований, создан новый принцип построения систем управления на пневмогидравлических элементах. В этих устройствах отсутствуют подвижные части, и все операции выполняются на основе взаимодействия потоков рабочей жидкости. Новая отрасль техники автоматического управления названа струйной техникой или применительно к пневматическим системам — «пневмоникой».

Первая часть этого названия говорит, что в новых приборах работает воздух. Этим пневмоника похожа на пневматику. Однако, принципы построения приборов пневматики и пневмоники различны. Там — поршни, заслонки и прочие механические подвижные части, приводимые в движение давлением воздуха. Здесь – борьба и взаимодействие струй, потоки воздуха, текущие по каналам, словно электрический ток по проводам. Может быть, это и было причиной того, что в названии нового направления вторая часть созвучна с окончанием слова «электроника».

Эта новая техника построения приборов автоматического управления запатентована в ряде стран. В Соединенных Штатах Америки опубликованы материалы о работах по струйной технике, с запозданием на 7 месяцев, по сравнению с советскими авторскими свидетельствами. В настоящее время такие работы ведутся десятками фирм. Создание струйной техники контроля и управления расценивается американскими специалистами как переворот в технике контроля и управления, сравнимый по своему значению с созданием электроники. Эту точку зрения разделяем и мы.

Статистика показывает, что 78 процентов всех работающих в промышленности регуляторов приводятся в движение воздухом, менее 20% — электроникой.

Для современной техники остро встает вопрос о простоте и дешевизне приборов контроля и управления. У пневмоники в этом отношении на руках все козыри. По предварительным, подсчетам, при массовом выпуске приборов струйной автоматики стоимость их изготовления будет в десятки раз меньше по сравнению со всеми другими средствами контроля и управления.

Изготовление и эксплуатация струйных приборов отличается простотой и малой стоимостью. Они более экономичны, чем полупроводниковые: мощность, потребляемая струйными приборами, составляет сотые доли ватта. Например, в лаборатории автоматов на струйной технике Института автоматики и телемеханики часть приборов работает от обычного пылесоса.