Архив рубрики «История»

Пьяная роща

Поблизости от Чёртова Логова, между Саратовской и Волгоградской областями, находится аномальное место – «Роща пьяных берёз».

Кто-то может подумать, что это аномальное место так назвали, так как там собираются любители выпить. Однако это название связано с тем что в роще всё деревья кривые. Стволы здешних берёз все до единого искривлены, закручены в штопор или даже перевинчены между собой в виде причудливых узлов. Такое впечатление, будто всю рощу в момент роста придавило таинственным прессом и они, согнувшись, стали стелиться по земле и обвиваться вокруг друг друга, как гигантские лианы. Отдельные из деревьев обожжены, словно из-под земли шёл огонь. Участок считается настолько адским, что даже подвыпившие местные жители стараются обходить его стороной.

В этой местности сложно ехать прямо, а трактористы, вспахивающие землю, уже привыкли, что борозда при всём их старании остаётся кривой.

Местные жители считают зону проклятой. Существует мнение, что, если остаться в Чёртовом логове до сумерек, то потеряешь обратную дорогу, хотя его окрестности открытые и ровные. Население близлежащих деревень старается избегать этот холм. В этом месте, по поверьям, обязательно заглохнет мотор или настигнет буря. Лётчики, пролетая над аномальной зоной, сообщают, что у них отказывают приборы и часы. Местные жители рассказывают, что в этой местности происходили странные смерти и исчезновения людей.

Пьяная роща считается геопатогенной зоной. Дважды были проведены исследования, которые показали, что в роще превышение нормы радиационного фона более, чем в два раза. Это связывается с наличием радоновых источников.

Использовалась информация и результаты исследований Вадима Черноброва и ОНИОО «Космопоиск»

Рядом с городом Жирновск в Волгоградской области есть цепь холмистых гор, высотой примерно 300 метров – это Медведицкая гряда. Это место разлома тектонических плит, и одна из наиболее загадочных аномальных зон России. Местные жители утверждают, что часто видят там летающие светящиеся объекты различной формы, и что там творятся странные и загадочные вещи. Самым загадочным участком гряды является Склон бешеных молний с рощей пьяных берёз.

После долгих поисков нашёлся один человек, взявший на себя роль гида в те места. За завтраком мы стали расспрашивать гида, правда ли то, что рассказывают о происходящем на гряде. Выдержав паузу, он многозначительно ответил, что каждый должен решить это для себя сам. На гербе Жирновска изображён небесный огонь над горной грядой. Возможно, что это ответ на этот вопрос.

Едем по трассе с убитым асфальтом. Гид сказал, что недавно прошёл аномальный метеоритный дождь и испортил покрытие. Через некоторое время перед нами встаёт во всей красе Склон бешеных молний и роща пьяных берёз. На первый взгляд вроде всё обычное, но присмотревшись замечаем странные стволы у деревьев.

Делаем частые остановки и рассматриваем деревья. Ветки растут сразу во всех направлениях. Едем дальше и выше в гору, на горизонте часть Медведицкой гряды, которая идёт полукругом. Появляются деревья, похожие на зомби! Отдельные деревья стелятся по земле.

А здесь загадочное явление, ствол прогорел изнутри, а кора дерева осталась целой. Земля в этом месте покрыта странными камнями. Они тяжелее обычных раза в два и разбросаны кругом в большом количестве. Мне это кажется, или этот камень и правда смотрит на меня?

Одна из легенд здешних мест рассказывает о том, что один пастух сгорел изнутри. При этом его одежда осталась цела. На могиле пастуха только надпись – трагически погиб. Вдали виднеется гора Пирамида в форме треугольника. Из неё в грозу вылетают шаровые молнии.

Краткое содержание статьи thesly_livejournal_com.

P.S. Имеется версия, что в этом месте иногда резко изменяется гравитация в отдельных местах.

Чёртово логово

Чёртово логово – ещё одно аномальное место, маленький холм, находящийся между Саратовской и Волгоградской областями, в 40 км от Жирновска, рядом с Медведицкой грядой. Зона характеризуется рядом жутких происшествий и множеством загадок.

Свойства и природу Чёртова логова затрудняются объяснить специалисты. Рассказывают, что если провести в этом месте ровную пропашную борозду, то на следующий день она оказывается кривой.

Имеется история о том, как в 1990 году два местных пастуха при перегоне стада овец случайно оказались на склоне холма, который по местным поверьям следовало обходить стороной. Случай был изучен В. Чернобровым, в 1990, 1991, а затем другими экспедициями в 1997 и 1998 годах.

11 ноября 1990 года в тридцати шагах от просёлочной дороги, почти в самом центре Логова, местный пастух Бисен Мамаев почувствовал сильную усталость и присел на охапку сена. Что плохого он сделал Зоне или какое правило техники безопасности нарушил, отсутствует возможность установить.

Согласно протоколу: «помощник пастуха, собиравший овец, обнаружил обгорелое тело Мамаева, лежащее на земле без всяких признаков борьбы или противодействия огню. Смерть, вероятно, наступила мгновенно в результате резкого обугливания тела…».

Самое загадочное, что смерть подкралась к пастуху изнутри. Вскрытие показало, что его организм был в полном порядке, а очаг огня был в районе позвоночника и внутренних органов – кожа лишь обуглилась и почернела. Нижняя одежда также обгорела, но, скорее всего, она загорелась уже от человека, в то время как фуфайка и сапоги остались без повреждений. Также уцелела охапка сена, на которой сидела жертва.

Это сено потом в милицейском следствии будет проходить как основная причина гибели – пастух якобы поджог её в холодную сырую погоду, хотел погреться, но сгорел от костра, упав в него. Однако, в том же протоколе записано, что «отсутствовали признаки сопротивлению огню». Исследования учёных показывают, что все живые жертвы огня, даже спящие, умирающие или потерявшие сознание, инстинктивно катаются по земле и принимают «позу боксёра», пытаются закрыться руками.

В 1990 году о трагедии стало известно от местного милиционера. О самовозгораниях, до этого случая, приходилось читать только из зарубежной прессы. Многие считали, что такое творится только на загнивающем Западе. Второй версией была, что его поджёг помощник пастуха, но эксперты

доказали, что поджечь изнутри – отсутствует возможность. На этом расследование прекратилось. Дело о гибели Мамаева закрыли за отсутствием улик. С тех пор, пастухи обходят это место далеко стороной.

Учёные выдвигали различные гипотезы о том, как человек может сгореть заживо в аномальной зоне. Например, воздействие шаровой молнии. В июле 1997 года произошла новая трагедия. В этом районе сгорел комбайнёр Иван Цуканов, пытаясь спасти от пламени свой комбайн и хлебное поле, он умер, промучившись 11 дней в реанимации. Но медицина оказалась безсильной при множественных ожогах.

Аналогичный подвиг в Чёртовом логове совершил 28-летний Сергей из местного колхоза, но ему удача улыбнулась больше, и он остался жив. Следствие выдвинуло версию, что в последних случаях пожар произошёл из-за искрения в проводке техники, вызвавшего возгорание.

Использовалась информация и результаты исследований Вадима Черноброва и ОНИОО «Космопоиск»

Погода и добыча газа

В Европе заговорили о своём собственном супер-месторождении газа в голландском Гронингене. Это одно из крупнейших месторождений газа в мире. Его легко извлекаемые запасы на сегодняшний день составляют около полутриллиона кубометров. То есть, это то, что можно начать добывать хоть через неделю. На месторождении сегодня ведётся добыча. Возможности инфраструктуры таковы, что в очень короткий срок, измеряемый буквально месяцем, добычу можно поднять сразу на 50 млрд кубометров в годовом выражении. Это покрывает дефицит, который сегодня сложился на европейском рынке.

Добыча газа на этом месторождении была сильно сокращена из-за проседания пород, что приводит к сериям мелких землетрясений. Против этого выступало местное население. Газодобытчики рассчитывают, что население, чтобы платить за газ меньше, пойдёт навстречу и согласится временно перетерпеть. Уже ведутся разговоры об этом

Вторая причина, почему была сокращена добыча – это США. Цена на газ в самих США стабильно держится на уровне почти на порядок меньше европейской, поэтому американские компании гонят газ на пределе возможностей всех доступных газовых танкеров и своих собственных сжижающих терминалов на Восточном побережье. Маржа – огромная.

Резкое снижение дефицита газа в Европе снизит и цены, и доходность такого фантастического бизнеса. Штаты будут противодействовать любым планам увеличить добычу на Гронингенском месторождении.

Однако этот год помимо экстремальных политических событий, был ещё и экстремальным по погоде. Сильнейшая засуха снизила уровни рек и, соответственно, выработку гидроэлектричества. Снижение силы ветра – снизит ветрогенерацию. Обмеление рек привело к тому, что угольные электростанции запоздали с созданием значительных запасов угля (он традиционно перемещается по рекам).

Всё идёт к тому, что к Новому году тема Гронингенского месторождения будет поднята уже на европейском уровне, и его постараются распечатать.

Краткое изложение статьи Анатолия Несмияна.

P.S. Странно происходит изменение климата. Выглядит так, что кому-то нужно, чтобы в определённый момент наступала жара или холод, шли проливные дожди или наступала засуха, выпадал град или снег, уничтожающий посевы. По желанию тайного заказчика начинается Арабская весна, происходят теракты, войны, кризисы, революции и эпидемии. Возможно, это сама погода так действует? Или может быть имеется какой-то центр по управлению климатом?

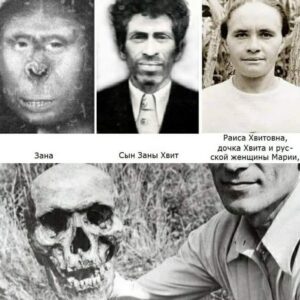

Загадочная Зана

В Индии их называют йети, в Австралии – яху, в Америке – бигфут, в Японии – они, в России – анчутки или лешие. Возможно, эти существа –реально живущая раса гоминоидов, самым известным представителем которой была Зана.

Исследователи считают Кавказ благоприятным для существования «диких людей»: тёплый климат, много плодовых деревьев в лесах. Село Тхина расположено около горы Задан в Абхазии. Именно на склоне этой горы в конце 19 века охотники поймали самку дикого человека, с головы до ног покрытую длинными черно-рыжими волосами.

Дикарка была схвачена весьма оригинальным способом: один из охотников снял пропахшие потом штаны и положил их на видном месте. Самка пришла на запах, и пока она обнюхивала находку, прятавшиеся в засаде охотники накинули на неё сеть.

Пойманную диковину привезли в подарок правившему тогда Абхазией князю Д. Ачбе. Но вскоре эта дикая экзотика надоела князю, и он охотно уступил её своему приятелю-кунаку Челокуа. Тот обменял Зану князю Эдги Генабе за бутылку крепкой чачи.

Генабе был человеком увлекающимся, поэтому решил выяснить – можно ли вообще приручить такую дикарку? Он же и дал ей имя в честь горы Задан. Правда, среди современных учёных бытует мнение, что кличка Зана очень похожа на грузинское слово «занги», что означает «темнокожий», «негр». Он отвёз её в свою усадьбу и поместил в построенный специально для неё сарай, обнесённый высоким частоколом.

Зана вырыла себе нору в земле, которая и служила ей ложем. Генабе велел посадить её на цепь и кормил, спуская пищу через дыру в крыше сарая. Так Зана прожила первые три года. Постепенно Зана успокоилась. Её сытно кормили, а потом и вовсе перевели из сарая в плетёную ограду под навесом в стороне от дома, где она вырыла себе новую яму для жилья.

Постепенно Генабе удалось приручить дикарку настолько, что он перестал её привязывать, потому что она сама находилась поблизости от места кормёжки. Слух о странной пленнице распространился далеко за пределы Абхазии, и к Генабе стали наведываться как просто любопытствующие, так и учёные, стремящиеся изучить поведение дикарки и подробно зарисовать её. Именно по этим рисункам, а также по свидетельствам долгожителей, мы теперь имеем представление о внешнем облике и повадках Заны.

Кожа её была очень тёмной, все тело с ног до головы покрыто короткими чёрно-рыжими волосами, наиболее густыми в нижней части. На лице растительность была совсем редкой и шелковистой, зато голову украшала огромная копна спутанных жёстких волос. Ладони и ступни ног были практически безволосыми.

Роста она была очень высокого, около двух метров, обладала огромной грудью, и высоким толстым задом. Руки и ноги Заны поражали силой и внешним видом: голени были ровными, без утолщения посередине. Пальцы рук были толще и длиннее, чем у обычного человека, а пальцы на ногах отличались подвижностью.

Лицо Заны было широкоскулым, с крупными чертами, выдающейся массивной нижней челюстью и низким лбом. Она была очень сильной и выносливой, могла очень быстро бегать, круглый год купалась в ледяной воде родника, который теперь носит её имя. Легко поднимала одной рукой до 80 кг. Её научили выполнять простую работу: крутить жернова на мельнице, таскать мешки с мукой.

Через несколько лет она настолько привыкла к своему новому положению, что стала узнавать хозяина, откликаться на своё имя и даже выполнять отдельные простейшие команды. Зана вместо слов, только мычала и бормотала, зато обладала острым слухом.

Любую одежду или обувь она в раздражении срывала с себя и отбрасывала. А вот ела всё, чем её угощали, но исключительно руками. Кто-то из деревенских шутников научил её пить вино, от которого Зана сначала приходила в отличное расположение духа, а потом засыпала глубоким обморочным сном.

Любимым развлечением Заны было разбивать камни друг о друга. Дикарка легко переносила холод, лишь иногда зарываясь в тёплый пепел от костра, но плохо переносила жару. При попытке ввести её в натопленное помещение Зана начинала сильно потеть и раздражалась. Летом её часто можно было видеть вместе с буйволами в реке.

Говорят, что кавказские мужчины любят крутобёдрых и большегрудых женщин. От местных джигитов у Заны родилось много детей. Первых малышей она рожала без посторонней помощи, а после родов несла обмывать в горной речке. После подобной купели младенцы умирали от переохлаждения. Затем у неё стали отбирать новорождённых и выкармливать общими усилиями.

Всего выжило четверо детей Заны: два сына и две дочери. Эти люди были наделены речью, разумом и смогли полностью социально адаптироваться. Старшего сына назвали Джанда, старшую дочь – Коджанар, вторую дочь – Гамаза, младшего сына – Хвит. Все они в свою очередь имели полноценное потомство, расселившееся по всей Абхазии.

Гоминолог Б.Ф. Поршнев писал: «Двоих из внуков Заны – сына и дочь Хвита от его второго брака с русской, я навестил в 1964 году в городе Ткварчели, где они работали на руднике. Молва утверждает, что отцом Гамазы и Хвита был сам Эдги Генабе. Но их записали при переписи под другой фамилией. Показательно, что Зану похоронили на родовом кладбище семьи Генабе, что этих двух младших детей растила жена Эдги Генабе».

Сыновья Заны обладали отдельными признаками негроидной расы: темноватой кожей, широкими ноздрями, большими губами, могучим телосложением. Из всех потомков Заны только Хвит остался жить в родном селении. Куда делись остальные дети дикарки – загадка.

Хвит был очень сильным, но при этом драчливым и малоуправляемым. В результате одной из стычек с односельчанами он лишился правой руки, однако прекрасно управлялся и одной левой: косил, лазал по деревьям, выполнял простую работу. Он обладал прекрасным голосом и музыкальным слухом, дважды был женат.

Жены подарили Хвиту троих детей. л Б.Ф. Поршнев утверждал: «С первого моего взгляда на внука и внучку Заны Шаликуа и Тайю, создалось впечатление негроидности облика. У Шаликуа очень сильные челюстные мышцы, он может держать в зубах стул с сидящим человеком и при этом танцевать. Он наделён даром подражать голосам всех диких и домашних животных».

Сама Зана умерла при родах между 1885 и 1890 годами, прожив около 50 лет. Где она похоронена – загадка, старейшины Тхина хранят тайну. По понятиям абхазов раскапывать могилу – святотатство, даже в научных целях. Однако могила Хвита, сына Заны, известна, и учёные надеются получить ДНК «снежного человека».

История Заны в своё время наделала много шума в научных кругах. Кто-то из учёных утверждал, что Зана относится к племени гоминоидов, или неандертальцев, другие считали, что Зана была очень рослой, здоровой и слабоумной от рождения деревенской девушкой, которая однажды ушла в лес и заблудилась.

Источник: zhitomir-online_com.

P.S. Питомник обезьян в Абхазии – это место, где по легенде скрещивали обезьяну с человеком, чтобы создать сверхчеловека. Где создавали эликсир безсмертия, провели эксперимент по подготовке обезьян для полета в космос.

Вероятно, опыты по получению сверх человека, начались ещё в 19 веке.

Русский биолог Илья Иванов ещё в 1910 году выдвинул идею скрещивания человекообразной обезьяны и шимпанзе. Он сотрудничал с институтом Пастера в Париже. Тогда Европа была под влиянием идей евгеники. Затем появляются новые задачи – найти лекарство от старения, средство для половой активности и вывести нового сверхчеловека.

Александр Максимов, сотрудник ФСБ России, утверждает: «Была придумана идея сверхчеловека, как большой и безплатной рабочей силы, универсального солдата, поскольку в то время достаточно обширно в научных кругах шло общение с немцами, это же подхватила уже потом нацистская Германия, которая выделяла просто бешеные деньги на подобные эксперименты».

Научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Валерий Ильинский рассказывает: «Собственно, хотелось взять от человека разумность, а от обезьяны – физическую силу, с одной стороны. С другой стороны, тогда шли достаточно большие исследования Африки и, в общем-то, в Африке отношение между человеком и обезьяной бывают, в том числе, и интимные».

Школа

Краткое изложение статьи Петра Балаева «С днём продавца уроков!»

В 1951 году состоялась известная дискуссия по учебнику политэкономии. К тому времени все научные споры по положениям, которые должны быть обозначены в учебнике, были закончены. Проблема с этим учебником была такой, Политбюро ЦК ВКП (б) поставило задачу перед виднейшими учёными-политэкономами написать простой, читаемый, интересный, доступный для понимания любому советскому человеку учебник. Казалось бы, задача простая.

Уже после смерти Сталина вышел учебник политэкономии Островитянова. Жутко унылая дрянь. За чтением которой даже студенты ВУЗов впадали в состояние почти летаргического сна. Только представьте себе, даже авторитета ЦК и Сталина было мало, чтобы заставить учёных-политэкономов написать нормальный учебник. Почему? Причина та же, что и у Надежды Константиновны Крупской, курировавшей вопросы школьного образования, которая пыталась заставить педагогов написать нормальные учебники для школьников.

Крупская билась, почти в буквальном смысле этого слова, головой в стену, добиваясь таких учебников, чтобы школьнику достаточно было прочитать материал в нём и понять его без помощи учителя. Чтобы дети могли учиться по учебникам и самостоятельно, вместо получения знаний от учителя.

Представляете, что задумывала Надежда Константиновна? Во-первых, с такими учебниками без разницы, в каких школах учатся дети: в глухой деревне или в столичной. Главное, чтобы учебников хватило. Во-вторых, школьники приучались бы получать знания и образование – самостоятельно, что ещё важнее.

Казалось бы, педагогическое сообщество должно было идеи Надежды Константиновны воспринять с огромным восторгом, тем более, что дело было сравнительно простым. Однако, это сообщество ответило злостным дружным саботажем.

Почему так случилось и с учебником политэкономии, и со школьными учебниками, почему именно те, кто, вроде бы, прямо был заинтересован в вопросе образования, саботировали создание таких учебников?

Да потому, что вы, уважаемые родители, когда сегодня отводите своих детей на школьные линейки в «День знаний», должны сами знать, что все эти словеса насчёт того, что учитель в школе вашим детям даёт знания и прочая высокопарность – всего лишь словеса, за которыми скрывается сугубо товарно-коммерческая изнанка. Смысл работы учителя (как и вузовского преподавателя) вместо метафизического «давать знания», заключается в сугубо материальной продаже урока.

Если ваш ребёнок учится в частном учебном заведении, вам это легко понять, вы напрямую из своего кармана оплачиваете уроки. Если в государственном – опосредованно через налоги, но суть этого одна. Спросите у себя, особенно родители школьников частных гимназий, оплата обучения вашего ребёнка зависит от того, насколько ваш ребёнок успешно и много получил знаний? Родители троечников платят меньше родителей отличников?

А теперь представьте, в каком положении окажутся трудящиеся массы учителей и преподавателей, если дети, научившись только читать, смогут получать знания напрямую из учебников, минуя учителя? Учитель и преподаватель останутся почти только в роли наставника и контролирующей инстанции, полетят к чертям штаты, почти исчезнет грань между государственным и коммерческим образованием, отомрёт репетиторство – дополнительная продажа уроков. Финансовые потери учителей и преподавателей представляете?

В СССР этот процесс хоть как-то контролировался. Точнее, в отсутствии коммерческого образования, он тайно шёл, то теперь школа пошла вразнос.

Школьные учебники советских времён, даже учебники по таким предметам, как история, были написаны таким зубодробительным языком, что заставить большинство детей их читать можно было только розгами. А уж математика, физика, химия – для абсолютного большинства школьников их тексты было трудно понять, без предварительного объяснения учителей.

Даже вузовские учебники в подавляющем своём числе были написаны садистами-преподавателями. Даже по гуманитарным наукам. И даже если какие-то студенты способны были читать и учиться по ним самостоятельно, то их силком гнали на лекции, на которых преподаватели зачитывали материал из учебника.

Те, кто сдавали экзамены в вузах, знают, на что в первую очередь обращали внимание преподаватели. Как только к ним подходил студент с билетом, они проверяли посещаемость лекций и семинаров. Сколько они занизили оценок на экзаменах, иногда прямо говоря: «пропуски лекций – на балл ниже оценка».

Большинство современных школьных учебников – это преступление. Это наглая преступная деятельность всей школьной педагогики. Если с учебниками советских времён были проблемы, то современные школьные учебники практически полностью исключают усвоение материала из них детьми самостоятельно. Это тяжело сделать и с помощью родителей.

С введением ЕГЭ качество учебников еще больше ухудшилось. Вероятно, это ответ педагогической мафии на ЕГЭ. Все видели, с каким рёвом протеста эта мафия встретила введение тестирования. ЕГЭ лишил её дополнительного заработка, очень существенно ограничив «продажи» оценок на школьных выпускных экзаменах и на вступительных в вузы.

Уже очевидно, что педагогическая мафия нашла способ компенсировать эти потери, пойдя на ухудшение учебников и общее снижение самого качества преподавания в школах. В том числе и за счёт увеличения нагрузки по отчётности на учителей, чтобы даже те учителя, которые добросовестно относятся к своей профессии, волей-неволей, заваленные отчётами, снижали качество преподавания.

И если раньше, до ЕГЭ, деньги родителей уходили в карманы экзаменаторам за оценки, то теперь эти деньги уходят в карманы этим же людям за репетиторство, за натаскивание на сдачу ЕГЭ. Разумеется, при таком состоянии педагогики и преподавания, падение общего уровня образованности – объективный процесс.

С образованностью населения и в СССР были серьёзные проблемы, но сейчас они становятся уже критическими. Возможность исправления этого в данной общественно-политической системе – отсутствует. Это мировой процесс. Он идёт и в России, и Европе, и США.

Исключение составляет «капиталистический» Китай, где в последние годы правительство вплотную занялось проблемами школьного образования, заметив опасные тенденции в усложнении школьной программы и развитии репетиторства. Почти весь остальной мир, Россия в том числе, уверенно шагает по направлению, когда более-менее нормальное, даже школьное образование становится доступным только для богатых слоев общества.

Поэтому, когда вы будете слушать высокопарные слова коммерсантов от педагогики, втюхивающим вам насчёт «школа даёт знания», утрите слёзы счастья и радости за судьбу вашего ребёнка, который попадёт в руки таких замечательных людей, произносящих такие замечательные слова. Вы отдаёте своего ребёнка в руки торгашей, которые промышляют продажей уроков.

Живите без иллюзий. Счастья вам и вашим детям.

Эфирный автомобиль Теслы

Газета New York Daily News 2 апреля 1934 г. напечатала статью под названием «Мечта Тесла о безпроводном питании автомобилей приближается к реальности», в которой описывался «запланированный пробный запуск автомобиля с использованием безпроводной передачи энергии» для передвижения электромобиля.

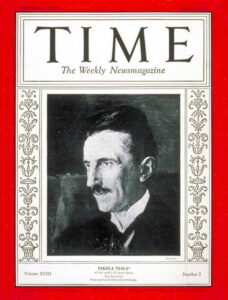

Летом 1931 года Д. Никола Тесла провел дорожные испытания роскошного седана Pierce-Arrow, оснащенного электродвигателем переменного тока с частотой 1800 оборотов в минуту и приемником, настроенным на получение энергии из эфира.

Город Буффало, расположенный в северной части штата Нью-Йорк, США, стал свидетелем экстраординарного события, длившегося одну неделю в конце лета 1931 года. Экономический кризис ослабил торговлю и производство, но в городе, по-прежнему, тысячи автомобилей мчались по его улицам. Внимательные прохожие обращали внимание на роскошную машину. Это был новый седан Pierce-Arrow с оригинальными фарами и передними бамперами в уникальном стиле Pierce-Arrow.

Когда машина остановилась на перекрестке перед светофором, прохожие обратили внимание, что в этот холодный день из её выхлопной трубы отсутствовало облако выхлопных газов.

К водителю подошел прохожий и через открытое окно спросил про отсутствие дыма выхлопных газов. Водитель ответил, что у этой машины отсутствует двигатель внутреннего сгорания. Вместо него используется электрический двигатель. Он обходится без электрической батареи, и какого-нибудь топлива. Водителем автомобиля был Петар Саво, а в салоне сидел пассажир, которого он называл дядей. Пассажира звали Никола Тесла.

В 1890-х годах Никола Тесла своими изобретениями в области практической электротехники совершил техническую революцию, подарив нам асинхронный электродвигатель, переменный ток, радиотелеграфию, безпроводное дистанционное управление, люминесцентные лампы и другие научные чудеса. Именно многофазный ток Теслы ввёл нас в современную технологическую эпоху.

Тесла продолжил свои фундаментальные открытия в области энергии и материи. Он открыл космические лучи за десятилетия до Милликена и первым разработал устройства для генерации рентгеновских лучей, катодных лучей и других электронных ламп.

Наиболее значительным открытием Николы Теслы было то, что можно передавать электрическую энергию через землю и через атмосферу вокруг земли с помощью волн Шумана. Они простираются от поверхности планеты в ионосферу на высоте около 50 миль (80 км). Электромагнитные волны крайне низких частот около 8 Гц (резонанс Шумана или импульсы магнитного поля Земли) распространяются буквально без потерь в любую точку планеты. Система распределения свободной энергии Теслы, означала, что эту энергию мог использовать любой человек в мире, при условии, что у него было нужное электрическое оборудование, точно настроенное на частоту передаваемой энергии.

Это была угроза интересам управляющих миром. Открытие Теслы привело к прекращению финансовой поддержки, исключению из основного научного сообщества и постепенному удалению его имени из учебников истории. Из научной суперзвезды в 1895 году он стал буквально «пустышкой» к 1917 году. Его возможности были ограничены мелкими научными экспериментами в полной изоляции.

Никола Тесла сообщил журналистам во время пресс-конференции в свой день рождения о своих открытиях и планах развития. В 1931 году Николе Тесле исполнилось 75 лет. При общем отсутствии внимания СМИ, лишь журнал Time поместил его портрет и статью о нём на первой полосе. На фотографии он выглядел истощённым, однако его волосы всё ещё были угольно-черными, а в глазах пылал тот же мечтательный взгляд, что и много лет назад.

В начале 20 века у электромобилей были блестящие перспективы. Такие провидцы, как Жюль Верн, считали, что будущее за ними. Электромобили с батарейным питанием были механически простыми, тихими, без запаха, простыми в эксплуатации и более надежными, чем любой автомобиль с бензиновым двигателем.

В автомобиле с бензиновым двигателем нужно предварительно отрегулировать дроссельную заслонку, отрегулировать угол опережения зажигания, прокачать педаль газа и провернуть двигатель. В электромобиле все, что вам нужно сделать, это повернуть ключ и нажать на педаль акселератора. При отпускании акселератора автомобиль замедляется.

У них отсутствовала потребность замены масла, воды в радиаторе, топлива в баке, ремонта водяного насоса, проблемы с карбюратором, вонючий выхлоп, ремонта сцепления или трансмиссии и отсутствовало загрязнение окружающей среды!

Использование двигателей внутреннего сгорания было минимальным. Универмаги использовали грузовики с электрическим приводом. Врачи, различные службы использовали машины «на электричестве». Из городов стали убирать лошадей и экипажи, заменяя их электромобилями, более простыми в обслуживании. Женщины прибегали к электромобилям из-за простоты их использования. Электромобили были особенно популярны в качестве городского транспорта, так как имели ограниченный запас хода и скорость из-за своих аккумуляторов.

В Америке золотой век электромобилей продолжался даже после 1931 года.

Однако их ахиллесовой пятой была ёмкость аккумулятора. Использовались свинцово-кислотные аккумуляторы, которые были тяжелыми и громоздкими и занимали много места. Тяжелые батареи приходилось заряжать и заменять часто, иногда даже ежедневно. Электрические транспортные средства могли развивать скорость до 80 км/ч, однако такая скорость могла быстро разрядить батарею. Обычная скорость была около 30 км/ч. Батареи можно было использовать для поездки на расстояние около 160 км, затем их требовалось заряжать.

Эдисон разработал новые, более мощные батареи, позволяющие на одной зарядке проезжать до 1000 миль, но что-то остановило их продвижение.

За пределами городов просёлочные дороги Америки были примитивны, поэтому там стали применять автомобили с двигателем внутреннего сгорания. По мере роста скорости и надежности автомобилей с бензиновым двигателем электромобили потеряли популярность и стали ассоциироваться с пенсионерами и пожилыми дамами. Электрический стартер в обычных автомобилях забил последний гвоздь в гроб электромобилей.

Петар Саво был дальним родственником Николы Теслы. В 1960-х годах он познакомился с авиационным инженером Дереком Алерсом, и между ними завязалась дружба. За это время Саво много рассказал о своём знаменитом «дяде» Николе Тесле и его проектах 1930-е годы.

В 1930 году Никола Тесла попросил своего «племянника» Петара Саво приехать в Нью-Йорк. Саво родился в Югославии в 1899 году, был на 43 года моложе Теслы. Он служил в австрийской армии, был опытным лётчиком. Петар Саво с радостью ухватился за возможность покинуть Югославию (место рождения Теслы), эмигрировал в Америку и поселился в Нью-Йорке.

В 1967 году было несколько интервью Саво, в которых он описал свою роль в делах, связанных с автомобилем Tesla. Летом 1931 года Тесла пригласил его в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы показать ему и помочь испытать новый тип автомобиля, который Тесла разработал на собственные средства. Буффало находится недалеко от Ниагарского водопада, где в 1895 году была введена в эксплуатацию гидроэлектростанция переменного тока Теслы, ставшая — в глазах ортодоксальной науки — вершиной его карьеры.

Этот экспериментальный электромобиль Тесла был произведён совместно компаниями Westinghouse Electric и Pierce-Arrow Motor Car Company. Джордж Вестингауз купил патенты Теслы на переменный ток на рубеже 20 -го века за 15 миллионов долларов США. Pierce-Arrow принадлежала Studebaker Corporation.

Для испытаний электромобиля новой концепции в Буффало, был выбран Pierce-Arrow 8 1931 г. Его двигатель внутреннего сгорания был удален, но сцепление, трансмиссия и задний привод были сохранены. Обычная 12-вольтовая батарея тоже осталась, но вместо двигателя внутреннего сгорания к трансмиссии подключили 80-сильный электродвигатель.

Традиционные электромобили имели двигатель постоянного тока с питанием от батареи, потому что батарея может обеспечивать только постоянный ток. Пришлось бы использовать преобразователь частоты, но тогда это устройство было слишком большим, чтобы поместиться в автомобиле.

Автомобиль был оснащён электродвигателем переменного тока, рассчитанным на 1800 оборотов в минуту. Сам двигатель имел длину 40 дюймов и диаметр 30 дюймов (102 x 76 см), безщёточный и с воздушным охлаждением. Два кабеля питания были проложены к двигателю под приборной панелью, но остались без подключения. Предположительно, что электродвигатель сделало подразделение Westinghouse. Антенна длиной 183 см была прикреплена к задней части автомобиля.

Прибыв в Буффало, Петар Саво и Тесла пошли в маленький гараж, где была новая машина Пирс-Эрроу. Тесла открыл капот и какое-то время регулировал что-то в электродвигателе переменного тока. Затем они ушли готовить устройство Теслы. В соседнем гостиничном номере гений электротехники собрал свое устройство. Он принес 12 специальных вакуумных трубок в коробке. Они были описаны Саво как «загадочная конструкция», хотя в конечном итоге они были идентифицированы как выпрямительные лампы 70L7-GT (диоды). Трубки были подключены к аппарату, который был помещен в коробку длиной 61, шириной 30 и высотой 15 см.

Вернувшись в гараж, коробку поставили на подготовленное место под приборной панелью со стороны пассажира. Тесла измерил напряжение и заявил: «Теперь у нас есть электричество». Он передал племяннику ключи зажигания. На приборной панели было два прибора, которые показывали какие-то значения. Тесла промолчал про их функции.

По просьбе дяди Саво завёл двигатель, вставив и повернув ключ зажигания. «Теперь двигатель работает», — заверил его Тесла. Звук работающего мотора — отсутствовал. Саво включил передачу, и машина тронулась. В тот день они проехали на этой безтопливной машине долгий путь, 50 миль через Буффало и в сельскую местность. Спидометр иногда показывал до 145 км/ч.

Когда они покинули город и добрались до сельской местности, Тесла убедился в работоспособности своего изобретения. Он начал раскрывать свою тайну племяннику. Это устройство могло безконечно питать транспортное средство, также могло питать целый дом, с большим запасом мощности.

Тесла признал, что его устройство было всего лишь приемником «таинственного излучения, которое исходит из эфира» и которое «доступно в любом количестве». Он задумчиво сказал: «Человечество должно быть очень благодарно за его присутствие».

В течение следующих восьми дней Тесла и Саво тестировали Pierce-Arrow в городских условиях и в сельской местности на скорости до 145 км/ч. По характеристикам автомобиль превосходил мощный многоцилиндровый автомобиль того времени, включая 125-сильную восьмерку с рабочим объемом 366 кубических дюймов (6 литров) собственного производства Pierce-Arrow.

Тесла сказал Саво, что этот приёмник энергии скоро будет использоваться для питания поездов, кораблей, самолетов и автомобилей. Изобретатель и его напарник в конце концов отвезли машину в секретное, заранее оговорённое место – старый сарай рядом с фермой в 20 милях от Буффало. Они оставили машину там. Тесла взял только ключи зажигания и свой приемник.

Авантюрный характер этого события продолжился. До Петара Саво доходили слухи, что один секретарь открыто говорил об этих секретных испытаниях и был уволен за болтливость. Это может объяснить, как информация об испытаниях могла попасть в любую из газет.

Саво рассказывал, что Тесла вёл переговоры с крупной судостроительной компанией о постройке корабля с электрической силовой установкой, аналогичной той, что использовалась в испытательном электрическом автомобиле. Имеется версия, что компанию Пирс-Эрроу достигшую пика своего успеха в 1930 году, специально, показательно – обанкротили за связь с Теслой. В 1932 году компания понесла убытки в размере 3 миллионов долларов. В 1933 году компанию купил Studebaker, что только ускорило её крах.

Имеется версия, что Николе Тесла «закрыли рот». Это было после события, описанного выше. Корпорация Westinghouse оплатила проживание Теслы в самом роскошном отеле Нью-Йорка New Yorker. Здесь стареющий ученый прожил без арендной платы всю оставшуюся жизнь. Тесла прекратил свои исследования в области безпроводной передачи электроэнергии и публичные заявления о космических лучах.

Каткое изложение статьи Игоря Спаича из журнала NEXUS (январь, февраль 2005 г.).

P.S. Тесла получил около 300 известных патентов по всему миру на свои изобретения. Отдельные патенты Теслы скрыты в патентных архивах. Многие изобретения, разработанные Tesla, остались без патентной защиты.

7 января 1943 года в возрасте 86 лет Тесла умер в комнате отеля New Yorker. Два дня спустя Федеральное бюро расследований изъяло вещи Теслы. Джон Г. Трамп, профессор MIT, проанализировав вещи Tesla, заявил, что мысли и усилия Теслы были в основном спекулятивными, философскими и отчасти рекламными, связанными с производством и передачей безпроводной энергии.

Тесла прочитал много работ, запоминал целые книги и обладал фотографическая память. Он владел восемью языками. У него часто были видения, когда появлялось решение конкретной проблемы, с которой он столкнулся. Тесла визуализировал в уме изобретение с предельной точностью, включая все размеры. Этот метод известен, как образное мышление.

Цветы от Маяковского

«Я все равно тебя когда-нибудь возьму – Одну или вдвоём с Парижем!»

Трогательная история из жизни Маяковского. Она произошла с ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Трудно сказать, что в этой истории – выдумка, а что – настоящее.

Между ними отсутствовало что-нибудь общее. Русская эмигрантка, дворянка, воспитанная на Пушкине и Тютчеве. Ей трудно было понять его рубленые, жёсткие, рваные стихи. Модный советский поэт, «ледокол» Страны Советов – пугал её своей безудержной страстью. Её сердце осталось равнодушным. Маяковский уехал в Москву один и написал стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой».

Гастролирующий в Париже Маяковский знакомится с русской эмигранткой Татьяной Яковлевой и безрассудно влюбляется в неё. Но женщина относится холодно к его чувствам. Безудержная страсть поэта даже пугает её, и она отказывается встречаться с Маяковским.

Безутешный поэт вскоре возвращается в Россию, положив все заработанные во время гастролей деньги в банк. Он заключил договор с цветочной фирмой, чтобы она доставляла пару раз в неделю Татьяне букеты красивых и загадочных цветов: гортензий, пармских фиалок, черных тюльпанов, чайных роз, орхидей.

Парижская фирма с солидным именем чётко выполняла указания клиента. И в любую погоду и время года, из года в год в дверь Татьяны Яковлевой стучались посыльные с прекрасными букетами и единственной фразой: «От Маяковского».

Известие, что он погиб – ошеломило её. Даже после смерти поэта, фирма продолжала выполнять условия договора. Эти букеты помогли Яковлевой выжить в трудные годы войны в оккупированном немцами Париже. Она их продавала и так смогла себя прокормить.

Шли годы, Яковлева состарилась, но продолжала получать цветы. И однажды, в конце 70-х приехавший в Париж российский инженер навестил возлюбленную поэта, чтобы задать всего один вопрос: правда ли всё, про цветы от Маяковского. И когда они пили чай, раздался звонок в дверь и посыльный принёс букет с той самой единственной фразой.

Рассказ нашёл у Kirill Mochalov.

P.S. Вот такая красивая легенда. В интернете встречал версии, где эта история расписана более изысканно, с подробностями знакомства и ухаживания за Татьяной Яковлевой влюблённого Маяковского, с его безутешным горем после отказа. А рассказ того самого инженера Аркадия Рывлина о том, что во время его визита к женщине при нём принесли тот самый букет, придавал всей истории достоверности. Тут можно умиляться и чуть-чуть всплакнуть.

Однако наткнулся на статью «Очередной литературный фейк и его разоблачение». Эта легенда была развенчана и признана всего лишь красивой выдумкой. Дальнейшие поиски информации по этой истории, позволили выяснить, что Яковлева действительно была знакома с поэтом, он был в неё влюблён, и это было взаимно.

Трагедия была в том, что он должен был вернуться в Россию, а она – остаться в Париже. Маяковский уехал, оставив крупную сумму денег в цветочной лавке и записки. В течение многих месяцев Татьяна получала от него по воскресеньям цветы и записки. Это менее романтично, но более трагично.

Добрые и злые призраки морей

Говоря о призраках, обычно имеют в виду сверхъестественное появление в реальном мире умершего человека. Экипажи морских судов иногда встречаются с призраками, вероятно, с душами покойников. Об этом рассказывают очевидцы и участники таких историй. А верить им или отрицать –личное дело каждого. Я принимаю это к сведению, считаю, что такое возможно, с вероятностью 50%.

Стояла холодная ноябрьская ночь 1959 года. Грузопассажирский корабль «Бородино» готовился покинуть английский порт Гуль и взять курс на Копенгаген. На корабле находились только ночной вахтенный, механик и молодой стюард. Остальные члены экипажа ещё отдыхали в городе.

Вскоре после полуночи лампочки начали то ярко, то тускло светить. Вдруг раздался жуткий крик, эхом пронёсшийся по всему судну.

Вахтенный матрос увидел мертвенно-бледного стюарда, который безумным голосом кричал: «Это был он! Перси! Он пришел! Я видел его! Это был Перси! Он парил в воздухе!».

Матрос ударил стюарда по щеке, и лишь после этого тот стал приходить в себя и начал произносить более-менее осмысленные фразы. Стюард проговорил: «Вместо ног у него были окровавленные обрубки. Он появился внезапно и плыл по воздуху. Его мёртвые глаза смотрели сквозь меня. Потом он прошёл сквозь переборку и растворился».

Речь шла о призраке механика Перси Макдональда, умершего в страшных мучениях после того, как в машинном отделении ему случайно отрезало обе ноги. У стюарда это был первый рейс. Об этой давней истории он знал только по чужим рассказам. Поэтому, будучи потрясён встречей с призраком, при первой возможности взял расчёт.

«Сильный ураган. Все паруса сорваны. Крен – 45 градусов. Угроза затопления» – таков был текст радиограммы, которую 21 декабря 1957 года в 3 часа ночи получили находившиеся в Атлантическом океане суда. Крик о помощи был отправлен с немецкого учебного парусника «Памир». Другие сигналы с него отсутствовали, а судно исчезло. Все решили, что оно затонуло.

Через 4 года чилийское учебное судно «Эсмеральда» попало в проливе Ла-Манш в сильнейший шторм. Вдруг появился корабль, море сразу успокоилось. Позже выяснилось, что это был «Памир».

Яхтсмен Рид Биерс попал в шторм у Виргинских островов. По его словам, «Памир» спас ему жизнь, он сопровождал его яхту почти до самого порта, а когда вдали показался берег, тотчас исчез.

О своих встречах с этим парусником рассказывали экипажи и ряда других судов: немецкого учебного парусника «Горх Фох», норвежского парохода «Кристиан Рэдич», американского катера береговой охраны «Игл».

По рассказам очевидцев, всякий раз, когда «Памир» появлялся поблизости от попавшего в беду судна, вся его команда гордо стояла на палубе. Но со временем очевидцы заметили, что первоначальное число членов команды в количестве 70 человек стало уменьшаться. Моряки немецкого парусника насчитали уже только 20 человек.

В 1948 году по пути в Австралию на корабле «Пирей» взорвался паровой котёл. В ходе проведённого расследования выяснилось, что в котле на тот момент отсутствовала вода. В результате аварии погиб дежурный машинист.

Он, умирая, поклялся, что на корабле это будет последняя авария в машинном отделении.

Спустя год, когда «Пирей» стоял в Сиднее, механик Питер Джоунс проводил профилактический осмотр двигателя корабля. Вдруг он услышал громкие звуки, доносившиеся из насоса для подачи воды в котёл. Приборы контроля показывали, что котёл полон, и Джоунс насос выключил. Прекратились и странные звуки. Но через пару минут они возобновились, хотя насос был выключен, а стрелка индикатора по-прежнему стояла на отметке «полон».

Обеспокоенный Джоунс решил обследовать индикатор более тщательно. И, к своему ужасу, увидел, что тот испорчен. Оказалось, котёл был практически пуст и мог взорваться. Выходит, что, издавая странные звуки, насос таким образом предупреждал Джоунса об опасности. Однако молодой механик посчитал, что звуки в насосе имели естественное происхождение.

А вот старые кочегары объяснили ему связь между его чудесным спасением и трагедией прошлого. В течение 23 лет, пока «Пирей» бороздил океанские просторы, за двигателем парохода присматривал добрый призрак, вовремя предупреждая механиков обо всех поломках, которые могли бы привести к трагедии

Грузовой пароход «Baychimo» 1 октября 1931 года в конце торгового плавания был захвачен паковым льдом. Экипаж покинул судно, прошёл по льду 1,5 мили до города Барроу, где провёл два дня. Затем судно освободилось ото льда, и команда вернулась.

8 октября судно снова застряло. 15 октября компания Гудзонова Залива направила самолет, чтобы забрать 22 члена экипажа. 15 человек остались охранять груз. Они построили поблизости жилье.

24 ноября разразилась мощная метель, и после того, как она стихла, «Baychimo» исчез. Спустя неделю, охотники сообщили, что они видели корабль. 15 человек отправились в путь к судну, забрали меха, решив, что корабль вряд ли переживёт зиму.

«Baychimo» видели много раз в течение следующих десятилетий. Люди поднимались на борт, но что-то мешало спасению судна. Последнее свидетельство о «Baychimo» было в 1969 году.

Интересно, что корабль появлялся именно тогда, когда требовалось укрытие. То эскимосам от бури спрятаться, пару раз его использовали как временный склад, а затем путешественник исчезал. Где захочет – берёт пассажиров, а где захочет – высаживает. Может ему гораздо виднее, чем людям, куда им на самом деле надо.

Иногда на кораблях бывают странные пассажиры, которые приносят беды ему и команде. Однажды, в 1961 году в австралийском порту Брисбен, на борт «Галифакса» поднялся египтянин. Он был угрюмый и злой, постоянно ссорился с членами команды и проводил время, практически, без сна.

По вечерам все обычно собирались на верхней палубе, чтобы поболтать. А египтянин где-нибудь уединялся. Однажды, после очередной стычки, египтянин наложил проклятие на трёх матросов. На следующий день матросы, которых он проклял, заболели лихорадкой.

Египтянин часто вытаскивал свой матросский сундук на палубу, садился на него и принимался бормотать что-то себе под нос. В скором времени двигатель останавливался и его ремонтировали. За неделю до прибытия в Панаму он мрачно сказал, что скоро начнётся страшный шторм. И действительно, в четыре часа дня небо на горизонте окрасилось в зловещий красный цвет и уже через час мы оказались в эпицентре ужасного урагана.

В Панаме египтянин сошёл на берег, и все вздохнули с облегчением. Вскоре обнаружили, что он оставил на борту свой таинственный сундук. Открыли его и увидели, что в нём находится только потрёпанная газета за 1915 год, в которой была обведена заметка о гибели корабля «Лузитания».

Возможно, в мировом океане существуют загадочные и злые силы, которые по только им одним известному принципу выбирают корабли, и тогда эти суда становятся проклятыми.

Именно так обстояло дело с немецкой подводной лодкой UB-65 времён Первой мировой войны. Перед спуском её на воду, один человек погиб, а другой получил серьёзные травмы. Во время первого испытательного плавания при тихой погоде опытный моряк поднялся на палубу, шагнул в воду и исчез в море.

В другой раз во время погружения UB-65 внезапно потеряла управление, легла на дно и дала течь. Вода попала в аккумуляторные батареи, из-за чего ядовитый газ начал заполнять внутренние помещения лодки. Команда 12 часов боролась за свою жизнь, прежде чем удалось всплыть.

После ремонта UB-65 отправилась в новое плавание, и опять произошла трагедия – на борту взорвалась торпеда. Погибли офицер и пять матросов. На проклятой подлодке продолжились происшествия. Однажды, на борт вернулся «мёртвый человек».

В нём опознали призрак погибшего офицера. Он стоял на носу лодки сложив руки на груди и грустно смотрел на судно. Матросы говорили, что их судно проклято.

Во время следующего рейса на носу лодки снова появился призрак со сложенными на груди руками. Когда подлодка вернулась на базу, сошедшего на берег капитана нашли с отрубленной головой. В один из следующих походов матрос, увидевший призрака – вскоре, безо всяких на то причин, покончил с собой.

В июле 1918 года UB-65 оказалась у берегов Ирландии. Лодка всплыла, чтобы пополнить запасы воздуха. На расстоянии прямой видимости была обнаружена американская подводная лодка.

Немецкие подводники стали готовиться к бою, и вдруг в лодке произошёл взрыв. Капитан американского судна написал в своём отчёте, что, когда вражеская подлодка начала тонуть, он видел на её носу застывшую фигуру человека со скрещёнными на груди руками. В тот день погибли все 34 члена экипажа UB-65.

По материалам статей ресурсов softmixer_com, picturehistory_livejournal_com.

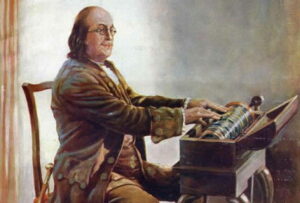

Стеклянная гармоника – тайна создания

Инструмент, который звучит так нежно и приятно, что у людей появлялись ассоциации с хором ангелов. Стеклянная гармоника издаёт нежные, загадочные, потусторонние, чарующие звуки, как музыка Небесных Сфер.

В сказке Гофмана «Маленький Цахес по прозванию Циннобер» есть добрый волшебник Проспер Альпанус. Его карету везут два серебряных единорога, а когда карета едет, раздаются «чарующие, внеземной красоты звуки, будто бы кто-то играет на гигантской стеклянной гармонике Небесных Сфер».

Происхождение и история этого инструмента – загадочна. Часть специалистов полагает, что этот музыкальный инструмент был создан ближневосточными мастерами. В европейских странах он появился в конце 18 века.

Другие исследователи считают, что стеклянную гармонику создал в 1744 году ирландец Ричард Пакрич. Свой инструмент он назвал «Серафим», по названию одного из видов ангелов. Звучание инструмента заинтересовало многих музыкантов, и они стали использовать его звучание в своих произведениях. Например, композиторы Глюк, Моцарт, Берлиоз, Штраус,

Бетховен, Глинка, Рубинштейн.

Предполагается, что в первом варианте стеклянной гармоники, сферы располагались вертикально, в соответствии с расположением Небесных Сфер. Бенджамин Франклин модифицировал инструмент. Он расположил чашечки в виде полусфер – горизонтально. Их нижний участок стал окунаться в ёмкость с водой. Сферы во вращение приводятся специальной ножной педалью. Музыкант прижимает пальцы к периметру чашечек, чтобы получить нежное звучание.

С 1761 года и до начала 19-го века у стеклянной гармоники была золотая эпоха. Люди восхищались небесным звучанием этого инструмента. Моцарт написал «Адажио для стеклянной гармоники». Рубинштейн, добиваясь таинственности в звучании оркестра, ввёл в своего «Демона» игру на гармонике. Глинка добился с её помощью сказочности событий, при сочинении «Руслана и Людмилы». Чайковский использовал её звучание в балете «Щелкунчик». Восторженные отзывы об инструменте оставили Гёте, Паганини.

Однако, вскоре всё изменилось и инструмент перестали использовать. Но куда же исчез этот чудесный инструмент и почему? Вот тут начинается загадочная история. Власти многих городов издавали законы, запрещающие использование гармоники. Они мотивировали своё решение тем, что она оказывает очень сильное воздействие на душевное состояние слушателей, провоцирует расстройств рассудка, может свести с ума, вызывает испуг у животных.

Имеются различные версии возникновения этого запрета и забвения стеклянной гармоники. Согласно одной, популярный врач и одновременно шарлатан – Франц Месмер использовал гармонику из стекла, чтобы снимать нервное напряжение у своих пациентов. Он утверждал, что с помощью магнитов, «магнитной воды» и особенного «внутреннего магнетизма» может исцелять любые болезни.

Свои «магнетические» сеансы он часто сопровождал игрой на стеклянной гармонике. На его сеансах наблюдались пациенты, бьющиеся в истерике и кривляющиеся под «потусторонние» звуки гармоники. Современные исследователи говорят, что это было самовнушение или массовый гипноз. Всё это добавляло загадочности, таинственности и мрачности, и общественное мнение вскоре обратилось против «проклятого» музыкального инструмента.

Согласно другой версии, настоящим источником вреда в 18-19 веках был насыщенный токсичным свинцом старый хрусталь. Игра на таком инструменте вызывала заболевание музыкантов.

Согласно третьей версии, через несколько лет после изобретения и начала распространения стеклянной гармоники начали появляться статьи, в которых авторы уверяли, что сладкий звук этого инструмента плохо воздействует на психику и даже способен свести с ума! Многие врачи всерьёз утверждали, что звучание стеклянных колокольчиков способно довести до сильнейшей депрессии и даже самоубийства. Приводили случаи, когда молодые и полные сил музыканты умирали от страшной тоски, перед смертью умоляя, чтобы им ещё хотя бы раз дали сыграть на любимой стеклянной гармонике.

Согласно третьей версии, основные обертоны стеклянной гармоники лежат в области частот от 1 до 4 килогерц. Наш мозг довольно легко определяет направление звуков с частотой ниже 1 и выше 4 килогерц, сравнивая громкость их звучания на правом и левом ухе. А вот звук стеклянной гармоники наш мозг воспринимает, но затрудняется определить его источник и место нахождения. Кажется, что звучание идёт отовсюду, что звучит сам воздух. У эмоциональных людей это вызывало восторг, смешанный с растерянностью, а у психически больных – могло спровоцировать нервный припадок.

Согласно следующей версии, гармонику запретили из-за того, что изменилось звучание Небесных Сфер. Гармоника напоминала, каким оно было. Нужно было стереть из памяти людей эту музыку.

Гармония сфер, гармония мира, мировая музыка – античное и средневековое учение о музыкально-математическом устройстве небесного свода. Суть гармонии сфер в изложении Аристотеля следующая: «Движение (вероятно – сфер) рождает гармонию, поскольку возникающие при этом звучания благозвучны».

Считается, что первую теоретическую модель движения небесных сфер предложил Евдокс в 4 веке до н.э. В латинской науке поздней античности и средневековья, это понятие передаётся как musica mundana, harmonia caeli, musica caelestis, mundana concinentia («небесная гармония», «небесная музыка», «мировая гармония»).

Платон, в десятой книге диалога «Государство», изложил учение о гармонии сфер. О говорит, что в небесной «гармонии» 8 ступеней: звёздное небо (высший тон), Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, Венера, Солнце, Луна (низший тон).

Учение Платона звучит так: «Всех сфер восемь, они вложены одна в другую, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют сплошную поверхность единой сферы, ось же эта прогнана насквозь через середину каждой сферы.

Первый, наружный вал имеет наибольшую поверхность круга. Всё устройство в целом, вращаясь, совершает всякий раз оборот в одну сторону, а внутренние семь кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого.

Вращается же это устройство на коленях Ананки (Потребности). Сверху на каждом из кругов восседает по сирене. Вращаясь вместе с ними, каждая из них издаёт только один звук, всегда той же высоты.

Из всех восьми звуков получается согласие единой гармонии. Около сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своём престоле, другие три существа – это мойры, дочери Ананки: Лахесис, Клото и Атропос. Они во всём белом, с венками на головах. Мойры поют, в гармонии с сиренами: Лахесис о прошлом, Клото – о настоящем, Атропос – о будущем».

Платону вторят в римской литературе Цицерон, Цензорин, Халкидий, Макробий, Боэций (Основы музыки) и другие. У Цицерона в небесной гамме (октаве, «гармонии»), как и у Платона, 8 ступеней, соотнесённых со сферами. Самый высокий тон гаммы принадлежит «звездоносному небесному кругу» (caeli stellifer cursus), самый низкий – Луне. Земля, находится, без движения и без звуков, ниже сфер.

Цицерон проецирует космическую музыку на человеческую деятельность: «Наивысший небесный круг, несущий на себе звёзды и вращающийся более быстро, издаёт высокий и резкий звук. С самым низким звуком движется лунный и низший круг. Земля, девятая по счёту, всегда находится в одном и том же месте, держась посреди мира.

Восемь путей, два из которых обладают одинаковой силой, издают семь звуков, разделённых промежутками. Это число – есть узел всех вещей. Воспроизведя это на струнах и посредством пения, люди открыли себе путь для возвращения в это место (т.е. на небо), как и другие люди, которые смогли это сделать, благодаря своим выдающимся свершениям в земной жизни, посвятив себя познанию, завещанного богом».

Гармонию мира сфер воспевали писатели, поэты и композиторы: Шекспир – «Венецианский купец», Гёте – пролог к «Фаусту»), Блок — «Звёздный хор», Римский-Корсаков – «Музыка сфер» в проекте оперы «Земля и небо», Хиндемит – опера и симфония под названием «Гармония мира».

Вспомним, что одновременно с запретом стеклянной гармоники, перестали упоминать музыку Небесных Сфер. Первый вариант стеклянной гармоники был изготовлен с вертикальным расположением сфер, в точности, как у Цицерона.

P.S. В древности считали, что Земля плоская, а над ней находится хрустальный купол, на котором расположены звёзды, которые вращаются по небосклону. Из Цицерона: «Наивысший небесный круг, несущий на себе звёзды…». «Земля, девятая по счёту, всегда находится в одном и том же месте, держась посреди мира».

Для лучшего звучания гармоники требуется вода. Вероятно, тоже самое имеется у Небесных Сфер. Вода может быть внутри сфер или между ними.

В различных источниках имеется упоминание о всемирном потопе, например, «Разверзлись хляби небесные». Возможно, разрушилась одна сфера или вылилась вода, которая находилась между сфер. В результате этого пропала или изменилась музыка Небесных Сфер, а на Земле пропала гармония жизни.

Надгробия погибшей цивилизации

Дарвин писал в 1881 году своему оппоненту, Александру Агассису: «Мне хотелось бы, чтобы какому-нибудь миллионеру пришла в голову идея пробурить скважины где-нибудь на атоллах в Тихом или Индийском океане и получить керны с глубины 400–600 футов».

В конце 19 века Британское Королевское общество направило экспедицию в Тихий океан. Здесь, на атолле Фунафути, который входит в состав западно-полинезийского архипелага Эллис, была пробурена скважина, достигшая глубины около 350 метров. Анализ содержимого буровой колонки показал, что она состоит из «коралловых» пород, а породы вулканического происхождения отсутствуют.

Ф. Д. Оммани в 1963 году в книге «Океан» пишет: «Можно было думать, что результаты бурения доказывают правильность теории Дарвина. Но, к сожалению, бурение производилось у края атолла, и скважина прошла сквозь фундамент из обломков или осыпь уплотнённой коралловой массы, на которой и образовался риф. Агассис же утверждал, что уплотнённая порода, обнаруженная в нижней части скважины, представляет собой фундамент из третичного известняка. В результате был сделан вывод, что данные бурения на Фунафути мало убедительны для доказательства правильности какой-либо теории».

Однако, чем больше бурений проводилось в последующие годы на атоллах, тем очевидней становилась правота Дарвина. Зная скорость роста коралловых построек, которая равна от 17–37 метров за тысячелетие (как это определили?), можно по высоте керна, полученного при бурении, рассчитать возраст атолла. А так как кораллы погибают на глубинах свыше 50–60 метров, каждый метр «толщины» кораллового атолла соответствует метру погружения суши или мелководной банки (или поднятия уровня океана), на которой стал расти атолл. Каково же было удивление учёных, когда оказалось, что эта «толщина» может превышать километр. На атолле Эниветок она оказалась равной полутора километрам. А это означает, что примерно на такую же глубину опустилась здесь суша (или поднялся уровень океана) со времени образования коралловой постройки.

На дне Тихого океана были обнаружены и затопленные, «мёртвые» атоллы. Большая часть их расположена в районе Каролинского архипелага, поблизости от «живых», надводных атоллов. Другая группа, обследованная экспедицией на судне «Каприкорн» (о ней рассказывает книга Хелен Райт «В глубинах Тихого океана», находится в районе архипелага Самоа. Всего же в Тихом океане известно пока что более двух десятков затопленных атоллов.

Стадии жизни атолла, согласно теории происхождения атоллов Дарвина.

Сначала возникает вулканический остров. Затем волны превращают конус острова-вулкана в гладкую площадку, на которой селятся кораллы. Вокруг вулканического острова появляется береговой риф, окаймляющий его, а затем кораллы наращивают барьерный риф.

На следующей стадии развития атолла, вулканический остров почти полностью погружается в океан, образуется лагуна, посреди которой торчат последние остатки затонувшего острова-вулкана. Следующая стадия – это «нормальный» атолл, опоясанный рифовым барьером, на который «насажены» маленькие островки. Таковы все «типичные атоллы» Океании.

Но вот для атоллов наступает гибель. Скорость погружения основания, на котором стоит атолл, начинает превосходить скорость роста рифов. Окаймляющие островки, насаженные на кольцо рифа, начинают размываться и атолл постепенно скрывается в океане. Последняя стадия – окончательное погружение атолла, его «смерть». Сначала они уходят на малую глубину, а затем эта глубина становится все больше и больше.

Но гибель атолла с течением времени даёт начало «новой жизни». Погруженный атолл принимает на себя различные осадки. Бывшая лагуна заполняется ими, и «труп атолла» постепенно превращается в новую форму подводного рельефа – так называемый гайот, или гийо, плосковершинную подводную гору.

Один из первых океанографов США Александр Агассис, знаменитый английский океанограф Джон Мюррей и известный океанограф и геолог Дэли считали, что барьерные рифы выросли на береговых террасах, которые создала деятельность морских волн. Этим-то и объясняется ровное плоское дно лагун коралловых атоллов.

В ряде мест есть коралловые рифы, возвышающиеся над уровнем моря на высоте свыше километра. У кораллов, жителей мелководья, отсутствует возможность «нарастить» свои постройки до такой высоты. Исследователи считали, что здесь имело место поднятие суши.

Теория Дарвина предполагает противоположный процесс: медленное и постепенное опускание островов, надгробиями которых и являются коралловые атоллы.

Вторым важным доводом Мюррея, ставившим под сомнение дарвиновскую теорию, было наличие мест, где одновременно имелись окаймляющие рифы, барьерные рифы и атоллы.

Хотя, более вероятна версия колебания уровня океана. Например, большой потоп скрыл почти все горы, затем уровень океана понижался. Имеются упоминания о множестве подобных потопов.

Дарвин считал, что, когда погружение дна идёт слишком быстро по сравнению со скоростью роста кораллов, они оказываются на глубине свыше 60 метров. Это ведёт к их гибели. Они превращаются в окаменелости с плоскими поверхностями на дне моря.

Такие затонувшие атоллы с плоской поверхностью были обнаружены в Тихом океане. А затем на дне океана были открыты горы, вершины которых также имели плоскую поверхность. Они отстояли от поверхности иногда на тысячи метров.

Профессор Хесс из Принстонского университета во время второй мировой войны открыл странные горы, имеющие столообразные плоские вершины. Они отличались от гор на суше и гор, которые ранее обнаруживали под водой. В честь французского географа Арнольда Гийо профессор Хесс назвал эти конические плосковершинные горы «гийо» (гайот).

В центральной части Тихого океана имеются десятки подобных гайотов. От гавайского островка Неккер до крохотного атолла Маркус в западной части Тихоокеанского бассейна протянулся подводный хребет. Из 265 подводных гор, образующих вершины этого грандиозного хребта, 80 имеют плоские вершины.

В других районах Тихого океана, на других подводных хребтах, валах и поднятиях также обнаружены горы с плоскими вершинами. Вероятно, они имеются по всему мировому океану. Вершины многих из них увенчаны, словно короной, правильным кольцом коралловых рифов.

С помощью современной аппаратуры удалось сфотографировать вершину гайота Сильвания, находящегося в районе Маршалловых островов и погруженного на глубину около километра. На снимке были отчетливо видны знаки ряби: значит, когда-то гайот находился в зоне прибоя. Наконец, драги океанографических судов часто поднимают с плоских вершин гайотов на глубинах от 500 до 2500 метров окатанные прибоем гальки, окаменевшие остатки сооружений кораллов и другие свидетельства того, что когда-то вершины гайотов доходили до поверхности океана.

Использованы материалы книги «Загадки Великого океана» А.М. Кондратова.