Архив рубрики «История»

Сказка для взрослых

Однажды жители Земли, устав от безконечных войн, попросили могущественного волшебника прекратить все войны и кровопролитие на планете.

— Это просто, — сказал тот. — Я уничтожу всё оружие на Земле и войны прекратятся.

— Прекрасно! — воскликнули люди.

Взмах волшебной палочки — и дело сделано.

Дня три на планете царил мир, пока те, кто склонен повоевать, искали своё оружие. А поняв, что потеряли его навсегда, они стали использовать кухонные ножи и топоры.

Когда это стало известно волшебнику, он сказал:

— Всё просто. Я уничтожу все кухонные ножи, топоры и вилки.

Люди огорчились, так как стало сложно готовить еду. Но волшебник посоветовал им перейти на веганство, и перестать убивать животных.

Однако любители драк, войн и убийств нашли выход. Они стали мастерить дубинки и копья из деревьев, и возобновили войны.

Когда это печальное известие дошло до волшебника, он сказал:

— Успокойтесь. Я уничтожу все деревья, и эти драчуны перестанут воевать.

После двух-трёх дней безплодных поисков деревьев, пригодных для изготовления копий, воинственно настроенные люди, смастерили пращи и начали метать друг в друга камни. Пришлось волшебнику уничтожить и камни.

Вскоре планета стала безплодной, голой пустыней. Тех, кто желал драк, войн и убийств, стало на много больше, чем вначале. Люди стали убивать друг друга и поедать.

Оставшиеся в живых сторонники мира спросили волшебника: «Пропали все деревья, металлы и камни. Люди превратились в каннибалов. Как теперь жить, что есть? Исчезла растительность и люди умрут, даже без войн».

Волшебник растерялся: «Я вижу единственный выход – уничтожить всё человечество, но, к сожалению, вы против этого!»

Миротворцы впали в уныние, пытаясь придумать, что предпринять.

И тут к волшебнику обратился ребёнок.

Он сказал: «Возможно, нужно так поступить. Пусть люди почувствуют, что происходит в результате их поступков. Если один причинит боль другому, пусть и он почувствует ещё большую боль, а если доставит кому-то радость, то пусть почувствует ещё большую радость. Тогда наверняка все откажутся причинять боль другому, потому что сразу же сам почувствует боль и будет вынужден остановиться».

Волшебник возразил ребёнку. Но это всегда действовало в этом мире. Многие воюющие знали про это, а войны и убийства продолжались.

Ребёнок ответил: «Возможно это связано с тем, что воздаяние приходит на много позже совершенного поступка. У людей отсутствует связь между поступком и воздаянием за него».

Волшебник сказал: «Устами младенца – глаголет истина!»

Все прониклись величием мысли, изречённой устами младенца, а волшебник в точности воплотил его идею в жизнь. Он вернул все деревья, металлы и камни, и даже оружие, которое люди вскоре переделали в орудия труда.

С этого дня все на планете перестали причинять как физические, так и моральные страдания друг другу. Потому, что сразу испытывали боль от своих действий. Напротив, люди принялись помогать, стали дарить любовь друг другу. Что может быть лучше, чем испытывать чувство радости, счастья и любви.

Эдвард Уильямс

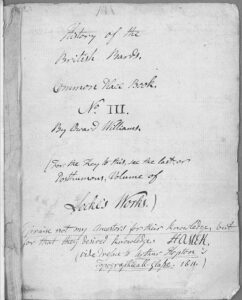

Тайны друидов

Эдвард Уильямс известен под бардовским именем Иоло Моргануг. Он был валлийским антикваром, поэтом и коллекционером. Его считали знатоком средневековой валлийской литературы, Он оказал огромное влияние на валлийскую культуру. Уильямс основал тайное общество, известное как Горседд, через которое успешно кооптировал возрождение Эйстедфода в 18 веке. Философия, которую Уильямс распространял в своих работах, оказала огромное влияние на неодруидизм.

Эдвард Уильямс родился в Пен Онн, поблизости от Лланкарфана в Гламоргане, Уэльс. Он последовал примеру своего отца и стал каменщиком. В Гламоргане он заинтересовался сбором рукописей. Эдвард Уильямс стал учиться сочинять валлийскую поэзию. Его учителями были такие поэты, как Льюис Хопкин, Рис Морган и Сьон Брэдфорд.

В 1773 году Эдвард Уильямс переехал в Лондон, где антиквар Оуэн Джонс познакомил его с валлийским литературным сообществом города. Там он стал членом Общества Гвинеддигион. Позже Эдвард Уильямс также будет активно участвовать в работе Общества Цимрейгиддион. В 1777 году он вернулся в Уэльс, где женился и попробовал заняться сельским хозяйством, но безуспешно.

Впервые Уильямс стал известен общественности в 1789 году благодаря сборнику поэзии Давида ап Гвилима 14-го века. В сборник было включено большое количество найденных Уильямсов стихотворений Давидда.

Успех помог ему в 1791 году вернуться в Лондон. Там он основал Горседд, сообщество валлийских бардов. Уильямс утверждал, что организовал это событие в соответствии с древними друидическими обрядами. В 1794 году он опубликовал несколько своих стихотворений, которые позже были собраны в двухтомник «Стихи, лирические и пасторальные». Эта работа оказалась весьма популярной.

С самого начала своей деятельности Уильямс был озабочен сохранением и поддержанием литературных и культурных традиций Уэльса. Он нашёл большое количество старинных рукописей. Они доказывали его утверждения о том, что древние друидические традиции пережили римское завоевание, обращение населения в христианство, гонения на бардов при короле Эдуарде I и другие беды. Его работы развивают сложную мистическую философию, которая являлась, по его мнению, продолжением древней друидической практики. По имеющимся сведениям, Уильямс часто употреблял лауданум (опиумная настойка на спирту), что, возможно, способствовало этому.

Уильямс работал вместе с Оуэном Джонсом и Уильямом Оуэном Пуге над «Мивирийской археологией Уэльса». Это было трёхтомное собрание средневековой валлийской литературы, опубликованной в 1801-1807 годах. Это издание частично опиралось на рукописи из коллекции Уильямса.

После смерти Уильямса часть его коллекции была собрана в «Рукописи Иоло» его сыном, Талиесином Уильямсом. Его бумаги использовались многими учёными и переводчиками, а также леди Шарлоттой Гост, когда она переводила прозаический сборник «Мабиногион». Находки Уильямса были использованы в тексте, известном под названием «Барддас». Эта работа была заявлена как перевод произведений Лливелина Сиона. В ней подробно излагалась история валлийской бардовской системы от её древних истоков до наших дней. Она является наиболее полным изложением мистической космологии, разработанной Уильямсом.

Работы Уильямса: трактат по валлийской метрике под названием «Тайна бардов острова Британия», серия гимнов, изданная под названием «Псалмы церкви в пустыне», «Молитва друида» до сих пор используются Горседдом и неодруидическими группами,

В то время считалось, что только Северный Уэльс представляет собой чистейшее наследие валлийских традиций. Философия Уильямса представляла собой слияние христианских и артурианских влияний, романтизма. Его целью было утвердить валлийность Южного Уэльса, особенно его родного региона. Метафизика его работ, предлагала теорию концентрических «колец существования», идущих от потустороннего мира к небесам.

Уильямс был одним из лидеров при создании унитарианской ассоциации в Южном Уэльсе в 1802 году. Именно он составил её Правила и процедуры.

Уильямс разработал свою собственную руническую систему, основанную на древнем алфавите друидов, по-валлийски бардовский алфавит. Считалось, что это алфавитная система древних друидов. Она состояла из 20 основных букв и еще 20 «для обозначения удлинённых гласных и перегласовок». Эти символы были выполнены в деревянной рамке, известной как peithynen.

В конце 19 века грамматик сэр Джон Моррис-Джонс участвовал в разоблачении Эдварда Уильямса как фальсификатора. Это привело к тому, что барда назвали шарлатаном. Моррис-Джонс сказал, что «пройдёт ещё много лет, прежде чем наша история и литература очистятся от следов его грязных рук».

Гриффит Джон Уильямс провёл полное исследование работ Эдварда Уильямса. Выяснилось, что он подделал множество рукописей (возможно, все). Однако масштабы его подделок были настолько велики, что даже в 21 веке многие из его искажённых версий средневековых валлийских текстов считаются оригиналами.

Краткое изложение статьи блогера is3_livejournal_com.

P.S. Возможно, Эдвард Уильямс работал на правительство и помогал писать историю. В 18-19 веках появились короли, цари, графы, бароны и так далее. Им требовалась древняя история, доказывающая, что их предки носили эти титулы уже много веков. На них работали различные люди, создавая историю мира.

P. P.S. Факты из этой статьи и последующих публикаций на тему фальсификации истории, можно проверить, например в Вики. Масштабы фальсификаций потрясают воображение. Складывается впечатление, что вся история выдумана.

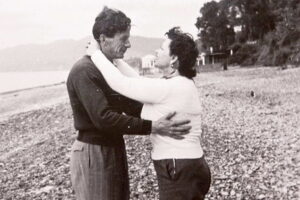

Возвращайся

Любовь бывает двух диаметрально противоположных типов.

Первый – это любовь к самому себе. Такой человек всё делает для того, чтобы рядом был человек, который будет услаждать его своей красотой и заботой.

Второй тип – настоящая любовь, это когда в отношениях отсутствует ревность, претензии и требования. Это любовь к кому-то, абсолютная, безусловная, безвозмездная, любовь без отдачи, Вы только заботитесь, отдаёте тепло, ласку, поддержку.

Даже желаете человеку всего этого с кем-то другим. Это проявление настоящей безусловной любви. А если этот человек отвечает вам тем же, то это будет взаимная настоящая любовь.

Клавдию Шульженко любили миллионы. Ей приходило очень много писем, в том числе и с признаниями в любви. Но среди них выделялись письма и открытки, подписанные инициалами: Г. Е. Этот таинственный воздыхатель слал ей открытки со всех уголков Советского Союза. По нему можно было изучать географию. И когда наступала пора очередного праздника (Новый Год, 8 марта, 1 мая, 7 ноября) Владимир Коралли (муж Шульженко) всегда интересовался у супруги: «Ну, как там наш Г. Е., уже отметился открыткой?».

Таинственного Г. Е. звали Георгий Епифанов. Он влюбился в голос Шульженко, прослушав только одну песню в её исполнении – «Челитту». Ради этой песни он купил сначала пластинку, а потом патефон. Каждый раз, приходя в музыкальный магазин, он интересовался у продавщиц: «Появилось что-нибудь новенького у Шульженко?».

Однажды на «Ленфильме», где Георгий проходил преддипломную практику, ему сказали: «А что ты, Жора, мучаешься? Клавдия Ивановна часто даёт концерты. На днях будет ее выступление…». Епифанов едва дождался открытия кассы и дрожащим от волнения голосом попросил билет на… первый ряд. Перед выходом Шульженко он взволновано думал о том, что сейчас увидит своего кумира в двух шагах от себя…

А потом была война. Он ушёл на неё сразу. Был военным корреспондентом, оператором. Он находился в зоне боевых действий. Старался запечатлеть оборону или наступление во всех их самых страшных мгновениях. Порой бывал там, откуда живыми выходили единицы.

Его часто спрашивали: «Жора, куда ты все время лезешь? Ведь убьют, неровен час». А он смеялся: «Меня не убьют! Я люблю такую потрясающую женщину. Моя любовь крепче всякой брони…». А в минуты затишья он бережно распаковывал металлическую коробку из-под плёнки, в которой хранил своё главное богатство — пластинки Клавдии Шульженко — и накручивал ручку патефона. И в тесной армейской землянке начинал литься нежный проникновенный голос:

«Синенький, скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты провожала

И обещала

Синий платочек сберечь…»

Войну он закончил кавалером трёх орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны и множества медалей. А самой главной наградой для Клавдии Шульженко стала очередная открытка, полученная ею накануне ноябрьских праздников 1945 года, когда на ней она увидела знакомый почерк и инициалы Г. Е. Стало быть, он жив, он помнит о ней…

Георгий ездил по стране и отовсюду слал ей поздравления. Даже с Днём шахтёра или железнодорожника, он значительно «расширил» численность праздников, посылая открытки, по сути, к каждому воскресному дню.

Жизнь Клавдии Ивановны после войны была усыпана как розами, так и шипами. Всякое бывало. Для того, чтобы быть всегда в форме, Шульженко, например, разработала комплекс физических упражнений, повторить который многим было сложно. К «борьбе со старением» прибавились и психологические нагрузки. В 1954 году они с супругом Владимиром вдруг поняли, что у них отсутствует, что-либо общее. Сын вырос, стал жить самостоятельно. Разбежались их стежки-дорожки в разные стороны…

Подруги старались вывести Шульженко из тяжёлого эмоционального состояния. Им удалось разыскать в 1956 году адрес таинственного Г. Е. Они постарались сделать так, чтобы Клавдия и Георгий встретились. Правда, ему пришлось бороться с собственной чудовищной робостью, но однажды их свела судьба в одной компании. Шульженко было интересно, как это можно трепетно относиться к женщине, находясь от неё вдали. Она пригласила его к себе домой, они проговорили до самого утра…

Казалось бы, два человека любят друг друга, что может стать преградой их счастью? Однако ей было 50, а ему исполнилось 37. Кто на это сейчас смотрит? А раньше смотрели и шептали за спиной: «Связался черт с младенцем». Но любовь оказалась сильнее пересудов. Они поженились в 1957 году.

Их счастье длилось девять лет. Потом Клавдия Ивановна стала всё больше ревновать, устраивать сцены. Ей стало казаться, что их всепоглощающее счастье – мираж. Любовь, между ней, стареющей пенсионеркой и Жоржем (так она его называла) – закончилась. Он такой молодой, статный, красавец, да еще оператор. Да у них на съёмочных площадках всегда такие красотки бегают, что Жорж обязательно уйдёт к ним.

Она мучила себя, ещё больше мучила его. В конце концов, они поняли, что просто поубивают друг друга, если останутся вместе. Они разошлись и провели без встреч друг с другом более 10 лет.

Ей рассказывали, что в его прихожей висит её огромный портрет, что он просыпается и засыпает с её именем на устах. Он по-прежнему любит её так искренне, так нежно. Однажды она вновь увидела его в первом ряду на своём концерте. И сказала прямо со сцены: «Жорж, прости меня. Возвращайся. Мне без тебя так одиноко!»

Он вернулся. С большой охапкой цветов и горящими глазами. Закружил ее по комнате и целовал, целовал, целовал свою Богиню… Они были счастливы до того рокового дня, 17 июня 1984 года. А потом она ушла. Навсегда.

Когда Клавдии Ивановны не стало, Георгий Кузьмич по-прежнему приносил ее любимые жёлтые розы и ставил их к портрету Шульженко. Он сберёг все пластинки с ее голосом, выпущенные при жизни и после смерти Клавдии Ивановны. До конца жизни хранил ее фотографии, концертные программы, письма и телеграммы, которых было более 200.

Он пережил ее на 12 лет. На эти самые 12 лет – разницу в их возрасте. А когда ему исполнилось, как и ей, 78 лет, и они наконец-то стали ровесниками, он однажды закрыл глаза навсегда. Очень хочется верить, что на Звёздном мосту они встретились, взялись за руки и ушли вместе…

Изложение статьи ресурса tayni-mirozdaniya.

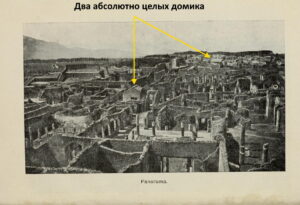

Как делают историю

Автор статьи (bskamalov) изучает научные журналы конца 19, начала 20 века. Он смотрит исторические фильмы начала 20 века. В них показывали историю так, как её представляли в то время. Например, в начале 20 века ещё отсутствовали знания о римских военных построениях, вооружении.

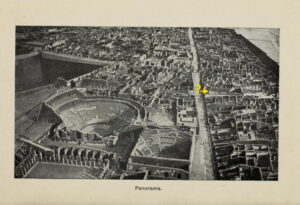

В этой статье он рассказывает о путеводителе «Последние дни Помпеи», изданном в 1907 году. В то время историки ещё сочиняли историю погребения города под слоем пепла. Поэтому в первом издании проскакивают отдельные «ляпы», которые в последствии устранили.

Three hours in Pompeii; a real and practical guide-book compiled in harmony with the description given by Bulwer Lytton in his work entitled «The last days of Pompeii» by Scotti, N; Caprani, Augustus G, 1907.

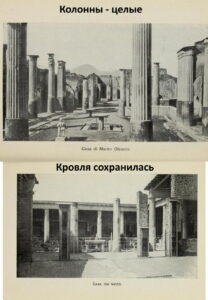

На одном из снимков можно увидеть среди «руин» два абсолютно целых домика. Вероятно, ближний ещё жилой, побелен, окна, двери, крыша на месте. Это напоминает истории о том, как жители Китая или других стран отказывались покинуть свой дом, который собирались разрушить для строительства шоссе или элитного жилья.

Вокруг дома что-то строилось, а он оставался на своём месте. Например, дача среди новостроек. Очень много в СССР было таких упёртых граждан. Про них даже фильмы снимали. В 1990-е их просто сжигали, например, в Бутово. Сейчас оставляют на расправу новосёлам. А здесь ситуация та же самая, но только разрушают городок. Все продали свои участки и дома компании «Закопанные Помпеи», а пара домовладельцев упёрлись. По каким-то причинам, пока отказались применять к этим домовладельцам крайние меры. Возможно, упёртый старик хочет помереть в своём родовом гнезде, так лучше чуток подождать.

На другом снимке, по центру улицы большое здание практически целое, а кругом и через дорогу у зданий стены снесены почти до фундамента.

Самое интересное, отсутствует панорама города как до раскопок, так и раскопанного. На снимках показаны частично раскопанные здания. Возникают вопросы. Если оно уже раскопано, то почему часть ступеней засыпано? Если ещё закопанное, то почему так мало грунта?

Кто-то возразит, что так аккуратно сняли только часть грунта. Да ещё провели так эту процедуру на всех «амфитеатрах»? Обычно начинают раскапывать сверху и идут вглубь. Возможно, эти «археологи» любят устраивать себе сложности? Может быть, это реальное количество пепла после извержения Везувия? Возможно, вулкан «плевался» точечно, только в этот городишко?

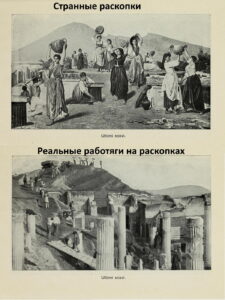

На снимках показаны, как бы раскопки. Уровень пепла почти до верха колонн. Куда дели то, что было выше – загадка. Но при этом концы колонн целые. Один мужик с левого края снимка машет киркой. Женщины якобы в корзинах, что-то таскают. Загадка – куда? Чем насыпают грунт в корзины – тоже загадка. А ведь грунт, якобы взламывает киркой мужик, то есть там он очень твёрдый. При этом одна женщина, как бы насыпает этот грунт в корзинку ладошкой.

Возможно, в честь приезда автора путеводителя, были срочно доставлены бабы из ближайшего борделя, чтобы делать вид работы в аттракционе «Разрушенные Помпеи». На другом снимке показаны более реальные работяги на раскопках. Но зачем они насыпают эту гору? Что бы потом показать, якобы бывший уровень засыпки грунта?

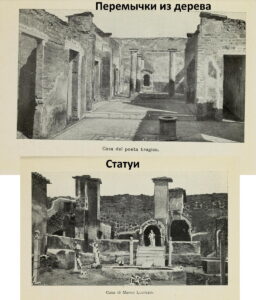

На снимках показаны колонны, и они все целые. Пока ещё определяются, как они должны выглядеть. Потом кто-то подскажет, что верха у «древних» колонн должны отсутствовать и их уберут, как и перемычки.

Интересный снимок, где за забором целый домик под крышей, а во дворе горшки, вероятно из титана, раз сохранились во время ударов стихии.

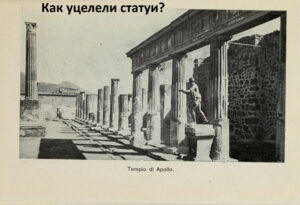

На другом снимке, якобы «найденные» к 1907 году статуи. Как они уцелели? Видны сохранившиеся кровли зданий (забыли разрушить?).

Перемычки над колоннами явно армированный бетон, просто заливка без арматуры развалится. Сверху кладка из кирпича. Потом все разберут и оставят огрызки. Оконные и дверные перемычки явно дерево. Косяк. Может потому сносили верха зданий? Дерево могло выдать «археологов».

В 1922 году как бы раскопали новые кварталы в Помпее. Они поразительно хорошо сохранились. В местах старых раскопок все верха домов снесены, а на новых раскопках – сохранились. Вероятно, нужно было срочно что-то «найти» и потому показали несколько новых, якобы только что откопанных домиков.

Большинство рисунков на стенах снимают без фона. А чуть покажут фон, так сразу же появляются вопросы, как именно это сохранилось с полным сюжетом? Как умудряются их всегда аккуратно «выдрать» из стены и «отвезти» в музей.

Краткое изложение расследования bskamalov.

Датировка событий

Современные исследователи, чтобы заглянуть в прошлое, с огромным интересом изучают окаменелых моллюсков, ушную серу китов, колючки кактусов. Исследователи шутят: «Если в отложениях юрского периода обнаружат останки кролика, то рухнет всё стройное здание палеонтологии». По её представлениям, в эпоху динозавров современные млекопитающие – отсутствовали. Если же подобная находка будет сделана, то выяснится, что кролик оказался среди древних пород случайно и относится к куда более позднему периоду.

Археологическая датировка – это установление хронологии событий, изучаемых по археологическим данным. Применяются две системы: абсолютная и относительная хронология. Абсолютная хронология датирует события в понятиях общепринятого календаря, относительная – определяет лишь последовательность событий. Раздел археологии, использующий методы датировки, называется археометрия.

К относительным методам датировок относят стратиграфические и типологические методы, а к абсолютным – радиометрические методы (радиоуглеродный, калий-аргоновый, аргон-аргоновый, метод урановых серий и другие), а также дендрохронологический метод и другие.

Историко-культурные методы датирования опираются на особенности артефактов или иных предметов материальной культуры. Например, типологическое датирование предполагает определение даты исследуемого комплекса (памятника, слоя и др.) на основе наличия в его составе предметов с уже установленной датировкой (а если она ошибочна?).

Но следует учитывать, что этот метод имеет очень малую точность, поскольку сильно зависит от привычек обитателей памятника. Например, они могли хранить вещи дольше их обычного срока службы (отдельные легковые машины, вместо 10, служат до 100 лет).

Методика календарного датирования состоит в обнаружении надписей с датами – как правило, на монетах или постройках. Получение результатов по этому методу осложняется тем, что в различных культурах существуют разные календари и у многих отсутствует синхронизация с современными (добавим к этому смену календарей, применение солнечного и лунного календаря и огромное количество фальшивых монет).

Стратиграфический метод датирования в археологии представляет собой взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих их природных отложений. В основе стратиграфического метода лежат четыре основных принципа.

1. Принцип terminus post quem гласит, что любой культурный слой сложился после того, как был изготовлен самый поздний из содержащихся в нём предметов (стихийные бедствия перемешивают все слои, а их было множество в истории человечества, в том числе и глобальные).

2. Принцип ассоциации (закон Ворсо) гласит, что дата закрытого, то есть сформировавшегося достаточно быстро образования, например, могилы, приблизительно совпадает со временем использования предметов (загадка, когда было это время), находящихся в этом комплексе (вспомним про стихийные бедствия).

3. Принцип перекрывающих напластований (закон Стено) гласит, что каждый слой отложений старше того, который лежит над ним (вспомним про стихийные бедствия).

4. Принцип прорезания гласит, что каждое скопление, впущенное в другое, является более поздним. Например, если могила или другая яма прорезает слой глины, то она была сооружена позже, чем сформировался этот глинистый слой (или одновременно, в случае стихийного бедствия).

(Отсутствует возможность, даже приблизительно, разобраться в любой стратиграфической ситуации и достаточно уверенно выстроить слои и предметы из них на временной шкале).

Биологические методы датирования состоят из датирования памятников путём анализа состава живых организмов, живших в период существования памятника, а также дендрохронологического метода.

Палинология часто сопровождает разведку запасов угля и нефти. Анализ пыльцы позволяет определить возраст залежей. Останки определённых организмов используются для датировки древних слоёв. Например, этому служат аммониты, жившие в океанах много миллионов лет назад (как определили, когда они жили?).

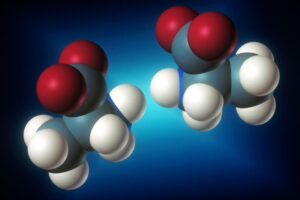

Аминостратиграфия помогла датировать останки древних жителей Северной Америки, показав, что люди появились на континенте более 40 тысяч лет назад. Жизнь на Земле демонстрирует загадочное предпочтение

L-аминокислот.

Химически L- и D-изомеры совершенно идентичны. Молекулы могут иметь одинаковую формулу, но два варианта структуры, два изомера, отражающие друг друга, словно правая и левая рука. Однако белки всех земных организмов построены только из L-аминокислот.

Это нарушается лишь после гибели, когда L-изомеры начинают переходить в D-изомеры. Скорость этого процесса для каждой аминокислоты разная, она зависит от температуры, влажности и других условий. Метод позволяет датировать образцы возрастом до 200 тысяч лет.

(Последние исследования показали, что до второй половины 20 века такие переходы аминокислот из левых в правые, практически – отсутствовали. Есть лишь одно место, в котором L- и D-изомеры распределяются поровну – промышленность.

Исследования тканей больных раком показали, что характерные для онкологических опухолей D-аминокислоты поступают в организм человека с пищей. Первоисточник характерных для рака D-аминокислот на планете один-единственный: продукты биосинтеза.

Они используются в безалкогольном производстве напитков, соков, сиропов, при консервировании, для продуктов с низким содержанием жира, таких как диетическое печенье, торты, пирожные и хлеб, при приготовлении мягких конфет, маршмеллоу, зефира, мармелада, пастилы, в креме и муссах на молочной основе, при откорме животных, птицы и рыбы для ускоренного набора веса. То есть – везде, возможно, кроме выращивания овощей и фруктов.)

Дендрохронология основана на особенности роста деревьев, из-за которой каждый год толщина ствола дерева увеличивается на одно годичное кольцо. Годичные кольца отличаются друг от друга в зависимости от климатических особенностей года, что позволяет создать шкалу датировок для различных регионов (в тёплый влажный год может образоваться несколько колец, в очень холодный, образование колец – отсутствует).

Физико-химические методы датирования

Радиометрическое датирование – это метод определения возраста различных объектов, в составе которых есть какой-либо радиоактивный изотоп. Основан на определении того, какая доля этого изотопа успела распасться за время существования образца. По этой величине, зная период полураспада данного изотопа, можно рассчитать возраст образца.

Самый известный пример этого метода — радиоуглеродное датирование, проводящееся по изотопу углерода-14. Этот метод применяется к остаткам когда-то живой материи, возраст которой определяется путём замера концентрации данного изотопа в материи. На основании этих данных можно установить, сколько времени прошло с момента гибели организма (Содержание углерода-14 в образцах так мало, что сопоставимо с погрешностью измерения).

Другие методы радиометрического датирования используют аналогичные принципы, но применимы для других материалов и временных интервалов. Так, калиево-аргоновый метод позволяет датировать вулканические отложения возрастом от 100 тыс. до 5 млн лет, радиометрия урана даёт возможность определить время образования отложений карбоната кальция в период от 50 000 до 500 000 лет тому назад; метод датирования по цепной ядерной реакции радиоактивного распада позволяет установить возраст горных пород в интервале от 300 000 до 3 млрд лет (эти методы имеют множество допущений, например, что образование изотопов происходит равномерно. Однако, извержения вулканов, ядерные испытания нарушают это предположение и результаты могут измениться с 3-х млрд лет до 30 лет).

Термолюминесцентное датирование – использует измерение энергии, излучённой минеральным образцом в результате нагрева. Этот метод применим для датировки вулканических пород и объектов, изготовленных человеком и подвергнутых нагреву, например, изделия из обожжённой глины (однако в этом методе ещё больше допущений, чем в радиоуглеродном датировании).

Метод электронного парамагнитного резонанса использует подсчёт электронов без нагревания образца, что позволяет избежать его разрушения. Этот метод позволяет датировать материалы в диапазоне от десятков тысяч до миллионов лет (с огромным количеством допущений).

Краткое изложение (с комментариями) статьи из Википедии.

P.S. Можно сделать вывод, что гадание на кофейной гуще даёт более точный результат, чем любой из методов датировок, применяемых в науке.

Колизей — загадки истории

Посмотрим внимательно на древний Рим, и основу его туристической индустрии – Колизей. Является загадкой, когда, кем и для чего был построен Колизей в Риме.

Согласно официальной истории, постройка амфитеатра была начата императором Веспасианом после его побед в Иудее, возможно, в 71 году (точная дата отсутствует). Строительство амфитеатра завершено при императоре Тите в 80 году.

Сто тысяч заключённых были доставлены в Рим в качестве рабов после войны в Иудее. Рабы использовались для тяжёлых работ. Например, работа в карьерах в Тиволи, по добыче камня и его транспортировке (возникают вопросы. Кто их кормил? Как охраняли такое количество рабов, вооружённых кирками, молотками и просто камнями?) Команды профессиональных строителей, инженеров, художников и декораторов выполняли задачи по строительству Колизея.

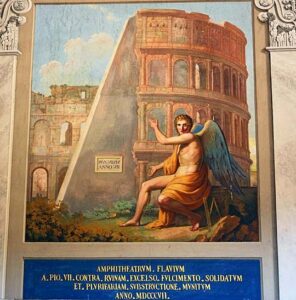

В Ватикане имеется фреска, изображающая строительство Колизея, точнее проект строительства в виде развалин. На фреске изображён ангел с циркулем и строительным углом. Циркуль над наугольником (прямой угол) – определял пространство, в котором осуществлял свою деятельность орден масонов – здесь нужно искать истину.

На фреске указан год строительства развалин Колизея и тот, кто заказал строительство. («PIVS.VII.P.M.ANNO.VII» – СЕДЬМОЙ ГОД ПАПЫ ПИЯ VII. Поскольку папа Пий VII правил в 1800–1823 годах, то речь идет о 1807 годе, то есть 19 век.

Большая мраморная доска с крестом, висящая над входом в Колизей, сообщает, что «восстановление» Колизея (АМФИТЕАТРА ФЛАВИЕВ), закончено при папе Пие IX в 1852 году, на 7 году его правления.

Исследователи утверждают, что Колизей сразу строился как «древние руины». Он построен из камня, бетона и кирпича. Если внимательно присмотреться к кирпичной кладке внутренних стен Колизея, то видно, что края кирпичей обиты, весьма упорядочено, и это было произведено перед кладкой, а кирпичи скреплены между собой составом, весьма напоминающим цемент 19 века.

Историки рассказывают, что «на арене раскопали подвальные помещения, которые использовались, чтобы выводить на арену людей, животных и декорации, или устраивать «наумахии» — морские сражения, на заполненной водой арене Колизея. Пусть историки объяснят, как именно и при помощи каких механизмов вода могла наполнять арену Колизея? Где сливные и наливные трубы? Водонапорные устройства? Водонепроницаемые стены со следами заполнения водой?

Посмотрим, что имеется в исторических документах об истории этого амфитеатра. Например, Лицевой летописный свод – это подробное изложение всемирной и русской истории, датируемое 16 веком. Во втором и третьем томах подробно описывается история древнего Рима. Много места уделено именно правлению императора Веспасиана. Можно сделать вывод, что в России 16-17 веков ещё отсутствовали сведения о Колизее.

Отсутствуют упоминания о Колизее и в Лютеранском хронографе 1680 года. Это был мировой летописный свод, в котором подробно описаны все римские события. Получается, что в 17 веке у Европы отсутствовали сведения о нём.

Возможно, раньше знали, а потом забыли. Историки говорят, что о Колизее писали Светоний, Евтропий и другие «античные» авторы. Возможно, после того, как было решено построить римский Колизей, и требовалось создать ему историю, создать «первоисточники», «подтверждающие» его существование в прошлом?

Посмотрим книгу Светония (в остальных написано, примерно, то же самое). Он сообщает о постройке в Риме императором Веспасианом, по возвращении с Иудейской войны, храмов и амфитеатра без имени и без подробностей (что очень странно). И так у всех «античных» авторов.

Посмотрим на историю Колизея с другой стороны.

Большая Клоака отводила воду из общественных терм, которых в конце V века нашей эры в Риме насчитывалось более 900, жидкие нечистоты из общественных туалетов (как убирали и где хранили твёрдые отходы?), которых во II веке нашей эры имелось около 144 (в большинстве своём от 20 до 50 мест), городских фонтанов, а также бытовые стоки из частных домовладений. Нечистоты застаивались, издавая зловонный запах.

Подтрибунные помещения для зрителей должны быть оборудованы туалетами, чтобы избежать длинных очередей. FIFA рекомендует возводить 20 туалетов на каждую тысячу женщин и 15 – на каждую тысячу мужчин. То есть, если на стадион, вмещающий 80 тысяч зрителей, придут 60 тысяч мужчин и 20 тысяч женщин, арена должна быть оборудована 900 мужскими и 400 женскими туалетами.

Постройка вмещала в себя до 80 тысяч зрителей. Куда ходили по нужде зрители Колизея? К ним нужно добавить гладиаторов, животных, обслуживающий персонал. У историков ответ отсутствует. Они добавляют загадок: «Во время представлений между зрителями сновали торговцы, предлагавшие свои товары и еду». Вероятно, торговцы обладали левитацией и могли парить над трибунами.

В 1931 году в Риме проживало менее 1 миллиона и была большая проблема с жильём. Историки утверждают, что в Древнем Риме в это время проживало около 5 миллионов человек. Где они жили?

Для обеспечения продовольствием 5-ти миллионного города, при помощи гужевого транспорта, нужны десятки тысяч людей и ещё больше животных. Животные предпочитают испражняться на ходу. Город должен утонуть в дерьме, вероятно, за неделю. Про запахи – вы сами додумайте. Вероятно, городское население было на порядки меньше.

Теперь посмотрим, чем мог быть древний амфитеатр.

Посёлок Илакака находится в юго-западной части Мадагаскара, поблизости от Национального парка Изало. Местные сапфиры славятся отличным качеством и великолепной цветовой гаммой. Здесь добывают около 50% мировой добычи сапфиров.

Люди по цепочке перебрасывают землю, роя карьер. Это дешевле, чем копать с использованием техники – ручной труд тут мало стоит. Они раскапывают карьер до слоя с драгоценными камнями, дальше уже мало кого допускают.

Лучше всего в Солах сохранился римский амфитеатр вмещавший до 4000 зрителей. Раскопки и его реставрация были завершены в 1962 году. Борозды на камне от чего остались? От медных кувалд «древности» или мехинструмента 20 века? Для правдивости даже подкоптили камни «древности», забыли, что они как бы «откопали» и «восстановили» этот цирк.

С амфитеатра открывается вид на море, на заброшенный погрузочный терминал. Где-то рядом находится шахта или карьер по добыче полезных ископаемых.

Конструкция СЭС-5 в Крыму базировалась на концентраторе (поле солнечных гелиостатов), солнечном парогенераторе с турбинами и системой автоматического слежения за Солнцем, плюс система теплового аккумулирования.

Располагалось всё в центре поля диаметром 500 метров. Вода нагревалась при помощи зеркал, пар поступал на турбину. Солнечнаяя энергия превращалась в электрическую.

Использованы материалы статей блогеров bskamalov и vaduhan_08.

P.S. Книга начала 20 века о Колизее имеет много хороших фотографий. Но, как только нужно показать реальную «древность», появляются рисунки. Если на самых важных местах вместо фотографий – рисунки, то появляются

большие сомнения в достоверности рисунков.

Ведь можно было сфотографировать Колизей в 1899 году, и обойтись без рисунков. Но если работы по подгонке внутренностей под театр ещё продолжались, а рисунок это план-задание заказчика, то становится понятным, почему появляются рисунки.

Заброшенные тоннели

Это переводная статья ресурса thrillist_com_travel. В ней рассказывается о подземных заброшенных тоннелях в городах США. Они, предположительно, были построены в 19-ом веке или ранее. Эти тоннели использовались для транспортировки грузов, почты, людей. Кроме того, это были огромные стоки для подземных водохранилищ, собирающие дождевую воду для жителей городов, или канализационные тоннели.

Тоннели построены с большим запасом прочности, очень добротно, могут простоять ещё века. Входы во многие тоннели замурованы, о существовании многих их них знает только очень ограниченный круг лиц. Современная история затрудняется объяснить, каким образом по всей территории США, под крупными городами, вдруг одновременно появилось такое множество тоннелей ещё задолго до того, как началась промышленная революция и эра великих открытий второй половины 19-го века.

Вероятно, эти заброшенные подземные тоннели – молчаливые свидетели ушедшей цивилизации, которая их построила. В то время люди жили в согласии с природой, животным и растительным миром. Планета Земля была Раем для людей и всего живого, а все коммуникации были благоразумно уведены под поверхность.

Подземные тоннели обнаружены под многими городами США. В Бостоне имеются подземные тоннели, и они являются старейшими в стране. Многие пути заблокированы, и они часто ведут к забытым реликтам, как Сколлай сквер подземной станции, к бывшему подземному транзитному двору в Гарварде. В подземелье были найдены остатки мозаичной отделки на станции, старый путь, связывающий улицы Бойлстон и Сауз энд.

Нью-Йорк имеет свои артефакты заброшенных подземных тоннелей, из которых наиболее известным является пещерный тоннель под атлантик Авеню. Он был введён в эксплуатацию командором Корнелиусом Вандербильтом в 1844 году. Туннель соединял между собой 2 станции. Вероятно, поезда были на электрической или паровой тяге. Паровые локомотивы были запрещены в 1861 году, входы в тоннель были запечатаны, и все забыли о нём и о паровых локомотивах. Согласно преданиям, эти поезда, вместе с двигателями были погребены там же.

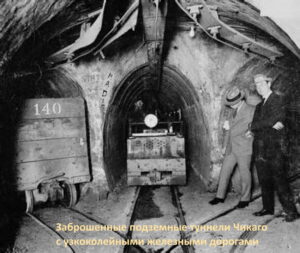

В Чикаго больше подземных тоннелей, чем в Бостоне и в Нью-Йорке, вместе взятых. Там имеется 6 разных видов тоннелей: Педвэй, тоннели СТА, тоннель канатной дороги, грузовой тоннель, водный тоннель и «глубокий» тоннель.

Тоннель канатной дороги имеет дату «L» и находится в 20 метрах под землёй. Он перестал использоваться в 1906 году, после того, как город перешёл на использование надземных поездов, которые проходили над разводными мостами. «Глубокий» тоннель (тоннель и водохранилище) проложен на глубине 117 метров, чтобы в нём поместились стоки дождевой воды. Транспортный – это уникальный тоннель в Чикаго. Он был спроектирован для маленьких поездов и использовался для перевозки угля и грузов между зданиями внутри ж/д кольца (скорее всего был переделан из старого туннеля).

В 20-е годы 20 века железнодорожные и грузовые туннели Далласа использовались для транспортировки товаров. Возможно, по ним провозили спиртное во время сухого закона. Даллас также имеет используемые в настоящее время пешеходные туннели, связывающие основные здания центра города. Они были разработаны для уменьшения уличных заторов и спасения людей от жаркого солнца Техаса.

Во время «сухого закона» многие туннели в Детройте использовались для доставки спиртного. Одним из ярких примеров является Томми на 3-й улице. Заведение «фиолетовый Ганг» всегда удовлетворял спрос окружающего населения на джин. Их секретный проход ведёт к пресвитерианской церкви на Форт-стрит и, вероятно, к подземной железной дороге.

Сеть катакомб, скрытых под историческим рынком Индианаполиса, когда-то использовались в качестве холодильника, чтобы сохранить скоропортящиеся продукты. Кирпичные арочные конструкция напоминают древний Рим, многие из проходов всё ещё находятся в хорошем состоянии, хотя им более 130 лет.

11 миль старых туннелей под Лос-Анджелесом долгое время служили городу. Они были впервые использованы в качестве служебных туннелей, а затем их закрыли. Лос-Анжелес также имеет заброшенное метро и конные туннели. Большинство этих подземных проходов были закрыты из-за опасности обрушения (так говорят официальные лица).

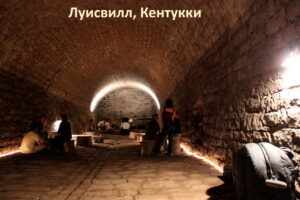

Шлюз на юг в Луисвилле был создан в 1778 году. В городе имеются туннели, ведущие к пещере, которая использовалась в качестве склада и для Лейклендского убежища для умалишенных. Другие туннели разветвляются между заброшенных убежищ гражданской обороны и соединяются с подвальными помещениями зданий в центре города. Южная баптистская богословская семинария имеет, вероятно, собственный проход из дома президента в секретное здание через улицу. Вероятно, это старый паровой туннель.

Сент-Пол, пронизан сетью подземные лабиринтов, пещер и туннелей. Они были созданы руками человека в 1840-х годах. В Сент-Поле есть семь различных систем, большинство из них – бывшие коммуникационные коридоры. Кроме того, есть старые промышленные тоннели под сборочными цехами Форда, гигантские гидроэнергетические трубы ниже уровня исторического Pillsbury.

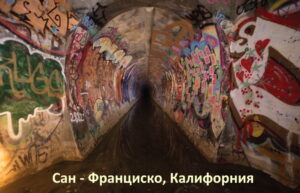

Нью-Йорк, Филадельфия, Портленд, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско и другие города имеют множество туннелей.

Строительство такого множества тоннелей – это колоссальный труд и огромные средства. Вероятно, они были построены для перевозки людей и грузов, канализации, водостока к подземным водохранилищам, возможного убежища, складов и производственных помещений.

Вместо того, чтобы задействовать все эти коммуникационные тоннели и разгрузить поверхность земли – их закрыли. Мы имеем на сегодняшний день скопления грузового транспорта на дорогах, перегруженные ж/д узлы, пробки на дорогах. Когда мы строим дороги и мосты, то страдает природа, гибнут животные и растения, от выхлопных газов тяжело дышать.

Все тоннели были прорыты машинным способом, то есть использовался тоннелепроходческий щит (TBM-Tonnel Boring Machine) разных размеров, поэтому и тоннели построены от малых до гигантских размеров.

Стены тоннелей или забетонированы, или выложены кирпичом. Можете себе представить мощность кирпичных заводов и количество потребляемой ими энергии. Такие тоннели можно было построить только на безплатной энергии.

Часть их используется, например, метро, перевозка грузов и почты.

Но очень много подземных тоннелей заброшены. Власти предпочитают отравлять воздух, мучить людей в пробках, губить всё живое на планете, а главное-использовать транспорт, работающий на нефтепродуктах.

Часто мы спрашиваем: каким был транспорт ушедшей цивилизации, почему так мало артефактов, куда девались старые станки и оборудование? Вероятно, они спрятаны в подземных тоннелях, к ним закрыт доступ.

Те, кто нами управляет, намерены делать это вечно, чтобы избежать лишних вопросов об ушедшей цивилизации.

Сам факт того, что от нас прячут подземные тоннели по всему миру, доказывает, что нас учили фальшивой истории, а наша настоящая история запечатана, как и те заброшенные тоннели. Вся земля пронизана такими тоннелями, по ним ездил пневмотранспорт с людьми и грузами, потом всё прикрыли, возможно, что этими тоннелями пользуются только военные.

Краткое изложение статьи блогера cat-779_livejournal «Заброшенные тоннели расскажут историю ушедшей цивилизации».

Bacилий Шукшин – о жизни

Чтоб распрощаться навсегда с глупостью и отсутствием знаний, требуется лишь один шаг. Но его Вы должны сделать сами, самостоятельно. Шаг навстречу знаний – это единственная возможность, которая изменит Ваше восприятие и отношение к Миру, и к себе.

Талантливый режиссёр, актёр, писатель, душевный человек, с чувствующим и бунтарским сердцем. Василий Шукшин говорил о жизни, играл роли, раскрывая сущность людей, среди которых жил. Он раскрывал внутренний мир загадочной человеческой души.

Академик Александр Корольков однажды очень точно заметил: «…Шукшин – пульсирующая словом и чувством живая душа России». Василий Шукшин ушёл из жизни слишком рано – в 45 лет. Сердце – отказало. Он скончался 2 октября 1974 года. Шли съёмки фильма «Они сражались за Родину». Василий Шукшин оставил нам свои слова, над которыми стоит задуматься.

«У них ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи! Да при помощи чего же они правят нами? Остаётся одно объяснение – при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству».

«Помни наши песни, сказки, наши огромной тяжести победы, наше страдание – береги это. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

«Вот так живёшь – сорок пять лет уже, всё думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идёт… И так и подойдёшь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, вместо того, чтобы делать такие радости, какие можно делать?»

«Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то – хорошо». Когда нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то – плохо».

«Больше, чем старость – уважается прожитая жизнь. Если она была».

«Ты счастлив, когда ты смел и прав».

«Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным».

«Человек, который дарит, хочет испытать радость. Зачем отнимать у него эту радость?»

«Зачем нам унывать!» — хрюкнула свинья, укладываясь в лужу».

«Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии — женщины. Это грустно, но так».

«В трёх случаях особенно отчетливо понимаю, что напрасно трачу время: 1. Когда стою в очереди. 2. Когда читаю чью-нибудь бездарную рукопись. 3. Когда сижу на собрании».

«Я ищу героя нашего времени и, кажется, нащупал его; герой нашего времени — демагог».

«Если же кто сказал слова добрые и правдивые и его не услышали — значит, он и не сказал их».

«Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной».

«Да, стоим перед лицом опасности. Но только — в военном деле вооружаемся, в искусстве, в литературе — быстро разоружаемся».

«Армию – трогать запрещается, милицию – запрещается, партаппарат – запрещается, чиновников министерского ранга – запрещается … Ну, а мужика я и сам не буду. В России — все хорошие!»

«Да, литература – отсутствует. Это ведь даже произнести страшно, а мы — живём!»

«Часто, к сожалению, мы бываем настолько находчивы в ответах, что потом ноет душа: здесь плохо сказал, там сморозил».

«Возможно, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлёкся творец, увлёкся. Как и всякий художник».

«Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раундов надо выиграть. Один я уже проиграл».

«Нам бы про душу нужно помнить, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, помнить, что мы люди».

«Плохо, если наступит время, когда придётся махнуть рукой и сказать, что тут уже безполезно что-то делать. Сделать всегда можно».

«Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда».

«Все гибнет: молодость, обаяние, страсти, все стареет и разрушается. Мысль живёт, и прекрасен человек, который несёт её через жизнь».

По материалам – Клубер.

Пещеры Каппадокии – загадка создания

Каппадокия располагается на территории Турции. Название местности переводится как «страна прекрасных лошадей». Каппадокия больше известна своими горами вулканического происхождения и обнаруженными в них древними поселениями. Они включают в себя пещерные монастыри, дома и подземные города.

Учёные считают, что одной из причин возникновения этих каменных поселений то, что Каппадокия бедна растительностью. Отсутствие достаточного количества деревьев заставило использовать для строительства туф. Он легко поддаётся обработке. Однако после долгого контакта с воздухом туф каменеет, постройка становится прочной.

Историки считают, что пещеры Каппадокии использовались местными жителями в качестве жилья, и для защиты во времена вражеских набегов. Местность расположена так, что через неё периодически проходили вражеские племена и иноземные захватчики. Поэтому население старалось создать максимально надёжные укрытия.

Горный рельеф местности затруднял обнаружение подобных укрытий. Помещения могли укрыть от посторонних глаз большое число жителей вместе с запасами продовольствия. Считается, что в пещерных поселениях местные жители спасались от набегов фракийцев, арабских кочевников. Они прятались в пещерах во времена завоевательных походов Александра Македонского. Представьте, что в то время существовало бы огнестрельное оружие. В этом месте, мог бы закончиться поход Александра Македонского. Такое укрепление, можно сравнить с линиями Маннергейма или Мажино.

Пока открыто 6 крупных подземных поселений: Татларин, Озконак, Мазыкаю, Деринкую, Аджигол и Каймаклы. Всего же подземных поселений насчитывается более двухсот. Первый из каменных городов был случайно обнаружен в 19 веке французским священником Жерфанионом (в начале 20 века об этом ещё отсутствовали сведения). Спустившись в странную дыру, расположенную посреди равнины, святой отец попал в подземный город, уходящий вглубь на несколько этажей. В городе имелись питьевые колодцы, шахты вентиляции и несколько храмов.

Далее расследование блогера bskamalov_livejournal_com на основе статей в научных журналах начала 20 века.

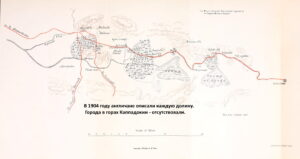

В издании 1904 года упоминается про изучение обширных территорий английскими учёными (шпионами), в том числе и Каппадокии. Там отсутствует упоминание пещер в горах. А ведь они (шпионы) везде залезли и описали каждую долину.

Затем началась Первая мировая война. На Балканах схлестнулись Франция, Германия, Австрия, Италия. На Кавказе Россия воевала против Турции. Англичане наступают с юга на Багдад и Стамбул. Однако, турки возят англичан вдоль фронта с Россией, которая, якобы, союзник Англии.

В 1917 году в журнале появляются сообщения и фотографии Каппадокии с пещерами в горах. Уже другой английский учёный едет примерно тем же маршрутом. Уже 3 года идёт война, турки медленно отступают. Фронт может рухнуть в любой момент. Этот учёный, вдруг, обнаруживает пещерные города! Да ещё с амбразурами!

Это место находится на пути Российских войск. Там имеется много удобных мест для засады и обороны. Горы и болото! Тут, в древности, какой-нибудь местный Дарий, мог был фалангу Александра Македонского «по грязи раскатать».

Вероятно, все уже поняли в чём дело. В 1904 году английская разведка (учёные) изучила все возможные места театра военных действий (так поступают все разведки). Учёные много зарисовали и сфотографировали, но прозевали Каппадокию с её пещерными городами.

Есть следующие варианты. Первый, древние римляне медными скребками прорыли скалы, а учёный это прошляпил. Второй, турецкие сапёры под командой английских инженеров прорыли доты и бункеры в скалах, да замаскировали всё это под культурное наследие.

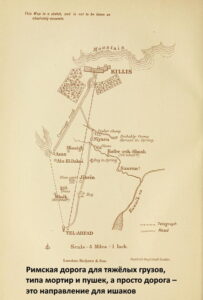

Возможно, в это время строились и, якобы, Римские дороги для тяжёлых грузов, типа мортир и пушек, а простая дорога – это направление для ишаков. Игорь Шкурин, в своём исследовании обратил внимание, что Римские дороги находятся там, где проходили военные действия ПМ войны. Возможно, древние оракулы подсказали римлянам, где потребуются такие дороги тысячи лет спустя.

Для самих римлян – эти дороги безсмысленны. Многотонная техника у них отсутствовала. Им хватило бы дорог для ишаков. Если строить дороги для пехоты и конницы, то попроще.

На карте видно, что интересно проложен телеграф. Он идёт по прямой, вместо того, чтобы как обычно – вдоль дорог. Вероятно, для его прокладки использовали загадочные сооружения в пустынной местности, которые историки назвали минаретами. Скорее всего, это были башни оптической связи, которые использовали при прокладке телеграфа.

P.S. Ежегодно привлекает множество туристов со всего света постройки из камня и выдолбленные в скалах пещеры. Эти сооружения и по сей день используются местным населением. Например, жители поселка Гёреме используют пещеры в качестве кладовых. В некоторые постройки проведено электричество, что позволяет пользоваться ими как жилыми помещениями.

Исследователи выяснили, что Стоунхендж во время Первой Мировой войны первоначально служил полигоном для отработки приёмов захвата долговременных огневых сооружений противника. Затем его «реставрировали» и он стал древней обсерваторией. Имеется версия, что отдельные дольмены – это сооружения первой мировой войны, предназначенные для отработки захвата огневых точек противника. Вероятно, и подземные города Каппадокии решили использовать для привлечения туристов.

Деньги и металл

Возникают вопросы при изучении нахождении в обороте металлических денег. Имеется множество рассказов про мешки золота и золотую лихорадку. Попробуем сравнить соответствие материально-технической базы и денежного оборота.

Для денежного оборота на территории Европы и России требуется большое количество золота, серебра и меди. Согласно историкам, из этих металлов делалась «звонкая монета». ОЧЕНЬ много. Тысячи тонн просто. Иначе в деньгах отсутствует смысл. Что толку, если у вас всего тысяча золотых монет на всю страну? Ну, как сувениры под стекло положить или для коллекционеров. Для них монеты безценны, об этом ниже.

Посмотрим на количество монет, которое требуется для торговли. Например, в отдельных странах Европы уже изъяли из обращения 1- и 2-центовые монеты из-за инфляции. По данным Банка Эстонии, с момента перехода на евро в стране было отчеканено около 181 миллиона 1- и 2-центовых монет. По весу это будет около 500 тонн. Ежегодно банк выпускает 2 грузовика с 1- и 2-центовыми монетами. Эти монеты сделаны из стали и покрыты медью.

В 1800 году население Европы составляло 188 миллионов. Примем, для удобства расчётов, население Эстонии за 1 миллион. 500 тонн х 188 миллионов = 94 000 тонн. К этому нужно прибавить монеты другого достоинства. Однако, большая часть денег – напечатана на бумаге (ещё больше – виртуальных денег).

Мало того, что потребуется огромное количество разнообразной руды, её нужно переработать в металл. Для такого количество руды требуется механизация добычи. Следовательно, требуется хорошо развитая металлургия. Металл нужно превратить в монеты, для этого требуется прочный стальной инструмент, штампы из прочной, износостойкой, твёрдой стали. Для их производства нужен металлорежущий инструмент из ещё более твёрдой стали. Затем, нужны стандартные меры веса, длины и объёма. Например, в России, только в самом конце 19 века, была принята единая система мер – дюймовая. В Европе – чуть раньше.

Для производства станков и инструмента, нужны кадры – инженеры и рабочие. Их нужно обучить – нужны учителя. Для обучения, разработки документации требуется БУМАГА в огромных объёмах. Так как документация нужна на каждую деталь, каждый узел и на ученические каракули.

Золото, серебро и медь – это главные электротехнические металлы в то время и сейчас. Это стратегическое сырьё и их запасы по сей день – государственная тайна во всех странах. Озвучиваемые биржевые цифры – это информация для лохов.

У вас есть металлургия, машиностроение, электротехника, инженерные кадры, бумага и инструмент и вы пускаете главные электротехнические металлы на монеты, чтобы рабочим раздавать. Чтобы они еду купили. Вопрос: «ВЫ ИДИОТЫ?» У вас, что бумаги мало, чтобы деньги напечатать в любых количествах?

Имеем два варианта. Первый – у нас есть потребность в металлических деньгах (ибо долговечно и надёжно), но отсутствует материально-техническая база для их производства. Второй – у нас есть материально-техническая база для чеканки драгоценной монеты, но отсутствует смысл в монете. Ибо уже есть бумага, коя всё стерпит.

Вывод: золотые, серебряные и медные деньги в массовом обороте до конца 19 века – отсутствовали. Только тогда появилась материально-техническая база для их массового производства.

Краткое изложение статьи блогера anton-montana_livejournal_com

Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения. От нумизматики как науки следует отличать нумизматическое собирательство, или коллекционирование монет.

Важные функции нумизматики:

1. Выявление нумизматических памятников культуры и истории (подтверждать её достоверность).

2. Изучение характерных фактов, связей и процессов, способствующих более углублённому пониманию истории и восполнению пробелов в исторической науке (подтверждать её достоверность).

3. Это большой бизнес. Зачем нужны монеты стоимостью от 50 000 до 5 000 000 рублей?

Например, серебряный доллар 1794 года это одна из самых значимых монет в нумизматике США и, возможно, во всей истории денег. Изображённая на монете богиня Либерта символизирует свободу (быть обманутым), то есть право, на основании которого было создано новое государства. В 1947 году доллар «Flowing Hair» был продан на аукционе за 1250 долларов, то в 2013 году – за 10 016 875 долларов США.

igor-grek пишет. Вероятно, указ Петра I от 20 декабря 1699 года на самом деле изготовлен Романовыми в 19 веке, для того чтобы отбросить историю на 200 лет назад. Знатоки вспомнят большое количество монет Петра-1 с буквенным написанием даты от Рождества Христова, например, медная копейка 1715-го года с обозначением ҂АѰЕI.

Особый знак в виде наклонной линии с двумя чертами ҂ для обозначения тысяч применялся на монетах только «переходного периода» Петра-1. Для него должно быть выпущено много монет, чтобы народ привык к новому летосчислению (народу, по большому счёту, пофиг, какая на монете дата).

Смотрим каталог авторитетнейшего нумизмата В.В. Узденикова «Монеты России. 1700-1917» под редакцией академика В.Л. Янина. Дата буквами от Рождества Христова на петровских монетах указывалась: на золотых в 1701–1707 гг. (с.30 каталога), на серебряных — в 1699–1722 (с. 63-76 каталога), на медных — в 1700–1721 годах (с.221-233). Все они относятся к «очень редким» и «исключительно редким», многие существуют в единственном экземпляре.

То же самое творится с медными. То есть монеты с буквенной датой «от Рождества Христова» явно были изготовлены лишь для показа уважаемой публике и в 19 веке.

Кроме того, большое количество монет в каталогах отмечено как НОВОДЕЛ (NOVODEL) именно так, большими буквами. Так на языке нумизматов политкорректно именуются подделки, фальшивки, то есть монеты, изготовленные на официальном монетном дворе намного позже, чем датировка на монете.

Производство фальшивок было поставлено на поток, об этом пишут авторитетнейшие нумизматы, дореволюционного периода И.Г. Спасский и советского периода И.И. Уздеников, чьими каталогами пользуются все нумизматы. В.В. Бартошевич в статье «О судьбе монетных штемпелей Санкт-Петербургского монетного двора» пишет: «В архивных делах Медальной палаты Монетного двора посчастливилось обнаружить отпуск (т. е. копию) составленного в марте 1847 г. каталога монетных штемпелей, хранившихся в то время на Монетном дворе». По мнению М. И. Смирнова, назначение этого каталога, содержащего перечень 1349 штемпелей от княжения Василия Дмитриевича (1389-1424) по 1846 год, свидетельствует что «активизация коллекционирования в столице требовала от руководства Монетного двора постоянной заботы о сохранении штемпельного архива».

Фальсификация – это хорошо отлаженное и очень доходное занятие. Имея 1349 штемпелей для изготовления любых монет с 1389 по 1846 год, можно делать что хочешь. Войны, пожары, всё сгорело и пропало, а штемпели свято хранили почти 500 лет, вдруг кому-то пригодится.

Коллекционерам требовались монеты. «В октябре 1845 г. в Департамент горных и соляных дел, которому подчинялся в то время Монетный двор, поступило очередное прошение петербургского купца С.А. Еремеева: «…для пополнения коллекций некоторых казённых заведений и собственного моего собрания … дать указание Монетному двору об изготовлении монет по прилагаемому к прошению реестру».

В статье Бартошевича приводятся и другие заказчики. Они заказывали монеты великих князей Василия Дмитриевича, Василия Васильевича и Ивана Васильевича, рубли и полтины царя Алексея Михайловича, Лжедмитрия, петровские тынфы, серебряные двухрублёвики 1722 г., пробные рубли Александра I, сестрорецкий рубль 1771 г., бородовые знаки и прочие.

Заявки на изготовление фальшивых монет выполнялись официально. Начальник монетного двора Армстронг пишет: «…вместо той пользы, какую по-видимому, можно бы ожидать от увеличения в нумизматических собраниях древних монет, нынешняя фабрикация их послужит прямо к вреду науки». И далее: «… я не полагаю, чтобы Монетный двор, … место, где уничтожаются все найденные в государстве фальшивые монеты, мог приготовлять таковые древние монеты, которые в существе своём, тоже должны быть причислены к фальшивым», тем более, что «у всех образованных народов подделка древней монеты считается непозволительною и бесчестною».

Если начальник Петербургского монетного двора понимает, что плохо делать фальшивки, но делает их, что говорить о простых писцах, чиновниках и прочих грамотных людях. За стабильный кусок хлеба они перепишут древним почерком «17 века» хоть всю мировую литературу.

Вероятно монеты-«чешуйки», копейки времён Ивана Грозного и Бориса Годунова – назывались токенами. Когда в них пропала надобность, женщины стали нашивать их на одежду – что добру пропадать. Посмотрите в краеведческих музеях, на старых фотографиях из каких «чешуек» были сделаны монисто в 19 и даже 20 веке у женщин самых разных народов.

P.S. Нарва находилась под властью Швеции по 1704-й год. В это время она занимала второе место на Балтийском море по товарообороту. Поэтому Нарве было даровано уникальное право чеканить свои монеты. Вероятно, «монета» была знаком уплаты пошлины, хотя, вполне возможно, что это сделано в более позднее время для нумизматов.