Архив рубрики «техника»

Эволюция по Дарвину

В интернете опубликовано много статей-пародий на теорию эволюции Дарвина. Предлагаю вашему вниманию одну из них.

Человечество научилось делать танки, самолёты, ракеты. Однако с изготовлением человека, пока, проблемы. Это слишком сложно для учёных, однако природа, согласно Дарвину – справилась с этим. Можно предположить, что природа может легко, за миллионы лет, изготовить все, что способен создать человек.

Рассмотрим гипотезу о самозарождении танков (можно изучить самозарождение самолётов, поездов или мерседесов). Данная гипотеза предполагает, что наблюдаемые сейчас танки – это, вероятнее всего, результат длительной эволюции, происходившей на древней Земле в течение миллионов лет.

Так как условия древней Земли были чрезвычайно разнообразны, то можно предположить, что в древности на Земли могли быть и такие условия, которые благоприятствовали восстановлению оксидов железа до чистого железа.

Далее можно предположить, что в определённых условиях чистое железо концентрировалось на Земле в больших количествах. Известно, что железо может расплавляться. Возможно, плавка железа происходила в жерле подводных вулканов. Восстановленное железо каким-то образом доставлялось в жерло подводного вулкана.

Механизм подобной доставки пока остаётся под вопросом. Возможно, этот механизм был связан с особенностями функционирования древнего магнитного поля Земли или переворотами Земли по Джанибекову.

Расплавленное железо в недрах вулкана превращалось в сталь, которая вытекала из жерла подводных вулканов, накапливалась, и застывала у подножия этих вулканов.

Далее можно предположить, что у подножия этих вулканов был разный рельеф местности. Он заставлял сталь образовывать различные формы. Таким образом, у подножия древних вулканов Земли постепенно образовалось большое разнообразие различных стальных форм. Вероятно, постепенно стали появляться формы, которые соответствовали деталям танков.

После того, как стальные детали танков сконцентрировалось в одном месте, подводные течения начали перемешивать их. Постепенно, наиболее подходящие друг к другу части – объединялись, и оставались вместе.

Детали, которые плохо подходили друг к другу, продолжали перемешиваться и изменяться дальше. Часть деталей, в результате естественного отбора, растворялась в морской воде и попадала в жерла вулканов.

Образовался цикл круговорота «танковых» деталей.

Вероятно, что наиболее устойчивые соединения деталей выпадали из этого круговорота. Следовательно, в условиях древней Земли начался «предтанковый» естественный отбор образования комплекса наиболее устойчивых танковых соединений.

Очевидно, что в конце концов, образовался «прототанк», состоящий из минимального числа подходящих друг к другу деталей. Возможно, что первоначально танковая пушка выполняла другую роль, например, якоря. Однако, потом, в ходе эволюции, она превратилась в танковое орудие.

Вероятно, что вначале дизельный двигатель — отсутствовал. Сначала источником энергии для двигающихся «прототанков» была реакция окисления солярки, которая, скорее всего, происходила в древних океанах Земли. Отсутствуют химические законы, запрещающие накопление древней солярки в древних океанах. Поэтому, можно предполагать, что солярка накапливалась в районе танка, потом реагировала с кислородом, и выделившаяся энергия заставляла гусеницы танка двигаться. Однако, между древними «прототанками» начался естественный отбор на наиболее эффективное использование солярки. В результате – появился дизельный двигатель.

Ход нашего логического рассуждения показывает, что танки могли произойти в ходе естественной эволюции. Отсутствуют химические, или физические законы, которые запрещают подобную танковую эволюцию. В связи с этим, мы считаем, что привлекать в качестве объяснения происхождения танков какое-то загадочное разумное существо – это мракобесие.

Физические и химические опыты подтвердили возможность получения железа, стали и чугуна. Кроме этого, удалось изготовить различные детали танков и собрать из них действующую модель. Затем, для подтверждения этой гипотезы, нужно создать установку «искусственный вулкан», для изучения возможности получения стали в природных условиях. Следующим шагом будет создание «искусственной планеты», на которой «искусственные вулканы» и океан будут создавать танки, путём естественного отбора в течение миллионов лет.

Краткое изложение статьи Ильи Рухленко «К вопросу о самозарождении танков».

Согласно теории Дарвина, случайно образовалась клетка. Клетка напоминает завод, только устроена сложнее завода по производству танков. Следовательно, природа могла создать и танк, но у неё хватило ума избежать этого, в отличие от человека.

Ракеты – загадка создания

Имеется много странностей в истории развития техники. Например, дирижаблям прочили великое будущее. Они практически по всем параметрам превосходили остальные летательные аппараты. Бурно развивалось дирижаблестроение, развивалась инфраструктура пассажирских и грузовых перевозок. В целях обеспечения безопасности полётов, вместо водорода, стали переходить на использование гелия. Однако одна катастрофа с дирижаблем «Гинденбург» – перечеркнул их будущее.

Имеются загадки в развитии авиации, артиллерии, танков и ракет. Изучая историю, складывается впечатление, что кто-то, находящийся в тени, тормозит их развитие, направляет его в нужном для себя направлении.

Вероятно, главной целью любой войны является человеческое жертвоприношение. А руководят войной – жрецы. Политики и СМИ создают для массового народного сознания различные поводы войны. Например, борьба с коммунизмом, борьба за жизненное пространство, война за демократию, освобождение «Балканских братьев», война с террористами и так далее.

Жертвенной душой являются солдаты и мирное население в зоне поражения, которые своей кровью окропляют арену войны. Сроки начала и конца войн, их людское и материальное обеспечение определяют – Жрецы.

Всё оружие разработано ими и вышло из храма науки. Оно подчиняется международным жертвенным планам и стандартам. Оружие распределяется по количеству и качеству между странами участниками войны. Ареной последних войн стала вся планета Земля с захватом всех сред до подземной включительно.

Задача Жрецов – заставить людей выйти на бой, стравить, вовлечь в самоубийство. Границы на картах организуют политики, в умах – культура и средства массовой информации. А вот таинство Жертвы организуют – Жрецы-Академики. Они открывают новые формы энергии и оценивают изобретения, разрабатывают новое оружие, рассчитывают материальные и людские ресурсы войны, устанавливают пропорции в экономике и место вооружённых сил, развивают методы управления населением и психологию солдата, объём и сроки войны, размер поощрения победителю. Сам Жрец получает от крови мистическую жизненную энергию и почётную степень посвящения от Аида.

Основной организационной задачей Жрецов остаётся сохранение полного контроля за поединком и поддержание стандартов на различное оружие всех стран в мире. В поединке, с обеих сторон участвуют активные Жертвы – люди, взявшие в руки оружие и пассивные – мирные жители.

Согласившись на участие в войне, Иван, Джон, Ганс, становится – стандартным пушечным мясом. С этого момента он кусок плоти в жертвенном механизме, количеством и качеством которого правят Жрецы-Академики. Для них самое главное при этом, остаться вне видимости. Если Жертвы заметят судью, то судьям придёт конец. Но что бы обнаружить судью, надо поинтересоваться военной историей, историей техники, религии, то есть вообще поинтересоваться чем-то, кроме низменных интересов: зарплаты, секса, жратвы, выпивки.

А кому это надо? Ограды в сознании людей значительно надёжней железной решётки, что и доказывается десятками миллионов жертв последних войн. Если Господь кого хочет наказать, то лишает разума, а солдат – это узаконенный убийца. И здесь полная свобода воли, часто при отсутствии разума.

Рассмотрим историю развития ракет.

Из Википедии: «Ракета – летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей вследствие отброса части собственной массы аппарата. Термином ракета обозначают летающие устройства от праздничной петарды до космической ракеты-носителя.

В военной терминологии слово ракета обозначает класс, как правило, безпилотных летательных аппаратов, применяемых для поражения удалённых целей и использующих для полёта принцип реактивного движения».

История нам рассказывает об Архите, который около 400 г. до н.э. построил летающего деревянного голубя и о Героне из Александрии, который изобрёл эолипил. Утверждается, что это были первые ракеты, однако по описанию видно, что это другие устройства.

Историки рассказывают, что китайцы около 100 г. н. э. изобрели порох – смесь из селитры, серы и угольной пыли. Первое «задокументированное» использование ракеты на твёрдом топливе приходится на битву при Кай-Кен между китайцами и монголами в 1232 году. Однако, историю Китая писали иезуиты в 19 веке, так что китайские ракеты – это 19 век.

Имеющиеся документальные свидетельства, в которых упоминаются ракеты, датируются 19 веком. Всё, что считается написанным ранее этого, является копией с оригиналов, то есть, скорее всего, подделкой. На основании этого, более или менее доказанным можно считать появление ракет в начале 19 века.

В 1838 году генерал Шильдер испытывает автономную подводную лодку собственной конструкции с глубиной погружения 12 м. Основное оружие – 6 торпедных аппаратов, оснащённых ракетами. Запуск мог осуществляться как по днищу судна (прицел по перископу), так и с выведением траектории полёта в воздух, в борт судна. Эти испытания, как и сама система, были старательно «забыты». Дошло до того, что в 1863 году был объявлен конкурс на конструкцию «подводной пушки».

В 1864 году полковник Пестич и инженер Миронов, по отзывам современников, создают что-то жуткое. Среди их изобретений был вариант двадцатидюймовой ракеты корабль-корабль. Однако, в результате, все разработки были старательно «забыты».

В 1866 году француз де Виц создаёт реактивную торпеду, которую можно было применять как под водой из торпедного аппарата, так и с борта, по типу «корабль – корабль».

К. И. Константинов (1818–1871) является основоположником экспериментальной ракетодинамики, создателем оборудования для серийного производства пороховых ракет. Он в 1844 году впервые в России применил электробаллистический прибор для определения скорости снаряда и ракеты в любой точке траектории, попутно создав прицел для крутых артиллерийских траекторий, создал баллистический маятник для определения реактивной силы как функции времени.

Он первый ввёл дистанционное управление отдельных процессов изготовления ракетного пороха. Разработал методику стендовых испытаний и свой метод интегрального анализа, и специфическую математическую статистику. Создал ракетодинамику как научную дисциплину. Ему принадлежат теоретические основы ракетостроения и принципов движения ракеты в пространстве. Это его постулат: «В каждый момент горения ракетного состава количество движения, сообщаемого ракете, равно количеству истекающих газов».

В 1866 году выходит в свет теоретическая работа Н. Соковникова «Воздушные корабли».

В 1887 году Фридрих Геншвенд разработал и опубликовал «Общие основы воздухоплавательного паролёта».

В 1912 году И. В. Воловской, бывший вице-директор Путиловского завода, послал на имя военного министра проект многозарядной реактивной установки, монтируемой на автомобиле (прообраз «Катюши») и второй вариант в ракетной кассете для применения в авиации. Автомобильная установка представляла собой систему из 50-ти ствольных направляющих труб с возможностью залпового или индивидуального огня.

В 1916 году Рябушинский проводит успешные испытания динамореактивой пушки. Кроме того, Рябушинский представляет разработки военного и гражданского назначения, вплоть до реактивного бурового устройства.

В 1930 году уже отработанные образцы 3-хдюймовых реактивных систем устанавливают на боевые самолеты ИП-1 и ИП-4.

Загадка, но в 1935 году реактивные системы, в которых ракеты запускаются из ствольных направляющих, снимаются с самолётов, и в это же время ствольные направляющие исчезают также из наземных войск (вероятно, чтобы помешать им участвовать в гражданской войне в Испании). Ствольные направляющие вернутся, как по команде, везде и сразу, но после Великой Отечественной войны.

В 1927 году в Москве на Тверской проходила международная выставка ракет, которые к тому времени уже устанавливали на катера, самолеты, мотоциклы и велосипеды. Только Оберт представил на выставку множество экспонатов. К сведению, Вернер фон Браун был его ассистентом. Например, Оберт представил чертежи трёхступенчатой межпланетной ракеты, образец выпускавшейся промышленно жидкотопливной метеорологической ракеты, которая выносила на уровень кучевых облаков метеоприборы, которые, уже на парашюте, опускались вниз. Ракета была 2,5 м длиной и диаметром 250 мм.

На выставке были представлены градобойные ракеты, разносившие кучевые облака. Исследовательская ракета Тиллинга, которая несла фотоаппарат или кинокамеру. Были представлены реактивные, турбореактивные, двухконтурные двигатели, импульсные двигатели, жидкостные и твёрдотопливные.

Были представлены европейские периодические журналы, посвящённые ракетной технике, которые выходили по всему миру. Космические полёты были самой модной темой, как для салонов и литературы, так и для философов и политиков. Сведения о ракетной технике публиковались свободно, это было как бы планетарное достояние, вроде шахмат. То есть все знали об этом и могли изготовить самостоятельно.

Но при этом, Германия только в 1943 году вводит на вооружение реактивные 158,5-мм снаряды и установку на прицепе с шестьюствольными направляющими. Складывается впечатление, что все разработки немецких учёных создавались для англичан и американцев.

В 1937 году вышел перевод с французского книги А. Я. Штернфельда «Введение в космонавтику». Интересны главы «Общая теория ракеты», «Применение ракет», «Космическая ракета», «Космический полет», «Взлёт и спуск космического корабля». Всё серьёзно, с графиками, таблицами. Приводится огромнейшая библиография по двигателям и список патентов на них.

В то время космические полёты были идеей общемирового сообщества. Практически, во всех странах были созданы «Общества межпланетных сообщений», типа Американского ракетного общества.

В России Я. И. Перельман выпускает в 1915 году популяризаторскую книгу «Межпланетные сообщения», и она расходится тиражом 150 000 экземпляров. В 1929 году профессор Рынин выпускает большую работу «Межпланетные сообщения». В 1930 году Кондратюк – «Завоевание межпланетных пространств».

В Европе и США выходит ещё больше литературы. Кроме научных и околонаучных интересов – романы, фильмы. Оберт поставил и снял фантастический фильм «Женщина на Луне». В 1923 году выходит его монография о жидкостных многоступенчатых ракетах. В 1924 году он начинает работу с ракетами на жидком топливе. Согласно этому, полевые сражения Второй мировой должны были вестись «на ракетах», однако, кто-то помешал этому.

Ракетное и реактивное дело Рейха представляло из себя уникальную картину. Вся созданная реактивная техника страны, находившаяся на складах, и экспериментальная – в ангарах, была в 5–10 раз больше, чем та, которая была использована в боях. Всего Рейх произвёл реактивной авиации примерно 2000 единиц, из них в боях приняло участие около 400 шт. Ракетопланы Ме-163, которых было выпущено порядка 350 штук, практически все остались на складах.

Беспилотных ракет ФАУ-1 было изготовлено свыше 30 000 штук, из них было запущено менее 3 000 и только по Англии. Ракет «воздух-воздух» Р-4М 20 000 штук, запущено менее 2 000. Ракеты различного класса: А-4, Сд. Кфц 251, СВ-1000 и десятки других образцов сразу перешли по наследству, как трофей к Англии и США. Грамотно организованный бардак в германском реактивном был запланирован на передачу противнику в виде трофея – всего производства «чудо-оружия» страны, являвшейся мировым реактивным лидером.

Использованы материалы произведения Андрея Купцова «АВИАКНИГА».

Дирижабли — загадка забвения

В конце 19, начале 20-го века весь мир мечтал о путешествиях по воздуху. Чарльз Линдберг и Амелия Эрхарт, в то время были одними из главных мировых знаменитостей, они в одиночку смогли пересечь Атлантику по воздуху. После этого прошло всего 2 года, и гигантский немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» совершил кругосветный перелёт с пассажирами на борту.

Имеется много странностей в истории развития техники. Например, дирижаблям прочили великое будущее. Они практически по всем параметрам превосходили остальные летательные аппараты. Бурно развивалось дирижаблестроение, развивалась инфраструктура пассажирских и грузовых перевозок. В целях обеспечения безопасности полётов, стали переходить на использование гелия, вместо водорода.

Однако катастрофа с дирижаблем «Гинденбург», случившаяся 6 мая 1937 года на авиабазе Лейкхерст в городе Манчестер-Тауншип (Нью-Джерси, США), поставила жирный крест на будущем дирижаблей. На его борту находилось 97 человек. В результате катастрофы погибло 35 человек на борту дирижабля (13 пассажиров и 22 члена экипажа), ещё 1 человек на земле погиб во время пожара. Авиация может только мечтать о таком соотношении погибших и выживших в катастрофах.

Были до этого случая катастрофы с дирижаблями, например, в 1922 году взорвался дирижабль «Рома», тогда погибло 34 человека. В 1923 году взорвался французский дирижабль «Диксмюд» – 52 погибших. 1930 год, упал и взорвался британский дирижабль R101 – в катастрофе погибло 48 человек, включая министра авиации Великобритании. В катастрофе американского дирижабля, происшедшей перед крушением «Гинденбурга», число жертв было вдвое большим. При этом американский дирижабль был заполнен гелием, поэтому возгорание – отсутствовало.

Но только после аварии «Гинденбурга», дирижабли, практически, перестали использоваться. Он был крупнейшим пассажирским дирижаблем в мире. «Гинденбург» под своими горящими обломками похоронил десятки людей и перспективы воздухоплавания.

Посмотрим, что могло повлиять на прекращение развития дирижаблестроения.

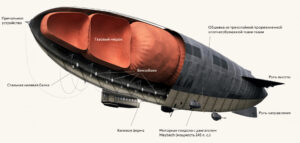

Граф Фердинанд фон Цеппелин поднял в воздух свой первый дирижабль 2 июля 1900-го, за три года до первого полета самолёта братьев Райт. Он устанавливал на дирижабли двигатели с пропеллерами. Внутри сигарообразной конструкции из плотной ткани находились несколько баллонетов, наполненных водородом. Он обеспечивал аппарату подъёмную силу. Однако, водород представлял опасность, так как легко воспламенялся.

В годы Первой Мировой войны около сотни летательных машин Цеппелина сбрасывали бомбы на Париж и Лондон. На них стали устанавливать безоткатные орудия. Но окончание войны приостановило использование дирижаблей в военных целях.

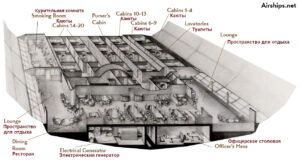

Между дирижаблями и самолётами с самого начала началась конкурентная борьба. Дирижабли могли летать дальше, чем самолеты, у них была значительно большая грузоподъёмность, большой комфорт для пассажиров и большая безопасность полётов. Причём пассажиры на его борту, с комфортом обедали в настоящем ресторане, а спали в личных каютах. Люди были увлечены гигантскими дирижаблями. Все считали, что за ними будущее.

После окончания войны создатели дирижаблей планировали рейсы через океаны и кругосветные путешествия. Активнее всех продвигал эту идею Хуго Эккенер, бывший журналист, ставший одним из первых пилотов дирижаблей. Он возглавил фирму после смерти Цеппелина в 1917 году. В его планы входило создание обширной сети международных перевозок, покрывавшей весь земной шар.

В 1936 году в Германии был построен Дирижабль LZ 129, который получил имя «Гинденбург». Он совершил 17 трансконтинентальных перелётов с пассажирами на борту. Аппарат имел в длину 245 метров. Четыре дизельных мотора по тысяче лошадиных сил каждый могли развивать скорость до 120 километров в час.

Хуго Эккенер попытался наладить европейскую транспортную сеть, но Франция и Англия – помешали этому. Эккенер убедил президента США Франклина Рузвельта пустить «Гинденбург» в Америку. Глава фирмы рассчитывал, что президент разрешит ему заполнить баллонеты дирижабля американским гелием, но национальный совет по контролю за военными товарами – отказал. Пришлось летать через Атлантику на водороде.

Во время последнего рейса «Гинденбургу», из-за погоды, пришлось отклониться от курса. Дирижабль пролетел над восточным побережьем США, и повернул в сторону Нью-Йорка. В три часа дня дирижабль появился над Манхэттеном. Пассажиры были очарованы развернувшимся под ними видом. Капитан специально опустился ниже, пролетая над Эмпайр Стейт Билдинг. Люди на борту и посетители смотровой площадки на крыше небоскрёба, махали друг другу руками. На улицах появление дирижабля в небе вызвало пробки: тысячи зевак уставились в небо.

«Гинденбург» потрясал воображение. Его сразу окрестили «воздушным замком». Пассажирские помещения обставлялись с роскошью. В нём находились двадцать пять двухместных кают, библиотека, кухня, просторный салон и ресторан для пассажиров. Изысканные блюда подавались на фарфоровой посуде с золочёным логотипом компании, изготовленной по специальному заказу. Музыкальные мастера разработали для «Гинденбурга» особый облегчённый рояль. Путешествие на дирижабле было дорогим удовольствием, поэтому обстановка должна была соответствовать вкусам состоятельных пассажиров.

В распоряжении пассажиров на нижней палубе была даже специальная комната для курения, которая представляла собой герметичную капсулу с мощной системой вентиляции. В этой комнате пассажиры могли спокойно выкурить сигару под присмотром метрдотеля, у которого была единственная на борту зажигалка.

Водород легче воздуха, и уже много десятилетий его использовали для подъёма воздушных шаров и аэростатов. Водород – дешёвый и простой в производстве, однако очень взрывоопасен. Существует также и безопасный аналог – гелий.

Гелий добывали из попутного газа, которым богаты отдельные нефтяные месторождения. При глубоком охлаждении попутного газа постепенно становились жидкими все газы, сначала углеводороды, потом кислород, потом азот. В конце концов оставался только гелий. До появления дирижаблей, потребность в гелии была мала. С ней вполне справлялась одна из американских нефтедобывающих компаний. Когда, из-за развития дирижаблестроения, возникла потребность в огромных объёмах гелия, компания, поставлявшая этот газ, стала мировым монополистом.

Многие учёные и инженеры во всём мире, приступили к поискам возможности увеличения производства гелия. Например, Пётр Капица, работавший тогда в Кавендишской лаборатории, решил заняться исследованиями жидкого гелия. Для этих исследований в Кембриджском университете построили новый корпус, Мондовскую лабораторию, и выписали для неё оборудование.

Но советская власть отказалась отпускать Капицу в Англию. Резерфорд, тогдашний заведующий лабораторией, переслал своему ученику всё это дорогое оборудование в Москву, в Институт физических проблем, где Капица начал свои эксперименты с жидким гелием, принёсшим, в конце концов, две Нобелевские премии.

Изобретённый им турбодетандер для глубокого охлаждения газов можно было бы применять для получения гелия для советских дирижаблей. Большевики замахнулись на построение сотен дирижаблей. Но после катастрофы «Гинденбурга» создание советской эскадры цеппелинов свернули.

Немецкие конструкторы предполагали, что дирижабль LZ129 будет заполняться гелием. Но компания-производитель гелия, будучи монополистом, сперва повысила цены на газ, а затем правительство США и вовсе наложило эмбарго на поставки гелия в Германию. Пришлось переделать проект.

Немецкие конструкторы постарались сделать всё, чтобы избежать пожара на борту. Строго соблюдались правила пожарной безопасности. Для курения соорудили специальное помещение. Единственная входная дверь была снабжена воздушным шлюзом. Давление в курилке поддерживали более высоким, чем в корабельных каютах, чтобы исключить попадание горючего газа в единственное помещение, где разрешалось пользоваться открытым огнём. В курительной комнате постоянно находился кто-нибудь из персонала и внимательно следил, чтобы исключить выход наружу человека с трубкой, сигаретой или сигарой.

Пожар на «Гинденбурге» был настолько загадочным, что почти сразу же возникло подозрение в диверсии. Пресса кричала о возможном террористическом акте. Следствие сперва искало диверсию. Один из членов команды заявил, что видел вспышку возможного взрывного устройства рядом с четвертым баллонетом. В Германии обвиняли в диверсии американцев, которые таким образом хотели подорвать авторитет Адольфа Гитлера. Газеты других стран подозревали в происшедшем немцев-антифашистов, которыми, возможно, двигали те же цели.

Американский историк Адольф Хёлинг выдвинул версию, что «Гинденбург» был уничтожен взрывом мины с часовым механизмом, которую установил техник Эрих Шпель на дне баллона № 4. Взрыв должен был произойти после причаливания, когда все пассажиры и экипаж должны были покинуть дирижабль. Но так как «Гинденбург» сделал «лишний» круг, часовой механизм сработал до их высадки. Сам же Шпель выпрыгнул из горящего дирижабля, но вскоре скончался в госпитале от полученных ожогов (или помогли скончаться).

Вторая версия – пожар вызвал разряд статического электричества после грозы. В результате этого была повреждена ёмкость с водородом. Произошла утечка водорода, а причиной возгорания могла бы быть любая искра.

Третья версия – усталость металла, из-за которой произошло разрушение внутреннего каркаса дирижабля или обрыв одного из внутренних вантов, что повредило оболочку, вызвало утечку водорода и пожар.

Четвёртая версия – ошибка пилотов. «Гинденбург» опаздывал. Вероятно, чтобы быстрее причалить, начали стравливать водород. Воздух над авиабазой был сильно наэлектризован из-за прошедшей грозы. Что-то вызвало искру, загорелся выпускаемый газ, а затем, дирижабль, наполненный взрывоопасным водородом – взорвался.

Все версии являются предположительными, а вещественные доказательства – отсутствовали.

Вероятной причиной катастрофы, согласно официальному отчёту, стала утечка водорода из баллона, разорванного лопнувшим стальным тросом. После сброса якорных канатов в условиях плохой погоды, а также из-за плохой электропроводности оболочки дирижабля, произошло короткое замыкание, вызвавшее искру, которая и привела к воспламенению горючего газа. Однако подтвердить это отсутствует возможность.

Кое-какие странности последнего полёта «Гинденбурга».

Это был, практически, рядовой полёт, так как отсутствовали какие-нибудь рекорды. Однако, на авиабазе Лейкхерст в ожидании Гинденбурга собралось большое количество фотокорреспондентов. С земли прямой репортаж о прибытии дирижабля вёл американский журналист Герберт Моррисон.

«Гинденбург» начал плавно снижаться. Команда с высоты 90 метров сбросила причальные тросы. Вдруг люди на земле услышали лёгкий «бум», как будто что-то лопнуло. Свидетели заметили, как огонь мгновенно охватил весь дирижабль. Послышались ещё взрывы – это лопались баллонеты. Сквозь огонь стал виден каркас дирижабля, а затем машина рухнула на поле. Ещё в воздухе, она начала разваливаться, и раскалённые металлические части падали вниз.

Гибель «Гинденбурга» продолжалась всего 34 секунды. Когда огонь добрался до гондолы, до земли оставалось еще 50 метров. Пассажиры и члены экипажа разбивали окна и прыгали вниз. Кто-то испугался высоты, и спрятался в задымлённой каюте, удушье стало причиной их гибели.

Большинство выжидало время, чтобы прыгнуть с меньшей высоты. Акробат Йозеф Шпе, летевший на премьеру бродвейского мюзикла, повис на руках под окном. Он выждал, пока до земли осталось всего шесть метров, и разжал руки. От удара об землю он лишь повредил стопу. Те, кто прыгнул сразу, погибли от удара об землю или их накрыло горящими обломками.

Фотокорреспонденты, вместо рутинной съёмки прибытия дирижабля, оказались свидетелями ужасной катастрофы.

Сэм Шир успел сделать всего один кадр. Но из всех фото того дня в прессе, именно его снимок запомнился больше всего. Это фото идеально запечатлело всю трагедию Гинденбурга: разбегающаяся перед камерами в панике толпа, название «Гинденбург», зловеще подсвеченное ярким пламенем взрыва, осветившим верхнюю часть дирижабля.

Снимки и видео гибели «Гинденбурга», охваченного пламенем, произвели шокирующий эффект на общество. Люди впервые видели ужасную катастрофу, снятую на камеры именно в момент трагедии.

Две трети людей смогли спастись, но безполезно было говорить об этом. Образ дирижаблей, как роскошного и безопасного способа путешествия, был навсегда уничтожен.

Эта катастрофа привела к изменению истории авиации. Сразу после катастрофы пассажирские перевозки на дирижаблях запретили в США и в Европе. Эпоха дирижаблей закончилась. В борьбе за небо они проиграли самолётам. Однако история доказывает, что авиаперевозки пассажиров на порядок опаснее пассажирских перевозок на дирижаблях, использующих водород, а что говорить о гелии.

Подведём итоги изучения загадки забвения этого вида транспорта. Германия лидировала в области дирижаблестроения, догнать её было очень сложно. Гелий мог стать в ближайшем будущем основным и дешёвым газом для дирижаблей. У авиации, практически, отсутствовало будущее. В случае оснащения дирижаблей безоткатными орудиями, как в первую мировую войну, или ракетными установками, исчезал смысл наземной войны. Дирижабли с таким оружием могут уничтожить любую наземную цель: дот, город и линию «Мажино». Становится безсмысленно воевать. Возможно, именно это послужило причиной забвения дирижаблей. Кому-то требовались войны и жертвы, возникающие при этом.

Шагоходы

Чтобы лучше понять, что в истории развития техники имеются «странности» и загадки рассмотрим процесс развития шагающих машин. Шагоходы – это разнообразные машины, передвигающиеся при помощи сгибающихся или вращающихся на шарнире опорных конструкций (ног), методом их синхронизированной поступательной перестановки. Это напоминает шаг человека или животного. Машины на «шагающем» ходу могут иметь гидравлический, механический, электрический, пневматический привод или их комбинации — электромеханическими, гидромеханическими и т. д.

Человек изобрёл «волокуши», затем – колесо. А до этого природа «изобрёл» ноги. Возможно, человек, передвигаясь на ногах, задумывался о возможности смастерить что-либо подобное. Для него были очевидны преимущества ног. Великолепная проходимость – это первейшее и наиглавнейшее преимущество ног, как средства передвижения. Передвижение при помощи ног может обойтись без гладких дорог, колеи, рельс, желобов. В теории всё просто, а на практике, человек очень долго их изобретал.

Возможно этому помешало то, что колёсные, гусеничные, рельсовые, канатно-тросовые, магнитно-левитационные и другие способы передвижения дешевле, надёжнее, проще в эксплуатации.

Кроме того, шагающие машины мало распространены из-за конструктивной сложности исполнения, отсутствия целевого предназначения, и как следствие, отсутствия сферы практического применения. Из используемых на практике механизмов можно назвать шагающие экскаваторы.

Ещё препятствует их внедрению в промышленность, в качестве военной техники – это высокие энергозатраты. Они возрастают по мере увеличения массы машины, длины шагающих «конечностей», амплитуды шага.

Большой проблемой являются вестибулярные нагрузки на человека, оператора машины из-за плохой устойчивости положения кабины водителя в «двуногих» и «четвероногих» моделях. Поэтому создаются машины, исключающие нахождение человека в них и управляемые дистанционно или бортовым компьютером с заложенным алгоритмом действий.

Шагоходы весьма популярны в научной фантастике, как возможные примеры наземной техники (в том числе боевой). Однако, в современном мире отсутствуют шагающие гигантские боевые машины, подобные описанным в книгах серии BattleTech. Это связано с тем, что шагоход имеет плохую устойчивость, может «запутаться в собственных ногах». Двуногий робот может быть подбит в ногу и потерять мобильность. У шагающей машины отсутствует возможность нести много брони, так как её придётся распределить тонким слоем по всему корпусу и «конечностям». В результате, даже самого бронированного робота можно будет легко пробить. Нужна легкая, двуногая, с отличным гироскопом и хорошо обученной нейросетью, машина.

Проблемами в создании шагоходов являются соотношение цены и эффективности, малой маршевой скорости движения, отсутствие достаточно энергоёмких и компактных источников энергоустановки и быстродействующих приводов для ходовых ног.

Создателем первого шагохода можно считать русского учёного П. Л. Чебышёва, который в 1860-х — 1870-х годах ставил эксперименты с шагающими механизмами различной конфигурации.

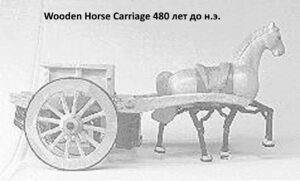

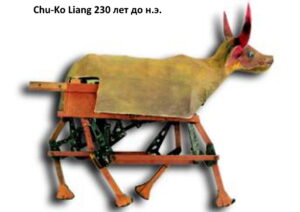

Первым упоминанием о фигурке с движущимися механическими ногами можно считать модель лошади, изготовленную 480 лет до н.э. китайским механиком Lu Ban, известную как «Wooden Horse Carriage». Позже её повторил китаец Lu Pan. Немного позднее, модель коровы изготовил Chu-Ko Liang 230 лет до н.э. «Wooden Oxen and Gliding Horse». Я уже писал, что история Китая начинается с 19 века, когда её начали писать иезуиты.

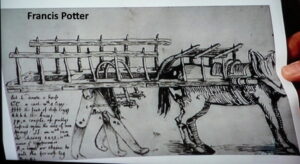

Francis Potter изобрёл модель шагающей лошади. Этот чертёж нашёл Роберт Гук на чердаке старого дома, а затем представил на заседании Королевского общества, где он работал секретарём(1677–1682).

В 1770 году Richard Lovell Edgeworth Англо-ирландский политик-писатель, инженер изобрёл 8-ногую Walking Wooden Horse, изображения которой отсутствуют. В 1909 году, аналогичную конструкцию предложил британец Charles Guest Norris. Это была платформа с оборудованием и двигателем. Под ней были закреплены две рамки, способные поочерёдно сдвигаться, продвигая платформу. Предполагалось использовать эту конструкцию для передвижения буровых платформ и шагающих экскаваторов.

В 1850 году, русский математик Пафнутий Чебышёв рассчитывает и изготавливает шагающую платформу. В последствии, платформу изготовили из современных материалов и ещё раз доказали полную работоспособность идеи шагающей платформы Чебышёва.

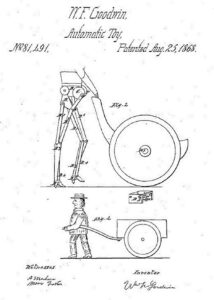

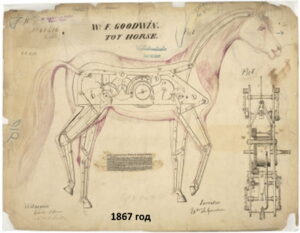

В 1867 году американец W. Farr Goodwin предлагает свой патент на Mechanical Horse. Ещё он запатентовал механические игрушки с аналогичным типом движения, по его чертежам даже выпустили партию движущихся игрушек.

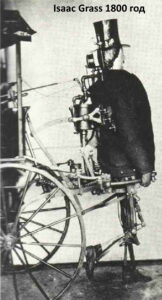

В 1800 году был создан Исааком Грассом (Isaac Grass) «Zadoc P. Dederick». Имел паросиловую установку. Предназначался для передвижения повозки.

Появление подобного экипажа на публике породило массу статей, слухов и продолжилось в многочисленных публикациях в газетах и фантастических романах.

С 1869 по 1875 годы было разработано множество моделей «Steam King». Например, Thomas J. Winans, E. R. Morrison, Capt Rowe, Adam Ironsides. По этой схеме (упрощённой), «ходят» большинство современных механических игрушек.

В 1875 году W.W. Cole’s Circus со своим «Steam Man» гастролировал по Америке. Данная модель Стим-мена продавалась за 7000 $, сумасшедшая сумма по тем временам. Имелось три разновидности «Стим-менов», которые отличались двигателями (уголь, нефть, бензин), а также, размерами. Они породили массу литературных персонажей и «фейков», в виде фотомонтажа и проработанных стим-легенд.

Было множество «реально существовавших» механических существ, порождённых писательской фантазией. Например, Electric Man, The Steam House, Steel Giant, Walking by Steam, Hockbockid, Walking Mechanical Ostrich, Electric Bob’s Big Black Ostrich и другие.

В 1880 году было изготовлено три экземпляра Steam Man «Frankenstein», которые выставлялись в Сиднее и Мельбурне. На выставке побывало свыше 1,5 млн. человек, при том, что население тогдашнего Мельбурна составляло 280 000 человек.

В 1890 году George R. изготовил Electric Walking Machine. Автоматон имел своей целью благородное занятие – помощь инвалидам в передвижении на коляске по улицам города. Наблюдатели отмечали изящество и натуралистичность его походки.

В 1891году Woolson Morse построил для комической оперы Mechanical Elephant (механического слона). С 1894 по 1914 годы было построено множество работоспособных моделей Mechanical Horse различного размера и способа постановки (перед- и за телегой). В том числе и конь педальный. Они с большим успехом демонстрировались перед публикой и журналистами.

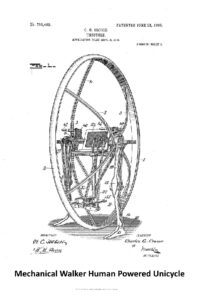

В 1904 году был разработан Mechanical Walker Human Powered Unicycle. Сведения о постройке – отсутствуют. Выглядит красиво, сидишь, крутишь педали и идёшь.

В 1909 году создан Occultus / Barbarossa – Whitman. Он был восторженно принят публикой. Журналисты считали, что наконец изготовлен полный аналог человека, способный выполнять все его функции. Поступило предложение использовать робота в качестве полисмена (в частности, для разгона толпы с использованием «нетравматичного» оружия).

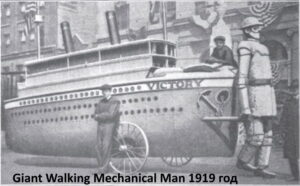

В 1919 году был создан Giant Walking Mechanical Man, который весил тонну. Изобретатель уверял, что потратил на его постройку 6 лет и 15000 $. Приводился в движение 20-сильным мотором. Использовался на парадах.

1913 год – американская компания Monighan Machine Co. построила первый шагающий экскаватор на основе разработки инженера Остина Мартинсона.

1940 год – спроектирована, построена и испытана W. H. Allen & Company Ltd в Лондоне, по заказу Военного министерства Великобритании в лабораторных условиях модель, шагающая на 4-х конечностях.

1961 год – построена, шагающая на 8-и конечностях модель Iron Mule Train («железный мул»).

1969 год – построен драглайн (экскаватор) Big Muskie для добычи породы в открытых горных выработках. Это самая большая шагающая машина в мировой истории (собственный вес — 13,5 тыс. тонн, объём ковша — 170 м³ или 295 тонн породы).

1971 год – построен Институтом океанологии АН СССР телеуправляемый от ЭВМ подводный робот «Манта».

1977 год – построен в лабораториях Университета штата Огайо в Колумбусе первый шагоход с автономным управлением на 6-ти конечностях Hexapod.

1987 год – демонстрация манёвренных возможностей Adaptive Suspension Vehicle (ASV) признанного учёной общественностью лучшим роботом-шагоходом современности.

1989 год – построен в лаборатории Массачусетского технологического института шагоход с переменным темпом и способом хода (шагом, рысью и др. способами).

1991 год – построен в лабораториях МИТ и прошёл первые испытания прыгучий робот-кенгуру на 3-х конечностях (две «лапы» и «хвост»).

1993 год – изготовленные в лабораториях МИТ робот-кенгуру на 3-х конечностях и двуногий «байпед» на 2-х конечностях «снимаются» в кино в эпизодической роли (остросюжетный голливудский боевик «Восходящее солнце»).

1993 год – изготовленный в лабораториях МИТ робот-таракан на 6-ти конечностях имитирует движения настоящего таракана, успешно передвигается по лаборатории.

В настоящий момент шагоходы (также часто называемые «ме́хи») разрабатываются американской фирмой «Mechanized Propulsion Systems». Представители фирмы обещают создать образец, пригодный для боевого применения, к 2025 году.

Краткое изложение статьи «Ни колесо, ни гусеница. Средства передвижения» блогера steampunker.

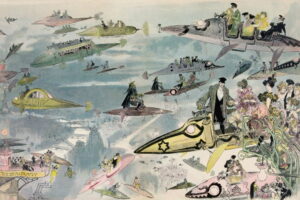

Будущее глазами Жюля Верна

Жюль Верн повествует в своих романах о множестве технических идей, которые будут воплощены в будущем. Создаётся впечатление, что он является гениальным изобретателем и учёным. Его познания включают в себя математику, астрономию, географию, физику, химию, биологию, воздухоплавание, полёты в космос, освоение земных недр, Северного и Южного полюсов.

По настоянию отца Жюль Верн получил юридическое образование, но отказался от карьеры юриста. 19 век – это время познания Земли как планеты, бурного развития науки и техники. Жюль Верн часто бывает в национальной библиотеке Парижа и начинает составлять картотеку географических исследований, научных открытий и изобретений. Он так охарактеризовал свой метод: «Я стараюсь отталкиваться от правдоподобного, в принципе возможного…».

Жюль Верна считал, что воздушный шар будет использоваться, как средство дальних перелётов над Землёй и у него будет температурное управление.

Он предсказывал, что ядро Земли – холодное (вполне возможно, пока, имеются только предположения). Возможность холодного свечения атмосферы при высоком давлении. Взрывобезопасный электрический фонарь для шахт, артиллерийское орудие, как средство забрасывания снарядов в космос, испытания людей перед полётом в космос.

Жюль Верн считал, что протяжённость атмосферы – «всего каких-нибудь 40 миль», что возможно существование жизни на удалённых от Солнца планетах за счёт внутреннего тепла. По его мнению, в космических снарядах будет осуществлена химическая регенерация воздуха.

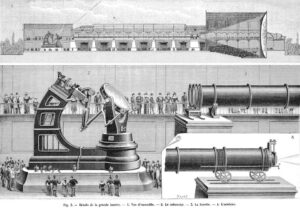

Жюль Верн считал, что будут созданы телескоп с зеркалом в 5 метров, подводная лодка с электрическим двигателем и двойным корпусом, электрические часы, газосветная трубка, в которой для получения светового излучения используется прохождение электрического тока через углекислый газ, электрический прожектор, автоматическое ружье, электрическая кухня, электрические пули, электрическое заграждение.

По мнению Жюль Верна, будет осуществлено погружение на дно мирового океана. Ток будут получать от разности температур в море. На подводной лодке будут плавать к полюсу. Произойдёт полное покорение океана, создание подводных городов, разработка и использование подводных недр.

Он предсказал действующий вулкан на обратной стороне Луны, использование вспомогательного ракетного двигателя для ориентирования снаряда в космосе и для торможения при посадке. Создание герметической камеры для спуска на большие глубины. Возможность насыщения улиц и зданий кислородом. Создание искусственного моря в Сахаре и в центре Австралии.

Жюль Верн предсказывал возможность столкновения Земли с кометой. Он предвидел создание огнетушителей, механических лестниц, подземной газификации, создание искусственного спутника Земли, стекла «особой закалки» — сверхпрочного материала, шагающего вездехода с поездом-прицепом, разрушение камня электрической искрой. В 1943 году появилась электроискровая обработка материалов.

Жюль Верн считал, что будет создан вертолёт с электрическим двигателем, для снабжения его энергией будет использоваться атмосферное электричество. Скорость вертолёта будет свыше 200 километров в час. Его высота подъёма – 8840 метров. В авиастроении будет применяться стекло, которое сложно разбить.

Жюль Верн предсказывал возможность передачи мыслей на расстояние. Создание карманного пулемёта (пистолета-пулемёта). Прессованной бумаги для самолётостроения. Трёхсотметровых домов с установками искусственного климата. Пневматических подводных туннелей. Производство электрической энергии без помощи батарей и машин. Свет «без огня и сгорания». Способ «перехода от одной вибрации к другой» (сейчас это называется единой теорией поля).

Жюль Верн предсказывал возможность свечение воздуха под действием электрических колебаний. Создание автоматического пульсографа. Создание журналов на съедобной бумаге Появление электронно-счётной машины. Изобретение цветной фотографии. Создание дымопроводов для курильщиков. Что человек увидит обратную сторону Луны. Что будет обнаружен «Элементон» или проматерия. Будут созданы «Биогенные бациллы», делающие человека бессмертным. Трёхкилометровые телескопы. Доставка обедов на дом. Будут заменяться части человека, например, «старый» желудок — «новым». Появится «Говорящая» газета. Начнётся использование энергии внутреннего тепла земли. Использование энергии приливов. Будет создано взрывчатое вещество, которое в три тысячи раз сильнее известных и средства уничтожать целые армии на любом расстоянии.

Жюль Верн считал, что будет создан судоходный канал через Европу и Азию из Атлантики в Тихий океан. Появится возможность аккумулирования летнего тепла и передача его в холодные области. Будут созданы корабли-«острова» водоизмещением в сотни миллионов тонн. Появятся фототелеграф, киноаппарат, телевизор, «Говорящие» часы. Будет осуществляться вязь корабля с берегом по кабелю. Рост овощей будет стимулироваться электричеством. Большие участки территории будут освещаться электрическими «лунами». Будет создана книга-фонограф. Музыка станет способом лечения болезней.

Жюль Верн предсказывал создание электромобиля, электропарома, движущегося тротуара. Появление силового руля на корабле (винт вместо руля). Ракеты на твёрдом топливе с зарядом, поражающим цели на площади в 10 000 квадратных метров. Использование атомной энергии. Создание турбовинтового двигателя. Появление универсальной транспортной машины: корабль — подлодка — самолёт — автомобиль. Создание сельскохозяйственных машин, получающих энергию на расстоянии (за счёт направленных радиоволн).

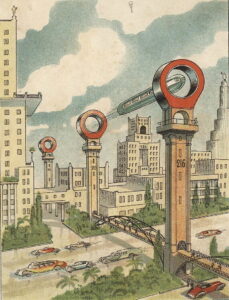

Жюль Верн считал, что будет создан сверхпроводник. Изобретена пытка электротоком. Появится гигантский бур для проходки. Будут вызываться искусственные дожди. Будут созданы абсолютный теплоизолятор и «Циклоскоп» — оптическая система дальнего обнаружения и наблюдения.

Сам он объяснял изобретения и явления, которые уже при жизни писателя начали воплощаться в жизнь так: «Это простые совпадения, и объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю выводы, опираясь на множество фактов. Что же касается точности описаний, то в этом отношении я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов и отчётов, которые у меня заготовлены впрок и постоянно пополняются».

По разным оценкам, от 70 до 90 % предсказаний Жюль Верна – сбылось. Что это? Возможно, это гениальное предвидение. Имеется ещё версия, что он описывал то, то нашёл в технической литературе, оставшейся от предыдущей цивилизации.

Технологии — загадки появления

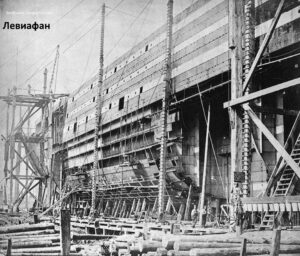

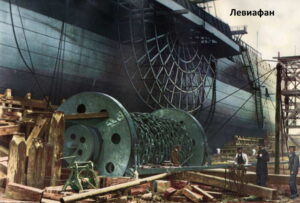

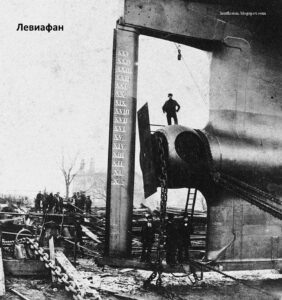

По мотивам статей блогера vaduhan_08. Для того, чтобы выяснить технологический уровень первой половины 19 века, рассмотрим строительство шедевра Брюнеля корабля «Великий Восток» или «Левиафан». vaduhan_08 посвятил много статей для того что бы выяснить загадки этого периода истории. В это время строились по всему миру звездчатые крепости Вобана и Тотлебена, многокилометровые каналы, многие города, подобные Санкт Петербургу с гранитными берегами, фортами и соборами.

Все эти сооружения можно назвать типовыми и грандиозными – каналы в Китае или во Вьетнаме также грандиозны, как и каналы Мариинской водной системы. Казанский и Исаакиевский соборы соответствуют соборам Рима или Парижа. Капитолий Вашингтона и Обелиск сооружения одного уровня с Зимним Дворцом и Александрийской колонной.

Основной задачей статей было сопоставление различных технологий, которыми пользуются люди. Например, технологии строительства, изготовления бумаги, красок, фарфора, ткачества и многого другого, всего чем мы пользуемся с древнейших времён.

Официальная история считает, что в древнем Египте и Риме были пилы. Пила – это прокат, который появился в конце 18 века, в лучшем случае в средине 18 века. Значит Египет и Рим тоже 18 век. Античность это 18 век, так решил исследователь и пытался довести это до читателей. Однако оставались парадоксы, которые плохо укладывались в примитивные технологии 18 века. Например, огромные каналы с гранитными берегами, карьеры Инкермана, Лонгью, Сиракуз, Египта и прочее, где на стенах хорошо видны следы машинной добычи. Если смотреть на уровень развития технологий, то это 19 век «железа и пара». Однако, на фотографиях второй половины 19 века эти карьеры давно уже заброшены, а Египет и прочие античности все в развалинах.

В этом плане очень показательна Крымская война, которая вся «задокументирована» Роджером Фентоном и другими. Имеется много фотографий, где видны гигантские выработки Инкермана и развалины Севастополя. При этом очень хорошо описан технологический уровень этой войны – первые паровозы, первый телеграф, первые пароходы военного назначения, нарезные дульнозарядные ружья, бронзовые пушки, ну и кавалерия с саблями наголо на картечь!

Первый раз возник вопрос о разрыве технологий, когда пытался понять логику нарезного дульнозарядного оружия. Имеются нарезные стволы, согласно историкам они из великой древности. Однако стреляют из них, как из поджигов. Ствол имеет фланец под патрон, а заряжают, засыпая порох в ствол. Получается, что раньше, в начале 19 века технологический уровень был выше и делали нарезные стволы под патроны, а потом произошло что-то такое, что помешало изготовлению патронов. В результате стали приспосабливать старые стволы для стрельбы кремневым затвором.

Возможно, это можно представить так. Группа людей, вооружённая нарезным оружием, заблудилась в джунглях. Патроны закончились, но они сумели изготовить порох. Оружие переделали в дульнозарядное и стали использовать его дальше.

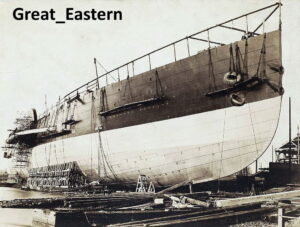

Посмотрим величину разрыва технологий при строительстве «Левиафана» Брюнеля. На тот момент времени это был один из самых больших кораблей, построенных людьми. Он соизмерим с Титаником и Лузитанией.

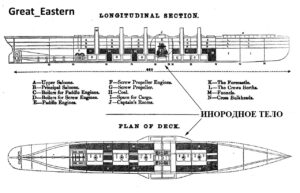

«Грейт Истерн», до спуска на воду носил имя «Левиафан» – британский пароход, спроектированный Изамбардом Кингдомом Брюнелем и спущенный на воду в 1858 году. Киль заложили 1 мая 1854 года. Корпус был цельнометаллический с двойной обшивкой из стали в листах размером 2 фута 10 дюймов (86 см), с рёбрами, расположенными через 5 футов 11 дюймов (1,8 м). По подсчётам было установлено свыше 3 млн заклёпок.

Впервые в истории кораблестроения были применены двойные дно и борта. В последствии, такая конструкция стала применяться только через сто лет. Для достижения прочности и непотопляемости столь длинного корабля набор корпуса был Брюнелем сделан впервые – продольным.

Судовая энергетическая установка, общая мощность которой оценивается в 8000 л. с. (6000 кВт), состояла из: четырёхцилиндровой паровой машины мощностью 4000 л. с., работающей на винт, построенной фирмой «Джеймс Уатт и Ко.» и паровой машины с 4 качающимися цилиндрами диаметром 74 дюйма мощностью 3650 л. с., работающей на гребные колёса, построенной фирмой «Скотт Рассел».

Корабль имел шесть мачт, которые, как и реи были выполнены из стали.

Отсутствовала возможность одновременно идти под парусами и использовать паровые двигатели, так как жар из труб мог привести к возгоранию парусов.

Во всех источниках говорится, что корабль построен с герметичными переборками и двойным стальным корпусом из листов проката на заклёпочном соединении.

Вот здесь и появляются вопросы. Попробуем найти ответы на эти вопросы.

1. Почему «Левиафан» переименовали в «Грейт Истерн»? Толковые объяснения отсутствуют.

2. Почему вокруг «Левиафана» отсутствуют краны, различные ажурные конструкции, листы проката для корпуса, профильные балки и прочее требующееся для строительства?

На фотографиях, где изображено строительство Титаника и Олимпика, видны детали проката, краны, различные ажурные конструкции, листы для корпуса, профильные балки и прочее. Но где все это около «Левиафана»?

Прокат в металлургии (металлопрокат) – продукция, получаемая на прокатных станах путём горячей или холодной прокатки. Сортаментом называют совокупность прокатных профилей (форма поперечного сечения прокатанного изделия), отличающихся по форме и размерам – это листовой прокат, рельсы, трубы, стальной трос, цепь для якоря и многое другое.

Можно предположить, что раз взялись строить такой корабль, прокат это уже хорошо отработанная технология и этого проката много. По фотографиям видно, что корабль изготовлен из проката. Однако, возникает вопрос, а был ли прокат в то время. Официальная история считает, что были рельсы, паровозы и другой прокат. Вот что пишет официальная история металлургии про блюминги и слябинги: трио-станы были применены для обжатия бессемеровских слитков в США А. Холлеем (1871 год). В последующие годы были построены механизированные трио-блюминги для прокатки слитков маленькой массы. В 1880 году в Англии Рамсботомом был сконструирован дуо-реверсивный стан с переменным направлением вращения валков для прокатки слитков 5 т и более. Широкое распространение дуо-реверсивный стан получил благодаря электрическому реверсивному приводу, предложенному К. Ильчнером (1902 год).

Получается, что всё появилось значительно позже постройки корабля. Возможно, его ковали в кузнях вручную. На наковальне молотом ковали листы, цепь для якоря, трубы, паровые машины и так далее. Получается, что историки где-то ошибаются. Или судно было построено в 20 веке, или в начале 19 века технологии были более развитыми и соответствовали тому, что традиционная история относит к началу 20 века.

3. Чем соединялись листы обшивки на «Левиафане»?

Посмотрим, как происходит соединение листов корпуса при клёпке.

Сначала в листе по разметке нужно сделать отверстия, в которые будут вставляться заклёпки, точно напротив отверстий в профильных балках основы корпуса. Для того что бы их просверлить, нужны свёрла из более твёрдой стали. Отверстия сверлят на заводе, который готовит лист для обшивки. Для этого требуются чертежи, разметка и оснастка. Раз клепали, значит всё было.

Лист сначала фиксируют и притягивают болтами и гайками, а только потом клепают. Заклёпку, раскалённую до 800 — 900 градусов, с другой стороны держит помощник специальным инструментом упором. Разница между молотом и пневмомолотом в производительности, точности и силе ударов. Клепание листов производится в нахлёст и как минимум двумя рядами заклёпок, лист еще потом «зачеканивают» для полной герметичности.

На фотографиях борта «Титаника» — прекрасно видны заклёпки. А на «Левиафане» — длинные единые листы и без заклёпок, больше похоже на сварные швы. Конечно там есть участки, где клёпка видна, но это в местах деятельности Брюнеля, там, где разбирали борт, чтобы добраться до машины и сделать гребное колесо.

4. Чем освещались внутренние помещения «Левиафана»?

Брюнель «отец» пневматических машин, он придумал пневмопочту, пневмометро и пневмомашины. Можно клепать вручную и в холоде, но требуется освещение. Работа у клепальщиков судна проходит в сложных условиях, а как работать в темноте? Электрическую лампу накаливания или даже дуговую лампу Лодигин и Яблочков еще только собираются придумать. Ещё лет 20 до этого. Чем там светили? Факелами? А вентиляция? Иллюминаторов мало, что для освещения, что для вентиляции. А чем освещали нижние палубы и машинное отделение? Вероятно, уже в это время было электрическое освещение и вентиляция, как у «Титаника».

5. Зачем нужны вместе винт и гребные колёса? Смысл в гребных колёсах появляется при отсутствии винта. При работе винта, они начинают ему мешать. Представьте, на лодке, идущей под мотором, вы начнёте работать вёслами.

На фотографии видна ступица, где должен быть винт. Это ступица «винта регулируемого шага» (ВРШ). Это сложнейшая конструкция, где винт меняет положение вплоть до возможности реверсивного хода! То есть лопасти винта поворачиваются, как надо, меняется тяговитость, и возможно дать обратный ход, при этом отсутствует потребность менять обороты на валу! Такой винт используется на паровых турбинах, например, где сложно делать реверсивный ход двигателем.

Винт фиксированного шага (ВФШ) – это тоже сложное изделие, форма и положение лопастей которого специально рассчитывается под корабль и двигатель. История создания этих винтов покрыта мраком, однако основная масса свидетельств сходится на 20 -30 годах 20 столетия. Дело в том, что такие винты очень сложны в управлении и до сих пор идёт процесс их усовершенствования, при поиске выходят патенты в плоть до наших дней! На Титанике поставлен ВРШ вместе с ВФШ.

Вероятно, на «Левиафане» отсутствовал ВРШ и пришлось ставить гребные колёса и дополнительную паровую машину.

5. Как управляли таким кораблём? Как довести команду до экипажа? Телефон ещё отсутствует. Возможно, кричали через рупор в машинное отделение.

6. Были ли в то время технологии, позволяющие изготовить такой корабль?

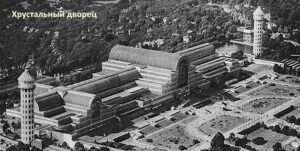

На последний вопрос поможет ответить Хрустальный дворец – это инженерное чудо того же времени. В 40-х годах 19 века Общество поощрения искусств, производства и коммерции выдвинуло идею провести в стране первую Всемирную промышленную выставку, где производители из разных стран могли бы продемонстрировать свою продукцию и найти новые рынки сбыта.

Английское правительство поддержало эту инициативу. Специальная Королевская комиссия объявила конкурс на лучший проект выставочного здания и за три недели получила двести сорок пять предложений, однако все они были отвергнуты.

В 1850 г. Джозеф Пакстон, который служил старшим садовником у герцога Девонширского, представил свой проект выставочного павильона. У него был опыт возведения сооружений, в частности Большой оранжереи. Королевская комиссия приняла проект Пакстон.

Выставочный павильон представлял собой вытянутое, прямоугольное здание обшей площадью почти семьдесят две тысячи квадратных метров. Уникальное сооружение Пакстона простояло до 1936 года и, к сожалению, было уничтожено пожаром (а может сожгли, чтобы скрыть улики).

Годы строительства Хрустального дворца очень близки к строительству Левиафана, там должны быть использованы самые современные технологии того времени. «Хрустальный дворец» состоял из металлических и стеклянных элементов одного размера, поэтому он был возведён всего за девять месяцев.

Он занимал площадь чуть меньше 72000 м2. Для застекления стен и крыши дворца потребовалось почти 84000 м2 стекла, т.е. около одной трети всего объёма стекла, произведённого в Англии в 1840 году. Опорами служили 3300 пустотелых чугунных колонн и 2224 несущие балки (как чугунные, так и деревянные). Прокат отсутствовал.

Вопрос о возможности постройки «Левиафана» можно считать закрытым. Отсутствовала возможность его построить, при помощи существовавших в то время технологий. Оказывается, такие большие корабли достались ещё немцам, французам, японцам и российскому флоту. На часть из них поставили гребные колёса, например, на яхту «Александрия», принадлежащую Николаю 2 и «спущенную» на воду ещё в 1851 году. Но корабли имеются, следовательно, возникают новые вопросы. Остаётся загадкой, откуда взялись эти корабли, опередившие технологии того времени? Об этом поговорим в следующих статьях.

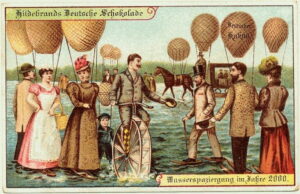

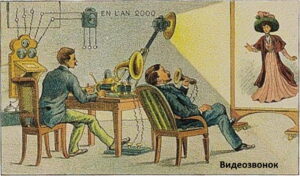

Будущее из 19 века

Интересно посмотреть из 21 века на то, как представляли жизнь в это время люди 19 века. Например, как себе его представлял великий фантаст Герберт Джордж Уэллс. В его научно-фантастических романах и рассказах можно обнаружить много предсказаний о будущем науки и техники. «Тепловой луч» марсиан из «Войны миров» — это прототип лазера. В романе «Освобождённый мир» он предсказывает расщепление атома и создание атомной бомбы.

Герберт Уэллс написал книгу, посвящённую предсказаниям развития техники в XX веке и тому, как это развитие повлияет на человечество. Её тираж был больше всех ранних научно-фантастических романов Уэллса. В Англии она вышла в 1901 году. В Москве – в 1902 году, а в Петербурге – в 1903-м.

Уэллс предсказывал электрическим автомобилям большое будущее. Он предполагал, что железные дороги с их паровозами во многом лишатся своего влияния, уступив его автомобилю. По его мнению, появятся очень широкие автомобильные дороги, многие из них будут частные, платные. Дороги будут иметь особые покрытия. Поездка на автомобиле удобнее, чем по железной дороге, так как человек сможет останавливаться там, где ему нужно, ехать как ему удобнее. Появятся фургоны для развоза мелких грузов, омнибусы для пассажиров. Вдоль дорог создадут мастерские для ремонта автомобилей.

Железные дороги сохранятся, но будут служить для перевозки тяжёлых грузов и если нужно везти сразу большое количество людей. Он считал, что для увеличения вместимости вагонов, требуется расширить колею (ошибся).

Герберт Уэллс считал, что развитие автомобиля позволит увеличить размеры городов. По его мнению, радиус города, удобного для жизни, должен быть равным расстоянию, которое можно преодолеть за час. Если жители ходят пешком – 10 км, если ездят на лошадях, то вдвое больше, а для автомобилей – 90 км. Уэллс считал, что скорости автомобилей будут значительно больше 45 км/ч.

Герберт Уэллс предполагал, что к концу 20 века население Лондона, Петербурга и Берлина превысит 20 миллионов жителей, а Нью-Йорка и Чикаго – 40 миллионов. Он считал, что внутри города для пешеходов будет создана сеть движущихся тротуаров, которые были показаны на всемирных выставках в Чикаго (1893) и Париже (1900). Они будут находиться в туннелях, чтобы защитить пешеходов от капризов погоды.

Герберт Уэллс считал, что: «Воздухоплавание вряд ли внесёт существенные перемены в систему транспорта… Человек — не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения, и сколько бы он ни воспарял в мечтах, а жить всё-таки ему придётся на земле». В его рассказе упоминается о радио: военный корабль, обнаружив в море противника, сможет вызвать подмогу посредством безпроволочного телеграфа.

Герберт Уэллс высказал мнение, что технические усовершенствования жилища помогут отказаться от слуг. «В будущем дома, вероятно, будут строить разумнее. Метенье мусора и стирание пыли было бы легко устранить при разумном устройстве домов. В будущем дома, вероятно, станут нагреваться при помощи труб, проведённых в стены, от общего сильного источника тепла. Дома будут вентилироваться через трубы в стенах, в которых воздух будет нагреваться, пыль задерживаться, а испорченный воздух выводиться простым механизмом. Во многих домах ещё сохранён обычай наливать в лампы керосин и чистить ваксой обувь, и этим занимается прислуга. В будущем хозяйстве керосиновые лампы – исчезнут, а что касается обуви, то умные люди осознают, как плохо носить на себе очевидные признаки постоянного чужого труда, и станут носить такую обувь, чистка которой займёт мало времени».

Герберт Уэллс продолжает: «В настоящее время заниматься кухонным делом со всеми его аксессуарами куда как обременительно. Вспомните подбрасывание в плиту топлива, накопление золы, жар, потребность хвататься за чёрные от копоти кастрюли и сковородки». Всё это он предлагает заменить приборами, работающими от электричества».

Для мытья посуды нужно всю грязную посуду класть разом на несколько минут в ёмкость с очищающим растворителем и затем, сливши его, высушить её.

Он предсказал появление центрального отопления, центрального кондиционирования воздуха, электрических кухонных приборов, посудомоечной машины. А на чистку обуви мы действительно тратим минуту-другую. И, как правило, наши лампы без керосина.

Герберт Уэллс предсказывал большое будущее телефона: «Труд шатания по лавкам почти отпадёт: вы распорядитесь по телефону и вам хотя бы за сто миль от Лондона вышлют любой товар… Хозяйка дома, вооружившись трубкою … будет иметь в своём распоряжении местных поставщиков и все крупные лондонские магазины, театральную кассу, почтовую контору, извозчичью биржу, доктора…»

С помощью телефона можно будет работать дома, например, заключать сделки. Дома станут строить по-другому. Он предсказал технологию возведения домов из монолитного бетона. В 20 веке газеты станут специализированными, каждая на свою тему. Самые горячие и нужные новости станут поступать в дома по проводам и либо печататься на ленте вроде телеграфной, либо записываться на валик фонографа, чтобы подписчик мог их прослушать в удобное для себя время. Фонограф же будет почти в каждом доме, как сейчас барометр. В газетах будет много рекламы.

Герберт Уэллс считал, что армия будет контрактной, в ней будет много машин. Война станет позиционной с отдельными вылазками мелких групп солдат, большую роль сыграет велосипед. Стрелковое оружие будет снабжено «особого рода телескопом, который позволит целиться в точку на расстоянии мили или больше. Оно сможет выпускать или по одной пуле, или при необходимости по целому дождю пуль. Весьма вероятно, что такое ружьё будет носить один человек, но возможно, что ружьё и боевые припасы будут прикреплены к велосипеду под управлением двух или более солдат».

Военно-воздушные силы будут состоять из аэростатов и дирижаблей, и будут применяться для разведки и наблюдения. «Можно предвидеть опыты с блиндированными передвижными прикрытиями для атакующих людей на обстреливаемой местности. Я допускаю даже возможность своего рода сухопутного броненосца, к которому уже сделан шаг с появлением бронепоездов. Но лично мне мало нравятся и кажутся малонадёжными эти громоздкие машины».

Герберт Уэллс скептически относится к подводным лодкам: «Признаюсь, как я ни пришпориваю своё воображение, а оно отказывается понять, какую пользу могут приносить эти лодки. Мне кажется, что они способны только удушать свой экипаж и тонуть. Уже одно длительное пребывание в них должно расстраивать здоровье и деморализовать человека. … Даже если вам удастся повредить вражеское судно, четыре шанса против одного, что люди его, дышавшие свежим воздухом, спасутся, а вы с вашей лодкой пойдёте ко дну».

Герберт Уэллс считает возможным появление в 20 веке общего языка на всей планете. Он думает, что это будет французский язык, так как на нём издаётся больше хороших книг, чем на английском.

Россия распадётся на западную и восточную части. «Возможно, что в ближайшие десятилетия Россия политически получит господство над Китаем. Впрочем, у русской цивилизации отсутствуют такие свойства, которые бы обеспечили ей длительное воздействие на миллионы энергичных азиатов, сросшихся со своей культурой».

Герберт Уэллс предсказывал, что развитые страны будут состоять из четырёх классов. Это владельцы акций, рантье, живущие на дивиденды в своё удовольствие, далёкие от политики и власти. Вторая группа: производительный класс, образованный и стремящийся применить свои знания и новые открытия науки для общего блага. Третья группа: люди выполняющие функции управления (в том числе финансами), торговли, рекламы, политической деятельности. Четвёртая группа: люди без образования и без желания учиться, часто безработные из-за развития механизации и автоматизации, с большой долей криминальных элементов, паразитирующие на обществе.

Герберт Уэллс был сторонником евгеники — учения об улучшении «человеческой породы» путём поощрения многодетности здоровых, красивых, выдающихся, полезных для общества людей и запрета на размножение для больных, слабоумных, порочных. «Общество будет допускать существование в своей среде малой части населения, страдающей болезнями, которые передаются потомству, но их будут стерилизовать».

Он был сторонником широкого применения смертной казни. Если серьёзное преступление является итогом всей жизни преступника, то после тщательного судебного расследования его осудят и устранят из жизни – усыпят уколом опия. «Будущее государство едва ли захочет делать из порядочных людей тюремщиков, сторожей и надзирателей в тюрьмах».

Почти 80% прогнозов писателя сбылись.

Реактивный ранец

«Человек полетит, опираясь на силу разума» Н.Е. Жуковский.

На протяжении многих веков в умах человечества живет мысль о полете. В известных нам сказках, легендах, преданиях существует множество прообразов персональных летательных аппаратов. Например, всем знакомые Икар, Баба-Яга, Алладин безстрашно бороздят небесные просторы на искусственно созданных крыльях, ступе и волшебном ковре-самолёте. А люди в серебристых комбинезонах парящие в небе, о которых так много писали фантасты? Сегодня этих супергероев можно увидеть в современных фильмах и компьютерных играх.

Благодаря развитию науки, полёты человека стали реальностью. Конструкторы продолжают совершенствовать индивидуальные воздушные средства передвижения. Собранная и изученная информация позволяет сделать предположение, что у ранцевых летательных аппаратов в перспективе есть будущее.

История создания ранцевых летательных аппаратов.

Реактивный ранец (или ракетный ранец; англ. jet pack, rocket pack, rocket belt и др.) — персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий человеку подниматься в воздух посредством реактивной тяги. Тяга создаётся за счёт выбрасываемой двигателем вертикально вниз реактивной струи.

В 1921 году в СССР А. Ф. Андреев представил проект портативного ракетного аппарата, который человек надевал на себя в виде ранца. В сосудах этого аппарата находятся сжиженные газы: метан и кислород, которые, сгорая, дают реакцию. При помощи последней человек может совершать прогулки на 20 км со скоростью 200 км/ч. Вес всего аппарата с горючим около 50 кг. Вес горючего – 8 кг.

Химмельштурмер (небесный бунтарь) был создан немцами в конце войны. Это устройство состояло из двух маломощных ракет, которые закреплялись на груди и спине пилота, позволяя ему пролетать до 55 метров. Предполагалось, что это устройство поможет инженерным подразделениям перелетать через реки и минные поля. Чертежи – отсутствуют. Как и многие другие немецкие технологии, Химмельштурмер после 1945 года оказался в руках армии США. Компания «Белл Аэросистемс» проводила испытания с ним, и он послужил толчком для дальнейшего исследования реактивных ранцев.

После окончания войны германские ракетные технологии вместе с Вернером фон Брауном попали в США. Один из работавших с Брауном американских инженеров, Томас Мур, создал ЛА, который он именовал «реактивным жилетом». Он работал на перекиси водорода. В 1952 году Мур получил грант в 25 тысяч долларов от армии США на создание и испытание собственного устройства. «Реактивный жилет» был сделан и на стендовых испытаниях смог на несколько секунд приподнять пилота над землёй.

В 1958 году Гарри Бурдетт и Александер Бор создали «прыжковый пояс» (Jump Belt), которому они дали название «Кузнечик». Тяга создавалась сжатым азотом высокого давления. На «поясе» были закреплены два сопла, направленных вертикально вниз. Носитель «пояса» мог подпрыгнуть вверх на высоту до 7 метров. Наклонившись вперёд, можно было бежать со скоростью 45 – 50 км/ч.

В 1958 году журнал Life опубликовал фотографии перспективного персонального летательного аппарата фирмы «Тиокол». Пилотом-испытателем нового реактивного ранца, разработанного в рамках программы Grasshopper, был Эд Курчевски. «Прыжковый пояс» был продемонстрирован военным в действии, но финансирование – отсутствовало.

Управление транспортных исследований армии США предполагало, что персональные реактивные аппараты могут найти применение в разведке, при форсировании рек, высадки морских десантов, подъёма на крутые горные склоны, преодоления минных полей, тактического маневрирования и так далее. Концепция получила название «Малое ракетное подъёмное устройство».

В рамках этой концепции Управление в августе 1960 года заказало разработку SLRD компании «Белл». Венделл Мур был назначен ведущим инженером проекта. Он служил инженером-ракетчиком в «Белл Аэросистемс». Была создана экспериментальная «сборка», работавшая на сжатом азоте. Первые полёты были больше похожи на короткие и резкие прыжки, однако потом удалось достигнуть равномерного полёта на высоте до 5 метров на протяжении трёх минут. 20 апреля 1961 года был совершён первый в истории свободный полёт на ракетном портфеле без привязи. Испытатель поднялся на высоту порядка 1 метра и полетел со скоростью 10 км/ч более 30 метров. Весь полет длился 13 секунд. Реактивный рюкзак перестал быть фантастикой.

В последующих полётах Грэм отрабатывал технику управления портфелем и осваивал более сложные приёмы пилотирования. В процессе испытаний были получены следующие показатели: длительность полёта – 21 секунда; дальность полёта – 120 метров; высота — 10 метров; скорость – 55 км/ч.

8 июня 1961 года рюкзак был продемонстрирован на публике – перед офицерами на военной базе Форт-Юстис. Однако, армия была разочарована. Наибольшая длительность полёта ракетного портфеля составляла всего 21 секунду, а дальность 120 метров. При всем этом рюкзак обслуживала целая команда персонала. Военные отказались от дальнейшего финансирования программы, контракт был завершён.

В 1965 году «Белл Аэросистемс» заключила новый контракт с военными на разработку ранца с турбореактивным двигателем. Проект получил название «Jet Flying Belt». Над проектом нового ранца работали Венделл Мур и Джон Налберт. К 1969 году новый ранец был создан. 7 апреля 1969 года на аэродроме Ниагара Фоллз состоялся первый свободный полет турбореактивного ранца «Jet Belt». Пилот Роберт Куртер пролетел около 100 метров по кругу на высоте 7 метров, достигнув скорости 45 км/ч. Следующие полёты были более продолжительными, до 5 минут. Теоретически новый ранец мог находиться в воздухе до 25 минут и развивать скорость до 135 км/ч. Однако, ранец был сложным в обращении, слишком тяжёлым и опасным в эксплуатации.

Проект по созданию ранцевого ЛА продолжила компания Martin Aircraft.

Летательный аппарат был рассчитан на вертикальный взлёт и посадку. Конструктивно и по принципу действия он довольно схож с предшественниками. Современные композитные материалы позволили существенно снизить вес устройства. Пустой аппарат весит 113 кг при габаритах 152х152х168 см. Двигатель в 200 л. с. получился мощный и прожорливый. Расход бензина – 38 литров в час. Аппарат способен нести вес до 127 кг.

Рассматривая старинные картины, где изображены ангелы, например, картину Pietro Perugino, на которой изображён Архангел Михаил, напрашиваются аналогии с реактивными ранцами. Может быть мы пытаемся повторить то, что использовалось в конце 18, начале 19 века? Ещё в 1838 году генерал-адъютант, начальник инженеров действующей армии в Царстве Польском Шильдер испытывает ракеты с управляемой траекторией полёта. Многие изобретения Шильдера значительно опередили современное ему состояние техники, а потому только теперь могут получить надлежащее применение. Чертёж подводной лодки Шильдера помещён в книге Мазюкевича. Испытания этой первой в мире цельнометаллической подлодки, включая первый подводный запуск ракет, были осуществлены на Неве. С подводной лодки под командованием самого Шильдера запускались 4-дюймовые зажигательные ракеты, уничтожившие учебные цели – парусные шаланды, стоящие на якорях.

Краткое изложение историко-исследовательской работы Ильи Луцкого «Есть ли перспективы в развитии ранцевых летательных аппаратов?»

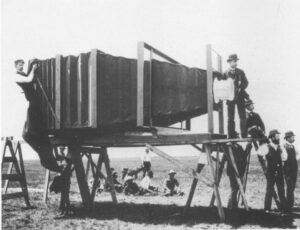

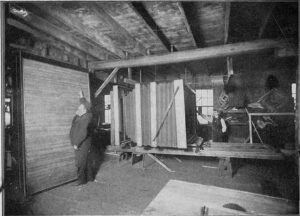

Гигантская фотокамера

Конец 19 века отмечен многими техническими решениями, которые трудно воспроизводимы и в наше время. Этот рассказ об одном из таких моментов. Ранним ярким весенним утром 1900 года большой гужевой фургон подъехал к мастерской Чикагского производителя камер Дж. А. Андерсона. Его новое произведение, самая большая в мире камера была готова к погрузке. Потребовалось 15 мужчин, чтобы её загрузить в фургон. После этого фургон компании Chicago & Alton Railway Station проехал в Брайтонский Парк, приблизительно в 6 милях от города. Там 900-фунтовую камеру выгрузили и несли четверть мили к подходящему месту. Под руководством проектировщика камеры, Джорджа Р. Лоуренса, была сделана фотография поезда, а сам он вошёл в историю мировой фотографии.

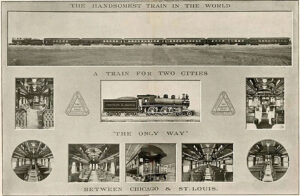

Эта камера была создана для одной единственной цели – съёмки поезда «The Alton Limited», который был введён в эксплуатацию в 1899 году, в Пульмане, штат Иллинойс. Поезд являлся флагманом железнодорожной компании Chicago & Alton и курсировал между городами Чикаго и Сент-Луисом. Его особенность состояла в новом дизайне, который значительно отличался от большинства поездов, выпускавшихся в то время.

В Историческом обществе Индианы хранится буклет, в котором говорится: «Это единственный в мире железнодорожный поезд, имеющий такой однородный и симметричный дизайн. Все его вагоны построены с окнами одного размера, единой формы, стиля и интерьером, начиная от почтовых вагонов и закачивая пассажирскими. Все вагоны сделаны одинаковой длины и высоты. Впервые в мире вагоны установлены на шесть стандартных колёсных пар. Alton-Road – это единственная в мире железная дорога, которая указала в условиях тендера на свои локомотивы точное соответствие высоты локомотива высоте следующих за ним вагонов. Крыша локомотива находится строго на одном уровне с крышами вагонов. Это придаёт всему составу особый эстетический вид».

Компания «Chicago & Alton Railway» построив специальный поезд для обеспечения скоростного маршрута от Чикаго до Сент-Луиса, хотела запечатлеть своё творение в веках и прорекламировать его на Всемирной выставке в Париже.

Руководство компании полагало, что их поезд был, на тот момент, самым солидным, комфортабельным, быстрым, технологически совершенным и вообще, самым-самым в мире. Поэтому они решили сделать фотографию шести длинных Пульмановских спальных вагонов, локомотива, тендера и всего остального.

Чтобы в полной мере запечатлеть для рекламных целей эстетику поезда, в Alton-Road решили сделать одну большую панорамную фотографию всего состава. Выполнение этой задачи они доверили известному чикагскому фотографу Джорджу Р. Лоуренсу. Сначала Лоуренс хотел снять поезд по секциям, а затем сшить общую панораму во время печати, но после долгих обсуждений, стороны пришли к выводу, что при таком методе сложно «правдоподобно передать реальную перспективу», стыки при склейке — останутся. В результате, Лоуренс принял решение создать камеру, которая смогла бы запечатлеть поезд на одной гигантской фотопластине 2,44×1,4 м, размер которой был в три раза больше самой крупной пластины, применявшейся до этого в фотосъёмке.

Камера проектировалась и собиралась в Чикаго в течение двух с половиной месяцев. Её сильфон был выполнен из плотной прорезиненной ткани, а каждый изгиб укреплялся деревянной рейкой толщиной 6.3 мм для придания конструкции большей жёсткости. Внутри сильфон обклеивался плотным чёрным холстом, на который дополнительно наносился тонкий слой чёрного материала, обеспечивая, таким образом, двойную защиту от проникновения света. Сильфон был разделён на четыре секции опорными рамами, которые устанавливались на маленькие колеса. Секции могли перемещаться по стальным направляющим. На постройку этого огромного сильфона ушло более 150 л клея, два рулона прорезиненной ткани и 152 м деревянной рейки.

В задней части камеры устанавливались фокусировочные экраны, представлявшие собой набор пластинок из полупрозрачного целлулоида, которые вставлялись в деревянные рамки. Экраны перемещались подобно раздвижным дверям по специальным направляющим. Фотопластина размещалась в специальном коробе, который имел роликовые шторки. На шторки наносился слой сажи, а затем три слоя светонепроницаемого материала. Шторка была смонтирована на валу, опорами которого служили подшипники. Такие подшипники, также использовались в направляющих роликах, по которым скользил край шторки, а сами ролики устанавливались в пазах через каждые 50 мм, вдоль короба позволяя без особых усилий перемещать шторку.

Специально для камеры были разработаны два объектива Carl Zeiss, которые являются самыми крупными, когда-либо созданными, объективами. Один из них был широкоугольным с фокусным расстоянием 1676 мм, другой являлся телеобъективом с фокусным расстоянием 3048 мм, который и был выбран для создания фотоснимка. Общий вес камеры в снаряжённом состоянии составлял 635 кг, а длина, с полностью разложенным сильфоном – около 6 м.

Весной 1900 года всё было готово, для того, чтобы осуществить съёмку. Для того чтобы доставить камеру в нужное место, собрать и настроить, была собрана группа из 15 человек. В этот день стояла ветреная, но довольно ясная погода и Лоуренс дал команду установить выдержку на 2.5 минуты. Так была сделана самая большая фотография «самого красивого поезда» в мире, на проявку которой потребовалось около 40 л химреактивов.