Архив рубрики «здоровье человека»

Жизнь на Земле

Бархатные дали Космоса, безконечные и прекрасные звёздные просторы, множество миров Духа, сплелись в разрешении вопросов мироздания. Они столкнулись в одной малюсенькой точке пересечения миров и мерностей. Она живёт собственной жизнью. У неё отсутствует представление, какая страстная борьба мировых сил разгорается вокруг. Сражение ведётся за право обладания крупицами загадочного и трудно вообразимого бытия.

Космическое сущее готовится к борьбе за обладание миром со странным названием «Земля». В это время, в нём медленно подрастают и возможно распустятся загадочные ростки изумительного Нового и Прекрасного Будущего Вселенной.

Имеются религиозно-философские представления и верования, согласно которым безсмертная сущность живого существа (душа) безконечно перевоплощается из одного тела в другое. Согласно этим представлениям, плохо развитая душа забывает, ранее полученную информацию. Духовно развитые души, могут помнить какую-то часть информации, полученной в предыдущие воплощения.

Вершитель судьбы из распределителя душ произнёс: «Вы, конечно знаете, что этот мир экспериментальный?» В ответ раздалось: «Естественно». Вершитель продолжил: «И у вас отсутствуют претензии к нам?» Душа ответила: «Какие могут быть претензии, сама выбрала!»

Вершитель произнёс: «Этот Мир без ограничений, огромных, безконечных возможностей, Мир Жизни. Тело под вас там отсутствует. Но в Мире без ограничений и с безконечными возможностями можно всё, даже создать себе тело. У нас отсутствует возможность обеспечить вам режим закрытия памяти, что может привести к вашему саморазрушению. Отсутствует гарантия получения и выращивания полноценного тела. Вы будете Смертным!» Однако душа уже втягивалась в телепорт. А у Вершителя в голове возникла фраза: «Прорвёмся!»

Сколько всего, живи и строй, что хочешь. Только надо рекогносцировку сделать, а то сожрут. Мир тёплый местами, местами холодный, знатные возможности в одном месте собраны. Только эти двуногие мелькают. Интересно, что это за живность такая двуногая? Надо найти доминирующую форму материальной жизни. Богатый выбор: ходячие, ползающие, плавающие, летающие и пребывающие в прострации.

Двуногие, постоянно что-то делят, обслуживают всех остальных, дерутся, и размножаются. Увлечены собой, считают себя уникальными. Копаются в костях предков. Верят, что их амулеты спасут их от лени. Мнят себя пупами земли, надеются на какого-то Бога, что в будущем накормит их до пупа в каком-то Раю. Вместо того, чтобы трудиться, ждут какого-то мессию, что их спасёт и куда-то отведёт.

Пожалуй, среди двуногих можно затеряться. Главное, меньше выделяться. А то сделают ещё главным пупом земли, будут одежду на лоскутки рвать, требовать за них всё сделать, а после сожрут с почестями, или разберут на косточки, и будут верить в исцеляющую силу этих запчастей.

Модель выбрана! Осталось раздобыть план. Наблюдение показало, что план выдаёт тело, что тут зовут «мужиком», а модель создаёт тело, что на местном наречии зовут «женщиной». Посмотрим, что известно про них. О женщинах: слушают только тебя, все блондинки. Странно, видны ещё шатенки и брюнетки. А, «блондинки» — это диагноз тупости. Фу, какие гадости. Теперь про мужиков. Они коварные и грязные свиньи, обманщики и у них отсутствует понятие о женщинах. Ещё лучше. Что имеется, то и придётся использовать.

План имеется, будем приступать к постройке. Имеем нижние конечности, верхние конечности, отросток с мозгами, дырки под вход, выход. Среди нижних конечностей инструмент передачи планов. Имеется отжим, хранение и выдача первоматерии. Капсула, где всё это собирается и растёт.

Душа наблюдала за созданием своего тела. Иногда подлетали другие души, пытающиеся прикарманить себе тело. Но, завидев сложность его конструкции – ретировались. Тело строилось, иногда план уточнялся, материалы заказывались, системы проверялись, проходили стендовые испытания. Тело проходило все стадии этого мира, от простейших тел энергий мира, до этого завершённого плана. Проверялись системы, усложнялся рисунок ума, всё же под себя делалось.

Душа осматривала этот мир, что звался Землёй. Обозревала движение предков, предтеч, и просто забытых цивилизаций, которые сместились в «прошлое», продолжая существовать рядом. Душа изучала Базу информации Вселенной. Она составляла всё имеющееся, распавшееся, живущее и существующие и которое будет существовать.

Душа знала базовый принцип этого мира. Он был банален и прост: «В этом мире возможно всё, но лишь сообща и под ЛИЧНУЮ ответственность каждого». Позже этот принцип назовут: «Бог во всех и каждом». Своё будущее, местные могут построить сами, если захотят.

Вот мы и подросли, уже с трудом помещаемся. Эй-там, когда эвакуация? Уже пора? Так, занять места! Душа оглядела привычный и тёплый бульон мира, ставший ему таким родным и привычным. Пора выбираться, нас уже ждут там, на поверхности. И тельце нового организма начало подавать сигналы на выход.

Быстро сошла жидкость, разверзлись врата, и такое привычное тельце стало выходить. Ногами вперёд – ошибка. Так, переориентируемся! Пошёл, пошёл! Эй-там, пока, до встречи там!

Целенаправленный, постепенный и напряжённый выход, движение, свет! Проверка внутренних систем, продувка каналов, очищение воздуховодов, проверка сенсоров. Механика – работает. Автоматика – в норме. Так, кое-что подкорректируем, есть над чем подумать и чем заняться.

Ура! Привет мир! А это кто? Почему двуногие в белом? Ритуал?! Чего они по низу нам стучат, зачем трясут? Отрезали кабель зачем? А! Автономка! Питание? Идёт, норма! Ура, мы сами можем! Так-с, всё очищено. А что они на меня смотрят. Вроде ноги, руки есть, даже этот «распространитель», надо его проверить. Голова на месте… Что это они так смотрят? Они в чём-то меня подозревают? Чем-то отличаюсь? Вроде всё по плану.

Принимавшие роды в палате смотрели на младенца. Он молчал, тараща свои глазёнки, после того как выплюнул изо рта слизь, описал и обкакал их. Они молча смотрели на него…

Так, системы в норме! Думай!!!! «Эй-там», что надо делать-то, что они ждут?! А, понял, проверка громкоговорителя! Так – «Раз-раз, проверка связи! Работает!» Они чего глаза выпучили? А тот побледнел, стал белым как халат. Фу, они в грязных халатах! Как они могут?! Ой, он сейчас упадёт! Что говорить-то?! А, понял! Младенец таращился, и … «Аааааа-ууууу». Новорождённый, что есть мочи закричал, выводя тональные переливы голосом.

«Уф, здоровенький горлопан, совсем оглушил» – сказал один из принимавших, а мне уж почудилось, что он сказал: «раз-раз, проверка связи, работает». «Да», пролепетал бледный напарник, — «привидится же, явно переутомление».

А что они опять смотрят? Зачем переворачивают? А, понял! Звук выключить, и спать! А там разберёмся с обычаями местных, посмотрим за соседями. Надо лучше готовиться к событиям, а то ещё чего-нибудь подумают, и будут искать секретные кнопки! И новорождённый замолчал, закрыл глаза и счастливо заснул, в этом огромном и таком родном ему теперь мире.

Проснувшись, младенец начал исследовать окружающий мир. Он опробовал свои навыки былой магии этого мира. Часть перестала действовать. Но многое вполне функционировало. Чего же местные перестали этим пользоваться? Понятно, они когда-то зазубрили «верные» магические ритуалы и пользовались. Затем коны мира повернулись и изменились.

«Верные» заклинания перестали действовать, а как адаптировать их – знания отсутствовали. Всем лень учить какие-то там руны, ведь можно зазубрить, воскликнуть и получить! Но прошло время, мир поменялся, а они продолжают, долбить заклинания, методики и техники «верных» учений прошлого, искать секретные фолианты с истинными знаниями, которые от них кто-то «спрятал», как им кажется, а подсунул туфту.

Интересно, зачем они ходят, если можно летать? В этом мире трудно левитировать, часто промахиваюсь. Следы промахов отпечатались на потолке палаты, в виде профиля запелёнатого младенца. Что очень удивило, заметивших на потолке этот след. Периодически перемещался, с возвращением возникли проблемы. Как-то нянечка заметила младенца, лежащего на пеленальном столике одного. «Как так?» — сказала она, и переложила.

Иногда его находили у соседей по палате – грудничков, лежащего рядом с кем-то из них. Нянечкам чудилось, что они пытались беседовать. Нянечки быстро привыкли к чудачествам палаты, и периодически возвращали странного младенца обратно на его место.

Однажды в палату заглянул доктор. Он посмотрел в глаза младенца, произнёс: «Ух, как глазёнки голубые таращит!» и замер. Пот испарины проступил на его лбу. Руки и ноги отказались двигаться, рот закрылся на замок. Доктор почувствовал, как кто-то просвечивает и осматривает его изнутри. Волны страха прокатывались по нему, пот струился градом.

«Мне нужно глаза закрыть» — подумал младенец. Доктор вздрогнул, почувствовав, как оторопь спадает, а к нему возвращаются движения. Что это было? — подумал он. Младенец же сделал вывод, что надо учиться смотреть сквозь глаза.

Краткое изложение отрывка из рассказа Дмитрия Ан «Невозможное возможно».

Наркотик – разрешённый во всём мире

Роберт Ластиг, профессор университета Калифорнии в Сан-Франциско. Его первую лекцию «Сахар: горькая правда» на YouTube посмотрели больше четырёх миллионов человек, вторую лекцию, «Жирный шанс: фруктоза 2.0», посмотрели более четверти миллиона раз.

В «Жирном шансе» Ластиг рассказывает, почему обезжиренные продукты и книги о здоровом питании провоцируют ожирение и какую роль в этом играют корпорации пищевой индустрии. Учёные университета Калифорнии рассказывают, что лежит в основе эпидемии сахарного диабета и ожирения.

Роберт Ластиг доказывает, что современные представления о здоровье и здоровом питании построены на ложных идеях и поддерживаются законами, которые лоббируют пищевые корпорации. Это подтверждается данными национальных и международных исследований.

В мире, голодающих людей, меньше на 30 процентов, чем страдающих ожирением. 366 миллионов человек (5% процентов населения планеты) больны сахарным диабетом. Складывается парадоксальная ситуация, в странах, где есть проблема голода – ожирение становится национальной проблемой. Особенно быстро растёт уровень детского ожирения. Это наблюдается во многих странах, в том числе в США, Японии, России.

Сумма, затраченная на лечение диабета, выросла на 41 процент за пять лет и составила в 2012 году $245 млрд. Есть вероятность, что к 2030 году почти половина американцев будет страдать ожирением. На лечение осложнений или последствий, связанных с метаболический синдром, тратится три четверти бюджета здравоохранения.

Метаболический синдром – это нарушенный обмен веществ. Он приводит к смертельным заболеваниям, например, инфаркту, диабету, раку. Он встречается и у людей с нормальным весом. У 40% таких людей врачи диагностируют метаболические нарушения, характерные для ожирения (то есть у них имеются болезни, характерные для толстяков).

Посмотрим, что приводит к ожирению. Закон сохранения энергии гласит, что все калории (энергию), которые мы потребляем, нужно потратить, в противном случае, они будут запасаться в организме в виде жира. Можно сделать вывод, чтобы быть здоровым, нужно меньше есть, а больше –двигаться. Дальше следует ошибочный вывод: или меньше ешь, или больше трать калорий, а если ты это игнорируешь, то во всём сам виноват. Вся ответственность падает на пострадавшего человека.

Роберт Ластиг поясняет, что калории могут быть полезны и вредны. В зависимости от вида еды, они усваиваются и запасаются по-разному. Он утверждает, что сладкая еда гораздо более опасна, чем жирная.

Роберт Ластиг утверждает, что физические нагрузки полезны для здоровья, помогают набрать мышечную массу, но мало помогают похудеть. Он говорит, что от подкожного жира отсутствуют проблемы риска опасных заболеваний и с обменом веществ. Однако, висцеральный (нутряной) жир трудно заметить, но именно он представляет угрозу, так как окутывает сердце, печень и другие жизненно важные органы.

Роберт Ластиг поясняет, что люди стали больше есть из-за тяжёлых биохимических нарушений, которые вызываются давлением окружающего мира. За последние 25 лет, средняя калорийность бургера выросла втрое, с 210 ккал до 618 ккал. Мужчины сегодня в среднем съедают в день на 187 ккал больше, чем 25 лет назад, женщины – на 335 ккал, а мальчики-подростки – на 275 ккал.

Роберт Ластиг утверждает – популярная литература о здоровом питании учит нас, что фастфуд вреден, потому что в нем много соли, жира и сахара. У человека может быть привыкание к соли, однако сахар работает так же, как и сильные наркотики. Более того, система награды в мозге устроена таким образом, что, привыкая к одному наркотику, человек одновременно развивает привыкание к другим, которые запускают те же биохимические процессы. Можно сделать вывод: человек, привыкший с детства к сладкому, предрасположен к алкоголизму и наркомании.

После того как вы выпили стаканчик сладкой газировки, вкусовые рецепторы посылают в головной мозг сигнал о том, что в организм поступило что-то сладкое. В ответ на это поджелудочная железа выбрасывает в кровь большую порцию инсулина. Однако, в крови отсутствует лишняя глюкоза или другие простые сахара. Поэтому инсулин вынужден сжигать ту глюкозу, которая была в крови.

В ответ на снижение уровня сахара из энергетического депо организма – печени и мышц – вновь поступают углеводы. И новая порция инсулина будет их утилизировать. Возникает гипогликемия, которая сопровождается головокружением и чувством голода. Кроме того, сладкая газировка способствует усилению жажды. И процесс повторяется вновь.

В настоящее время сладкие напитки рекламируются, как полезные, здоровые, требующиеся мозгу. Во многих продуктах отсутствие жира компенсируется сахаром. Сахар используется в той еде, в которой его трудно представить, например, жареном мясе. Потребление фруктозы за 25 лет выросло в пять раз.

Среди продуктов, которые вызывают ожирение, на первом месте находятся чипсы и картошка фри. Среди напитков с большим отрывом лидируют подслащённые лимонады, газировка и соки. Если посмотреть на карту США, то можно увидеть, что чем больше уровень потребления газировки на душу населения, тем выше уровень ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

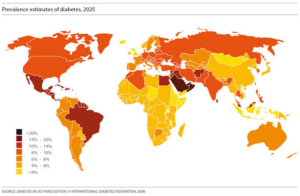

За последние 50 лет мировое потребление сахара и сахарных культур выросло втрое. Самое большое распространение диабета в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, ОАЭ и Малайзии. Вероятно, там больше всего диабетиков, так как с одной стороны, жарко, а с другой – запрещён алкоголь. Соответственно, все пьют холодный сладкий лимонад. В некотором смысле лимонад опаснее алкоголя – у человека есть предел потребления спиртного, а газировку пьют литрами.

Учёные из UCSF проанализировали данные Всемирной продовольственной организации, Международной федерации диабета и Всемирного банка по 204 странам, чтобы составить полную картину экономики питания и диабета.

С 2000 по 2007 год, уровень диабета в мире вырос с 5,5 до 7 процентов. Наиболее опасным факторами признаны сахар, и другая богатая углеводами еда.

Калорийность, гораздо менее важна. Например, если съедать в день на 150 килокалорий больше, то вероятность сахарного диабета возрастает всего на 0,1 процента. Однако если эти 150 килокалорий вы добираете с помощью сладкой газировки, вероятность заработать болезнь вырастает в 11 раз.

Считалось, что около четверти всех случаев диабета в мире вызваны наследственностью, «вредным» питанием или перееданием. Согласно последним исследованиям выяснилось, что это «заслуга» сахара. Можно сделать вывод, чтобы остановить эпидемию диабета, достаточно ограничить потребление сахара.

Роберт Ластиг поясняет, откуда современный человек получает сахар. Около трети мы выпиваем со сладкими напитками, шестую часть съедаем в десертах, а около половины сахара прячется в еде, в которой он должен отсутствовать, но добавляется для вкуса – в соусах, хлебе, макаронах и почти во всей промышленной еде.

В 1990 году американская пищевая индустрия пролоббировала новые правила FDA (Американской комиссии по контролю за продуктами и лекарствами), по которым производители, по своему желанию, могут писать на упаковке количество добавленного сахара. Естественно, компании прекратили писать содержание сахара, мотивируя это тем, что так они сохраняют рецептуру, то есть это секрет фирмы.

В России тоже, разрешается скрывать количество добавленного сахара. 80 процентов продуктов, которые продаются в супермаркетах, содержат добавленный сахар. Сахар – это двигатель торговли. Поскольку сахар обладает наркотическим эффектом, он заставляет нас покупать и есть больше.

Роберт Ластиг отмечает, что во время кризиса 2008 года, у компаний McDonalds, Coca-Cola, Pepsi, продолжали расти доходы и стоимость акций. Человек попросту беззащитен, так как он глубоко подсажен на сахар. А правительства во всех странах потакают сахарной наркомании и закрывает глаза на стремительно растущую эпидемию связанных с ней болезней.

Те, кто сомневается в этой информации, попробуйте положить перед собой на стол конфеты, печенье, шоколад и каждый день, в течении пары недель, только любоваться на них.

P.S. Всё, что написано выше – это вершина айсберга. Его основанием является то, что сироп, полученный гидролизом кукурузного крахмала – фундамент пищепрома США. Он очень дешёвый, поэтому применяется для изготовления напитков и кондитерских изделий. Основа этого сиропа – химическая L-фруктоза (в природе – отсутствует). Она требуется раковой опухоли для питания и роста. Рак выкашивает всех – до самого верха власти. Природная D-фруктоза содержится в овощах и фруктах. Она для опухоли безполезна. Возможно, поэтому многие на вершине пирамиды власти являются веганами?

Мы творим свою реальность

Сансара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Это одно из основных понятий в индийской философии. Душа, тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению и избавлению от результатов своих прошлых действий, которые являются частью «сети сансары» (из Википедии).

Всю свою жизнь человек совершает поступки, которые определяют его будущее. В конце одной жизни подводится итог, который влияет на перерождение, решая, будет оно «высокое» или «низкое». Таких реинкарнаций – безчисленное количество, где одна жизнь подобна маленькой песчинке на большом песчаном пляже.

Карма – это последствия всех наших действий, которые выражаются в воздаянии. Карма представляет собой совокупность праведных и ошибочных поступков, которые совершаются в каждой из наших жизней.

Попасть в Колесо Сансары может абсолютно любой человек. Активировать его может отсутствие контроля человека над своими эмоциями. Например, гнев, агрессия, жестокость.

В Коране говорится об испытании человека в жизни. Например, говорится о том, что дети являются одним из средств испытания. Земная жизнь является испытанием для человека. Он должен уметь принять правильное решение в этих условиях.

Эзотерики считают, что душа сама выбирает, через какую семью ей прийти в этот мир. И этот выбор всегда осознан, поскольку в его основе лежит определённое задание. Возможно, чтобы «объяснить» что-то родителям. Возможно, ребёнок – это карма родителей. Если младенец рождается с врождёнными заболеваниями или пороками, то это наказание и способ вразумления родителей. Вселенная применяет этот способ, чтобы растормошить взрослых и заставить их думать, через болезни детей.

Друга забрали служить во флот. Перед дембелем он познакомился с девушкой. Сразу после дембеля – сыграли свадьбу в Николаеве. Затем приехал с женой домой. Здесь снова отпраздновали свадьбу. После мероприятия, все гости разошлись, а я остался помочь молодым.

Друг, в результате празднования – быстро отрубился. Его супруга – Лена, под действием алкоголя, стала мне жаловаться на свою судьбу. Она рассказала о том, что любила другого человека. Они встречались больше года и собирались расписаться. Во время последней встречи, любимого пригласила на танец другая девушка. Он пошёл с ней танцевать. Лена разозлилась, подхватила первого попавшегося кавалера и пошла с ним танцевать.

Чтобы сделать больнее своему любимому, она стала обнимать и целовать партнёра. Любимый ответил тем же. Тогда Лена предложила кавалеру жениться на ней, тот согласился. Лена, до самого последнего момента надеялась, что любимый попросит прощения и она отменит бракосочетание.

В результате она расписалась с первым встречным. Мне призналась, что презирает мужа и намекала, что я могу её утешить. Стало понятно, что она перебрала и пора уходить.

Через 9 месяцев у Лены родился ребёнок. Вскоре выяснилось, что у него была тяжёлая форма синдрома Дауна. Врачи предложили ей отказаться от ребёнка. Однако Лена отказалась. Ребёнок мог только лежать, орать и питаться через соску. 3 года Лена ходила по врачам, сама боролась с болезнью. Затем ребёнок простудился, заболел воспалением лёгких и умер.

Возможно, таким способом её наказала Вселенная. Вероятно, Лена искупила свои ошибки. Следующий ребёнок у неё родился здоровым.

Реинкарнация и животные

Имеется много научных исследований возможности реинкарнации. Большое количество свидетельств, говорят о том, что реинкарнация – реальна.

Имеется много свидетельств, когда дети «вспоминают» детали, о которых у них отсутствуют сведения.

В 2016 году в журнале Explore, Джим Б. Такер, доктор медицины из Университета Вирджинии, опубликовал отчёт под названием «Дело Джеймса Лейнингера: случай реинкарнации в Америке». В нём говорится, что за последние 50 лет были изучены многочисленные случаи, когда маленькие дети рассказывают о своих прошлых жизнях.

Что происходит, когда кто-то умирает? Эти вопросы обсуждались сотни лет. У Платона, Сократ пытается доказать, что жизнь существует до рождения и после смерти. Платон предполагает, что мы знаем ответы на все вопросы с самого рождения. Возможно, наша душа может «пережить» смерть?

Многие учёные утверждают, что существует сознание после смерти. Например, нейрохирург доктор Эбен Александер говорит, что отсутствует контроль мозгом сознания, что он скорее его приёмник, канал для прихода сознания откуда-то ещё. Он считает, что есть основания полагать, что наше сознание сохраняется после смерти, и что сознание может существовать вне физического тела.

Доктор Гэри Шварц профессор психологии в Университете Аризоны, считает, что мозг является приёмником сознания. Это отдельная «вещь» вне нашей биологии, что подтверждается множеством доказательств в области квантовой физики, парапсихологии и нейробиологии.

Понятие реинкарнации предполагает, что душа умершего человека может вернуться, чтобы жить в новом теле. В большинстве культур, которые принимают эту идею, считается, что хорошая душа может перейти к более развитым видам, а плохая перевоплощаться в низшие виды, например, в мир животного, растительного и даже минерального происхождения.

Согласно принципу построения Мироздания, существует эволюция и инволюция души. Ей предоставляется свобода выбора. Если душа выбирает развиваться – она развивается, если выбирает деградировать – она инволюционирует.

Можно подниматься маленькими шашками в гору и добраться до вершины. Можно ошибиться и сорваться на несколько уровней вниз. Есть вероятность, если это преступление против законов Мироздания, оказаться в чистилище (в Аду).

Эзотерик и теософ Чарльз Уэбстер Ледбитер в книге «Внутренняя жизнь» изложил версию о воплощениях в телах животных. Человеческая душа, может сформировать очень сильную привязанность к любому типу животного. В астральном мире она может принять вид этого животного. Таким образом, после смерти, душа будет воплощена в астральное облачение этого животного.

Многие животные ведут себя гораздо лучше людей. Они помогают другим, спасают других, например, собаки спасатели, кошки-лекари, да и многие домашние животные, с которыми можно общаться так, словно общаешься с человеком.

Дальше, краткое изложение рассказа Ирины Шведской «Я буду с тобой».

Наташа сидела в больничной палате, надеясь, что муж придёт в сознание. Перед глазами у неё проплывали картины прошлого. Первое знакомство с Димой, свидания, свадьба, медовый месяц, беременность, роды.

Жили они хорошо, муж обожал маленькую дочку. Всё было так хорошо, но эта авария… Врачи говорили, что нужно надеяться. Наташа сидела рядом с кроватью, надеясь, что Дима, хоть на миг, откроет глаза. И он открыл!

Дима обвёл комнату взглядом и, увидев Наташу, прошептал: «Я…Я буду с тобой! Пока ты будешь нуждаться. Буду с тобой…» После этого, он снова потерял сознание и ушёл навсегда.

Наташа похоронила мужа. Когда гости, приходившие на поминки сорока дней, разошлись, Наташа пошла закрывать калитку. Вдруг, у ворот она увидела пса. Он был большой и чёрный, весь в колючках и колтунах. Пёс радостно завилял хвостом, будто знал её.

Утром, когда она вышла в магазин, то снова увидела этого пса. Он лежал рядом с калиткой. Увидев её, он встал, виляя хвостом. Она пожалела его и

она решила оставить у себя. Она отмыла и вычесала псу шерсть, накормила и оборудовала ему домик во дворе.

Тишка стал её сторожем. Он только радовал свою хозяйку. Мирно жил с кошками и курицами, но закрывал собой вход во двор для чужих. Тишка очень любил маленькую Анютку, дочь Наташи. Он играл с ней, катал на спине. Наташа всегда была спокойна за дочку, когда рядом был Тишка.

Прошло два года. Боль утраты постепенно притуплялась. Наташа начала выходить из депрессии. Она отправила дочку в садик, а сама вышла на работу в местный продуктовый магазин. Был тёплый весенний вечер. Наташа устало шла домой. В одной руке она держала ручку Анютки, а в другой тяжёлую сумку.

Вдруг, она почувствовала, что кто-то выхватил сумку из руки. Обернувшись, Наташа увидела приятного молодого мужчину. Он сказал: «Простите, что напугал Вас, но я не могу видеть, когда женщина носит тяжести. Можно, я помогу донести?»

Выбирать можно было между согласиться на помощь или силой вырывать сумку. Мужчина представился Игорем. Оказалось, что он одинок, только переехал в посёлок и живёт на соседней улице.

Игорь донёс сумку до ворот. Наташа открыла калитку, но тут Тишка молча вылетел на улицу и, с глухим рычанием, бросился на нового знакомого! Наташа едва успела ухватить пса за шкирку и его белые клыки клацнули в воздухе возле горла ошеломлённого мужчины. На этом закончилась их первая встреча.

На следующий же день, Игорь нашёл Наташу на рабочем месте. Он стал настойчиво за ней ухаживать, говорил красивые слова, сыпал обещаниями. Наташе хотелось устроить свою жизнь, но её тревожили странности ухажёра. Он приехал неведомо откуда и поселился в заброшенном доме. Работу можно было быстро найти, но он тянул с этим. Она замечала у него какую-то странную тягу к маленькой Анюте.

Наташа опасалась приглашать Игоря домой. Обычно добродушный Тишка, при Игоре вёл себя крайне агрессивно. Наташа понимала, стоит псу оказаться на свободе, как он снова попытается загрызть её кавалера. Однажды Игорь сказал, наблюдая за реакцией пса: «Он явно ревнует меня к тебе. Мне кажется, он опасен для Ани. Хочешь, пристрою его сторожить на стройку, а тебе спокойную собаку подарю?» Наташа ответила: «Этот пёс с нами больше двух лет. Он обожает Анюту».

Ранняя осень принесла ливни и похолодание. Собирая утром дочь в садик, Наташа поняла, что у неё температура. На работе нужно быть вовремя – открывать магазин. Наташа закрыла Тишку в другой комнате и попросила Игоря посидеть с Анютой. На что он сразу согласился.

На работе она вызвала врача к Анютке. Он обещал быть после обеда. В обед пришла напарница и подменила Наташу. Она побежала домой. Зайдя в дом, она увидела страшную картину. Игорь лежал лицом вниз, в бурой луже.

Она позвала дочь. Из детской вышел Тишка. Шерсть на его морде слиплась бурыми пятнами. Рядом с ним стояла Анютка, держась за его шерсть. На лбу у неё была ссадина, платье было порвано, на теле виднелись синяки.

Наташа бросилась к дочке: «Анюточка, милая, что случилось?» Анюта ответила: «Дядя Игорь меня ударил, повал платье. Я вырвалась и открыла дверь к Тишке. Он за меня заступился».

С минуты на минуту должен был появиться врач. А ещё нужно было вызывать полицию. Тишка сидел возле Анюты. Наташа положила дрожащую руку ему на холку и, глядя в глаза, прошептала: «Тишка, беги! Беги в лес, а то будет плохо».

Пёс пристально посмотрел на хозяйку, лизнул коленку Анюте и вышел за дверь. Наташа увидела из окна, как пёс скрылся в зарослях на заднем дворе. Потом Наташу закружило в бешеном водовороте: скорая, полиция, допросы, больная Анютка. Полицейские опознали Игоря. Он обвиняется в ряде преступлений против малолетних. Сбежал из-под стражи прошлой зимой. Пёс спас вашу дочь, сказали ей. А Тишка ушёл навсегда.

Весной, оправившись от стресса, Наташа снова познакомилась с мужчиной. Он ей нравился и его звали Дмитрий. Он чем-то напоминал умершего мужа и Тишку. Возможно тем, что обожал Анюту. Спустя какое-то время, Наташа с Дмитрием – расписались. На скромной свадьбе Наташа вспомнила слова умирающего мужа: «Я буду с тобой, пока ты будешь нуждаться во мне».

P.S. Возможно это мистика. Кто-то считает, что возможны чудеса, переселение душ. Имеется много рассказов о разумных животных. например, у меня, после смерти мамы, появилась уличная кошка. От общения с ней, у меня появлялось ощущение, что она ведёт себя, как моя мама.

Когда я долго работал за компьютером, она подходила ко мне, проходила мимо прижав хвост к моей ноге. Если я продолжал работать, то она поднималась на задние лапы, а передние ставила мне на ногу и проводила «иглоукалывание» легонько втыкая когти в кожу. Этого намёка хватало, чтобы сделать перерыв в работе.

Кто на новенького?

Из рассказа преподавателя университета: «Писал кандидатскую по древесным грибам-паразитам. Увидел высоко на берёзе здоровенную чагу. Дерево росло возле забора психбольницы. Сходил домой за инструментами, залез на дерево, начал срезать чагу. Посмотрел вниз, а там стоит милиционер.

Забрали в отделение. Звонили в психбольницу, выясняли, может у них пропал больной. Затем в университет».

Психические расстройства — одна из ключевых причин роста заболеваемости и увеличения числа людей, потерявших трудоспособность.

Психиатрическая больница — стационарное учреждение здравоохранения, осуществляющее лечение и реабилитацию лиц с психическими расстройствами, а также выполняющее экспертные функции, занимаясь судебно-психиатрической, военной и трудовой экспертизой.

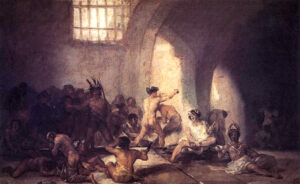

В средневековой Европе создавались крупные изоляторы, так называемые «общие госпитали», работные, арестантские и исправительные дома, где наряду с безумными содержались бедняки и бродяги, лица с физическими изъянами, «мошенники», венерические больные, вольнодумцы, развратники, расточители и другие лица с поведением, мешающим властям.

У этих заведений отсутствовало медицинское предназначение. Люди помещались туда лишь с целью изоляции. В подобных учреждениях существовал принудительный труд. Несколько столетий, до начала применения психотропных лекарств, душевнобольные приковывались к стенам цепями и лежали на соломе в одиночных камерах, где почти отсутствовал солнечный свет. Зачастую они подвергались избиениям.

Широко использовалась «механизированная психотерапия» психозов – целый ряд механических приспособлений, порой представлявших собой настоящие пытки. Например, смирительный стул, смирительная кровать, вращательная машина, мешок. В качестве методов лечения применялись также жгучие втирания, прижигание калёным железом, «тошнотная терапия», специальные водолечебные приёмы (внезапное погружение в холодную воду, ледяной душ) и другое.

В 20-ом веке психиатрия использовалась во всём мире в политических целях. Например, для борьбы властей с диссидентами и правозащитниками. Их объявляли психически больными, с лечением и содержанием в изоляции. Вынесение психиатрического диагноза позволяло властям избегать гласного судебного процесса над инакомыслящими, отправляя их в психиатрические больницы без суда и до конца жизни. Кроме того, объявление противников властей психически больными позволяло им уходить от вопроса о политических заключённых.

Имеется много баек, раскрывающих суть этих заведений. Например, в турецком городе Элязыге в 1960-х годах в результате халатности персонала психиатрической больницы сбежали 423 душевнобольных. Главврач просит всех успокоиться. Он берёт свисток и говорит двоим своим сотрудникам:

«Держись позади меня».

Доктор становится «паровозиком» с двумя «вагонами» из санитаров. Он двигается по городу, громко свистя, с криками «чух-чух». Постепенно, число вагончиков увеличивается. Больные вливаются в эту игру (ну весело же!) и ходят вслед за «паровозом» с криками «чух-чух». Вскоре доктор приходит в больницу, чтобы подсчитать число «вагончиков». В больницу попали, играя в поезд, вместо 423 душевнобольных, 612 здоровых людей.

Ещё одна история. Водитель автобуса, везущий психически больных пациентов из одной клиники в другую, решил завернуть в кафе, чтобы перекусить. Пока водитель ел, больные сумели сбежать. И водитель, вернувшись к автобусу, понял, как решить проблему.

Он двигался от одной до другой автобусной остановки и набрал там двадцать пассажиров. После чего заблокировал двери, доехал до нужной больницы и сдал «психов» персоналу. Психи оказались буйные: они устраивали истерики и рассказывали одинаковую историю.

Это насторожило персонал больницы. Они разобрались в ситуации и выпустили пойманных в ловушку «пациентов» на свободу. Часть сбежавших психов сумели найти.

Третья байка. В психиатрической больнице день выписки выздоровевших. В комиссии: главврач, человек из мэрии и сотрудник Минздрава.

Главврач говорит: «Сегодня выписка, друзья! Перед вами ванная наполненная водой, ведро и стаканчик. Кто из вас догадается, как проще и безопаснее вылить всю воду из ванной, тот будет выписан!»

Человек из мэрии и сотрудник Минздрава с умным видом переглянулись. Затем в один голос сказали: «Нужно взять ведро!!!» Главврач, усмехнувшись, промолчал. По очереди заходят кандидаты на выписку и говорят: «Нужно выдернуть пробку слива».

P.S. Имеется версия, что среди тех, кто находится на лечении в психиатрической больнице – большинство здоровые люди. А среди остального населения – большинство больные.

Встречают по одёжке

Загадочная штука – душа. Кто знает, где она находится? Но все знают, как болит (Чехов).

Пословица «встречают по одёжке, а провожают по уму» означает, что при первом столкновении с человеком или явлением в первую очередь в глаза бросается внешняя сторона. Только потом, спустя некоторое время, нам приоткрывается внутренняя суть.

Первое впечатление бывает обманчиво. Часто, мы ошибаемся, увидев человека впервые. Обычно, сначала обращают внимание на фигуру, лицо, одежду. Это делает наш ум. Редко кто может увидеть душу человека. Антуан де Сент Экзюпери сказал: «Самое главное сложно увидеть глазами. Зорко одно лишь сердце».

Маша удивлённо смотрела на подругу: «Анька, Серёжка такой страшненький. Мы с девчонками как узнали, что ты за него замуж собралась, подумали, что ты сумасшедшая!»

Аня зажмурилась, и её лицо озарила счастливая улыбка: «Ты говоришь глупости. Он лучше всех на свете! Серёжа светится каким-то особым светом. Я его люблю. Вы смотрите на внешнюю красоту, а в мужчине главное то, что внутри».

Маша продолжала убеждать: «Но ведь ты такая красавица Анька, мне бы твою внешность – такое бы замутила! Всех мужиков бы с ума свела. Я считаю, что детей надо рожать от красивых мужиков».

Аня с Сергеем познакомились на уборке картошки. Поездки в колхоз были важной составляющей советской романтики. Этот месяц в деревне, первокурсники вспоминали весь год. Одни помнили тяжелую работу, стычки с деревенскими, урчание в животе от вечного голода, другие – борьбу за звание «Мисс Борозда», веселые песни под гитару у костра.

Вряд ли, это была любовь с первого взгляда. Сергей обратил на себя внимание Ани трогательной заботой, умением с легкостью решать бытовые вопросы. Уже в первый день он принес в комнату девчонкам пакет ароматной печеной картошки. Все с жадностью ели, перекидывая из ладошки в ладошку раскаленные картофелины, изредка макая в крупные кристаллы соли на газетке. Тогда казалось, что эта еда вкуснее всего на свете.

Каждый день Сергей приносил в комнату к девочкам букетик полевых цветов. А к концу недели Сережка сумел договориться с местной бабушкой и истопить деревенскую баньку. В предбаннике девушек ждал приготовленный на различных лесных травах душистый чай и холодный квас. Уже потом девчонки узнали, что парень после работы на картошке всё это отрабатывал. Он чинил старушке крыльцо, правил забор, полол огород.

Девчонки вздыхали: «Хороший парнишка, был бы покрасивее». Маша весело засмеялась и посмотрела на Аню: «Интересно, на кого Серёжка положил глаз? Ты бы ему объяснила, подруга, что зря теряет время». Анюта лишь загадочно улыбнулась и посмотрела в окно.

Однажды произошла удивительная история, которая определила дальнейший ход отношений Сережи и Ани. Вечерами ребята маленькой компанией любили гулять по осеннему лесу. Однажды на поляне они увидели лисицу, попавшую в капкан. Парни начали смеяться и рассказывать спутницам жуткие истории об участи животного.

Девушки заохали, кто-то даже всхлипнул: «Смотрите, она с лисёнком! Он из кустов выглядывает». Сергей прервал крики девчат: «Отойдите подальше и потише. Я попробую освободить её». Лисичка изо всех сил пыталась вырваться, кусала лапу и капкан, злобно шипела на Сергея, но он стоял на безопасном расстоянии.

Сергей присел на корточки и начал ласково разговаривать с лисой. Та чуть-чуть успокоилась. Из-за кустов выглянул испуганный лисёнок. Лисичка устала вырываться, поняла безвыходность своего положения, положила голову на землю и расширенными глазами-бусинами посмотрела на Сергея. Он, на всякий случай, обмотал руку курткой и осторожно вытащил лапу лисицы из капкана. Мама с детёнышем сразу кинулись прочь.

На следующий день Аня сама подошла к Сергею и предложила пойти погулять. Они пошли на озеро, смотреть, как солнце медленно растворяется в воде. Оно отдавало ему свои краски и тепло. Еле видимый свет догорал где-то в глубине леса, окрашивая поверхность в алый цвет.

Аня и Сергей говорили обо всём на свете: о прочитанных книгах, фильмах, музыке, поэзии. Выяснилось, что взгляды на жизнь у них совершенно одинаковые, им безумно было хорошо и спокойно вместе. Уже через год друзья весело отплясывали на свадьбе Анны и Сергея, желая молодым безоблачного счастья.

Однажды все друзья собрались на даче у Магановых. Они с размахом праздновали жемчужную свадьбу. Маша отхлебнула горячий чай из чашки и произнесла задумчиво: «Счастливая ты, Анька. У тебя такие талантливые и красивые дети, любящий муж, дом – полная чаша. У тебя даже чай загадочный, душистый. Пахнет летом и травами и … любовью».

По щеке Ани скатилась слезинка: «Да, Машунь, я очень счастлива, что я встретила Сергея». «Хороший он у тебя, пылинки сдувает. Как мы проглядели, куда смотрели – ведь красавец-мужчина! Теперь и я поняла — влюбляться надо в душу, красота дана нам лишь на время».

Краткое изложение статьи ресурса «Родной огонёк».

P.S. Вспомним слова Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и мысли, и душа».

Дата смерти или кто хозяин вашей жизни?

Можно ли предвидеть и перенести дату смерти? Имеется версия, что человек умирает тогда, когда ему надоела жизнь.

Представьте, что какой-то провидец предскажет, какой будет ваша дальнейшая жизнь. Например, вашу женитьбу, какая будет работа, где будете жить. Вероятно, мало кому захочется жить по заранее известному сценарию, пусть самому благополучному.

Теперь представьте, что вы будете знать дату смерти, где, когда и как вас настигнет смерть. Тогда вам всю жизнь придётся прожить в ожидании смерти, постоянно подсчитывая, сколько еще осталось до отмеченной даты. А может быть, вы захотите перехитрить судьбу, и отодвинуть дату смерти. Возможно, вопреки всем прогнозам вам захочется жить и умереть как-то иначе, доказав при этом всем и самому себе, кто хозяин вашей жизни!

Московский помещик, который жил в середине 19 столетия, попался на эту уловку. Его историю М. Пыпяев описывает в своей книге «Замечательные чудаки и оригиналы». Будучи ещё молодым, помещик побывал в Париже, где наведался к известной гадалке Мари Ленорман. Та, видя, что перед ней простодушный легковер, решила подшутить, сказав помещику, что он умрёт в своей постели, без даты и года смерти.

Возвратившись домой, помещик перестал ложиться в кровать. Понапрасну его убеждали, что это с ним может произойти, и через четверть века. Минуло много лет, помещик научился спать стоя, сидя, в экипаже и за столом. Рядом с ним всё время кто-то находился, чтобы в нужный момент разбудить его.

Однажды, когда помещик крепко уснул в церкви, над ним решили пошутить. Сделали имитацию его свадьбы. Когда он проснулся, и увидел, что происходит, он умер на месте от разрыва сердца. Его перенесли в дом, положили на постель, и врач констатировал смерть. Вот и вышло, как предсказывала гадалка. Он лежал мёртвый на своей постели, которую сторонился на протяжении 20 лет.

Из древней истории известны случаи, когда монархи приказывали казнить «предсказателей». Например, конце I столетия нашей эры одним из лучших астрологов Римской империи был Асклетарион. Ему удавались предсказания смерти. В августе 96 года он напророчил скорую кончину императора Домициана.

Но император сам занимался астрологией, «советовался» со звёздами и по расчётам, его ждала другая судьба. Он приказал привести ясновидца к себе и спросил, какой смертью умрёт он сам? Асклетарион ответил, что он будет растерзан собаками.

Тогда Домициан, желая доказать ошибочность предсказаний провидца, отдал приказ казнить его, а тело сразу сжечь. Так и сделали, но загадочный вихрь разметал костёр и полуобгоревший труп Асклетариона растерзали собаки. Император был до крайности потрясён этим событием и спустя пару дней умер, как и предсказал ему Асклетарион.

Подобный случай произошёл в России. По преданию, протопоп Аввакум напророчил царю Фёдору Александровичу, что тот умрёт вслед за ним. 14 апреля 1682 года Аввакум был сожжён на костре, а через две недели умер и сам царь Федор.

Мало кому дано предвидеть смерть какого-либо человека. А вот свою смерть или смерть близкого могут чувствовать многие. Поэт Андрей Белый как-то написал: «Я умру от солнечных стрел». И скончался от солнечного удара!

Американский писатель Эдгар По мрачно шутил насчёт себя, что якобы умрёт, как и многие из его героев, мерзкой смертью.

28 сентября 1849 года Эдгар По прибыл в Балтимор, там его обнаружили на улице, в полубезумном состоянии, в чужой грязной одежде. Он бредил, выкрикивал имя «Рейнолдс», отказывался от пищи и воды. Его доставили в больницу, где он и скончался 7 октября.

Всё это можно отнести к разряду случайностей, совпадений или пояснить особой чувствительностью людей искусства. Возможно, и вы испытывали хоть раз в жизни что-то подобное. Например, вопреки привычке ездить на автобусе, пересели в метро, а после узнали, что «ваш» автобус попал в автокатастрофу. А может быть, вы предвидели надвигающуюся смерть кого-то из близких?

Исследователи пси-явлений из Америки Чарльз Фирре и Алан Ландсберг описывали интересный случай. Одна домохозяйка из штата Нью-Джерси которую звали Линда Вильсон пришла к соседям на рождественский ужин и вдруг почувствовала что-то странное. Она рассказывает: «Я ощутила запах смерти. Будто от кого-то повеяло могильным холодом. Подойдя к Питеру (хозяину дома), я поняла, что ледяное дыхание исходит именно от него. Питер отлично выглядел, ел с волчьим аппетитом, но каждый раз, когда я смотрела на него, меня кидало в дрожь. Это случилось со мной впервые». Спустя неделю Питер заболел пневмонией и скоропостижно скончался.

А вот еще один случай, который описан в книге «Биологическая радиосвязь». Борис Кажинский, автор книги, навещал друга – молодого человека, болевшего тифом. Домой пришел усталым и сразу лёг спать. Посреди ночи он проснулся от пронзительного звона. Звук был, словно кто-то сильно колотил ложкой о край стакана.

Кажинский подумал, что это безобразничает его кошка, включил свет, но в комнате было пусто. На часах было 2 ночи, он лёг и заснул. Утром ему позвонила мать больного друга и сообщила, что тот умер этой ночью, ровно в 2 часа, когда она поила его микстурой, черпая ее ложечкой из стакана.

Возможно, смерть настолько деликатная, что заранее предупреждает о своём приходе. Просто нам редко удаётся распознать её сигналы. Чикагские ученые уверены, что смерть даёт о себе знать минимум за пару месяцев до своего визита. Доктор Либерман занялся этой проблемой после беседы с медсестрой, которая утверждала, что может предсказать смерть своих пациентов примерно за месяц, поскольку те начинают себя вести «как-то странно».

Либерман разработал психологические тесты и предложил их восьмидесяти испытуемым в возрасте от 65 до 90 лет, у которых отсутствовали признаки каких-либо серьёзных заболеваний. За время исследования сорок из них умерли естественной смертью. Доктор сравнил результаты тестов и выяснились интересные факты. У умерших, в последний год перед смертью, ухудшилось приспособляемость к изменению ситуации, они стали апатичны, а главное – стали избегать самоанализа. А у 34 из 40 появилось подспудное ощущение смерти.

Доктор Либерман сделал выводы, что психологические изменения напрямую соотносятся с физическим процессом умирания. Он сказал: «Возможно, это сигналы тела, которые получают ментальное выражение». Доктор уверен, что если мы будем гнать от себя «чёрные» мысли, то научимся её вовремя останавливать.

Возможно, это верно лишь для смерти естественной — от возраста, старческих болезней. О несчастном случае наше тело вряд ли способно догадаться заранее. Зато, когда опасность совсем рядом, большинство людей становится особенно чувствительными. Наступает состояние подавленности, плохо контролируемого страха.

На сознательном уровне такие сигналы воспринимают только профессионалы — экстрасенсы и ясновидцы. Один из них говорил, что видел смерть на верхнем этаже небоскрёба: «Я ждал лифта. Когда он подошёл, и кабинка открылась, я ужаснулся: у всех четверых отсутствовала аура! Это верный знак смерти! Я предупредил людей, сказал, чтобы они вышли, но они лишь посмеялись…» По загадочным причинам отказал аварийный тормоз. Кабина пролетела двадцать два этажа, и все пассажиры погибли.

Вероятно, кто-то на улице может почувствовать, что нужно переждать маршрутку и сесть в следующую или, что опасно перебегать дорогу на красный свет – послушайте внутренний голос и измените судьбу!

Краткое изложение статьи vitkvv2017_livejournal_com.

Мама

Эту историю рассказала общительная женщина, с которой мы вместе ехали в одной маршрутке в Алушту. В разговоре она упомянула свою бабушку Фатиму. Заметив моё удивление, светловолосая синеглазая Оля улыбнулась и сказала: «Да-да, именно Фатима. Бабуля – крымская татарка, мой дед ей жизнью обязан. Без неё, кто знает, что с ним стало бы и каким бы он вырос».

Оля рассказала, что в довоенные годы в одном селе близ Алушты жила большая дружная крымско-татарская семья. У молодых супругов Асана и Фатимы подрастало трое ребятишек: шестилетняя Реяна, пятилетняя Эльзара и четырёхлетняя Севиль. Рядом с ними стоял домик соседей – Анны и Петра Екимовых. Их сынишка Тимофей, частенько прибегал поиграть к своим подружкам. Было ему в ту пору около трёх лет. Соседи на свой лад звали его Тимуром.

В те годы люди, особенно в сёлах, все дети были общими. Каждая мать старалась приветить соседского ребёнка, и вкусненьким угостить, и по голове погладить. А уж забавного вихрастого Тимура семья Алиевых и вовсе считала за своего.

Так бы и жили соседи дальше, да пришла беда. Рожая второго ребёнка, Анна и ребёнок – умерли. Обезумевший от горя отец дневал и ночевал на сельском кладбище на могиле Аннушки и вскоре умер. Маленький Тимошка остался круглым сиротой.

Его ждал – детдом. Фатима твёрдо сказала: «Тимурчик останется с нами. Это сын наших дорогих соседей, а значит, и наш сын тоже. Воспитаем как своего, где трое, там и четвёртому место найдётся».

Бедно жила семья Алиевых, но любви и ласки у родителей с лихвой хватало на всех детей. С началом Великой Отечественной отца семейства забрали на фронт. Первое время жена и дети исправно получали весточки, радуясь, что папка жив-здоров, отважно бьёт фрицев. Все надеялись, что совсем скоро наши разгромят гитлеровцев и с победой вернутся домой.

Однако враг оказался силён, и надежды таяли с каждым днём. В один из дней на тихую окраинную улочку принесли похоронку. Собрав остатки воли в кулак, заплаканная Фатима буквально заставила себя вернуться в повседневную жизнь – детям была нужна её забота.

Тимофей, потеряв второго отца, всё время держался матери. Он вглядывался в её лицо, ловил малейшее движение. Чуткое сердечко трепетало от боли и сострадания к этой враз постаревшей женщине, на глазах которой были слёзы. По ночам, крепко прижавшись к маме, приёмный сынок слышал, как сотрясалось от рыданий её худенькое тело. Но натруженные руки нежно гладили сыночка по голове. Мама шептала ему на ушко ласковые, ободряющие слова: «Мы справимся, родной, всё будет хорошо!»

В мае 1944-го в дом пришла новая беда: ранним утром крымских татар вывели во дворы и приказали собрать весь скарб. Впереди были долгие годы депортации. Считается, что минимум 10 % крымских татар поступили на службу в германские военные и полицейские подразделения. Они принимали участие в борьбе с советскими партизанами, убивали людей, связанных, каким-либо образом с Советской властью.

После окончания Гражданской войны, когда деревенский парень приходил домой с гражданки и узнавал, что его родственников убили, то реакция была – уничтожить родственников убийцы. Пролились реки крови безвинных людей. Во избежание таких явлений, правительство СССР решило переселить всё татарское население в другие районы. Там переселяемые были наделены землёй, им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах. Для расселения выделены изобилующие пахотной землёй районы.

Власти на местах старались перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, десятилетнего Тимофея, русского по национальности, забрали у Фатимы. Сцена прощания была настолько душераздирающей, что даже конвоиры отводили в сторону глаза, дав матери возможность попрощаться с сыном.

Обессилевшего от слёз мальчишку буквально вырвали из её рук. Тимошка, захлёбываясь от плача, бежал вслед за грузовиком, увозившим мать и сестёр в неизвестность. Он кричал: «Мама, мамочка моя, возьми меня!» В маленькую жизнь ребёнка вновь пришло большое горе. К платью рыдающей Фатимы жались насмерть перепуганные девчонки. Она повторяла: Тимурчик, жди меня, родной, мы обязательно вернёмся, помни, что я тебя очень люблю!»

Возвращение затянулось на десятилетия. В Узбекистане Алиевым пришлось всё начинать с нуля. Горя, выпавшего на долю этой молодой женщины, хватило бы на много судеб. При поддержке местного населения осиротевшая семья потихоньку наладила жизнь. Фатима устроилась на швейную фабрику, дочки пошли в школу. Осенью все вместе собирали в колхозе хлопок.

Каждый день и ночь мать вспомнила о своём сыне. Мысли о том, где он, что с ним, продолжали терзать измученное сердце.

Помнил о маме и сёстрах и Тимофей, которого сразу же определили в детский дом. В родное село он вернулся много лет спустя, когда возмужал и вырос. Парнишке пришлось самостоятельно обживаться в опустевшем доме. Со временем освоил строительную специальность, построил много домов своим землякам, позже женился на хорошей девушке, с которой познакомился ещё в детдоме.

Люба знала, сколько горя выпало на долю её супруга, да и сама она настрадалась – её родители погибли в войну. В особо тяжёлые минуты она, как когда-то это делала Фатима, гладила Тимошу по голове и говорила:

«Мы справимся, родной, всё будет хорошо. И мама к нам обязательно вернётся».

Пролетели годы. Дочери Фатимы вышли замуж, создали свои семьи, подарив бабушке долгожданных внуков. В конце 80-х многие крымские татары начали возвращаться домой, в родной Крым. Сердце матери рвалось туда, ведь оно продолжало жить надеждой на встречу с сыном.

В конце жаркого узбекского лета большая семья собралась на совет. Дочери с зятьями приняли решение: едем! Вот только куда? Собранных денег едва хватало на сельский домик в степном Крыму. Он был изрядно обветшалый и требовал ремонта. Фатима сказала: «Мы справимся! И тяжелее бывало».

Первые месяцы ушли на благоустройство и привыкание к новой жизни. Но дети и внуки знали: матери очень хотелось поехать в Алушту, в родное село, к своим истокам. Туда, где она оставила сына. Расспросить, узнать, что стало с её любимым мальчиком.

И вот старшая дочь Реяна с мужем Сервером попросили соседа, имевшего старенькие раздолбанные «Жигули», отвезти их в Алушту и подарить маме встречу с прошлым. Фатима провела ночь без сна, надеясь, что впереди будет встреча с сыном.

Чем меньше километров оставалось до родного села, тем больше болело сердце у старой женщины. Реяна, прижав её к себе, успокаивала как могла.

Вот уже и родные пейзажи Алушты, знакомые места. Машина свернула на узкую улочку, впереди показался дом. Но, что это? Вместо маленькой мазанки стояло крепкое просторное строение, огороженное красивым забором.

Фатима с надеждой посмотрела на зятя и робко спросила: «Пустят ли нас во двор новые хозяева? Мне бы только воздухом родного двора подышать, спросить, знают ли они хоть что-нибудь о Тимуре».

Сервер ответил: «Успокойтесь мама, думаю, всё будет в порядке».

Еле-еле передвигая ослабевшие ноги, поддерживаемая с обеих сторон, Фатима подошла к калитке. Реяна нажала на кнопку звонка, где-то в глубине двора раздалась заливистая трель.

Любаша, готовившая обед, выглянула в окошко. Она обратилась к мужу: «Тимош, там люди какие-то стоят, а у меня руки в тесте, выйди, пожалуйста, к ним сам». Тимофей Петрович, сняв с переносицы очки, отложил в сторону газету и отправился во двор. Распахнул калитку, вгляделся в лица, и буквально остолбенел. На пороге стояла его мама, мамочка, мамуля!

Конечно, она постарела, да ведь и он уже давно вырос. Но он узнал её, образ матери навечно запечатлелся в его сердце. На всю округу раздался крик старой женщины: «Тимурчик, родной! Хвала Аллаху, ты жив, мой мальчик!»

Тимофей, плечи которого затряслись от рыданий, опустился на землю и крепко обнял колени старушки. Навзрыд плакали все: Реяна, Сервер, пожилой водитель-сосед, Любаша, прибежавшая на крики и сразу осознавшая, что произошло.

Любаша, первой оправившись от слёз, пригласила: «Добро пожаловать в дом, гости дорогие!» Тимофей подвёл супругу к Фатиме: «Мама, познакомься, это ещё одна твоя дочь, Люба». Фатима обняла и расцеловала Любу: «Ну, здравствуй, девочка моя». Женщина, с малых лет забывшая родительскую ласку, прижалась к матери мужа и снова заплакала.

Позже, когда все вдоволь наговорились друг с другом, расспросили о житье-бытье, насмотрелись на фотографии детей и внуков, а гости собрались ехать обратно, Тимофей с твёрдостью в голосе сказал: «Реяна, вы как хотите, но мама останется с нами, в своём доме, с моей семьёй, моими детьми и внуками. Слишком долго мы с ней этого ждали. Да и стара она жить в степи, в плохо приспособленном к зиме доме. Со своей стороны, с ремонтом вам обязательно помогу: я же строитель, как и двое моих сыновей. И запомните: наш дом всегда открыт для вас, вы — моя семья на всю оставшуюся жизнь».

Ольга с теплом вспоминает: «Бабушка прожила у нас более десяти лет. Мы её очень любили, а дед Тимофей и вовсе пылинки сдувал. По вечерам они всё говорили, вспоминали прошлое. Бабушка научила меня шить, вышивать, готовить татарские блюда. А самое главное – научила любить. Через годы, через расстояния, наперекор всему.

Благодаря ей у нас теперь такая большая и дружная семья. Мои замечательные тётушки Реяна, Эльзара и Севиль, к сожалению, тоже ушли из жизни, но остались их дети и внуки. Хотя бы один раз, в день рождения бабушки мы собираемся вместе, и в бабушкином доме вновь многолюдно и шумно, пахнет пловом, чебуреками и кубете, и мы с теплом и любовью вспоминаем, каким удивительно душевным и добрым человеком она была…»

Краткое изложение статьи «МАМУ ВАМ Я НЕ ОТДАМ» ресурса «Реальная История».

Сапоги

Для современной молодёжи кирзовые сапоги – это обувь дедов. Её можно увидеть разве что на армейских фото. Для старшего поколения «кирзачи» — это часть целой эпохи. В то время люди больше внимания уделяли надёжности и практичности, чем дизайну. Кое-где эту обувь сложно заменить, даже качественными американскими ботинками. Посмотрим, в чём секрет сапог, которые уже давно отпраздновали вековой юбилей.

До Первой мировой войны, мнения о том, что лучше для армии, сапоги или ботинки – разделились. Но первый же год активных военных действий показал, что в полевых условиях, сапоги лучше ботинок. Российская империя – одна из первых участниц войны, сумевшая обеспечить своих воинов качественными сапогами. У Великобритании было мало кожи для сапог. Англичанам пришлось имитировать голенища сапог при помощи тряпичных обмоток.

Слово «кирза» произошло от названия английской шерстяной ткани Kersey. Её давно использовали при производстве обуви. Изобретателем кирзовых сапог был генерал-майор русской армии Михаил Михайлович Поморцев. В 1904 году он представил новый, водонепроницаемый материал, который получил имя «керза».

В его основе лежала каразея – грубое техническое сукно, которое пропитывалось смесью парафина, яичного желтка и канифоли. Из этого материала изготовили экспериментальную партию сапог и отправили военным. Те высоко оценили свойства материала, как и гости международных промышленных выставок, где демонстрировалось изобретение русского генерала.

Но после первой партии дело остановилось. Производство сапог из дешёвого заменителя кожи подорвало бы мощь российской кожевенной промышленности. Лоббисты в военном ведомстве, финансируемые владельцами мануфактур, помешали внедрению разработки. Керзу положили на полку до лучших времён. В 1916 году умер изобретатель Поморцев, а потом грянула революция и все забыли о ней.

Вспомнили об изобретении Поморцева только в 1930-х годах, после того как советские химики Борис Бызов и Сергей Лебедев научились синтезировать бутадиен-натриевый каучук, способный заменять природный. Этим каучуком пропитывали брезентовую ткань, отчего она приобретала свойства кожи.

Промышленное производство кирзы, а именно так переименовали видоизменённый материал, наладил химик Иван Плотников. Первое «боевой крещение» кирзовые сапоги получили во время советско-финской войны. Они полностью оправдали возложенные на них надежды. Но у руководства страны возник вопрос: «Почему его кирзовые сапоги менее тёплые, чем натуральные и хуже пропускают воздух. На это химик ответил: «Бык и корова пока ещё хранят от нас свои секреты».

В дальнейшем Плотников усовершенствовал технологию производства кирзы, она стала дешевле и прочнее. В городе Кирове было налажено массовое производство отличных кирзовых сапог, за что весной 1942 года Плотникову вручили Сталинскую премию. В 1945 году это бала самая распространённая в войсках обувь.

Кирзовые сапоги были почти идеальны для армейских будней. Легкие, удобные, хорошо удерживающие влагу, простые в уходе и ремонте, они помогали бойцам совершать многокилометровые марши в любую погоду. «Кирзачи» уступали в очень холодную погоду – валенкам, в жару – ботинкам. Но в дождливую погоду они самыми удобными.

Для примера можно сравнить наши сапоги с американскими военными ботинками. Генерал О. Брэдли, в своей документальной книге «История солдата» писал о том, что только за один месяц армия потеряла 12 тыс. бойцов из-за мокрых ног. Многие из них полностью выбыли из строя, из-за хронических болезней.

Он пишет: «К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в тупик. Мы получили это бедствие отчасти в результате собственной ошибки. К тому времени, когда мы начали инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать, чтобы ботинки оставались сухими, ревматизм уже распространился по армии с быстротой чумы».

Это происходило на Западном фронте. В условиях Восточного фронта можно было воевать, только в высоких кирзовых сапогах с портянками, особенно в осеннее и зимнее время. Портянки – это важный солдатский аксессуар к кирзовым сапогам. Тот, кто пробовал носить высокие сапоги с носками, помнит, что носок обязательно скрутится на пятку. Если это произойдёт на марше, ноги будут разбиты в кровь.

Хороши портянки ещё и тем, что если одна их сторона намокнет, то достаточно перемотать их другой стороной. Таким образом, нога остаётся сухой, а мокрая часть полотна будет постепенно высыхать. Кирзовые сапоги оснащались просторными голенищами, которые позволяли намотать по две портянки на каждую ногу, а кроме этого еще и набить в сапоги газет, чтобы было теплее.

После окончания войны кирзовые сапоги стали народной обувью. Было выпущено более 150 млн пар таких сапог. Их до сих пор используют, наряду с берцами и другими видами обуви. Дембеля старались достать пару «кирзачей» посвободнее, чтобы дополнить ими свой торжественный наряд. Сапоги скатывают гармошкой, делая из них «шурупы» – это считалось высшим дембельским шиком.

Краткое изложение статьи «Почему неказистые «кирзачи» стали самой популярной обувью в СССР?» ресурса bigpicture.

Тaйнa cтapoгo вpaчa

Добрая история, одна из тех, которые побуждают нас становиться лучше…

В открытое окно городской поликлиники Батуми ворвался порыв ветра с моря. Запахло рыбой. За столом пожилой человек в белом халате смотрел бумаги с результатами анализов. Перед ним сидела женщина и ожидала заключения доктора.

– Что скажете, уважаемый Платон?

– Доктор внимательно посмотрел на пациентку и вдруг спросил: – Ваш муж на фронте?

– Да. Пятый месяц отсутствуют вести.

Мимо окна кто-то прошёл со свёртком, завёрнутым в газету. В комнате запахло белым хлебом. Пациентка на долю секунды взглянула в сторону источника аромата и сглотнула выступившую слюну.

Она произнесла, отводя глаза от окна: «Офицерский паёк, видимо, кто-то отоварил».

Доктор промолчал, он что-то писал пером на зелёной бумажке. Потом приложил именную печать, на которой было выгравировано: «Платон Гигинеишвили».

– Вот вам рецепт. Лекарство возьмите в аптеке через дорогу. Там это есть, безусловно. Принимать три раза в день после еды. Через месяц снова зайдите ко мне на обследование. Всего хорошего. Позовите следующего.

Женщина вышла и передала очереди: «Зайдите, кто следующий?»

Сидящая в очереди маленькая девочка вдруг спросила театральным шёпотом: «Мама, а почему у всех тёть были белые бумажки, а вот у этой зелёная? Что там написано?»

– Это рецепт, детка. Ты задаёшь глупые вопросы.

Пациентка вышла из поликлиники, зашла в указанную аптеку и подала рецепт. Она обратила внимание, что аптекарь, пожилой мужчина с залысинами, протянул микстуру, а её зелёный рецепт отложил в сторону, отдельно от других рецептов.

– Сколько с меня?

– Нисколько. Вы свободны. Следующий.

Женщина пожала плечами и пошла к выходу. Голова лопается от проблем, где уж тут пытаться решать задачки на развитие логики.

Чёрный четырёхугольный громкоговоритель на столбе произнёс голосом Левитана: «От советского Информбюро. Наши войска после кровопролитных боев вынуждены оставить ряд населённых пунктов…» Люди постояли какое-то время и, понурив головы, разошлись по своим делам. Война только разгоралась, поглощая в своё огромное брюхо всё новые и новые жертвы. 1941 год приближался к концу.

В конце месяца по своему обыкновению в ту самую аптеку вошёл врач и сказал аптекарю: «Посчитай мои рецепты… Сколько выходит?» Однорукий аптекарь достал счёты с костяшками, просмотрел бумажки с рецептами, пощёлкал и назвал сумму. Врач расплатился и вышел.

Заслуженный терапевт Платон Гигинеишвили дожил до победы и мирно скончался в 1949 году. Во время похорон выяснилась удивительная вещь, о которой рассказал тот самый однорукий аптекарь. Для выписывания рецептов и назначений у него было два блокнота: белый и зелёный. Всю войну он выписывал пациентам из семей фронтовиков рецепты на зелёных листках, а другим на белых. В конце каждого месяца он шел в аптеку и оплачивал из своих средств сумму, скопившуюся по зелёным рецептам. Это была его помощь семьям защитников родины и посильная лепта в победу над врагом. Это он хранил в тайне.

Краткое изложение статьи ресурса tayni-mirozdaniya.