Архив рубрики «История»

Загадки острова Пальмира

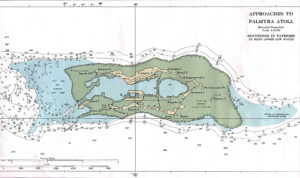

В Тихом океане поблизости от экватора располагается атолл Пальмира. Он представляет собой крупный и очень сложный комплекс, состоящий из миниатюрных островков, лагун и большого кораллового рифа. Пальмира буквально – «чудо», «мир пальм». Этот атолл с первого взгляда похож на райский уголок, в котором, кажется, есть всё для счастливой и беззаботной жизни и отдыха: прекрасный климат, великолепная природа, чудесные пляжи, лазурное море.

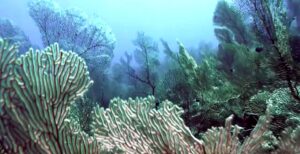

Перспективы для туризма на островах атолла Пальмира, безусловно, есть. Сюда с удовольствием бы приехали любители экстремального отдыха и живой природы. К их услугам чистые пляжи на побережье океана и внутренних лагун, густые пальмовые заросли и множество затонувших у рифа кораблей, являющихся настоящей находкой для дайверов.

Однако в настоящее время атолл Пальмира официально находится в ведении Соединённых Штатов. Территория управляется напрямую из Вашингтона. На ротационной основе на острове находится от 4 до 20 человек из частной Организации сохранения природы и Министерства внутренних дел США. Его территория закрыта для широкого посещения людьми. Посетить острова атолла можно по специальному разрешению правительственных органов США. Первая загадка острова: почему территория закрыта?

В 1959 году, когда Гавайи получили статус штата, Пальмира была юридически отделена от них и является в настоящее время инкорпорированной (неотъемлемой частью США, на которой действует Конституция США в полном объёме) неорганизованной (не имеющей местного самоуправления и) территорией в составе США.

На островах отсутствуют следы древних поселений. Учёные считают, что это связано с тем, что здесь отсутствуют источники пресной воды. Имеется другая версия, что острова появились в обозримом прошлом. Практически всю территорию острова покрывают заросли кокосовых пальм, а ещё здесь растут другие виды тропических растений. Вторая загадка острова: откуда растения берут пресную воду?

Пальмира имеет исключительно коралловое происхождение. Исследователям удалось выяснить, что порядка 4 миллионов лет назад в этом месте располагался крупный подводный вулкан, который и поспособствовал формированию здесь огромного кораллового рифа. Третья загадка острова: что за вулкан, который служит его основой?

Мифы острова-убийцы

Все началось в 1798 году, когда на рифы возле этого «райского островка» село американское судно «Бетси». На людей, оказавшихся в воде, тут же напали кровожадные акулы, словно поджидали это пиршество. Позднее, оставшиеся в живых, вспоминали, что морские хищники стали кружить вокруг судна ещё до того, как он потерпел крушение.

Десятерым счастливчикам всё-таки удалось доплыть до берега. И хотя к острову уже вскоре приплыл корабль-спаситель, он подобрал лишь трёх уцелевших членов экипажа «Бетси». Они рассказали, что одни люди испытывали агрессию и они убивали друг друга. Другие – ужас и они пытались спрятаться.

Загадочный остров нанесли на карту и стали называть Пальмирой в 1802 году, когда возле него затонул американский корабль с таким названием. Долгое время мореплаватели затруднялись понять, по какой причине здесь разбиваются суда.

В 1816 году возле Пальмиры разбилась испанская каравелла «Эсперанта», которую шторм вынес на рифы. Экипаж был подобран бразильским кораблём. Капитан каравеллы нанёс на карту координаты рифа. Однако через год в этом месте риф пропал.

В 1870 году возле Пальмиры потерпело крушение американское судно «Энджел». Корабль пропал, а трупы его команды были найдены на острове. Кто или что убило людей – так и осталось загадкой.

С начала двадцатого века остров Пальмира официально становится владением США. Когда началась вторая мировая война, американцы разместили здесь военный гарнизон. Как писал в своих воспоминаниях один из солдат этого подразделения Джо Брау, вначале они подумали, что им здорово повезло – место просто рай. Но радость была преждевременной.

Иногда у солдат возникал безпричинный страх. Хотелось, как можно быстрее покинуть это место, а иначе с тобой произойдёт что-то ужасное. Люди стали злыми, между солдатами то и дело возникали драки. Происходили самоубийства. Джо Брау вспоминает, что они сбили вражеский самолет, который упал на остров. Солдаты обшарили весь атолл, но самолёт, как сквозь землю провалился.

Однажды, в 1974 году атолл решила посетить супружеская пара Мелани и Трем Хьюз. Они приплыли к берегам атолла на собственной яхте. Трое суток они по рации сообщали, что живут на Пальмире и у них всё в порядке. Потом связь прекратилась. Спасатели, прибывшие на остров, обнаружили останки тел супругов, которые были зарыты в разных частях острова. При этом вещи и все драгоценности остались на месте.

Эта история прогремела на весь мир, а американский писатель и адвокат Винсент Буглиози написал по её мотивам повесть «And the Sea Will Tell», по которой позже был снят минисериал.

Последнюю вылазку на мистический остров с целью изучения этого загадочного места предпринял путешественник и исследователь Норманн Сандерс, который в 1990 году вместе с тремя своими друзьями высадился на атолле, причём это произошло ночью. По словам Норманна, они сразу же почувствовали страх и надвигающуюся беду.

Продержались исследователи на Пальмире всего неделю, хотя планировали пробыть два месяца. Уже через пару дней они стали придираться друг к другу, а один из них даже сделал попытку самоубийства. При этом по какой-то причине у них почему-то стали отказывать приборы и компьютер. Когда исследователи прибыли домой, то оказалось, что они потеряли каким-то загадочным образом целые сутки.

Имеются разные версии объяснения тайн мистического острова.

Атолл Пальмира очень похож на живого монстра, способного заманивать своих жертв и убивать. Многие исследователи склонны его считать, островом со своей сильной и губительной аурой, которая завлекает и убивает путешественников. Это какой-то мистический хищник, который обладает сознанием убийцы, да и своих подручных в виде жутких акул, ядовитых ящериц, многочисленных москитов и так далее держит только для того, чтобы уничтожить человека, попавшего на остров.

Возможно, всему объяснением служат захоронения радиоактивных отходов, которые устроили там американцы в 1986 году. Поэтому желающих посетить сей страшный уголок планеты сегодня можно пересчитать по пальцам. Да и сами военные, что привозят сюда смертельные отходы, иногда рассказывают об острове жуткие вещи, например, о полчищах кровожадных крыс, расплодившихся на атолле.

Кто-то уверен, что на одном из островов поселилось враждебно настроенное к людям существо или несколько подобных существ. Исследователь Мершан Марин полагает, что на острове присутствует какое-то загадочное, очень злобное существо, которое может управлять погодой, рифами, акулами, ядовитыми гадами и прочей агрессивной живностью. Оно влияет на сознание людей, делая их зомби.

Еще одна версия – это портал в иной, очень страшный для нас мир. Все странности острова списывают на расположенные там ворота в параллельные реальности. Именно оттуда и прорывается к нам злые сущности, которые каким-то образом могут изменять нашу реальность и убивать людей.

Человек охотно верит в загадки, а люди имеют свойство очень многое придумывать и преувеличивать.

Источники информации: esoreiter_ru, ostrov-mira_ru

P.S. Откуда пальмы и другие растения на островах в океане берут воду? Ведь в море-океане солёная вода. В такой воде могут жить только мангровые деревья, всем остальным нужна пресная. Возможно из подземных вод? Но, как они до них до добрались?

Кто-то скажет, что земля, это фильтр, и пока вода дойдёт до корней пальмы, то она очищается через песок, суглинок и т. д.

Другое объяснение – в среднем на протяжении года на острова выпадает порядка 4400-4500 миллиметров осадков в виде частых проливных, но краткосрочных дождей. Этого хватает для существования растительности.

Имеется ещё одно объяснение. Пальмы растут практически в любой пустынной среды. Это очень выносливое дерево20 метров в высоту, корни которого, в поисках воды, достигают 7 метров глубины. Это растение в дикой природе произрастает вокруг подземного источника воды.

Прибрежные пальмы питаются подземными водами, которые поступают с гор, когда паводковые воды достигают береговой линии, пресная вода располагается на поверхности солёной воды, таким образом, питая деревья.

В песчаной пустыне Сахаре встречаются впадины, на дне которых имеются грунтовые воды. Эти впадины хорошо видны с самолёта из-за расположенных в них пальмовых рощ. Финиковая пальма, произрастающая в оазисах Сахары и Аравийского полуострова, имеет исключительную устойчивость к высоким температурам, но она постоянно нуждается в воде, которую получает с помощью мощной корневой системы. Арабы говорят: «Царица оазиса купает ноги в воде, а прекрасную голову – в огне солнечных лучей».

Финиковая пальма считается индикатором залегающих на малой глубине грунтовых вод. Жители знойной Африки хорошо знают: пальмы растут в тех местах, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, где есть водные источники. В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» очень точно подмечена эта особенность растения:

«Родник между ними из почвы безплодной,

Журча пробивался волною холодной…».

Ещё одна версия отвечает на три вопроса, заданных в начале статьи. По своему происхождению все острова в составе атолла Пальмира коралловые, то есть образовавшиеся вследствие нанесения морскими течениями песка и донных отложений на коралловые остова рифа. В свою очередь, коралловый риф образовался на отмели, образовавшейся в результате подъёма к поверхности океана вершин древнего подводного вулкана, который извергался примерно 3-4 миллиона лет назад в среднем миоцене.

Атолл Пальмира имеет практически правильную прямоугольную форму (с запада на восток примерно 6 и с юга на север около 2 километров) в средине, которой и заключены его острова.

Возможно, «древний подводный вулкан» – это пень спиленного кремниевого дерева, на котором поселились кораллы. Корни этого дерева снабжают пресной водой растительность на острове. Может быть, именно этот пень является тем, что осталось от Вещего дуба, воспетого Пушкиным? Поэтому это место запрещается посещать. А мифы придуманы, чтобы отпугнуть любопытных.

Планктон – имеет разум?

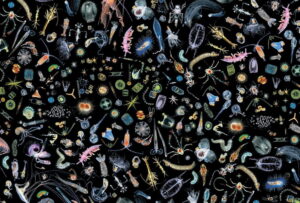

Толщу морской воды населяет удивительное сообщество миниатюрных существ, объединяющее представителей самых разных систематических групп. Называются эти крошечные существа планктоном. А происходит их название от греческого слова planktos – «парящий, блуждающий». Мелкие рачки, моллюски, полихеты, медузы, гребневики, личинки рыб и безпозвоночных словно бы парят в океанских водах.

Чтобы двигаться и парить, планктонные организмы используют разветвлённые антенны или плоские конечности, похожие на вёсла. У планктонных личинок для этих целей имеются реснички и жгутики, у личинок рыб – крохотные плавнички. Медузы движутся за счёт пульсации колокола, а гребневики, похожие на медуз желеобразным телом, используют для перемещения гребные пластинки.

Интересными приспособлениями для парения обзавелись также некоторые моллюски – морские ангелы и морские черти. Они движутся, взмахивая «крыльями», похожими на разделившуюся на две части «ногу» улитки. За такой способ передвижения планктонных моллюсков называют крылоногими.

Пищевые предпочтения планктонных животных тоже отличаются широким разнообразием. Среди них можно найти как чистых вегетарианцев, питающихся исключительно микроскопическими водорослями, так и свирепых хищников. Последних можно определить по внешнему виду, например, у веслоногого рачка имеется особое устройство хватательных конечностей.

Большинство представителей планктона прозрачны или полупрозрачны. Однако свет, преломляясь и расщепляясь в их телах на множество миниатюрных радуг или отражаясь от движущихся ресничек, щетинок либо гребных пластинок, создаёт феерическое зрелище. Часть этих крошечных созданий обладает способностью светиться в темноте.

Долгое время считалось, что планктон пассивно дрейфует по всем океанам. Советский гидробиолог К.В. Беклемишев обнаружил в распределении океанического зоопланктона определённую структуру и разгадал закономерности ее формирования. Он выяснил, что многие виды зоопланктона «привязаны» к крупномасштабным океаническим круговым течениям. Океанические виды зоопланктона обитают в пределах круговорота, отдельные его представители предпочитают держаться у берегов, а часть – освоила области между круговоротами течений.

Самым изученным из планктона является веслоногий рачок калянус. Это существо, размером и формой напоминающее рисовое зерно, составляет основу зоопланктона Северной Атлантики, и поэтому его роль в жизни океана огромна.

С одной стороны, калянус – основной потребитель фитопланктона, с другой – излюбленная пища многих животных и рыб: таких как сельдь, мойва, скумбрия. Все личинки рыб питаются молодью калянуса. Таким образом, от размеров ареала и количества этого рачка зависят, в частности, выживаемость личинок, численность поколений промысловых рыб, а значит, и успех рыбного промысла.

Учёные выяснили, что он совершает вертикальные перемещения, иногда на сотни метров: ночью поднимается к поверхности океана, а днём опускается вниз. Зачем он это делает? В учебниках гидробиологии говорится, что калянус поднимается на откорм, а опускается – спасаясь от хищников.

Однако, на глубине обитает много хищников, они встречаются даже среди самого зоопланктона. Кроме того, как объяснить сезонные и возрастные изменения протяжённости миграций?

Группа исследователей, возглавляемая Брэдом Геммеллом, обнаружила, что отдельные виды каляноидов выпрыгивали из океана, чтобы спастись от хищников. Выпрыгивание дельфинов из воды – обычное дело. Однако для микроскопического планктона это загадка. Ведь ему приходится преодолевать огромное сопротивление, чтобы оказаться над поверхностью. По меньшей мере, один вид способен посредством прыжка достичь высоты, которая в 60 раз больше его тела. Это можно сравнить с прыжком горбатого кита на высоту, которая в два раза превышает высоту Эмпайр-стейт-билдинг.

Океанические течения – сложная система. Например, на поверхности предмет плывёт в одном направлении, погрузившись на определённую глубину, он может начать движение в обратную сторону. Возможно, именно в этом и заключается смысл вертикальных перемещений калянуса и тысяч других планктонных животных. Меняя в течение суток глубину своего обитания, они таким образом остаются на одном месте. А сменив амплитуду вертикальных миграций, могут переместиться в другой район, без расхода собственной энергии на преодоление течений и используя их как своего рода общественный транспорт.

В 1937 году британский исследователь Н.А. Макинтош описал крупномасштабное переселение зоопланктона в водах Антарктики. Согласно исследованиям учёного, многие виды, в том числе и рачки рода калянус, летом скапливаются в верхних слоях и дрейфуют на север. С наступлением зимы они опускаются на глубину 500–750 метров и, оказавшись в тёплых водах, движутся на юг, к берегам Антарктиды. Таким способом зоопланктон в течение года дважды преодолевают расстояние в сотни километров.

Чтобы выяснить, как в сложных условиях Северной Атлантики перемещается скопления зимующего калянуса гидробиологи Великобритании составили карту их распределения в Норвежском море. И выяснилось, что из года в год рачок зимует в одних и тех же районах у самого дна, на больших глубинах. Опускаясь на зимовку, он использует сезонный прибрежный даунвеллинг – «сползание» прибрежных вод на глубину по материковому склону.

С приходом же весны вдоль берегов формируется обратный процесс – апвеллинг, то есть процесс, когда прогретая и опреснённая за счёт материкового стока вода, становясь более лёгкой, относится от берега и поднимается вверх. И калянус очень эффективно, словно лифтом, пользуется этим сезонным течением для перемещения к поверхности.

Оказавшись в верхних слоях воды, рачок приступает к нересту. Для этих целей у него, скорее всего, есть излюбленные районы, и маркёром таких «родильных домов» может служить рыба. Мойва, сельдь, скумбрия, треска, пикша и другие виды рыб тоже нерестятся у берегов Норвегии, причём каждый вид – в строго определенном месте. Очевидно, выбор места в значительной мере связан с обилием пищи для личинок. А начинают они все питаться в основном личинками калянуса.

По наблюдениям учёных Полярного научно-исследовательского института в Мурманске, в Норвежском море скопления калянуса привязаны к районам расхождения течений. В этом месте происходит подъём к поверхности глубинных вод, обогащённых веществами, питательными для фитопланктона, который, в свою очередь, служит пищей калянусу.

Однако, по физическим законам пассивные частицы, к коим до сих пор причисляют и калянусов, в таких местах должны разноситься течениями, а они скапливаются. Вероятно, и здесь рачок выработал механизм, позволяющий ему войти в кормную зону и удержаться в ней.

С учётом этих сведений, калянус выглядит искусным пловцом, эффективно использующим могучую энергию воды для перемещения в районы нереста, откорма, зимовки, возможно, обладающим коллективным разумом.

Кроме того, многие виды планктона способны светиться. Миллионы звёзд мы видим на небе, а в толще воды тоже можно увидеть похожее сияние. Свет планктона – биохимическая реакция, которая происходит так: вещество люциферин расщепляется благодаря особому ферменту – люциферазе. И потом выделяется один квант зелёного света.

Если жуки-светлячки используют свет для поиска друг друга в темноте, то у планктонных существ такая химическая реакция – защита от маленького планктонного хищника. Все это называется – морская биолюминесценция.

Использованы материалы статей «Маленький, но загадочный рачок», «Едва заметные существа» и «Маленький планктон».

P.S. Изучение накопившейся информации, вместо кажущегося хаоса в распределении и перемещении планктонных животных, доказывает наличие стройной системы. При этом возникают новые вопросы, например, кто и как сумел организовать их жизнедеятельность, как им передаются сигналы и как они их воспринимают?

Атоллы – загадка океана

«Коральные острова, воздвигнутые малыми черепокожими животными, представляют нам огромнейшие на земном шаре здания, ум человеческий изумляющие», — писал знаменитый русский мореплаватель Ф. Ф. Беллинсгаузен.

Известно, что острова делятся на вулканические, грязевулканические, сложенные коренными породами, а также образованные деятельностью вод – волн или прибоя. Но есть в морях и острова, созданные колониальными организмами – полипами, выделяющими в процессе жизнедеятельности известковое вещество. Называются они коралловыми.

Деятельность кораллов, воздвигших десятки больших и сотни мелких островов Океании, построивших Большой Барьерный риф размерами 2000 километров в длину, 2000 метров в высоту и до 150 километров в ширину, вызывает восхищение и изумление. А вслед за ними возникает вопрос: каким же образом удалось кораллам построить острова и рифы и в особенности кольцеобразные атоллы в океане?

Для жизни кораллов и для образования островов требуется целый комплекс особых условий, благоприятствующий их развитию. Например, средняя температура воды должна быть выше 20 градусов. Поэтому полипы могут развиваться только местами в тёплых тропических морях. Там, где побережья омываются холодными течениями (как, например, у берегов Перу), они отсутствуют.

Кроме того, чтобы укорениться и развиваться, большинству полипов требуется твёрдое дно и сравнительно чистая вода. Поэтому в тех местах, где в море впадают реки, несущие с собой мутные воды, полипы отсутствуют.

Полипы могут образовывать разные типы островов. Например, можно выделить коралловые рифы, окаймляющие какой-нибудь остров или материк. Это береговые и барьерные рифы. В данном случае образованный кораллами вал едва вздымается над водой, да и то далеко не везде. А поскольку кораллы вообще могут жить только под водой, то большей частью такой риф представляет собою отмель.

Кроме привязанных к суше, есть еще и самостоятельные острова, известные под именем атоллов. Они имеют более или менее округлый либо овальный вид, но иногда встречаются атоллы и треугольной или четырёхугольной формы.

Жизнь полипов, как и других организмов, ограничена определёнными рамками. Так, живые кораллы могут существовать лишь на глубине до 90 метров. Но на таких глубинах их встречают довольно редко, в большинстве своём они находятся выше 40-метровой отметки. А их верхний предел обусловлен границей отлива.

Со временем, в результате целого ряда процессов, коралловая отмель повышается. Море набегает на берег, ломает куски полипняка, измельчает их в песок и набрасывает на мель, засыпая пустоты. Постепенно на поверхности рифа поселяются другие организмы: например, моллюски и ракообразные. Накапливаясь, их панцири и скелеты, в свою очередь, служат строительным материалом для дальнейшего роста рифа.

Кроме того, тёплая вода растворяет известняк, ветер и волны выбрасывают на мель вещества, принесённые с берега. В результате риф в целом уплотняется и порой слегка даже возвышается над поверхностью моря, отделяясь от берега узким каналом.

В отличие от берегового рифа, барьерный отстоит от берега гораздо дальше. От суши его обычно отделяет лагуна, местами также заполненная рифами и наносами. Очень большое количество барьерных рифов находится в Тихом океане. Практически все большие острова и масса мелких островков окаймлены там коралловыми образованиями.

Третью группу коралловых построек представляют атоллы. Собственно, все кольцо атоллов представляет собою мель, а острова возвышаются из воды только местами. В поперечном разрезе атолл представляет собою сначала крутой склон, потом – плоскую мель с возвышающимися на ней островами и, наконец, углубление лагуны. Размеры атоллов достигают 3500 квадратных километров.

Учёные считают, что их появление и развитие происходит следующим образом. Облюбовав в море пригодный для жизни участок – мель, едва покрытую водой, кораллы начинают постепенно её осваивать и разрастаться. образуя со временем атолл, так как морские течения безпрепятственно приносят сюда запасы пищи. Овальную форму он получает потому, что кораллы поселяются преимущественно по краям мели овальной формы. Мель же может появиться или в результате поднятия морского дна, или вследствие извержения подводного вулкана и уплотнения пепла на его едва возвышающемся над поверхностью океана конусе.

Если первоначально кораллы обычно поселяются равномерно по всей поверхности мели, то через какое-то время краевые кораллы оказываются в более выгодном положении, нежели их собратья. Связано это с тем, что им больше доставляется морской пищи, и они растут быстрее, чем кораллы, находящиеся в середине. Проходят годы, и в центральной части атолла постепенно вырисовывается лагуна, хотя и довольно мелкая.

Гораздо труднее объяснить происхождение атоллов посреди глубокого моря. Учёные заметили, что часто коралловые острова поднимаются очень круто. Иногда их склон достигает 30 градусов крутизны. Сначала считали, что только коралловые острова могут иметь столь крутые склоны, однако теперь достоверно установлено, что такой резкий уклон могут иметь вулканические и континентальные острова.

Другой факт, изрядно затрудняющий объяснение происхождения атоллов, заключается в том, что мёртвые полипы встречаются подчас даже на глубинах более200 метров, тогда как известно, что на такой глубине отсутствует возможность для жизни кораллов.

Ч. Дарвином полагал, что всякий полипняк начинает свою жизнь в виде берегового рифа. Со временем он переходит в барьерный риф, а затем превращается в атолл. И это превращение связано с опусканием дна моря в данной местности.

Кораллы начинают постепенно создавать постройки вокруг какого-нибудь острова, чаще всего вулканического происхождения. Появляется береговой риф. По мере медленного погружения острова в морскую глубину нижние части полипняка погибают, становясь при этом своеобразным фундаментом для новых кораллов, которые, размножаясь, и надстраивают риф. Вместе с этим расстояние между внешним краем рифа и коренным берегом увеличивается, что приводит к образованию уже барьерного рифа. В конце концов от острова остаётся лишь малая часть, поднимающаяся посреди лагуны.

Погружение происходит и дальше, что в итоге приводит к образованию атолла. Остров окончательно скрывается под водой, а на его месте появляется лагуна. Естественно, что при таком образовании атолла его наружные склоны будут отличаться соответствующей крутизной.

Сначала данную теорию признали почти все учёные. Но затем в её адрес был высказан ряд критических замечаний. Так, многие специалисты приводили в качестве основного аргумента тот факт, что часто в одной и той же группе островов можно наблюдать сразу все переходные стадии рифов. К примеру, в группе Каролинских островов наряду с береговыми рифами встречаются барьерные и атоллы, из лагун которых выглядывают ещё и маленькие островки, а также типичные атоллы.

Однако существование различных форм рифов поблизости друг от друга легко объяснимо, если предположить, что в данном месте произошли разные вертикальные движения морского дна. Что, в свою очередь, привело к появлению в море различных по глубине мест, а благодаря этому в одном районе могли образоваться и различные формы полипняков.

Атолл может возникнуть и самостоятельно, как в мелководной, так и в глубокой области моря. Например, если на дне моря происходит вулканическое извержение, то кораллы могут создать атолл вокруг кратера возникшего подводного вулкана. Однако чаще всего подводная возвышенность лежит очень глубоко, на глубине сотен метров. Там могут существовать многие другие организмы: ракообразные, моллюски и водоросли, имеющие известковый скелет. И как раз скелеты-то этих организмов и способны увеличить высоту подводного рифа до такого уровня, что на нём в конце концов смогут поселиться и кораллы.

Что же касается образования лагуны, то ее углублению содействуют морские приливы. Ведь атолл имеет разрывы, через которые внутрь проникает приливное течение, очищающее лагуну от наносов.

Из книги Анатолия Бернацкого «Сто великих тайн океана».

P.S. Вспомним грибы, которые селятся на погибших деревьях. Возможно, что полипы – это своеобразные грибы, которые селятся на остатках деревьев кремниевого мира.

Полипы могут развиваться только в тёплых тропических морях. Там, где побережья омываются холодными течениями (как, например, у берегов Перу), они отсутствуют.

Возможно, полипы поселились на спиленных кремниевых деревьях, вершины которых находились в воде. Уровень океана повышался, полипы уходя на глубину – погибали. Уровень океана достигал следующих вершин и там поселялись полипы. Так происходит до настоящего времени.

Остались загадки. От куда берётся пресная вода для растительности островов? Как на островах появились пальмы?

Продолжение следует.

Матрица — обитель человечества?

20 лет назад на экраны вышел фильм «Матрица», который заставил зрителей задуматься о том, что представляет наш мир. Идея о том, что наша Вселенная является гигантской компьютерной симуляцией, уже приходила в голову учёным. Стоит ли нам безпокоиться по поводу настоящий ли ты или я?

Ранее подобными вопросами задавались только философы. Учёные же пытались понять, чем является наш мир, и объяснить его законы.

В настоящее время кое-кто из физиков, космологов и специалистов в области искусственного интеллекта предполагают, что мы все живём внутри гигантской компьютерной симуляции, принимая виртуальный мир за реальность.

Эта идея противоречит нашим ощущениям. Наш мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Вес чашки в руке, аромат налитого в неё кофе, звуки, окружающие нас – разве можно подделать такое богатство ощущений?

Вспомним о прогрессе, достигнутом в компьютерных и информационных технологиях за последние 20 лет. Видеоигры, населённые персонажами, которые реалистично взаимодействуют с игроком, и симуляторы виртуальной реальности сложно отличить от мира за окном. Это может сделать из человека параноика.

В фильмах «Матрица», «Видеодром» (1982), «Бразилия» (1985) люди находятся в виртуальных мирах, которые они, считают реальными. В них задаётся вопросы: «Как узнать, живём мы в виртуальном мире?» и «Важно ли это?»

Среди сторонников идеи симуляции – Илон Маск, который в июне 2016 года заявил, что вероятность этого составляет «миллиард к одному».

Технический директор Google по вопросам искусственного интеллекта Рэймонд Курцвейл предполагает, что «вся наша Вселенная – лишь научный эксперимент учащихся младших классов из другой вселенной». Космолог Алан Гут из Массачусетского технологического института предполагает, что Вселенная вполне реальна, но при этом может быть лабораторным экспериментом какого-то сверхразума.

Но есть и другой сценарий, который подрывает основы нашего понимания реальности.

Сторонники этой гипотезы утверждают, что мы – симулированные существа, потоки информации в каком-то гигантском компьютере, вроде персонажей видеоигры. Даже наш мозг является симуляцией, реагирующей на искусственные раздражители. В этом сценарии существует матрица, из которой отсутствует возможность выбраться. Вся наша жизнь и есть матрица, за пределами которой возможность существования – отсутствует.

Вероятность этой версии нашего существования подтверждается тем, что

человечество уже способно симулировать реальность, и с дальнейшим развитием технологии в конце концов будет способно создать совершенную симуляцию, которую будут населять разумные существа-агенты и будет воспринимать её как абсолютно реальный мир.

Создаются компьютерные симуляции для игр и в исследовательских целях. Ученые имитируют взаимодействие на всех уровнях – от субатомных частиц до человеческих сообществ, галактик и даже вселенных. Такие программы моделируют и взаимодействие между людьми, в них встраиваются элементы мышления – пока примитивные.

Успехи в понимании принципов работы мозга, а также большие вычислительные ресурсы, которые обещает развитие квантовой компьютерной техники, приближают момент, когда мы станем свидетелями создания виртуальных существ, наделённых сознанием. Возможно, мы достигнем такой степени развития технологий, то будем одновременно проводить огромное количество симуляций, число которых значительно превзойдёт наш «реальный» мир.

Суперкомпьютеры становятся всё более мощными. Возможно, что какая-то разумная цивилизация, где-то во Вселенной уже достигла этой стадии?

По мнению отдельных учёных, существует достаточно причин считать, что мы находимся внутри симуляции. Наша Вселенная выглядит так, будто она сконструирована искусственно.

Значение фундаментальных физических постоянных подозрительно идеально для возникновения жизни во Вселенной, возможно, что их установили специально. Даже малые изменения в этих значениях привели бы к потере атомами стабильности и к отсутствию возможности образования звёзд. Космология до сих пор затрудняется убедительно объяснить этот феномен.

Теория «Мультивселенная» предполагает, что существует множество вселенных, возникших в результате какого-то события, но подчиняются они разным физическим законам. Случайным образом отдельные из этих вселенных идеальны для зарождения жизни, и нам повезло оказаться в одной из них.

Отдельные учёные в качестве доказательства странности Вселенной, указывают на очень странные открытия, сделанные современной физикой.

Например, много таких открытий дала квантовая механика – раздел физики, который оперирует чрезвычайно малыми величинами. Выяснилось, что и материя, и энергия имеют гранулированную структуру.

Существует определённая граница, до которой нам «разрешено» наблюдать за Вселенной. При попытке исследовать мельчайшие объекты оказывается, что они выглядят «размыто». Чтобы представить такие мелкие объекты, например, вирусы, учёным приходится фантазировать, как они выглядят.

По словам астрофизика и нобелевского лауреата Джорджа Смута, эти удивительные особенности квантовой физики как раз и могут быть признаками того, что мы живём в симуляции. Грубая аналогия: так же, как изображение на экране с очень близкого расстояния распадается на отдельные пиксели, так и Вселенной на квантовом уровне имеет «зернистость». Возможно, это следствие более фундаментальных законов, которые нам ещё нужно познать.

Еще один аргумент в пользу виртуальности нашего мира – это то, что Вселенная описывается математическими уравнениями. А кто-то из учёных утверждает, что наша реальность и представляет собой набор математических формул. Например, космолог Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института считает, что человечество лишь компьютерная симуляция, если в основе законов физики лежит вычислительный алгоритм.

Однако этот аргумент грозит заточить нас в порочный круг размышлений.

Во-первых, если какой-то сверхразум решит симулировать собственный «реальный» мир, логично предположить, что он положит в основу именно такие физические принципы, которые действуют в его собственной вселенной. Ведь именно так поступаем и мы. В этом случае истинное объяснение математической природы нашего мира состояло бы в том, что «реальный» мир наших создателей устроен так же.

Некоторые физики считают, что Вселенная устроена по математическим правилам. Например, согласно гипотезе физика-теоретика Джона Уилера, всё, что происходит на уровне взаимодействий фундаментальных частиц и выше, является своеобразным вычислительным процессом.

Сет Ллойд, сотрудник Массачусетского технологического института, говорит: «Вселенную можно рассматривать как гигантский квантовый компьютер. Если посмотреть на внутренний механизм Вселенной, то есть на структуру материи в самом мелком из возможных масштабов, мы увидим квантовые биты, которые участвуют в локальных цифровых операциях».

Таким образом, если реальность – это лишь информация, то безразлично, находимся мы внутри симуляции или вне. В любом случае наша реальность – одинакова».

Имеет ли для нас принципиальное значение, запрограммированы ли эти сведения природой или сверхразумом? Во втором случае наши создатели теоретически способны вмешаться в ход симуляции и даже совсем её прекратить. Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института советует нам всем вести интересную, правильную жизнь, чтоб оправдать надежды наших создателей.

Разумеется, это шутка, но в каждой шутке есть доля истины. Наверняка у каждого из нас найдутся более веские мотивы жить правильной жизнью, чем страх того, что нас могут «стереть» (например, здоровье, раскрытие талантов). Но само определение вопроса свидетельствует об определённых пробелах в логике рассуждений о реальности Вселенной.

Мысль о том, что каким-то экспериментаторам высшего порядка в конце концов надоест с нами возиться, и они решат запустить какую-то другую симуляцию, слишком отдаёт антропоморфизмом (перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы (на животных, на предметы), в том числе – представление божества в образе человека).

То есть любые попытки представить, как будут действовать сверхумные существа, ведут к экстраполяции нашего собственного опыта.

Вселенную можно представить в виде квантового компьютера. Гарвардский физик Лайза Рэнделл утверждает, что даже если мир является тотальной симуляцией, её подход к восприятию и исследованию мира останется тем же.

Гораздо важнее то, что мы все знаем подсознательно: единственное стоящее нашего внимания определение реальности – это наши чувства и переживания.

А интерес к тому, что на самом деле стоит за нашим миром – это старо, как мир. Философы размышляют об этом уже много веков. Ещё Платон считал, что то, что мы считаем реальностью, может быть только тенями, которые проецируются на стену пещеры.

Возможно идея квантового мира противоречит здравому смыслу. По мнению Иммануила Канта, хотя за образами, которые мы воспринимаем, и может существовать какая-то «вещь в себе», у нас отсутствует возможность познать её. Знаменитая фраза Рене Декарта «Я думаю, следовательно, я существую» означает, что способность к мышлению является единственным чётким критерием существования.

Концепция «мира как симуляции» только подаёт старую философскую проблему в современной высокотехнологичной упаковке. Как и многие другие философские парадоксы, она заставляет нас критически взглянуть на многие укоренившиеся представления.

Краткое изложение статьи сайта BBC Earth «Матрице 20 лет: возможно, мы все живём в компьютерной программе».

P.S. Фильм «Матрица» уводит зрителя от понимания строения нашего мира, однако он даёт и подсказку, как он выглядит.

Во-первых, многое указывает, что наш мир программен. Следовательно, существует Программист нашей Вселенной – Творец.

Во-вторых, наш Творец, создавая программы, предоставляет человеку выбор, по какому пути пойти: развиваться или деградировать.

В-третьих, должен быть механизм самоуничтожения человечества, в случае выбора ошибочного пути, например, война, потоп. Возможно, часть человечества, которая выбрала правильный путь, попытаются спасти, например, как Ноя.

Вероятно целью эксперимента на нашей Земле было создание Человека Разумного, действиями которого руководит любовь, и они направлены на Благо человечества, природы, а возможно и Вселенной. А теперь подумайте, что руководит вашими действиями, на чьё благо они направлены? Возможно, вы находитесь всю жизнь в ПРОГРАММЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ вместе с остальным человечеством, разрушая то, что было создано Творцом?

«Горбатый» океан

В кастрюлю с водой опустите ложку и начните перемешивать воду. В центре вращения уровень воды понизится и образуется воронка, сужающаяся к дну кастрюли. Такое явление наблюдается во многих местах океанов, морей и больших озёр.

Исследования показали, что океаны и моря имеют различные уровни воды, словно они «забыли» про известные нам ещё со школьной скамьи законы сообщающихся сосудов. И данному выводу существует множество примеров и подтверждений.

Учёные выяснили, что средние уровни воды в Атлантическом и Тихом океанах приблизительно выравниваются только в феврале месяце. В другое время года водное зеркало Тихого океана чуть выше, чем у Атлантического. Более того, даже в одном и том же океане уровень воды в прибрежной зоне может быть выше, чем в его центральной части. Например, вблизи острова Пуэрто-Рико уровень воды на 25 метров ниже уровня окружающих вод.

Наблюдения за океанской гладью с космических кораблей показали, что поверхность Мирового океана напоминает гигантские холмы и впадины.

Однажды было замечено в районе Тиморского моря поднятие водной поверхности на высоту до 63 метров, причём длина данной «выпуклости» составляла приблизительно 100 километров, а ширина – почти 2 километра.

В центре Бермудского треугольника имеется впадина ниже окаймляющих её вод глубиной 64 метра. Уровень воды у побережья Калифорнии в Тихом океане ниже окружающих вод на 56 метров, а участок Индийского океана южнее острова Шри-Ланка – ниже на 112 метров. Предположительно, что из-за столь значительной кривизны водного зеркала в этом районе, часто возникают мощные вертикальные вихри.

В северной части Атлантики и к востоку от Австралии, в районе экватора, океаническая поверхность, напротив, поднимается от 35 до 78 метров выше среднего уровня Мирового океана. А обширнейший регион в его северо-западной части возвышается на 150 метров. Другими словами, «зеркало» Мирового океана имеет определённые «дефекты».

Характерной особенностью для океанов и морей является также их своеобразная «скособоченность». Например, уровень Тихого океана у северо-восточного побережья Австралии на 2 метра выше, чем у юго-восточного. Установлено также, что поверхность западной части Чёрного моря представляет собой вогнутую плоскость.

Однако учёные заявляют, что это нормальное явление, так и должно быть. Они объясняют подобные аномалии поверхности Мирового океана кривизной океанического дна и разной силой тяжести в различных местах планеты. Ведь сила тяжести, как утверждают учёные, напрямую связана с формой Земли и составом слагающих её горных пород.

Учёные считают, что под воздействием высоких температур (порядка 2000–2500 ° С) и огромного давления, превышающего атмосферное в 150–350 тысяч раз, вещество земных недр на глубинах от 400 до 700 километров становится более плотным (попробуйте проверить). Именно эти уплотнения внутри определённых точек земного шара и создают избыточную массу, а значит, и большую силу тяжести. Последняя, в свою очередь, как бы стягивает над собой дополнительную воду, формируя тем самым на поверхности Мирового океана «горбы», или «выпуклости». Обратный же процесс приводит, соответственно, к образованию «впадин».

На различие в уровнях морей и океанов оказывают влияние и многие другие факторы: приливо-отливные явления, течения, осадки, береговой сток и таяние льдов, различия в плотности воды, испарение с поверхности океана, ветры и т. д. К примеру, в Финском заливе самый высокий уровень воды наблюдается в августе, когда активнее выражены западные ветры. А в Чёрном море – в июне, когда сток талых вод уже завершился, но до максимума их испарения ещё далеко. В Баренцевом и Белом морях максимальные уровни наблюдается осенью – именно в эту пору северные ветры нагоняют сюда огромные объёмы воды.

Установлено также, что в умеренных широтах земного шара уровень океана у западных берегов выше, чем у восточных. И причиной тому служит нагон воды в эти районы западными ветрами. Таким образом, кривизна поверхностей морей и океанов и их степень наклона – явления глобального характера, в основе которых лежит множество самых разных причин.

Краткое изложение статьи Анатолия Бернацкого «Сто великих тайн океана».

P.S. А может быть виной этому подводные вихри?

Простенькие вопросы. Почему реки текут в океан? Почему вода из океана, после стихийных бедствий, всегда возвращается обратно в него? Почему вода водохранилищ может в случае стихийных бедствий потечь через край плотины? Почему отсутствуют случаи её возвращения обратно в водохранилище, как в случае с океаном?

Доказательства путешествий во времени

Идея путешествий во времени давно будоражит умы, например, фильмы «Назад в будущее», «Эффект бабочки», «Невероятные приключения Билла и Теда» и сериал «Доктор Кто». Интерес к ней подогревают вопросы: «Что будет, если вернуться в прошлое и кого-то там убить?» «Можно ли использовать перемещение во времени в корыстных целях, например, чтобы выиграть в лотерею?»

В интернете появляются сенсационные фотографии, видео и свидетельства очевидцев, которые тут же принимаются как доказательства существования путешественников во времени. Рассмотрим такие случаи, возможных путешествий во времени.

В декабре 2008 года китайские археологи обнаружили древнее захоронение. Могила в провинции Шаньси, по их убеждению, оставалась закрытой на протяжении 400 лет. Прежде, чем археологам удалось вскрыть гроб, в грунте рядом с ним был обнаружен странный металлический предмет, похожий на кольцо.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это крошечные золотые часы, застывшие стрелки которых показывают пять минут одиннадцатого. На задней крышке находки было выгравировано слово «Swiss» («сделано в Швейцарии»). Часам такой модели меньше ста лет.

Так как же они оказались в земле над запечатанной могилой времён династии Мин (1368 – 1644 гг.)? По одной версии, здесь замешан путешественник из будущего? По другой – возможно, китайские археологи захотели привлечь внимание к своим пирамидам. Для этого взяли обыкновенное кольцо, имеющее сходство с современными часами. Осталось только сделать пару фотографий, старательно избегая ракурса, с которого будет видна надпись «Swiss», и раструбить о сенсационной находке СМИ. Имеется ещё одна версия, что это кольцо-часы оставил кто-то из рабочих, когда участвовал в создании «древней» пирамиды.

Описания путешествий во времени периодически встречаются на протяжении вот уже многих десятков лет. В августе 1901 года две английские учительницы, Шарлотта Моберли и Элеонора Журден, проводившие отпуск во Франции, решили посетить замок Малый Трианон, но были плохо знакомы с окрестностями Версаля. Сбившись с пути, они всё-таки добрались до места назначения, но оказались, по их представлению, в конце 18 века.

Путешественницы вспоминают: «Начало происходить что-то странное. Всё вокруг вдруг стало серым и малоприятным. Мы увидели женщину, вытряхивающую что-то из окна, ферму вдалеке. Деревья стали как будто плоскими и безжизненными, словно узор на ковре. Исчезло солнце и тени, а воздух словно замер».

Пройдя ещё чуть-чуть Моберли и Журден столкнулись с группой людей, одетых по моде конца 18 века, которые и показали им дорогу к дворцу. А на ступеньках дворца им встретилась сама французская королева, Мария-Антуанетта.

Через какое-то время путешественницы оказались в своей съёмной квартире и в 1901 году. Они написали книгу о своём приключении, используя псевдонимы. Публика восприняла её по-разному. Кто-то считал их историю мистификацией, другие – галлюцинацией, третьи – встречей с призраками.

Есть ещё версии, например, что Моберли и Журден стали свидетельницами исторической реконструкции, возможно они просто написали фантастический рассказ, вдохновившись «Машиной времени» Герберта Уэллса, вышедшей в 1895 году. И последняя версия – они попали в параллельный мир и сумели вернуться назад.

Путешествие лётчика в Шотландию будущего

Иллюстрация к фильму «Ночь, в которую мне суждено погибнуть», в котором чиновник предсказывает крушение самолёта

Жизнь маршала ВВС Великобритании Виктора Годдарда была полна странных трудно объяснимых случаев. Например, в 1975 году Годдард опубликовал фотографию, на которой якобы можно увидеть призрака. Однажды его самолёт потерпел крушение в точности как во сне, о котором ему незадолго до этого рассказал один из его знакомых. Этот случай лёг в основу фильма «Ночь, в которую мне суждено погибнуть».

Задолго до выхода фильма и обретения славы среди любителей мистики Годдард был обычным лётчиком ВВС, прошедшим Первую и Вторую мировые войны. Он также читал лекции по инженерному делу в колледже Иисуса в Кембридже и Имперском колледже Лондона. В 1935 году он был назначен заместителем директора по разведывательной информации министерства ВВС Великобритании. По всей видимости, британское правительство считало Годдарда полностью вменяемым человеком без малейшего намёка на паранормальность.

В своей книге «Путешествия во времени: Новые перспективы» ирландский писатель Д. Х. Бреннан рассказывает о странном случае, якобы произошедшем с Годдардом, когда он в 1935 году осматривал заброшенное лётное поле рядом с Эдинбургом. Аэродром был ветхим и полуразрушенным; из-под асфальта пробивалась трава, которую жевали местные коровы.

На пути домой Годдард попал в бурю и решил вернуться и переждать её на заброшенном аэродроме. На подлёте к нему он с удивлением обнаружил, что буря вдруг прекратилась, и выглянуло солнце, а сам аэродром полностью преобразился. Он был отремонтирован, по нему сновали механики в синих комбинезонах, а на взлётной полосе стояли четыре жёлтых самолёта какой-то новой модели. Годдард отказался от посадки и повернул домой, об увиденном он молчал много лет. Четыре года спустя ВВС Великобритании начали красить самолёты в жёлтый цвет, а механики стали носить синюю форму – в точности как в его видении.

В прессе проскакивают статьи об исследованиях США опасных технологий. Например, контроля над разумом, психологического оружия, телепортации, разумных роботов и путешествий во времени. Согласно легенде о Филадельфийском эксперименте, 28 октября 1943 года ВМС США провели секретный эксперимент под кодовым названием «Проект Радуга», во время которого эсминец «Элдридж» должен был исчезнуть с экранов радаров. Однако, вместо этого он отправился на 10 секунд в прошлое и переместился в пространстве.

Отчёты об этом эксперименте – отсутствуют, а ВМС США молчит по этому поводу. Бывшие моряки из команды «Элдриджа» отрицают факт проведения эксперимента и считают заявления о нём выдумкой и ложью. Из рассказа американского инженера-электронщика Эдома Скиллинга: «В 1990 году я побывал в гостях у доктора Карла Лайслера. Он работал в 1943 году над проектом «Филадельфия».

Идея эксперимента состояла в том, что очень сильное электромагнитное поле вокруг корабля будет служить экраном для лучей радара. Карл Лайслер находился на берегу и когда магнетрон заработал, то корабль исчез. Через какое-то время он вновь появился, но все моряки на борту были мертвы. Часть их трупов превратилась в сталь.

Учёные предположили, что они послали корабль в другое время, при этом судно распалось на молекулы, а когда произошёл обратный процесс, то и случилась частичная замена органических молекул человеческих тел на атомы металла».

Исследователи утверждают, что вокруг корабля было создано особое электромагнитное поле, которое вызвало «сгибание» света, а вместе с ним и всего пространственно-временного континуума, из-за чего корабль исчез из видимости и переместился во времени. Вот только сразу же после эксперимента об этой удивительной технологии почему-то все забыли (или засекретили).

Имеется версия, что учёные во всех воюющих странах проводили опыты по использованию размагничивания корабля, чтобы избежать его подрыва при помощи магнитных взрывателей мин и торпед. Во время работы размагничивателя «сходят с ума» многие приборы, в том числе механические часы и магнитные компасы (возможно, и люди). Размагничиватель – это большая катушка из толстого медного провода, намотанная вокруг корпуса корабля в продольном направлении, может служить объектом для домыслов.

Одним из аргументов сторонников теории о «телепортации» корабля является то, что он был замечен в один день и в Норфолке, и в Филадельфии, расстояние между которыми превышает 320 километров. Однако такой переход был вполне возможен с использованием Чесапикско-Делавэрского канала, соединяющего залив Чесапик и реку Делавэр. Эксплуатация канала была официально закрыта, но военные корабли периодически совершали переходы этим каналом, чтобы избежать встречи с германскими субмаринами у побережья.

Радар в Монтоке наводит местных жителей на мысль, что где-то рядом проводят секретные эксперименты. Проект Монток – сверхсекретный эксперимент правительства США, проводившийся в местечке Camp Hero близ города Монток, штат Нью-Йорк. По официальным данным проект проводился в период с 1943 года по 1983 год. Сторонники теории заговора считают, что данный проект якобы имел своей целью создание психологического оружия, а также направлен на исследование свойств сверхсильных электромагнитных полей для перемещения во времени, телепортации и ментального создания объектов, однако доказательства этим теориям – отсутствуют.

Основателем легенды считается американский писатель Престон Николс, утверждающий, что ему удалось восстановить свою память, которая была стёрта после его участия в экспериментах по перемещению во времени. Он утверждает, что правительство США проводит секретные эксперименты по контролю над разумом, и это может быть правдой, если вспомнить о проекте «МК Ультра» – секретной программе ЦРУ, направленной на поиск способов манипуляции человеческим сознанием при помощи психотропных препаратов.

Вот только одно дело наркотики и методы допросов и совсем другое – электромагнитные поля и перемещения во времени. Влияние электромагнитных полей на человеческое сознание или пространственно-временной континуум пока малоизучено.

В своей книге Престон утверждает следующее:

1. Проект «Монток» проводился в лаборатории Монтока с 1943 по 1983 год.

2. Исследователи смогли открыть портал во времени, добившись искривления временного континуума.

3. Специалисты проводили эксперименты над похищенными пьяницами и бездомными, которых в качестве первых подопытных отправляли во временные туннели.

4. В лаборатории Монтока проводились эксперименты с телекинезом, ультразвуком и электромагнитными полями.

4. Сотрудники ЦРУ путешествовали во времени в прошлое и в будущее. Они отправились в период Второй мировой войны, и даже побывали в XXI веке.

5. Телекинез в эксперименте часто осуществляли экстрасенсы.

6. В 1983 году, после того как много участников проекта «Монток» сошли с ума, правительство США приняло решение прекратить этот эксперимент.

7. С исследователей была взята подписка о сохранении тайны, многим сделали «промывание мозгов».

Военная база, где располагалась лаборатория Монтока, действительно была закрыта в 1983 году. Очевидцы рассказывали, что закрытие базы происходило в обстановке строжайшей секретности. Например, на базу прибыли морские пехотинцы, которым было приказано открывать огонь на поражение при обнаружении посторонних. На территорию базы приезжало много бетономешалок с цементом и т. д. Впоследствии, когда военные закончили работы по уничтожению лаборатории и ушли с территории базы, выяснилось, что лаборатории были уничтожены, а подвальные помещения были залиты бетоном.

Официально проект проводился, но до сих пор загадка, какие действительно опыты проводились, и кто лично его возглавлял. Правительство США категорически отказалось разглашать сведения об опытах проекта, заявив, что они находятся под грифом «сверхсекретно», их запрещено разглашать.

Большой адронный коллайдер – ускоритель частиц, построенный на границе между Францией и Швейцарией.

Многие исследователи убеждены, что там строят машину времени. На сегодняшний день БАК – самая сложная экспериментальная установка в мире. Она находится на глубине 175 метров под землёй. В «кольце» ускорителя протяжённостью почти 27 тыс. метров на скорости, близкой к скорости света, сталкиваются протоны.

Многие учёные обеспокоены тем, что работа коллайдера может привести к опасным последствиям, которые нарушат причинно-следственные связи нашего мира. Согласно гипотезе, станет возможно переходить в пятое измерение и перемещаться во времени в прошлое и в будущее. Учёные говорят: «Наша теория может показаться самонадеянной, но она соответствует законам физики».

Учёные считают, что эксперименты на Большом адронном коллайдере могут помочь объяснить Большой взрыв в момент образоваться Вселенной. Создание антиматерии и её взаимодействие с материей, помогут в этом. Это позволит перенестись на миллиарды лет назад в момент образования нашей Вселенной. Им возражают, возможно, это приведёт к петле времени, гибели нашей и появлению новой Вселенной.

Роберт Немиров и Тереза Уилсон из Мичиганского технологического университета ищут утечку информации из будущего. Они на протяжении многих лет исследуют Интернет, пытаясь обнаружить следы, которые могли оставить путешественники во времени.

Для этого Роберт и Тереза, при помощи особой гугломагии, ищут упоминания об определённых событиях, датированные раньше, чем эти события произошли на самом деле. Предполагается, что если путешественники во времени используют интернет, телевидение, радио, газеты и журналы для общения, то где-то должны найтись сообщения, нарушающие хронологию.

Идея оказалась интересной и исследователям удалось кое-что найти. Например, существует много примеров событий, произошедших сначала в «Симпсонах», а затем и в реальном мире. Вспомним, что «Симпсоны» предсказали президентство Трампа, за 10 лет до этого и ещё другие события, связанные с ним.

Возможно, это просто случайность, или создатели мультсериала действительно что-то знали. Многие совпадения можно объяснить. Но отдельные факты заставляют по-другому посмотреть на мир и задуматься о возможности путешествия во времени. Однако, как сказал Стивен Хокинг: «Путешествия во времени возможны, но безполезны».

Имеется ещё версия, что управляющие миром таким способом шутят или дают человечеству информацию о будущих своих действиях и событиях, к которым они приведут.

Использованы материалы ресурсов naked-science_ru и masterok_livejournal_com.

Путешествие сквозь время

В современном научном сообществе имеется целый ряд предположений и теорий путешествий во времени. Например, теория, которую можно охарактеризовать термином «эффект бабочки». Согласно ей всё во Вселенной представляет собой тесное переплетение причинно-следственных связей и событий, и даже малейшие изменения в прошлом, сделанные путешественником во времени, должны привести к большим, возможно, кардинальным, изменениям в настоящем, что является причиной так называемых временных парадоксов.

Наиболее яркими примерами данной теории являются научно-фантастические фильмы «И грянул гром», снятый по мотивам одноименного рассказа Рея Бредберри и «Назад в будущее».

Другая теория, утверждает, что наша Вселенная обладает могучими возможностями по саморегуляции и самовосстановлению. Вся череда произошедших событий уже чётко определена и любые изменения в прошлом оставляют без изменений настоящее. Демонстрацией такого принципа является серия научно-фантастических фильмов «Мстители». Герои этих фильмов безпрепятственно проникали в прошлое, спасали там своих друзей, без изменения настоящего и будущего. А Вселенная сама исправляла возникающие при этом временные парадоксы.

Учёные предлагают разные теории для перемещения во времени. Например,

червоточины, которые теоретически могут позволить космическому кораблю попасть из одной точки пространства в другую быстрее, чем со скоростью света. То есть аппарат прибудет в пункт назначения раньше, чем луч света.

Этот способ передвижения, соблюдает универсальное ограничение скорости – предельной скорости света, потому что сам корабль движется медленнее света. Червоточина сокращает путь в пространстве, и во времени.

Другая теория путешествий – это машина времени, в виде цилиндра Типлера.

Чтобы использовать эту машину времени, вам нужно покинуть Землю на космическом корабле и отправиться в космос к цилиндру, который там вращается (одному Богу известно, где он находится). Пространство вокруг него будет деформировано.

Когда вы достаточно приблизитесь к поверхности цилиндра, вам нужно будет обогнуть его и вернуться на Землю. Вы прибудете в прошлое. Насколько далеко в прошлое – это зависит от того, сколько раз вы обогнёте цилиндр по орбите.

Ещё одна теория – пончиковый вакуум. По мнению Амоса Ори из Израильского технологического института в Хайфе, пространство может быть достаточно скручено для создания локального гравитационного поля, которое напоминает пончик больших размеров.

Гравитационное поле образует круги вокруг этого пончика, поэтому пространство и время будут закручены. Ори говорит, что математика показала, что через равные промежутки времени внутри пончика в вакууме будет образовываться машина времени. Все, что вам нужно – это попасть туда. В теории можно будет отправиться в любой момент времени с тех пор, как была построена Вселенная.

Теория экзотической материи. В физике экзотическая материя – это материя, которая как-то отличается от нормальной, нарушает, хотя бы одно классическое условие и обладает аномальными, «экзотическими» свойствами. Подобные вещества могут обладать отрицательной плотностью энергии, или отталкиваться, вместо притягивания при гравитации. Экзотическая материя используется в теории о строении кротовых нор. Наиболее известным представителем экзотической материи является вакуум (эфир) в области с отрицательным давлением.

Поскольку путешествие во времени считается вне физическим, то физики полагают, что экзотическая материя скручивает пространство-время. Тогда появляются червоточины, которые могут выступать туннелями, соединяющими удалённые участки вселенной; варп-двигатель, который позволит путешествия быстрее скорости света; машины времени, которые позволят отправиться в прошлое.

Теория космических струн, которые являются гипотетическими астрономическими объектами, представляющими собой одномерный топологический дефект пространства-времени. Они могли образоваться в ранней Вселенной. Диаметр космических струн значительно меньше размеров атомных ядер, длина – как минимум десятки парсеков. Из теории следует, что космические струны возникли вскоре после Большого взрыва и были либо замкнутыми, либо безконечными. Струны изгибаются, перехлёстываются и рвутся. Оборванные концы струн тут же соединяются, образуя замкнутые куски. И сами струны, и их отдельные фрагменты летят сквозь Вселенную со скоростью, близкой к скорости света.

С их помощью в теории могут быть образованы поля замкнутых времени подобных кривых, позволяющих путешествовать в прошлое. Отдельные учёные предлагают использовать «космические струны» для построения машины времени. Если подвести две космические струны достаточно близко одна к другой или одну струну к чёрной дыре, в теории это может создать целый массив «замкнутых времени подобных кривых». Если делать тщательно рассчитанную «восьмёрку» на космическом корабле вокруг двух безконечно длинных космических струн, в теории можно оказаться где угодно и когда угодно. Всё просто: если существуют струны, если они безконечные, если подвести две космические струны достаточно близко одна к другой или одну струну к чёрной дыре, если найдём их, если тщательно рассчитать «восьмёрку», если выполнить её на космическом корабле, то можно оказаться где-то.

Теория чёрных дыр, которые оказывают огромное влияние на время, замедляя его. По сути, это природная машина времени. К сожалению, отсутствует возможность прыгнуть в машину времени и провести проверку этих теорий.

Краткое изложение статьи Ильи Хель «Пять теорий путешествий во времени, которые могут сработать» на ресурсе hi-news_ru.

P.S. Учёные имеют много теорий, осталось дело за малым – найти эти струны, пончики, дыры, цилиндры, червоточины. Как говорится «Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы такой рот, как целый огород».

Исчезновение Перси Фосетта

Исследователи много лет пытались найти в Южной Америке мифический город Эльдорадо. Одним из них был Перси Харрисон Фосетт, британский исследователь, который отправился в путешествие в 1927 году, но загадочно исчез.

Среди исследователей бродила легенда о золотом городе среди джунглей в Южной Америке. Она появилось после рассказов туземцев о правителе, который был настолько богат, что каждый день осыпал себя золотой пылью. Однако все попытки обнаружить Эльдорадо были тщетными.

Отец британца Перси Харрисона Фосетта был членом Королевского географического общества. Вероятно, от него Перси унаследовал тягу к исследованиям. Он был буквально одержим идеей найти новые земли затерянных цивилизаций и побывать в таких местах, которые являются загадкой.

В 1906 году Королевское географическое общество Англии, спонсирующее научные экспедиции, пригласило Фосетта обследовать часть границы Бразилии с Боливией. Он провёл 18 месяцев в штате Мату Гросу, и во время своих экспедиций Фосетт стал одержим идеей об исчезнувших цивилизациях в этом регионе.

Тогда же от местных жителей Фосетт узнал о загадочном месте, которое впоследствии назовёт «Z». Ему рассказывали, что там течёт водопад, шум которого слышен за много километров, в озере установлена статуя человека из белого камня. Под влиянием подводных течений она движется вокруг центра водоёма. Рядом располагается скала с изображениями людей. На других же скалах рядом с рекой Паранатинге имеется надпись из 14 странных иероглифов. Рассказывали местные и о каменном городе с множеством улиц, крупными зданиями и храмом, в котором находится таинственный диск из хрусталя. Также исследователь слышал об индейцах с белой кожей и голубыми глазами.

Индейцы рассказывали Фосетту о домах, в которых постоянно светили «звезды». Путешественнику уже приходилось слышать о таких огнях, которые якобы светились в разных домах, построенных за много лет до возникновения нашей цивилизации. «Может быть, речь идёт о загадочной нам энергии? — размышлял Фосетг. — Что, если кто-то смог преобразовать гравитационное поле Земли в световую энергию? Источник света, созданный по такому принципу, будет действовать вечно».

Ещё одно древнее сооружение в городе, по описаниям индейцев, походило на мощную каменную башню. По ночам из ее дверей и окон лился свет. Чульпа, как её называли аборигены, расширялась кверху, напоминая конус, воткнутый вершиной в землю.

Один из индейцев сообщил путешественнику, что видел каких-то огромных зверей и находил огромные следы. Выслушав индейцев, Фосетт записал в дневнике: «На этом таинственном континенте можно обнаружить ещё много удивительного, например, представителей вымерших на всей земле видов животных, доживающих свой век в обширных малоисследованных болотах».

В 1920 году в Национальной библиотеке Рио-де-Жанейро Фосетт наткнулся на документ, который называют «Рукопись 512». Его написал в 1753 году португальский исследователь. Он утверждал, что в регионе Мату-Гросу, в тропических лесах Амазонки он нашёл город-крепость, который напоминает древнегреческий.

В рукописи описывался утраченный город с многоэтажными зданиями, вздымающимися каменными арками, широкими улицами, ведущими к озеру, на котором исследователь видел двух белых индейцев в каноэ.

В 1921 году Фосетт пустился в первую из своих экспедиций в поисках затерянного города Z. Его команда перенесла много трудностей в джунглях, в окружении опасных животных, люди подвергались тяжёлым заболеваниям.

Чтобы избежать огласки и возможной конкуренции, Фосетт держал подробности своей будущей экспедиции в строжайшей тайне. Он очень тщательно подготовился к предстоящему походу. Фосетт считал, что любой человек способен самостоятельно обеспечить себя в джунглях провизией. Он позаботился о том, чтобы снаряжение было максимально лёгким и удобным, взял оружие, чтобы иметь возможность защитить себя в случае опасности. Из продуктов при себе были только консервы и сухое молоко.

В опасное путешествие по джунглям с ним отправились его сын Джека и друг Рэли Раймер. Перси подсчитал, что до золотого города Эльдорадо они доберутся к 31-му августа, как раз в день рождения исследователя.

Продвижение по джунглям было медленным, путешественникам приходилось делать длинные остановки и только после отдыха снова продолжать свой путь.

Чтобы покрыть расходы, Фосетт продал право публикации всех посылаемых им известий Североамериканскому газетному объединению. Он регулярно посылал письма, где рассказывал подробности своего похода, описывал, чем они питаются и где ночует. Письма сразу же публиковались в газетах, а читатели стали называть джунгли «зелёным адом».

На первом этапе экспедиции с исследователями шли лошади, собаки и мулы, а также двое местных, которых называли пеонами. Перси Фосетт изначально планировал отпустить двух помощников после того, как будут обнаружены следы диких индейцев. Пеоны считали, что рядом с водопадом живут племена морсего и каксиби, которые были каннибалами, поэтому боялись их.

От Куябы до Бакаири, следующего известного пункта экспедиции, исследователи шли почти месяц. По пути они встречали индейцев разных племён: одни жили в районе Шингу и их было всего восемь, они избегали даже примитивной одежды. Другие принадлежали племени мехинаку и были ростом значительно ниже исследователей. Исследователи фотографировали индейцев для Североамериканского газетного объединения.

По тем данным, которые известны из писем от участников экспедиции до того, как они пропали, больше всего пострадал Рэли: клещи искусали ему одну ногу, из-за чего он хромал несколько недель, затем у него распухла другая нога, с которой начала сходить кожа. Группа иногда разбивала лагерь на пять дней, чтобы отдохнуть, залечить раны.

Последняя весть от Перси Харрисона Фосетта была от 29 мая 1925 года. Исследователь сетовал на то, что в лесу слишком много различных насекомых, которые мешают спокойно путешествовать. Кроме того, он сообщил, что возраст путешественников даёт себя знать, и он в свои 57 лет стал тяжело переносить долгую экспедицию. Он также сообщал, что надеется дойти до водопада через неделю. Письмо было написано в Лагере мёртвой лошади, где у исследователя во время предыдущей экспедиции погибла лошадь.

Имеется много версий того, что произошло с исследователями. Первая, что они погибли в результате встречи с туземцами. Кто-то полагал, что путешественники умерли естественной смертью вследствие заражения какой-то болезнью, а их тела так и остались где-то в «зелёном аду». Имеется версия, что исследователям посчастливилось найти золотой город и они остались там навсегда.

Было организовано 13 экспедиций, чтобы отыскать следы пропавшего Перси Фосетта и его спутников, но попытки оказались безуспешными. Во время этих поисковых экспедиций в джунглях Амазонки погибло около 100 человек. Только через два года после таинственного исчезновения команды путешественников, их официально признали погибшими.

Через 26 лет после экспедиции Фосетта житель Бразилии нашёл человеческие останки в месте предполагаемой гибели британской команды путешественников. Однако младший сын Фосетта отрицает, что найденные человеческие кости действительно принадлежат его отцу.

Краткое изложение статьи ресурса smapse_ru.

Загадки железнодорожных вокзалов

Из комментариев читателей к статьям.

«Вся история раньше 19 века – сказки».

«Надо бы обоснование этому».

«Практически в каждой статье по чуть-чуть имеется «обоснование» того, что вся история раньше 19 века – это сказки».

«Это замысловато».

«В каждой статье должно быть по чуть-чуть об этом, чтобы читатель сам пришёл к этому выводу».

Сегодня мы поговорим о старинных вокзалах. Посмотрим, насколько функциональны были первые железнодорожные вокзалы.

Вокзал – это первое, что видят люди, приезжая в новый город. Он является входной дверью в город, это лицо города, визитная карточка, то, что «встречает» и «провожает» людей. С глобальной точки зрения вокзалы – это важная часть инфраструктуры городов, которая служит своеобразным буфером обмена между ними.

В каждом большом городе, где проходит железная дорога, есть хотя бы один вокзал. Крупные транспортные узлы должны быть удобными, безопасными и эффектными – ведь это первое, что вы увидите при попадании в страну по железной дороге. Впечатление о городе начинает формироваться уже здесь. Многие из железнодорожных вокзалов можно отнести к произведению искусства.

Имеется версия, что слово «вокзал» изначально означало место общественных гуляний и увеселений. История говорит о том, что в пригороде Лондона в 18 веке существовал общественный парк «Воксхолл» – сад с помещениями для проведения концертов, ресторанами, яркими палатками и так далее. Постепенно «воксалы» стали очень популярными во всей Европе. Историки затрудняются сказать, почему позднее железнодорожные станции начали называть вокзалами. Возможно, это связано с тем, что в первых вокзальных помещениях часто играли оркестры, напоминая пассажирам веселье модных «воксалов».

Историки утверждают, что, после того, как мир признал железнодорожный транспорт, и люди перестали бояться «пыхтящих» черным дымом паровозов, во всех крупных европейских странах началось активное строительство ж/д путей и вокзалов. Во второй половине 19 века было открыто множество вокзалов.

Самым старым вокзалом в США является вокзал Маунт Клэйр в Балтиморе, штат Мэриленд, открытый в 1830 году. В 1837 году на первой в России Царскосельской железной дороге было построено здание Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. В 19 веке были построены Северный вокзал в Париже (1846), Чаринг-Кросс в Лондоне (1864), Центральный вокзал в Нью-Йорке (1871).

Какой железнодорожный вокзал в мире считается первым – мнения разные. Нашёл информацию, что вокзал Oystermouth в Уэльсе был построен в 1807 году. Первые в мире Вокзалы на железной дороге Стоктон – Дарлингтон в восточной Англии были построены в 1822-1825 годах.

Первый в мире полноценный пассажирский ж/д вокзал Ливерпул-Роуд в Великобритании был открыт в 1830 году. Открытие вокзала было приурочено к запуску в эксплуатацию железной дороги Ливерпуль – Манчестер. Обстоятельные англичане, видимо, подумали: «Если уж строить, так строить сразу все» и вместо маленькой станции построили замок. Вокзал Ливерпул-Роуд безперебойно функционировал и обслуживал большое количество пассажиров в течение 150 лет. Только в 1975 году Ливерпул-Роуд, вероятно, самый старый вокзал в мире, «ветеран» железнодорожных станций, стал музеем.

Если внимательно посмотреть фотографии старинных вокзалов, то бросается в глаза «отсутствие» разного рода излишеств, например, колонн, огромных окон и дверей, высоких потолков, лепнины, картин, арок. Всё изготовлено в «экономичном» стиле.

Рассмотрим описание таких «простеньких» вокзалов.

Здание вокзала Чхатрапати Шиваджи, Мумбай, Индия. Его построили колонизаторы в 1888 году (чтобы туземцам доставить удовольствие), в период Британской Индии, и назвали в честь королевы Великобритании Виктория-Терминус. Это один из самых многолюдных вокзалов Индии. В 1996-х году его переименовали по имени Шиваджи — национального героя Индии, который в 17 веке поднял восстание против правящих тогда англичан. В его архитектуре привлекает внимание замысловатый декор, индо-сарацинская эклектика с башнями, карнизами, кронштейнами и арками. Внутри вокзал также богато украшен: главная лестница с балюстрадой, много резьбы по дереву, замысловатые железные и медные перила (всё сделано «дёшево и сердито»).

Железнодорожный вокзал Куала-Лумпур в Малайзии построен в 1910 году. Это образец архитектурной эклектики. Он сочетает в себе мавританский стиль, индо-сарацинские мотивы и элементы, традиционно используемые при строительстве мечетей: белоснежные стены, маленькие купола и башенки.

История станция Сан-Бенту в Португалии начинается с монастыря, находившегося на этом месте в 16 веке. После пожара в 1783 году его отреставрировали. Считается, что первый камень станции был заложен в 1900 году (вероятно, было использовано здание монастыря). У здания очень интересный фасад, выполненный под влиянием стиля бозар, продолжающего традиции итальянского ренессанса и французского барокко. Ещё Сан-Бенту знаменит традиционными португальскими изразцами – азулежу, которыми украшены залы. Плиточные панно изображают пейзажи, этнографические сюжеты и исторические события.

Центральный вокзал в Антверпене (Бельгия) называют железнодорожным собором за архитектуру, напоминающую средневековую, а также внутренний декор, в котором использованы более двадцати видов мрамора. Считается, что вокзал построили в 1905 году (возможно раньше).

Ярославский вокзал в Москве был построен в начале 1860-х годов. Здание имеет башенку посередине и былинно-эпический образ благодаря широкому фризу из зелено-коричневой глазурованной плитки, майоликовым вставкам и гигантской входной арке вестибюля с килем-козырьком.

Центральный вокзал Нью-Йорка (Grand Central Terminal) построен в 1913 году. Возможно, гораздо раньше, так на этом месте до него тоже находился вокзал. Grand Central Terminal выполнен в эклектичном стиле бозар, отличительные черты которого – симметрия, использование вычурных украшений в декоре, фигурные скульптуры и вставки под золото.

Центральный вокзал Антверпена (Antwerpen Centraal) открылся в 1905 году. По фотографиям можно сказать, что это особняк какого-нибудь старинного графского рода или королевской семьи.

Возникают вопросы.

1) Зачем строить вокзалы произведения искусства, если вы только начинаете перевозки и у вас мало пассажиров.

2) Может быть они были построены предыдущей цивилизацией, у которой были большие пассажиропотоки.

3) Возможно, во время предыдущей цивилизации, у этих зданий было другое назначение, например, станции телепортации. Условия на планете изменились и возможность телепортироваться – исчезла.

4) Почему от отдельных вокзалов засыпаны 1 этажи?

5) Зачем делать такие высокие здания? Возможно, они были рассчитаны на воздушный транспорт?

P.S. Southern Cross Station крупная железнодорожная станция в Мельбурне построена в 1879 году. Это пример экономного строительства. Так должны были выглядеть все здания, построенные в конце 19, начале 20 века.

Пропавшее судно

Нужно внимательно разбираться с информацией в интернете. Там имеется много информации о пропавших кораблях. Например, такое сообщение: «Год назад Интернет-ресурсы сообщали о том, что корабль, который пропал в Бермудском треугольнике, снова появился через 95 лет. Речь шла об известном американском пароходе с названием «SS Cotopaxi», который пропал 1 декабря 1925 года в водах Бермудского треугольника. В 21 веке старый корабль был обнаружен в Карибском море без экипажа. Заметили этот пароход еще 16 мая. Судно появилось западнее Гаваны. Кубинская охрана с тремя катерами решила пойти на перехват».

Теперь, что было на самом деле. Найти точное место крушения удалось морскому биологу Майклу Бартнетту и историку Гаю Уолтерсу. Согласно записям, корабль подавал сигналы бедствия через два дня после выхода в океан. По архивам удалось установить, что судно могло затонуть в районе американского порта Сент-Огастин. Там 35 лет назад были обнаружены обломки судна конца 19 — начала 20 века. Барнетт предположил, что это и есть Cotopaxi. Он спустился на дно и изучил обломки. Особенности судна, его длина, размеры котлов и многое другое соответствовали таковым у Cotopaxi.

Ещё одно сообщение: «В 1983 году корабль провалился в 17 век, где был атакован пиратами». История сухогруза «Милена» до сих пор остаётся одной из самых удивительных среди прочих историй, связанных с перемещениями во времени. 12 июля 1983 года сухогруз вышел из Коломбо (Цейлон) и взял курс на Бомбей. Вёл корабль Уильям Тукер, капитан с 20-летним стажем, имевший репутацию высококлассного моряка. На корабле царил идеальный порядок, команда была надёжной и плавала в одном составе уже в течение 7 лет.

«Пить меньше надо, — раздражённо бросил капитану Вильяму Тукеру владелец компании. Он добавил, уже сходя по трапу. «Мы найдём человека, который сможет блюсти интересы фирмы гораздо лучше, чем вы». Компания обвиняла капитана «в сговоре всех членов команды, которые провели около трёх месяцев в разгуле и отдыхе, спрятав судно в глухой бухте».

А всё дело было в том, что сухогруз «Милена», выйдя из цейлонского порта Коломбо безследно исчез. В Бомбей он пришёл через 3 месяца. Приборы корабля показывали, что курс прокладывался оптимально и отсутствовали лишние мили. То же утверждала команда во главе с капитаном. Груз цейлонского чая был в полном порядке.

В последовавшей вслед за увольнением Тукера громкой газетной перепалке капитана с судовладельцами (многие газеты Англии приняли сторону экипажа и его командира) и на судебном процессе, мало кто прислушался к доводам моряков. И даже те, кто сочувствовал опытному судоводителю с 20-летним стажем и его товарищам, относились к их доводам весьма скептически.

Магнитофонная запись воспроизводила весь радиообмен судна с момента его выхода из порта погрузки. Этой историей занялись учёные. Вначале «Милена» исправно выходила на связь, а потом пропала на 3 месяца. Её безрезультатно запрашивали через эфир, разыскивали с помощью кораблей береговой охраны и авиации; в конце концов посчитали погибшей.

На магнитофонной записи была странная запись: «На нас напали. Какой-то парусник высаживает десант на наш борт. Помогите!» Этот сигнал прошёл мимо радиослужб Коломбо, Бомбея и судов, находившихся в великом множестве в этой части Индийского океана и Аравийского моря.