Архив рубрики «castle»

Идеальный солдат

Человек лишь копирует то, что создано природой (Создателем).

Военнослужащий спецназа рассматривается как «боевая машина». Его индивидуальная боевая экипировка состоит из индивидуального стрелкового и холодного оружия, бронежилета, каски с очками ночного видения, переговорного радиоустройства, комплекта защиты от ОМП, камуфлированной униформы, ботинок, наколенников, налокотников, непромокаемого костюма, модульного снаряжения, спального мешка и индивидуального пайка, готового к употреблению.

Сравним с «боевой машиной», которую мы знаем под названием комар.

Он имеет 100 глаз. Рот оснащён 48 зубами. В грудной клетке находится 3 сердца. Одно – основное и два для крыльев. Каждое сердце имеет 2 клапана и 2 желудочка.

Для нахождения живых существ комар имеет теплоприёмник. Его теплочувствительность – тысячная доля градуса Цельсия. Комар имеет суперанализатор крови.

Перед тем, как самка комара начнёт пить кровь, она вводит в кожу слюну, содержащую обезболивающие вещества и антикоагулянты, препятствующие свёртыванию крови. Эти чужеродные белки вызывают зуд, отёк и покраснение.

У комара шесть игл. На концах двух находятся буры для изготовления отверстия в коже. В готовое отверстие, комар погружает гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы служат распорками, расширяя отверстие.

Через одну из игл комар вводит антикоагулянт (мы чувствуем жжение), который мешает крови сворачиваться. Конечности оснащены когтями, чтобы было удобно цепляться за источник пищи.

Прежде чем комар увидит жертву, он обнаруживает химические сигналы. Энтомологи сообщают, что химический след из углекислого газа, который мы выдыхаем, помогает комарам найти цель на расстоянии до 50 метров.

Для поиска цели используются: обоняние, зрение, восприятие температуры и влажности, вкус. На антеннах комара 72 типа обонятельных рецепторов, и большая часть из них нужна для поиска источника крови. Более 27 видов этих рецепторов настроены на обнаружение веществ, которые животные и люди выделяют с потом.

Комар определяет, место, где находится жертва, её физические и химические характеристики. Сложный рецепторный аппарат, считывая молекулы, распространяемые нашими телами, формирует в мозге комара так называемую одоральную карту. В ней содержится необходимая насекомому информация о нас.

На расстоянии около метра от потенциальной жертвы комар начинает различать множество параметров: температуру кожи, особенности метаболизма и микрофлоры.

Пьют кровь только самки комара. Самцы питаются растительным соком, нектаром, могут пить воду.

P.S. Комар напоминает наномашину. Как можно в процессе эволюции, создать такую сложную конструкцию? Требовалось подобрать химический состав антикоагулянта, чтобы избежать свёртывания крови жертвы. К этому нужно добавить обоняние, зрение, восприятие температуры и влажности, вкус, сложный рецепторный аппарат, считывающий молекулы, распространяемые нашими телами! Это целая лаборатория, размещённая в комаре! Вероятно, это сотворил инженер-проектировщик (Создатель всего сущего).

P.P.S. В природе всё создано разумно и взаимосвязано.

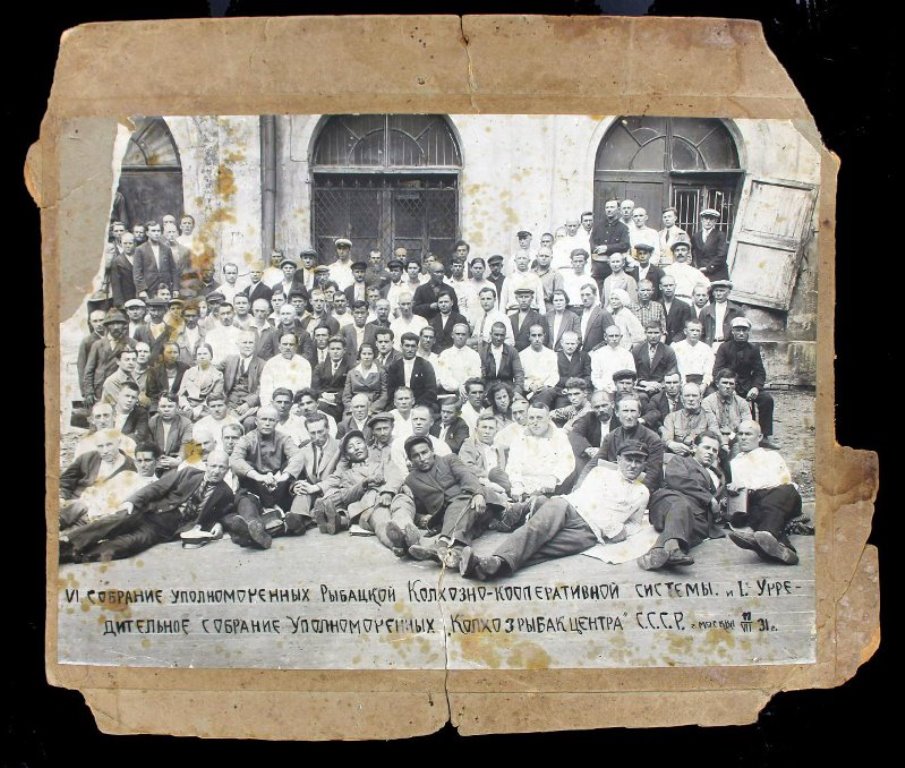

Артели в СССР

О существовании в древности артелей на Руси имеется много свидетельств. Например, историк А.В. Пыжиков в книге «Грани русского раскола» пишет, что староверы трудились артелями. Артели (общины) были важнейшей частью хозяйственной жизни людей с древнейших времён.

Все члены артели выполняют свою работу, активно взаимодействуют друг с другом. Отсутствует принцип эксплуатации одного участника артели другим. Испокон веков преобладал общинный принцип труда. Иногда целые селения организовывали общую артель.

В СССР Сталинского периода, в экономическом развитии внутреннего рынка, активно участвовало предпринимательство. В то время была восстановлена и получила дальнейшее развитие эффективно работающая система предпринимательства. Это было честное производство, вместо западного спекулятивно-ростовщического. Оно действовало в форме производственных и промысловых артелей.

К 1953 году в СССР было 114 000 частных артелей, мастерских и предприятий. Они осуществляли свою деятельность – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. В них работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР.

Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе экономики в то время работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института.

Земля в СССР была общенародная государственная собственность! В 1948 году земля, занимаемая артелями, была закреплена за ними Государственным актом СССР в безсрочное пользование. Её запрещалось покупать, продавать или сдавать в аренду.

В рамках этого сектора действовала своя пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента, оборудования и строительство жилья. Артели производили как простейшие, наиболее нужные в быту вещи, так и высокотехнологичные изделия.

До войны артель «Радист» выпустила около 2000 телевизоров «17ТН-1». Она произвела первые советские ламповые приёмники (1930 г.), радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.).

Промысловая кооперация Ленинграда и области освоила выпуск десятков видов новых изделий. Среди них складные женские зонтики, пуговицы, пряжки, брошки и механические стиральные машины.

Огромную роль играли колхозные рынки. Они были в ведении местных властей. Во многих городах сборы за торговлю были отменены. Накануне войны в СССР насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств единоличников. Кустари и артели продавали яйца, молоко, масло и другие продукты. Они производили разнообразные предметы. Например, шили полушубки, катали валенки, ткали платки, изготавливали кровати, столы, квас, овощные консервы, телеги, лыжи, лопаты, скипидар, гвозди, глиняные горшки, напильники, ложки, вилки, пряники, колбасу, холодные копчения и многое другое.

У промкоопераций на всех уровнях была обязательная выборность руководств. В начале 1941 года предприятия освобождались на два года от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием. Единственным условием было то, что розничные цены могли превышать государственные на аналогичную продукцию только на 10-13%.

Государство определило цены, по которым для артелей предоставлялось сырьё, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты – это препятствовало коррупции чиновников.

В Великую Отечественную войну многие артели трудились в сфере производства вооружения. Например, занимались сборкой оружия из комплектующих производства ТОЗа. Артели делали из проволоки воздушные противосамолётные заградительные сети, которые поднимались аэростатами над Москвой и Ленинградом.

Они строили временные деревянные помещения, в них устанавливали станки, поступившие с эвакуированных с Украины лесозаводов. Изготовляли ящики для патронов и снарядов. Когда на собранные средства был создан комсомольский противотанковый артдивизион, сарапульские комсомольцы в артели «Гарантия» внесли свой вклад. Они подготовили для него всю упряжь для лошадей, пошили обмундирование, снабдили сапогами бойцов.

В Ленинграде артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, высокой технологией. Например, они делали автоматы, артиллерийские снаряды. В годы войны для артелей была сохранено много налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году. Особенно много налоговых льгот получили артели инвалидов.

В трудные послевоенные годы артели быстро развивались. Например, Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колёс, хомутов и гробов, к 1955 году у неё появилось ещё крупное производство мебели и радиооборудования. Гатчинская артель «Юпитер» с 1924 года выпускала галантерейную мелочь. В 1944 году, сразу после освобождения Гатчины, стала делать гвозди, замки, фонари, лопаты. К началу 50-х годов стала выпускать алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы. И таких артельных предприятий было десятки тысяч.

Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, открывало полный простор инициативе и творчеству. Оно делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, находилось под опекой и защитой государства. В то время отсутствовали такие реалии «демократии», как рэкет, «крышевание», коррупция.

Руководство СССР выступало против попыток огосударствления предпринимательского сектора. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году оно отстаивало и приусадебное хозяйство колхозников, которое достигало размеров 1 га, и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал в 1952 году Сталин в своей последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

В середине 50-х годов в СССР произошёл военный переворот. К власти пришла 5-я колонна. После этого начался разгром артельного предпринимательства. Это была разрушительная диверсия, запустившая механизм деградации экономики и рабочего класса.

В 1956 году Хрущёв приказал до 1960 года полностью передать государству все артельные предприятия. Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причём им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.

Это был грабёж людей. Артельная собственность отчуждалась безвозмездно! Пайщики теряли все взносы. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, а в сельской местности – за символическую плату. Собственность артелей, в виде станков, машин и помещений, была отнята у народа.

Краткое изложение статьи Олега Чернова.

P.S. В «Литературной газете», 3 февраля 1971 года, была опубликована статья об оплате труда сезонных рабочих (артель). Руководитель колхоза отвечает на вопрос, почему так щедро оплачен труд сезонных рабочих?

Он сказал: «Правильнее спросить, за дело ли? Они хорошие специалисты. Вкалывали по две смены без выходных. Если разложить по сменам, учесть все выходные, то получится, что мало заплатили.

Наши колхозники завидуют. Но я пошёл навстречу и предложил им построить птичник. Условия как у сезонников. Провалили сроки! А почему? Дома живут, работают по часам, в выходные отдыхают. Работают по принципу «Работа не волк, в лес не убежит».

P.P.S. От сюда и пошёл дефицит всего.

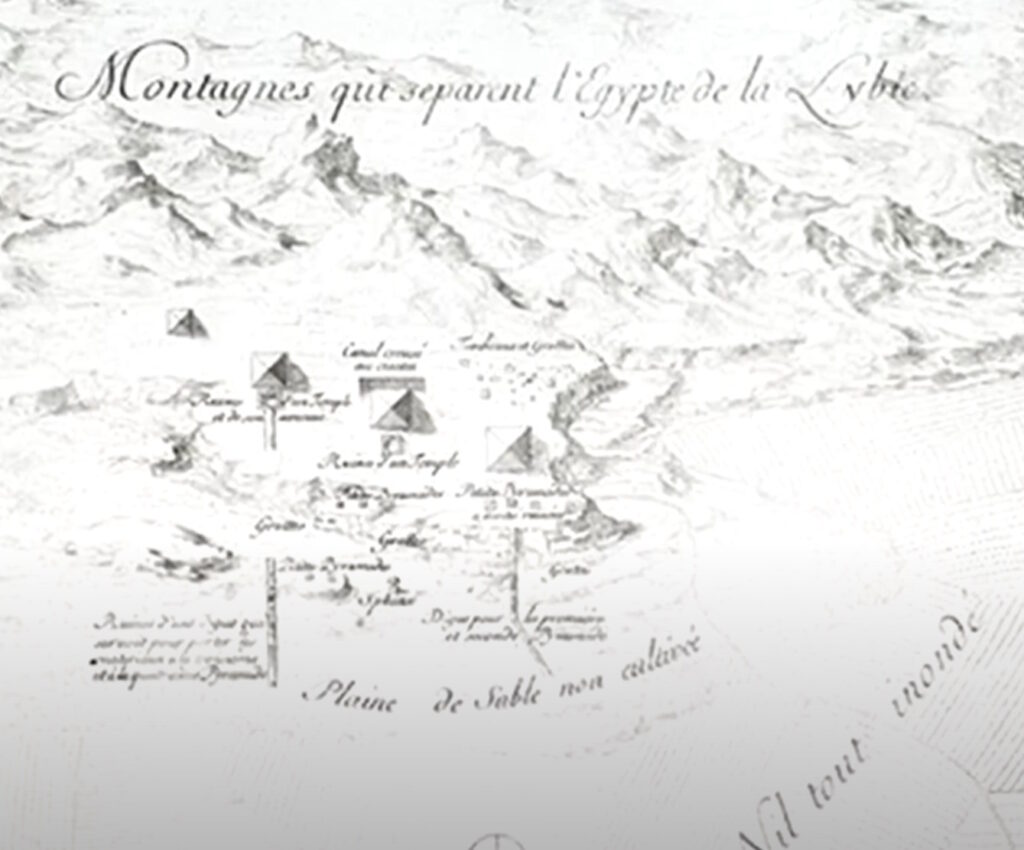

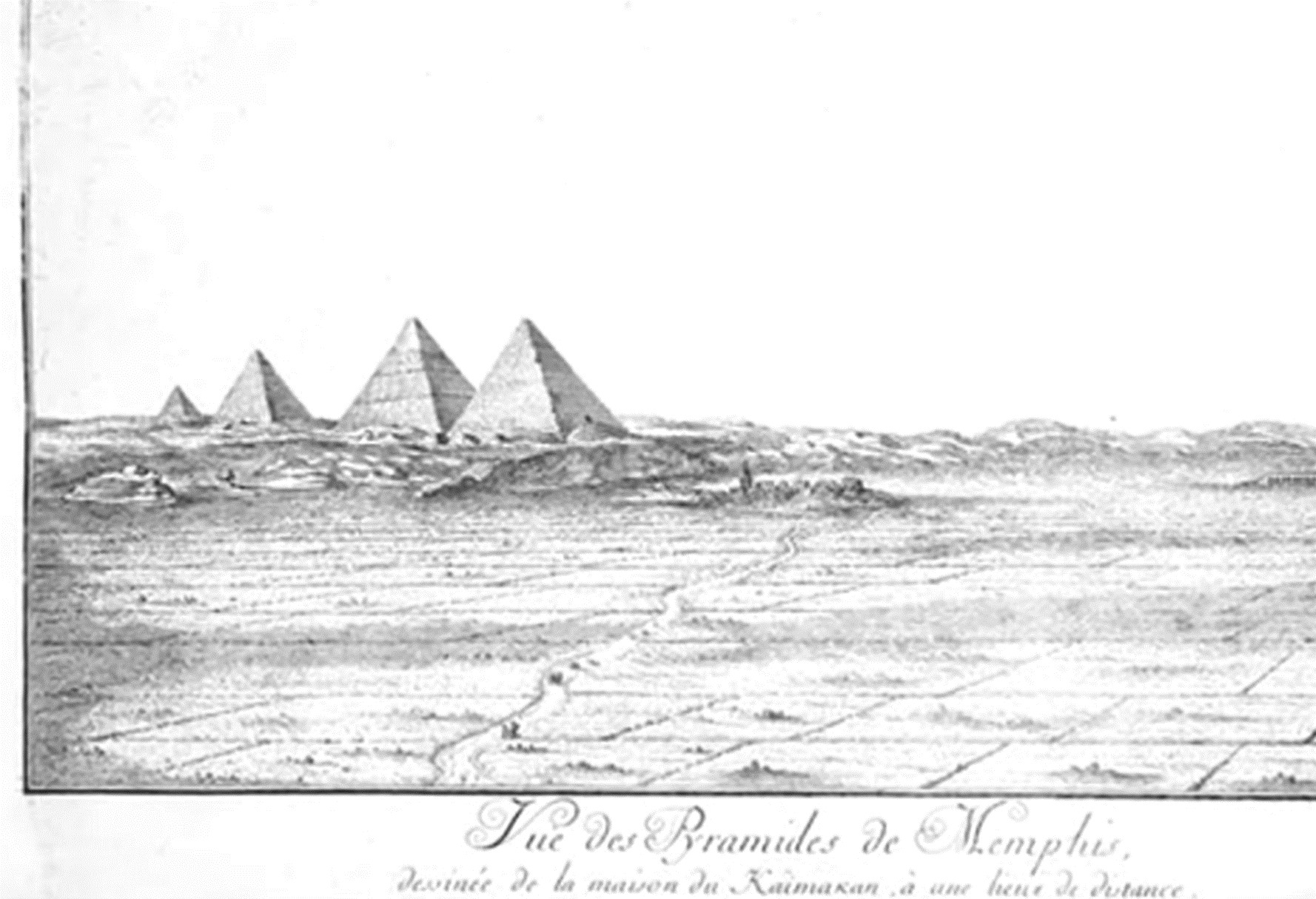

4-я пирамида Гизы

Древнеегипетский некрополь состоит из 3-х больших пирамид и ряда менее крупных пирамид-спутников, известных как пирамиды цариц и пирамиды долины. Большие пирамиды: Хуфу, она известна как «пирамида Хеопса», чуть меньше пирамида Хафры (находится в 200 метрах к юго-западу) и значительно меньшая пирамида Менкаура (ещё дальше на юго-запад).

Историки утверждают, что поверхность пирамид была покрыта плитами полированного белого известняка. Однако он был растащен местными жителями для собственных нужд (и хорошо спрятан).

Появилась информация о существовании четвёртой пирамиды Гизы. Согласно картографам 17 века, она существовала. Она изображена в альбоме под названием «Voyage». Его автор картограф Фредерик Людвинг Нордон. Альбом был издан в 1755 году.

Фредерик был опытным картографом и археологом. Он успел объездить пол мира в поисках различных древностей. Прибыв в Египет, он зарисовал и задокументировал всё, что видел. Всего более 200 рисунков. Его зарисовки считаются самыми ранними реалистичными рисунками древних памятников

В альбоме была изображена «Чёрная пирамида». Описывая её, Нордон указывает, что камень, из которого она изготовлена, гораздо чернее, чем у соседних. На верху у неё имелась какая-то платформа. Вероятно, на ней что-то устанавливалось.

В настоящее время эта пирамида отсутствует. Учёные говорят, что пустыня поглотила значительную часть пирамид. Имеется версия, что картограф просто ошибся и пристройку нарисовал как пирамиду. Ещё одна версия гласит, что были ошибки перевода. Первоначальный текст был написан на французском и лишь много позже переведён на английский. Речь шла о том, что она лишь чуть темнее прочих. А пирамида была разрушена местными жителями для постройки своих домов.

Конспирологическая версия утверждает, что альбом Нордона служил эскизным проектом строительства объектов на плато Гизы. Строители превысили смету и пришлось отказаться от части запланированных построек, в том числе и от Чёрной пирамиды.

Краткое изложение статьи ресурса «История Х».

Трудодни, что на них получали

В 50-х годах к власти пришли троцкисты. Во главе государства они поставили Хрущёва. С этого времени началось переписывание истории и очернение Сталинского периода времени. Начали поливать грязью Сталина, Красную Армию, милицию и колхозы.

В книгах и фильмах отсутствовала правдивая информация о том времени. Колхозная жизнь там была полностью искажена. Те, кто жил в то время, например, мой дед, комментировали их с руганью и возмущением.

В книгах и фильмах говорится, что секретарь райкома мог заставить колхозников сдать государству продукции сверх плана и оставить их без еды. В действительности, если бы даже колхозники, как бараны, согласились оставить свою личную скотину без кормов, то самому секретарю райкома башку отвернули бы в обкоме.

Сдать обязательный объем продукции – это был закон. Пусть бы попробовал председатель этот план нарушить! Государству было достаточно выполнения плана. Остальное шло на трудодни. С каждого секретаря райкома спрашивали – сколько продукции в натуральном виде у него в районе получают колхозники на трудодни. Если мало, то секретаря накажут. А фильмах и книгах – всё наоборот.

Колхозы сдавали сверхплановую продукцию. Правление колхоза смотрело на объем натуральной продукции и само решало этот вопрос. На трудодни колхозникам давали в натуральном виде зерно, сено. Иногда урожай был такой, что этого зерна было больше, чем личные коровы и свиньи колхозников могли за год съесть. Тогда это продавали государству по твёрдым ценам.

У колхозников всегда были деньги. Деньги за обязательные поставки шли на зарплату. На них люди покупали в магазинах хлеб и другие продукты. В Ленинском колхозе это было примерно половина доходов. Вторая – от личного хозяйства.

Мой дед получал натуральными продуктами на трудодни овёс. Он держал личную лошадь. Кормил её этим овсом. Ещё на трудодни получал гречку. Ею кормили свиней. Кроме того, дроблённую пшеницу и ячмень. Этим кормили свиней и коров, овец, кур, уток и гусей. На трудодни выдавали сено для коров, овец и лошади. Кроме того, две 30- литровые фляги мёда – у колхоза была своя большая пасека. Что-то ещё было, трудно вспомнить.

Учителя и другая колхозная интеллигенция на трудодни (им тоже трудодни начислялись) получали мясо, яйца с колхозной птицефермы, молоко и овощи. Всё это выдавали порциями в течение года. Эта продукция остальным колхозникам была без надобности. У них это было своё.

После сдачи маленького налога, продавали свою продукцию колхозу. Если желали больше заработать, то сами на рынках торговали. По воскресеньям колхоз арендовал в МТС машину, и она возила в Уссурийск торговать на базаре салом-мясом-творогом.

В семье деда всегда было две личных коровы, плюс от них ещё два телёнка в год. Покупали поросят на колхозной свиноферме. По четыре поросёнка откармливали. В хозяйстве было десяток овец, 300 гусей, сотня уток, кур полсотни. Всё это кормилось тем, что получали на трудодни. Плюс ещё картошка со своего огорода.

Краткое изложение статьи блогера p-balaev_livejournal_com.

Молитва

Десятки тысяч монахов молятся каждый год, чтобы мир стал лучше, а результат – отсутствует. Наоборот, всё становится только хуже. Каждый думающий человек должен задать себе вопрос: «Почему так происходит?».

Буддийский храм Wat Phra Dhammakaya расположен в округе Khlong Luang в 16 км от международного аэропорта в Бангкоке. В Таиланде его считают символом мира. Ежегодно здесь собираются сто тысяч буддийских монахов, которые молятся сутками за улучшение мира.

Во всех религиях молятся о чём-то хорошем, например, в христианстве Иисусова молитва – это призыв к имени Бога. Это повторение фразы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Что происходит с людьми во время повторения этого призыва? Возможно, они обретают духовность? Они должны верить, что этим призывают Христа. Верить, что он вступает в общение с их сердцами. Верить, что повторение молитвы имеет большое значение. Верить, что воспоминание о Христе внутри нас становится постоянным. Нужно верить, что вследствие этого всё вокруг нас и внутри наших сердец наполняется Богом.

Человечество заблуждается по поводу ВЕРЫ. Обсуждение этого, как правило, табу. Людям предлагают какую-нибудь ВЕРУ в виде знаний, практики, медитации, молитвы, погружения и т.д. Сначала нужно понять, какие результаты были получены посредством этой ВЕРЫ? Нужно принять к сведению, что любая ВЕРА – это тупик любого познания. Веря во что-то, человек отказывается самостоятельно думать, начинает выполнять чужие пожелания. Он становится зомби.

Множество людей проверяют на себе различные практики. Они хотят достичь состояния внутренней гармонии, улучшения здоровья, счастья, любви и мира. Они пытаются добиться этого через буддистские практики, посещение храмов, ограничение в питании, медитацию, йогу, аскетизм и другое. Но в любом случае – это происходит через ВЕРУ во что-то.

Люди обращаются к различным сущностям с просьбой помочь им. Это могут быть различные Боги или гуру. Люди ВЕРЯТ в то, что они могут им помочь. Они забывают, что человек сотворён по образу и подобию Создателя. Следовательно, он сам может выполнить то, о чём просит других.

«Что посеешь, то и пожнёшь» – человек своими поступками сам определяет своё будущее. «Дающему вернётся сторицей» – тому, кто делится чем-либо с другими, это вернётся преумноженным. Берущие озабочены только тем, чтобы ухватить, урвать и сохранить для себя. «Да воздастся каждому по делам его» – каждый получит по заслугам.

Однако, в этих случаях бывают ошибки. «Он выгнал всех торговцев и менял». Люди делают добро в надежде получить что-то взамен. Сеять и отдавать нужно безкорыстно, без мыслей о вознаграждении. Иначе это будет торговля.

Люди пытаются изменить других и окружающий мир. Однако, чтобы изменить окружающий мир, нужно сначала изменить себя. А это тяжёлая задача, мало кто может с ней справиться.

Чтобы изменить себя, нужно вести здоровый образ жизни. Это даст нам больше времени, чтобы изменить себя. Войны – это убийства. Если вы желаете, чтобы прекратились войны на Земле, то перестаньте участвовать в убийстве животных. Вы это делаете, употребляя в пищу их трупы. Для этого нужно перестать ВЕРИТЬ о пользе этого и начать самому думать. Возможно, вы сможете понять, что отказ от убийства животных даст больше, чем молитвы всего человечества.

Чем больше людей будут следовать правилу «Что посеешь, то и пожнёшь», тем быстрее изменится наш мир. Если, идя по жизни, дарить, сеять любовь, то каждый получит по заслугам и на Землю вернётся Рай.

Производственные отношения в советской деревне

Крестьяне являлись производителями продукции в колхозе. Там они продавали своё рабочее время. Кроме того, они производили продукцию в своём приусадебном хозяйстве. Чаще всего, крестьяне продавали конечный произведённый ими продукт. Следовательно, они выступали в роли мелких предпринимателей.

Кроме того, крестьяне сами потребляли свою продукцию, то есть частично сохраняли условия натурального хозяйства. Это была отсталая, мало эффективная форма производства и производственных отношений. Она плохо поддавалась механизации (а значит и прогрессу).

Общественный и коллективный сектор сельскохозяйственного производства был более эффективен и расположен к прогрессу. Однако он лишь частично удовлетворял спрос. Поэтому покупателем продукта этого производства был житель города.

В шестидесятых годах колхозы лишь на бумаге остались коллективными хозяйствами. На деле – они стали госпредприятиями. Колхозники стали продавать колхозу своё рабочее время. Он стал наёмным работником – сельским пролетарием. Государство стало покупателем его времени.

С этого времени крестьянин стал участником одновременно двух видов производственных отношений. Он стал сельским пролетарием и одновременно мелким предпринимателем.

Возможно, личное хозяйство способствовало развалу колхозной системы. Вероятно, если бы колхоз был единственным источником доходов сельского жителя, он бы пытался помешать его уничтожить.

Имея альтернативу, крестьянин спокойно отнёсся к развалу системы и пережил трудные времена, питаясь собственной продукцией. Он жил и сейчас так живет, в основном со своего двора. В то время, как работа по найму на крупных агрофирмах по-прежнему остаётся второстепенным источником его дохода.

Вероятно, после снятия с должности Н.С. Хрущёва, управленческая надстройка превратилась в господствующий класс. Он стал коллективным собственником страны и стал эксплуатировать всех остальных. Отсюда и отсутствие у власти интереса решить какие-нибудь проблемы страны.

Краткое изложение статьи блогера monomah100_livejournal_com.

P.S. 2 ноября 1988 года в «Литературной газете» вышла статья писателя Б. Можаева «Ориентир – только правда!» Он пишет: «Дело в том, что у нас перевели крестьян. В колхозах и совхозах вместо крестьян – работники. Они ни за что не отвечают, у них нет хозяйского отношения к земле, к технике, скоту… Ко всему! Для них всё чужое, казённое… Без возрождения крестьянства, а возродить его могут только аренда и семейные фермы, мы погубим страну».

9 ноября 1988, «Литературная газета» опубликовала стенограмму «круглого стола» по проблемам экономики. Инженер Ю. Бровко сообщает, что, по его подсчётам, от «расхлябанности, безответственности, воровства, плохого качества производственных фондов и других подобных причин» в 1986 г. было потеряно столько же, сколько страна потеряла за 4 года Великой Отечественной войны. Причём 1986 г. – это правило предыдущих лет. Редактор отдела экономики газеты Владимир Соколов согласен с ним.

Кто сильнее, Земля или Солнце?

Почему Луна летает вокруг Земли, вместо Солнца?

Такой вопрос может вызвать бурную реакцию среди читателей. Можно получить ответы вроде такого: «Ты дурак – купи учебник». Показательно, что люди сразу, без попыток задуматься, полагаются на то, что сказал «умный дядя» или написали в учебнике. Согласно «закона всемирного тяготения» Солнечное тяготение влияет на Луну в 2.16 раза сильнее, чем земное.

Самые очевидные ошибки в официальных доктринах – наиболее рьяно защищаются. В интернете это делают платные защитники и добросовестно заблуждающиеся. Вторым очень тяжело признать свою ошибку. Человеку просто тяжело признавать, что его очень давно обманули на самых фундаментальных вещах.

Ситуация проста. Имеется три материальных тела: Земля, Луна и Солнце. Луна вращается вокруг Земли практически по круговой орбите (эксцентриситет = 0,05) и практически в плоскости эклиптики (угол наклона 5 градусов). При этом, согласно официальной доктрине, в каждый момент времени Солнце притягивает Луну в 2.16 раза сильнее, чем Земля.

Рассмотрим два граничных положения этих небесных тел, когда они находятся на одной прямой. Например, в моменты затмения Луны и затмения Солнца. Первое положение: Луна – Земля – Солнце. Второе: Земля – Луна – Солнце.

В первом положении на Луну якобы влияет суммарная сила притяжения Земли и Солнца (1 + 2,16 = 3,16). Во втором положении – разница сил Солнца и Земли (2,16 — 1 = 1,16). И при этом орбита Луны – круговая…

Оппоненты скажут, что Луна летит вместе с Землёй по орбите вокруг Солнца, поэтому сила притяжения Солнца уже «использована» на то, чтобы перемещать Луну по орбите вокруг Солнца. А оставшаяся сила притяжения Земли как раз и приводит к круговому движению Луны вокруг неё. Автор, иди учи матчасть и т.п.

Однако влияние Солнца на Луну можно выразить через две основных составляющих – высоту орбиты и орбитальную скорость. Все тела, находящиеся на своих орбитах относительно местного центра гравитации, двигаются по т.н. Кеплеровым орбитам. Он сформулировал законы орбитального движения тел, согласно которым высота орбиты зависит от скорости. Законы Кеплера – это эмпирические законы физики, которые должны выполняться.

Получается, что орбитальная скорость Луны относительно Солнца в первом положении увеличивается на 1км/с, а во втором – уменьшается на 1км/с. Это приводит к катастрофе. Дело в том, что орбитальная скорость Земли – приблизительно 30 км/с. Для сравнения, у Венеры – 35 км/с, у Марса – 24,1 км/с. При этом, минимальные расстояния между Землёй и Марсом составляют 51 млн. км, а между Землёй и Венерой – 40 млн. км.

Увеличение или уменьшение орбитальной скорости любого тела (которое двигается на околосолнечной орбите) на 1 км/с эквивалентно поднятию или опусканию его орбиты на расстояние, оцениваемое в 10-15 млн. км. Это при том, что для Луны данное расстояние – 380 тыс. км.

Чтобы разрешить столь вопиющее противоречие, а заодно – выбросить как абсурдный хлам «закон всемирного тяготения», придётся признать, что Луна таки летает вокруг Земли. А воздействие Солнца на Луну – отсутствует. Тогда Луна находится в области тяготения лишь Земли. Солнечное тяготение в области действия тяготения Земли – отключено.

Краткое изложение статьи блогера sil2ooo_livejournal_com.

P.S. Вторая возможность, что Луна – это графический фантом. Это изображение гигантского проектора на небесный купол.

Колхозы – разгром через укрупнение

При Хрущёве была развёрнута кампания по укрупнению колхозов и совхозов. Их число сократили с 83 тысяч до 45 тысяч. Считалось, что теперь «укрупнённые» будут объединяться в «колхозные союзы».

Хрущёв хотел реализовать свой старый проект по созданию «агрогородов». Этот проект подвергался критике ещё во времена Сталина. Помеха была ликвидирована. Начали создавать гигантские, но плохо управляемые, хозяйства. Они включали в себя десятки деревень.

Руководители этих «монстров» быстро оценили своё доминирующее положение и гигантские возможности для личного обогащения. Стала появляться продовольственно-сбытовая «мафия». Она фактически диктовала властям свои правила, в том числе цены и объёмы поставок.

«Колхозные союзы» добились права сбывать продукцию главным образом на городских рынках по высоким ценам. Проект требовал крупных капиталовложений. У колхозов они отсутствовали. Все средства были направлены на выкуп сельхозтехники.

Кампания по укрупнению провалилась. К середине 1980-х годов свыше 60% совхозов, созданных в Нечерноземье, оказались убыточными. Развалу сельского хозяйства послужило и решение Хрущёва о ликвидации так называемых «неперспективных деревень».

Прежде они давали стабильный доход, но вдруг стали нерентабельными и в короткий срок были уничтожены. Какие-то «специалисты» стали оценивать, какие деревни можно оставить, а какие ликвидировать. Это началось в 1958 году с Северо-Западного региона РСФСР. Было принято «закрытое» решение Президиума ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР.

Согласно этого решения, выделялись так называемые «перспективные сёла». В них планировалось переселить жителей из «неперспективных деревень». Таких оказалось до 80 % от общего числа деревень. Ликвидация осуществлялась в приказном порядке, мнение или желание самих сельчан – игнорировалось.

Попав в такой «чёрный список», село было обречено. Прекращалось капитальное строительство, закрывались школы, магазины, клубы, ликвидировались автобусные маршруты и т. д., и т.п.

Такие условия вынуждали людей сниматься с хорошо обжитых мест и переезжать в районные центры, города, в другие регионы страны.

В конце 1970-х годов политика ликвидации «неперспективных деревень» в СССР была признана ошибочной. Но сокращение численности малых сел продолжалось. Например, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку за 30 лет — с 1959-1989 годы, количество сел уменьшилось в 2,2 раза — с 72,8 тысяч до 32,6 тысяч.

Стране был нанесён и колоссальный демографический урон. Процесс концентрации населения в городах привёл и к снижению уровня заселённости территорий. Деревню покидали наиболее активные молодые люди. Многие из них навсегда уезжали со своей малой родины. Как следствие – разгромленная деревня начала спиваться и вымирать.

Провал сельскохозяйственной политики Хрущёва был очевидным. В стране появился дефицит мяса, масла, молока, хлеба, крупы, лапши, сахара. Ранее эти продукты всегда были в ассортименте любого провинциального магазина.

В 1963 году СССР начинает закупать продовольствие и тратить «золотой запас». С этого времени дефицит продовольствия становится хроническим. Начался постоянный рост закупок импортного продовольствия. Хрущёв обещал догнать и перегнать США. Теперь, у них покупали еду, чтобы выжить.

Краткое изложение статьи ресурса «Добрый помощник музы Истории Клио».

P.S. «Правда» от 4 января 1981 года пишет, что без согласования с колхозами, управление сельского хозяйства составляет и доводит колхозам структуру посевных площадей. Такое планирование приводит к тому, что урожай получается в 2-3 раза меньше, чем при их самостоятельности.

Раньше, колхозы сеяли больше кормовых культур. Посевные культуры чередовались с кормовыми. Это было выгодно для животноводства, его обеспечивали кормами. Кроме того, повышалась урожайность поля.

Теперь всё решают вышестоящие сельскохозяйственные инстанции. Колхозы обязаны выполнять указания вышестоящих организаций. Этим снимается с руководства ответственность за урожайность и выполнение заданий по производству хлеба.

Следы глобальных катастроф на Земле

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно…».

Знание о глобальных катастрофах и об их причинах – это стратегическое знание. Велика вероятность, что такие катастрофы могут повториться. Но, странным образом, эта тема считается запретной в официальной науке.

Выдающийся исследователь 20 века Эммануил Великовский написал удивительную книгу «Земля в корчах». В ней приведена подборка геологических, палеонтологических и других фактов. Они свидетельствуют о запретных в официальной науке подробностях из биографии Земли. Речь идёт о глобальных катастрофах, которые она пережила.

Эти катастрофы изменяли лик Земли стремительно и кардинально. Полярными областями оказывались бывшие тропические регионы. Океанские воды прокатывались по материкам. Вулканы извергались все разом, усиливая опустошения от ураганов и землетрясений колоссальной силы.

Суша опускалась под воду, а морское дно поднималось над уровнем воды. Возникали новые горные массивы. Долины заливались лавой из глины, засыпались песком. Всё это вызывало внезапную, страшную и почти тотальную гибель флоры и фауны в планетарном масштабе.

Официальная наука упоминает лишь об ледниковых периодах – сотни тысяч лет назад. Рассмотрим следы глобальных катастроф на Земле.

1. На Аляске золотодобытчики перевернули огромное количество грунта. Он представляет собой смесь гравия и перегноя. Эта смесь содержит огромное количество замороженных костей вымерших животных – мамонтов, мастодонтов, супербизонов и лошадей.

Как и когда происходила эта великая бойня. Тогда миллионы животных были разорваны на куски и перемешаны с обломками деревьев, вырванных с корнями. Это могли сделать ураган и потоп. Что заставило океанские воды взметнуться на сушу, снести леса вместе с их обитателями, и набросать кучи этого месива по всей Аляске?

2. Вечная мерзлота Сибири сохранила бивни мамонтов и полностью сохранившиеся тела. Их мясо имело свойства свежезамороженного. Волки и собаки ели его без всяких последствий. Такие находки свидетельствуют о том, что трупы животных оказывались замороженными сразу после смерти и отсутствовала разморозка.

Ч. Дарвин признавался, что гибель мамонтов – сложнейшая загадка для него. В желудках и между зубами мамонтов нашли растения и травы, которые раньше росли в Северной Сибири. Исследования крови мамонтов указали на то, что их смерть была внезапной, и они погибли от удушья. Получается, что стада мамонтов захлебнулись.

3. Грунт Новосибирских и других островов в северных морях России – буквально нашпигован костями мамонтов, слонов, буйволов и носорогов. Они сцементированы замёрзшими с песком. Этим животным требуется огромное количество растительной пищи каждый день. Как они оказались в безплодных пространствах, где десять месяцев в году царит ледяная стужа?

4. Палеонтолог Кювье, исследуя гипсовые отложения Франции, обнаружил чёткое разделение на слои. Они указывают на то, что когда-то большая часть Франции была морским дном, потом сушей, населённой сухопутными рептилиями, потом снова дном моря, населённого морскими животными, потом снова сушей, населённой млекопитающими, потом снова морским дном и снова сушей. Кювье был особенно поражён наличием промежуточных слоёв с полным отсутствием останков животных. Это свидетельствовало о периодах безжизненности Земли.

5. В одной из пещер Англии, на высоте более 24 метров над долиной, под слоем сталагмитов, обнаружились останки животных. Там были кости слонов, носорогов, бегемотов, лошадей, оленей, саблезубых тигров, медведей, волков, гиен, лисиц, зайцев, кроликов… Аналогичные находки были сделаны во Франции.

Как северные олени из снежной Лапландии и бегемоты с берегов тропической реки Конго жили бок о бок в Британии или Франции. Их кости покоятся в одной и той же грязи одних и тех же пещер. Причём, на этих костях отсутствуют следы окаменения. Вероятно, их гибель произошла значительно менее 5 тысяч лет назад.

6. Залежи красного песчаника Шотландии содержат останки миллионов вымерших рыб. Позы их тел свидетельствуют о внезапной массовой агонии. Это исключает атаки хищников или болезни. Аналогичные рыбьи кладбища обнаруживаются и в других местах суши – например, в Северной Италии. Скопления внезапно умерших рыб были погребены под известковыми наносами ещё до того, как их тела начали разлагаться.

В естественных условиях дикой природы, плоть трупов животных быстро поедается другими животными (иногда вместе с костями). Так, дохлая рыба либо всплывает на поверхность, либо опускается на дно. Её сжирают за какие-то часы. Массовые окаменелости животных, с отпечатками костей и тел, свидетельствуют о том, что смерть этих животных произошла в результате катаклизмов.

7. В Южной Англии и в Западной Европе расщелины в скалах, на высоту более 400 метров, забиты костями животных. Там находятся останки мамонтов, бегемотов, носорогов, лошадей, полярных медведей, бизонов, гиен, львов, волков. Кости разломаны на многочисленные фрагменты и перемешаны. Целые скелеты отсутствуют. Какая-то сила без разбора швыряла трупы на скалы и трамбовала ими расщелины. Судя по состоянию костей, происходило это в обозримом прошлом.

8. В 1912 г. в Мэриленде (США) рабочие, делавшие выемку для железной дороги, обнаружили каверну, заполненную костями животных. Там оказались останки северян – росомах и леммингов, землероек, норок, рыжих белок, ондатр, дикобразов, зайцев и лосей. Вместе с ними находились южане – диких свиньи, ископаемые крокодилы и тапиры.

Картину дополняли нынешние обитатели запада Америки – койоты, барсуки и пумы. Кости обитателей рек соседствовали с костями обитателей сухих пространств, кости обитателей лесов – с костями обитателей прерий, кости вымерших животных – с костями ныне живущих. Всё говорило о том, что смерть застигла их всех одновременно.

9. В Китае, вблизи Пекина, в кавернах и расщелинах скал были найдены прекрасно сохранившиеся кости животных и людей. В одном из скоплений оказались останки европейца, малазийца и эскимоса. Состояние костей говорила о насильственной смерти.

Что свело в одно место эту троицу? Международный бизнес? Но их останки были перемешаны с останками животных, ареалы обитания которых тоже кардинально различались: это были обитатели тундр, степей и джунглей.

10. На ранчо Ла Бриа вблизи Лос-Анджелеса обнаружилось изобилие костей животных. В долине, залитой битумом вперемешку с глиной и песком, находились кости, принадлежавшие как вымершим, так и ныне живущим видам. Все кости были переломаны и перемешаны.

В штате Небраска, в агатовом карьере обнаружили слой наносов, кишащий ископаемыми костями. Состояние костей говорит о долгой и жёсткой транспортировке перед тем, как они достигли места упокоения. Десятки тысяч животных какая-то сила приволокла издалека и швырнула в общую могилу.

Катастрофа, по-видимому, была опустошительной, поскольку эти животные – маленький двурогий носорог, когтистая лошадь, гигантская свинья и газелеобразный верблюд – исчезли с лица Земли. Их останки говорят, что их убил разгул стихий. Аналогичные кладбища обнаружены во множестве мест Америки и Европы.

В Германии, в пригороде Берлина, нашли ископаемые останки мамонтов, мускусных быков, северных оленей и полярных лис, живущих в холодном климате. Среди них находились останки львов, гиен, бизонов, буйволов и слонов, живущих в жарком климате. Согласно официальной науке, одни существовали ледниковый период, другие – в межледниковый.

11. Фантастическое количество лавы разлилось в прошлом в штатах Вашингтон, Орегон и Айдахо. Это превышает суммарную площадь Франции, Швейцарии и Бельгии. Толщина этой остывшей лавы доходит до полутора километров. Какое извержение вулкана способно выдать такое количество лавы? Это был потоп от горизонта до горизонта, испарявший озёра, испепелявший леса и плавивший валуны. Обнаруженные на глубине артефакты свидетельствуют, что до этого там жили люди.

12. Сахара, величайшая пустыня мира, когда-то утопала в зелени, питавшей стада травоядных. Об этом свидетельствуют скальные рисунки, изображающие этих животных – в том числе, вымерших (!). Рядом с этими рисунками найдены орудия, сосуды и оружие, характерные для неолита. Значит, облик Сахары радикально изменился в историческую эпоху.

13. По Аравийскому полуострову когда-то протекали три полноводные реки с запада на восток. На юге Аравийской пустыни найдены руины, почти полностью разрушенные временем и стихиями. Там обнаружены следы земледельческой культуры. Было время, когда эта земля была плодородна – как и нынешняя Индия, расположенная на той же широте.

14. На дне Атлантического океана обнаружились многочисленные указания на то, что в ближайшем прошлом – дно было сушей. Исследования дна в морях дали указания на вулканические катастрофы, которые засыпали моря пеплом и заливали потоками лавы. Происходили сейсмические катастрофы, которые поднимали и опускали океанское дно на сотни метров. Во многих местах, например, у побережья Швеции, морское дно образовано свежей остывшей лавой, покрытой лишь тонким слоем осадочных пород.

15. В Северной Гренландии обнаружились ископаемые останки магнолий и фиговых деревьев. Заросли субтропических экзотических растений с сочными плодами произрастали в Арктике, которая на полгода погружается в полярную ночь. А на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане обнаружены мёртвые колонии кораллов, которые растут только в тропических водах. Даже в Египте или Марокко для них слишком холодно.

Кроме кораллов, там обнаружены залежи древесного угля толщиной до 10 метров. Для образования таких мощных пластов угля, древовидная растительность должна была просто буйствовать. Интересно, что в результате естественной жизни леса, мёртвые древесные части превращаются в труху, затем в перегной – и идут на пищу новым растениям. Залежи древесного угля могли образоваться только в результате катаклизмов.

16. Во многих местах в изобилии обнаруживаются огромные «блуждающие» валуны. Их масса достигает 10 000 тонн. Их состав указывает на то, что они были перемещены из отдалённых мест.

Так, альпийские валуны обнаруживаются в горах Юра. Валуны из Финляндии распространялись через Прибалтику и Польшу с заходом на Карпатские горы, а также через Валдайскую возвышенность и Московский регион – до Дона. В Северной Америке валуны, выломанные из гранитов Канады и Лабрадора, распространились по многим штатам северо-востока США. Валуны из гор Норвегии в изобилии имеются в Германии, а также на побережьях и возвышенностях Британии, ныне отделённой от Скандинавии Северным морем.

17. Возраст горных формаций определяется по ископаемым останкам, которые они содержат. У многих горных массивов более молодые формации находятся выше более старых, т.е. эти массивы росли благодаря последовательным нагромождениям нового материала. Особенно это касается Скалистых гор и Альп.

Горообразование – это большая проблема учёных. Многие горы состоят из скал, сильно сжатых параллельно земной поверхности – что свидетельствует о чудовищных силах, которые морщили земную кору. У геологов отсутствует объяснение этим сжатиям, или способностям отдельных гор продвигаться по поверхности. Они могли пересекать долины и даже взбираться на другие горы.

Например, Альпы какая-то сила протащила на сотню миль к северу. Чиф-Маунтин в Монтане преодолела равнину, поднялась по склону другой горы и осталась на её верху. Весь Национальный парк глетчеров в Монтане и большая часть Скалистых гор сдвинулись на много миль. Сдвинуты со своих мест горы на западе Шотландии и в Норвегии.

18. Учёные 19 века, исследовавшие Гималаи, обнаружили на всех высотах в толще скал скелеты морских животных, океанских рыб, а также раковины моллюсков. Самые высокие горы слеплены из бывшего морского дна! Учёные считают, что Гималаи сформировались к нынешнему виду задолго до появления человека на Земле.

В Кашмире, на высоте 1,5 километров, были найдены отложения древнего морского дна. Там имелись ископаемые останки, типичные для палеолита. Похоже, Гималаи росли на глазах у людей.

19. В Скандинавии, Германии, Швейцарии и Северной Италии найдены остатки свайных поселений на озёрах. Катастрофа, все эти поселения, накрыла водой и занесла грязью, песком и известковыми отложениями. Новые свайные поселения возникли много позже, но катастрофа повторилась. «Высокая вода» сопровождалась мощными тектоническими подвижками: озёра внезапно изменяли наклон своего дна.

Во многих местах морских побережий обнаруживаются следы прежних линий прибоя, находившихся выше или ниже нынешних – с перепадом высот до 400 метров. Отсутствие следов промежуточных линий прибоя указывает на то, что изменения происходили скачком.

Краткое изложение статьи блогера Деревенского на ресурсе newfiz_info.

Аграрный вопрос

Чем мельче производитель, тем труднее ему конкурировать на рынке.

Посол США Джозеф Дэвис опубликовал книгу «Миссия в Москву». В ней он пишет о положении в СССР: «К моменту прихода большевиков к власти в 1917 году, страна лишилась 80% промышленного производства. Транспорт выработал большую часть своего ресурса. Гражданская война, последовавшая вслед за революцией, привела к остановке и того, что оставалось.

Г. П. Сазонов – российский статистик, служил в хозяйственном департаменте МВД. В книге «Быть или не быть общине?» в 1891 году он пишет: «Разрушив общину … придётся земельные участки сделать таких размеров, при которых возможно было бы вести действительно хорошо хозяйство подворному владельцу. Благодаря этому, масса народа должна быть обезземелена. … 2/3 населения останутся без земли. … хозяйство будет прекрасно идти у счастливой трети населения…

Куда денутся десятки миллионов? В лучшем случае можно переселить десятую часть. Это будут кадры безземельного пролетариата. …как нам создать такую промышленность, которая потребляла бы десятки миллионов рабочих, просто потому, что у нас отсутствуют рынки, куда можно сбывать продукты. Отсутствуют и такие свободные мировые рынки.

… странно думать, что требуемая промышленность может развиваться быстро. Представьте же, теперь появятся десятки миллионов бродячих, безпокойных и голодных людей. Тут действительно страшно и подумать о последствиях…».

Из монографии Л.Т. Сенчаковой «Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905-1907 гг».

Сход села Яковлево Орловской губернии высказался в своём наказе в Государственную думу в 1906 году следующим образом: «Мы в кабале у помещиков. Их земли тесным кольцом окружили наши земли. Они сытеют на наших спинах, а нам есть нечего. Требуйте во что бы то ни стало отчуждения земли у частновладельцев-помещиков и раздачи её безземельным и малоземельным крестьянам. Казённых земель у нас нет. Переселяться на свободные казённые земли в среднеазиатские степи мы не желаем. Пусть переселяются туда наши помещики. Пусть заводят там образцовые хозяйства, которых мы здесь что-то не видим».

Крестьяне села Пушкино Костромской губернии: «Если вы уже очень хвалите Сибирь, так и переселяйтесь туда сами. Вас меньше, чем нас, а, следовательно, и ломки будет меньше. А землю оставьте нам».

Любая власть: царская, советская, теологическая или марсианская, получила бы к 30-м годам проблему. В агропромышленном секторе возникает излишек рабочей силы и малоэффективное производство. При любом строе высвобождаются десятки миллионов крестьян. Одна коллективизация была безполезна для решения этого вопроса.

Руководство СССР заявило, что индустриализация и коллективизация – это единый, взаимосвязанный пакет. Отсутствует возможность их выполнить по отдельности. Коллективизация даёт больше сельхозпродукта, но выбрасывает людей из села. Индустриализация одновременно, занимая этих людей, потребляет их ртами выросшие объёмы сельхозпродукта.

Вспомним «британские огораживания». Промышленности требовались рабочие руки. Крестьян налогами согнали с земель и заставили работать за гроши на капиталистов. Закон предписывал бродяг и нищих наказывать двумя годами каторжных работ. По сравнению с Англией, в СССР обошлись с крестьянами значительно гуманнее.

Сталину удалось индустриализацией-коллективизацией разрубить гордиев узел. Он представлял из себя низкий уровень развития сельскохозяйственного производства, хроническую нищету деревни, отсутствие значительного рынка для сбыта промышленной продукции. Была обеспечена жизнь в городах и перспективы многим миллионам хлынувшим в города беднейшим крестьянам.

Джозеф Дэвис продолжает рассказ о положении в СССР: «После частичного восстановления экономики в годы НЭПа, кризис продолжался. В 1927 году Сталин предложил свой пятилетний план. При этом правительство вновь столкнулось с пассивным сопротивлением сельскохозяйственных районов.

В 1935 году Советский Союз произвел примерно треть мирового урожая пшеницы, или в 2,5 раза больше, чем в США. В том же году здесь выращена половина мирового урожая овса и 80% ржи. Количество скота составляло 49 млн., вдвое больше, чем в Германии. Количество тракторов достигло 483 тыс. штук, а комбайнов – 153 тыс. В 1936 г. до 91% земель обрабатывалось механическим способом.

В 1936 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству комбайнов и сбору сахарной свёклы, на второе место – по общему объёму производства, на третье – по выплавке стали и производству суперфосфатов, и на четвёртое – по добыче угля. Советский Союз располагал 75% мировых запасов леса.

Краткое изложение статьи ресурса ihistorian_livejournal_com.

P.S. Начиная с 1929 года по 1955 год (за вычетом военных лет) экономика СССР росла в среднем на 13,8%. Продолжение такого темпа грозило гибелью капитализму. Он помог троцкистам совершить в 50-е годы переворот в СССР.

P.P.S. Парадокс! Сталин сумел на ровном месте создать безконечный рынок сбыта для промышленной продукции, о котором мечтал Сазонов. За рынок сбыта мировые державы развязывают войны. А глупые люди упрекают Сталина за то, что он создавал этот рынок слишком быстро, и в следствие этого – появился ДЕФИЦИТ.