Архив рубрики «castle»

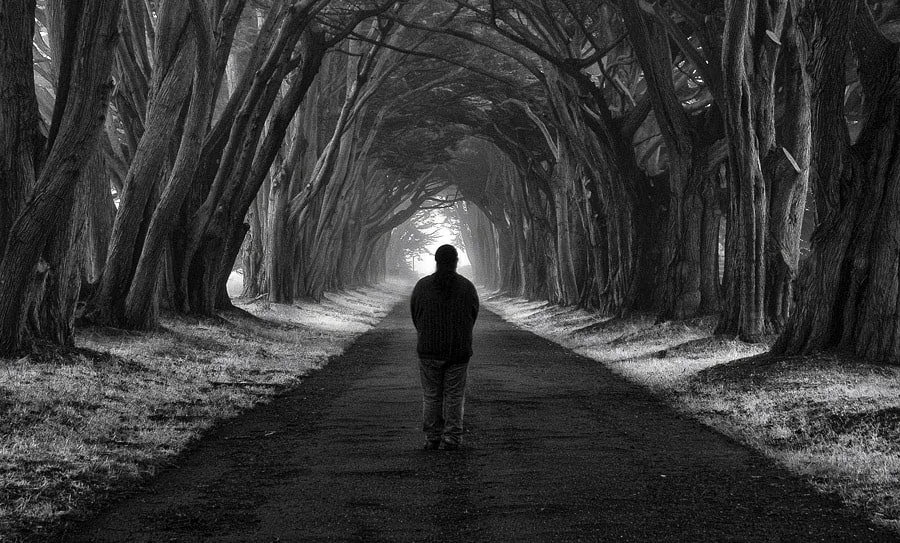

Привидения

Карл Густав Юнг указывал, что привидение есть прежде всего продукт деятельности человеческого разума. Она может быть, как сознательной, так и безсознательной, иногда – коллективной.

Эндрю Ланг заметил: «Человек меняется, но призраки со времён Древнего Египта всё те же». С того времени наши представления о гостях из иного мира значительно обогатились. Посмотрим на основных представителей призрачного семейства.

1. Привидение – «It». Это понятие ввёл в теорию психиатрии великий венский врач Георг Гроддек. Оно вырастает из подсознания. Привидение живёт с нами и за счёт нас. Оно избавляется от «оболочки», когда она перестаёт ему быть полезной. Иногда привидение в самом прямом смысле слова «сходит» с ума и принимается терзать жертву извне.

2. Привидение – «Id». Это открытая Фрейдом «кладовая» подсознательной памяти. В ней хранятся (обычно под надёжным замком) худшие наши инстинкты. Иногда после сильного потрясения «дверь» срывается с петель. Оно вызывается, как правило, физическим или психологическим насилием со стороны родителей. Наше второе «я» оказывается на воле. Здесь оно толкает жертву либо к убийству того, кто в своё время причинил ей боль, либо к самоубийству.

3. Привидение – суперэго. Этим термином Фрейд обозначил высший уровень сознания. Он скрыт в самой глубине нашего разума.

4. Привидение – элемент наследственности. Призрак, порождённый родовым или семейным самовнушением. Эта психическая формация выстраивается многими поколениями. В определённый момент оно отделяется от основного массива и обретает жизнь. Привидение поселяется среди обитателей особняка или замка. Чем древнее род, тем лучше виден призрак. Стоит только лишить фигуру подпитки мыслями окружающих, как она на глазах чахнет, принимает поистине жалкий вид и, наконец, исчезает.

5. Привидение – легенда, сказка, миф. Такую природу имеют феи, гномы, «маленькие народы». В основе явлений такого рода – неосознанное желание человека приобщиться к истории.

6. Привидение – оборотень, фамилиар, вампир. Фамилиар – «ведьмин родич». Все эти мерзкие существа вполне реальны. Более того, они являются близкими родственниками. Это осколки экс-человеческой психики. Их выбрасывает по разным причинам в материальный мир. Они материализуются и впитывают в себя энергию человека.

7. Привидение – исторический «фильм». Есть люди, обладающие удивительным даром. Они, взяв в руки тот или иной предмет, способны подробно описать всю его историю. Так называемый «психометрический» феномен – яркое свидетельство того, что о собственной памяти мы знаем ещё очень и очень мало.

Судя по всему, индивидуальная память человека есть одновременно и часть памяти «коллективной». В Средние века это именовалось Планетарным Разумом. Привидения возникают время от времени на местах жестоких сражений. Они напоминают трёхмерный озвученный фильм.

1. Призрак – телепатический образ.

2. Призрак – шизофреническая психопроекция. Это реакция психики подростка на самодурство взрослых. Ребёнок, «раздваиваясь», легко «даёт сдачи» обидчику. При этом он сохраняет чистую совесть. Это сопровождается приступами удушья, вздутием тела, появлением на коже стигматических знаков.

3. Призрак – астральный двойник. Они идеальный пример «призрака, явившегося изнутри». Призрак – сам Дьявол. Его жертвы – люди, убедившие себя в том, что обязательно отправятся в ад после смерти.

4. Призрак – инкуб («демон-любовник»). Суккуб – это безтелесная «дама», падкая на мужскую плоть. Они являются духами умерших. Суккуб и инкуб зависли меж двух миров. Их держит «крючок» страсти, которую они испытывали при жизни.

5. Призрак – «ведьма». Это близкая родственница суккуба. В нашей реальности они возникают, чтобы отомстить.

6. Призрак – дух умершего.

Существуют ли они, привидения в классическом смысле этого слова? Это главный камень преткновения на пути парапсихологии. Прежде чем утвердительно ответить на этот вопрос, проведём чёткую грань между привидением (ghost) и видением (apparition).

Видения появляются без привязки к месту. Обычно они пытаются сообщить о смерти, предупредить об опасности, призвать на помощь. Видение всегда «человечно». Его появлению сложно испугаться. Видение несёт в себе искорку жизни. Галлюцинации – это другое.

Призрак – это что-то из потустороннего мира. При встрече с ним мы ощущаем замогильный холод, сердце нам сковывает ужас. Привидение – это движущаяся оболочка. Самое страшное в призраке – это его подчинённость какой-то загадочной цели.

Призрак может быть человекообразен и быть «духом» животных. От встреч с ними почему-то приходят в ужас их живые собратья. Если верить теософам, существуют и так называемые элементали. Это демоноподобные сущности. Встреча с ними для человека смертельно опасна.

Краткое изложение отрывка из книги Фодора Нандора «Меж двух миров».

Как возникают привидения

Специалист по информатике Вик Тэнди на всю жизнь запомнил один вечер. В тот раз его привычный мир таинственным образом изменился. В семь часов вечера он был ещё в своей лаборатории в университете в Ковентри. Другие сотрудники уже ушли.

Тэнди так увлёкся работой, что забыл о времени. Вдруг его прошиб холодный пот. Он почувствовал, что в пустой лаборатории за ним кто-то наблюдает. Краем глаза он увидел привидение. Когда Тэнди попытался рассмотреть его внимательнее – оно исчезло.

Это заинтересовало Тэнди. Он стал исследовать это явление. Так он стал «охотником за привидениями». Вик Тэнди считает, что выяснил, откуда берутся привидения. Он заявил, что англичане чаще видят привидения, чем жители других стран.

В туманной Англии покойники имеют больше причин бродить после смерти по гулким коридорам и башням старинных замков и особняков. Известны тысячи старинных зданий, в которых людей издавна пугают привидения в виде бледных девушек в белых одеяниях, монахов и даже королей.

Тэнди объясняет это сильным морским ветром. Он пронизывает Британские острова из края в край. При этом возникают звуковые волны определённого диапазона. Они до сих пор оставались без внимания. Эти волны воспринимаются человеком в виде привидений или призраков.

Идея возникла совершенно случайно. Тэнди хотел подготовить рапиру к соревнованиям. Это было на следующий день, после того как он наблюдал в лаборатории привидение. Тэнди зажал рапиру в тиски. Вскоре она стала сильно колебаться. Это выглядело так, словно её раскачивала таинственная рука.

Тэнди подумал, что перед ним явление резонанса. Он вспомнил, как иногда позванивали бокалы в серванте, когда был включён музыкальный центр.

Странно было только то, что в лаборатории в этот момент какие-либо звуки отсутствовали. Была тишина.

Тэнди занялся измерениями с помощью различных приборов. Он сильно удивился, когда выяснил, что в лабораторной тишине стоял адский шум и грохот. Всё это звучало на более низких частотах, чем способно воспринимать человеческое ухо. Шум звучал в инфразвуковом диапазоне.

Вскоре Тэнди обнаружил источник шума. Им оказался новый вентилятор в системе кондиционирования воздуха. Как только Тэнди выключил его, рапира перестала дрожать.

Тогда ему пришла в голову мысль: «А вдруг инфразвук имеет отношение к привидениям?» Звуковые волны, измеренные им в лаборатории, имели частоту 18,98 герц. Это близко к частоте движения глазного яблока у человека. Тэнди решил: «Возможно, звуковые волны заставили мои глаза резонировать. Поэтому я увидел фигуру – то, что отсутствовало».

В природе часто встречаются звуки в инфразвуковом диапазоне волн. Например, если сильные порывы ветра ударяют о стены старинных башен. Эти звуки проникают, сквозь самые толстые стены. Особенно сильные завывания ветра образуются в коридорах. Чаще всего привидения бродят по длинным коридорам, где гуляют сквозняки.

Нужно выяснить, почему эти «резонансы» принимают вполне определённые формы. Осталось загадкой, как себя ведут мощные инфразвуки, вызываемые ветром от мчащихся автомобилей. Имеются сообщения автомобилистов, что они проезжали сквозь привидения.

Краткое изложение рассказа Николая Непомнящего.

Полтергейст Дэнни

Покупка старинной кровати 19 века может обернуться ночными кошмарами.

События происходили в Саванне, штат Джорджия. На Рождество 1998 года Эл Кобб купил антикварную кровать для одного из своих сыновей-близнецов.

Дизайн кровати был в стиле конца 1800-х годов. 14-летнему Джейсону подарок очень понравился. Комнату мальчика переделали под стиль кровати. Три дня спустя он пожаловался, что ему страшно спать в новой кровати.

Джейсон сказал родителям, что чувствует чьё-то присутствие во время сна. Как будто кто-то лежит рядом с ним. Чья-то голова находится на подушке. Она смотрит, как он спит. Джейсон чувствовал холодное дыхание на шее. Родители подумали, что ему мерещится.

Однако на следующее утро Джейсон обнаружил лежащей рамку с изображением его умерших бабушки и дедушки лежащей изображением вниз. Он поставил её вертикально. На следующее утро фотография снова лежала изображением вниз.

На третий день фотография лежала посередине кровати. Рядом находились предметы, изначально расставленные в разных частях комнаты. Семья была в ужасе. Эл Кобб спросил: «Кто это делает?» В ответ – тишина. Эл оставил листок бумаги и мелок в комнате Джейсона. Все вышли. Когда вернулись, на бумаге можно было разобрать: «Дэнни, 7».

Так семья Кобб познакомилась с Дэнни. Он написал им о себе. Его мать умерла в 1890 году в этой кровати. Дэнни написал: «Никто не спит на кровати». Из-за этого Джейсон переехал в комнату своего брата-близнеца Ли.

Дэнни писал записки. Иногда они вызывали мелкие конфликты в семье. Например, он написал, чтобы брат-близнец Ли бросить курить. Призрак также играл в крестики-нолики с семьёй. Мать семейства, Лила, спросила, как выглядит Дэнни. Призрак описал себя с карими глазами и тёмными волосами.

Вскоре Джейсон обрёл способность видеть Дэнни. Однажды Джейсон прибежал к отцу. Он сказал ему, что Дэнни находится в его спальне. Эл Кобб обнаружил в спальне движущиеся ножницы, парящую бутылку с лосьоном и вырванную страницу из раскраски. Она была, подписана именем Дэнни.

О полтергейсте стало известно в округе. Эндрю Николс – глава исследовательского подразделения парапсихологии во Флориде. Он приехал в дом Кобба, чтобы расследовать это дело. По всему дому были установлены камеры. Имелись приборы для обнаружения аномальных электромагнитных волн. Однако паранормальная активность полностью прекратилась. Дэнни покинул дом.

Краткое изложение статьи ресурса occult-world_com.

Рукопись Войнича

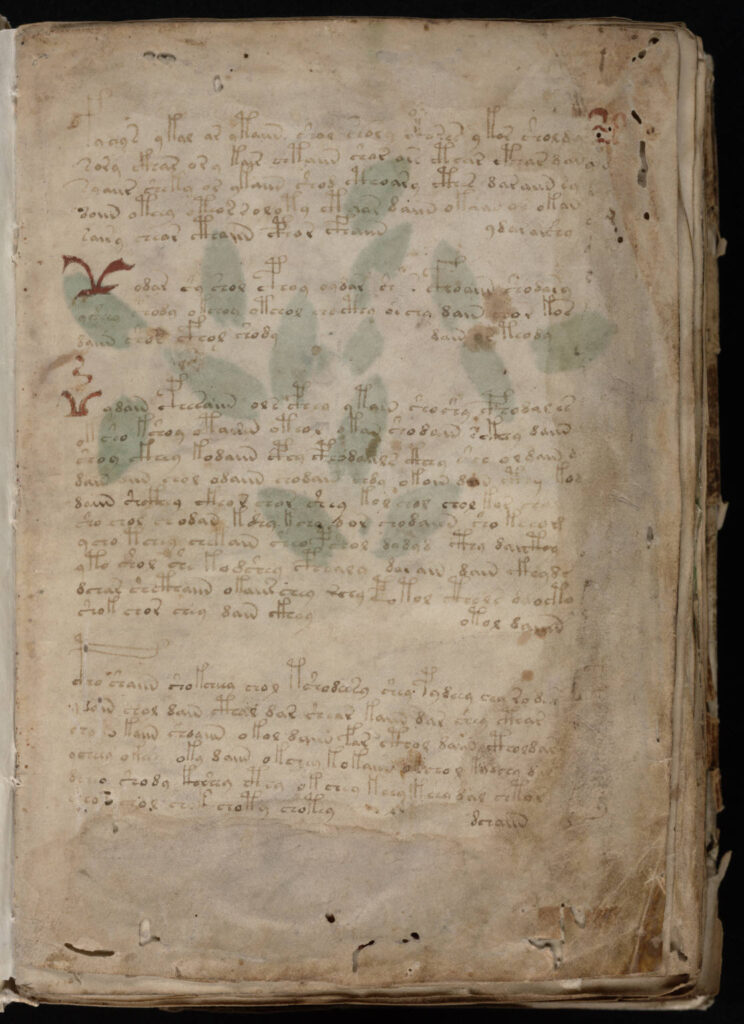

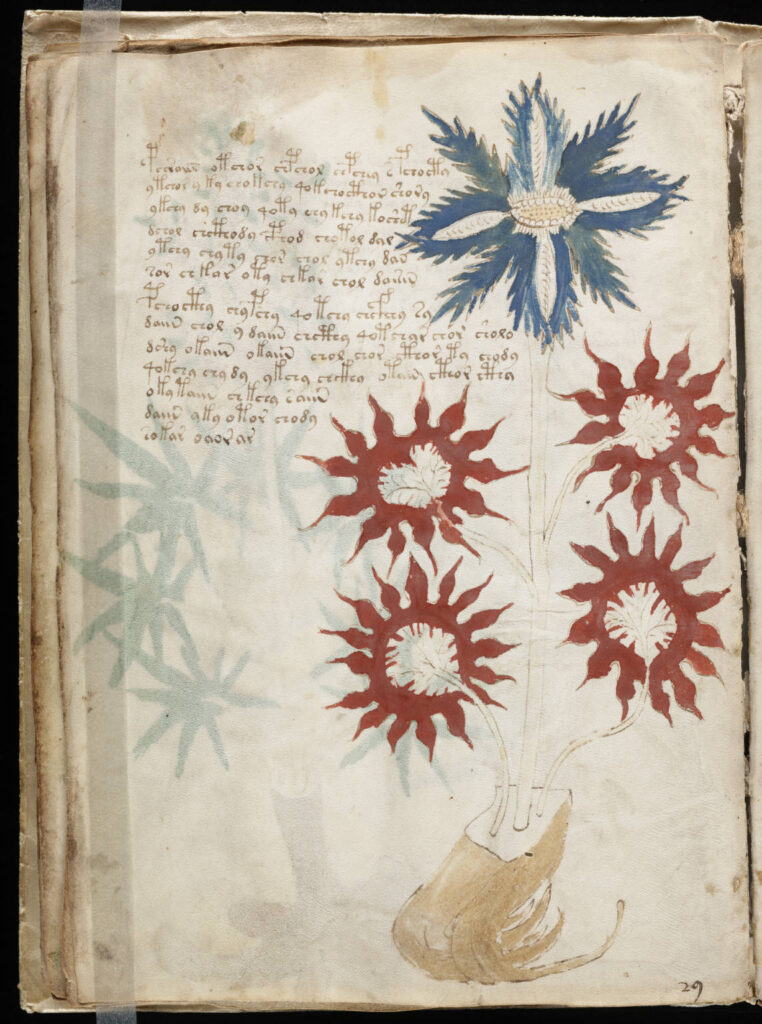

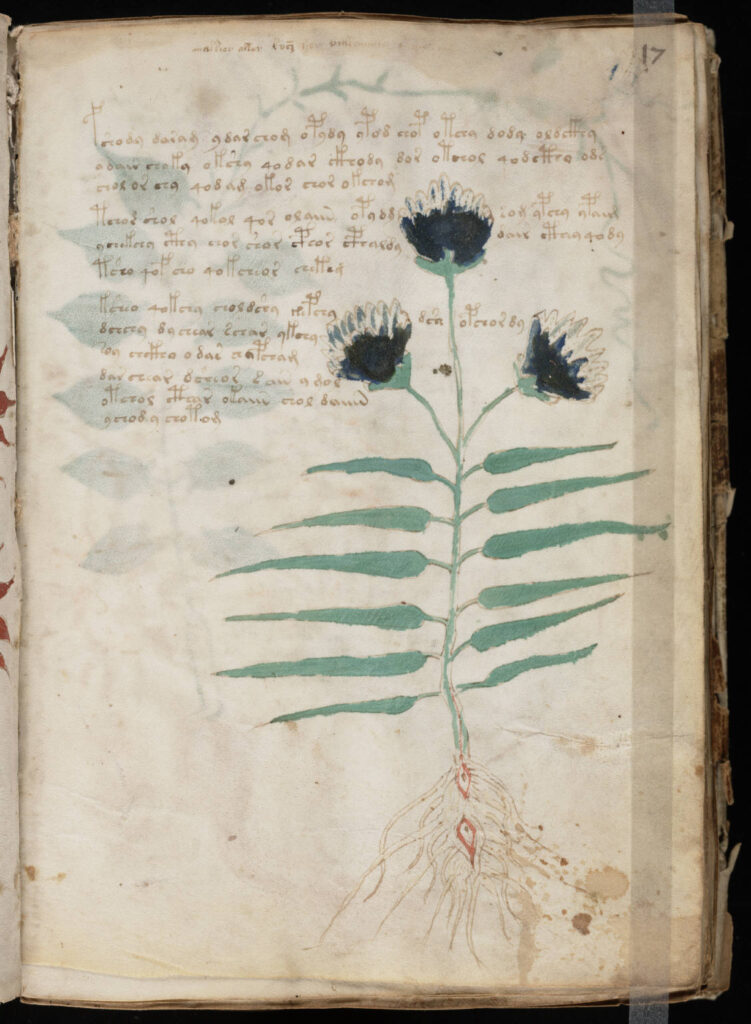

Рукопись Войнича представляет собой иллюстрированный книгу, написанную от руки загадочным шрифтом. Его назвали «Войничезе». Пергамент, на котором написана рукопись, датирован радиоуглеродным методом началом 15 века (метод даёт ошибку до 10 000 лет).

Стилистический анализ показал, что рукопись могла быть написана в Италии в эпоху итальянского Возрождения. Загадкой является происхождение, авторство и назначение рукописи. Выдвигаются разные гипотезы о тексте рукописи. Предполагается, что для написания текста использовался загадочный язык. Возможно, это какой-то шифр или мистификация.

Рукопись состоит из 240 страниц. Предполагается, что часть страниц отсутствуют. Текст пишется слева направо. Отдельные страницы представляют собой сложенные листы разного размера.

На большинстве страниц имеются фантастические иллюстрации и диаграммы. Отдельные страницы грубо раскрашены. Имеются разделы рукописи с изображениями людей, вымышленными растениями, астрологическими символами и т. д.

Рукопись названа в честь Вильфрида Войнича. Это польский книготорговец, который приобрёл её в 1912 году. С 1969 года она хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета. В 2020 году Йельский университет опубликовал рукопись в своей цифровой библиотеке.

Рукопись Войнича изучалась как профессиональными криптографами, так и любителями, в том числе американскими и британскими дешифровщиками времён Первой и Второй мировых войн. Пытались её расшифровать взломщики кодов Прескотт Карриер, Уильям Фридман, Элизабет Фридман и Джон Тилтман.

Имеются статьи об испанском фальсификаторе. Он создал большое количество подделок средневековых миниатюр. В статьях упоминалось, что фальшивые миниатюры в Британский музей попали через торговца Войнича.

В то же время этот факт скрывается в подавляющем большинстве биографий Войнича. В них он фигурирует лишь как лондонский антиквар польского происхождения, первооткрыватель знаменитого Манускрипта Войнича.

Многие исследователи уже ставили под сомнение подлинность знаменитого манускрипта. Однако большинство учёных-исследователей до сих пор признают его подлинность. Вероятно, факт, что антиквар продавал подделки, ставит под сомнение другие его находки, в том числе и знаменитую рукопись.

Краткое изложение статьи блогера is3_soundragon_su.

Полтергейст в селе Аскиз

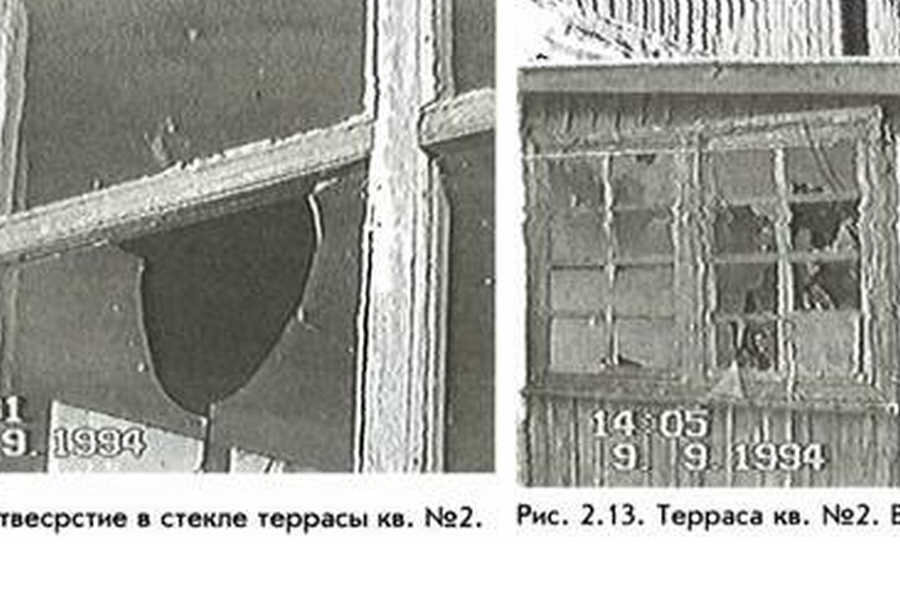

18 августа 1994 года Эрна Рот отправилась за пенсией на почту. Её сыну Егору было 11 лет. Он прошёл с мамой до почты и вернулся домой. Эрна возвращалась домой. Навстречу ей бежал перепуганный ребёнок. Он кричал: «Мама, скорей! У нас кто-то бьёт окна».

Эрна зашла в дом и схватилась за голову. Стёкла в окнах – выбиты. В квартире хаос. Вещи раскиданы, холодильник и умывальник лежат на боку.

Эрна спрашивает сына: «Кто это натворил?» Егорка отвечает, что он всё это обнаружил, вернувшись домой с улицы.

Эрна решила сходить в милицию. Когда она вернулась, сын с испуганным лицом говорит: «Когда ты вышла, со стола вдруг взлетел складной нож и воткнулся в косяк».

Приехали милиционеры. Они зафиксировали погром. Потом стали выяснять, кто мог это сделать. Подозрение пало на одного человека. Он был крайне удивлён случившимся. Его допросили, он всё отрицал. Выяснилось, что у него было алиби.

Хозяева вставили окна в избе, навели порядок. 8 сентября начался новый виток полтергейста. Эрна вернулась домой от дочери. Дверь оказалась подпёрта вилами. Хозяйка убрала инструмент на место и вошла в комнату. Она обнаружила лежащий на полу умывальник.

В этот момент в дверь постучали. Эрна попыталась её открыть. Но она была заперта. Позже выяснилось, её подпёрли лопатой. Эрна подумала, что кто-то хулиганит.

Вскоре пришла Надя. Это дочь Эрны. Она замужем. Живет с мужем в этом же доме. Дом на 4 квартиры. Сидят, смотрят телевизор. Вдруг опять стук в дверь. Попытались открыть дверь. Кто-то подпёр её столбиком.

Надя пошла к себе около одиннадцать часов. Вскоре в доме зазвенели окна. В них полетели камни. К Эрне прибежала соседка. Она заявила, что камнями дом «обстреливали» какие-то невидимые силы. После этого всё затихло.

Вскоре к избе подъехал супруг Эрны Георгий. Он вошёл внутрь. После этого снова посыпались стекла. К тому времени около дома собралась толпа. Она попыталась поймать хулигана. Везде было пусто. Однако камни летят. Минута, две – тишина. Потом – стук. Затем звон стёкол.

Прибыли исследователи паранормального. Эрна им рассказала, что перед этим ей приснился сон. Снилась белая фигура ростом по пояс. Лицо белое, мёртвое. Похож на мужчину.

Соседка Эрны рассказала исследователям, что камни и куски угля летели со стороны дороги. Они поднимались вверх. Потом раскручивались, словно пращой. После этого летели в направлении дома.

В следующие дни во всех четырёх квартирах стали твориться загадочные события. Ведро с помоями прилетало с террасы в кухню. Какие-то силы вырывали мясорубку из рук, билась посуда, двигалась мебель, взлетали в воздух веник, лопата, полено и другое.

Очевидцы рассказывали о странных явлениях. Деревянный стульчик подлетел и легонько ударил по голове Егорку. Он решил прилечь на свою кровать. Вдруг одна подушка полетела на стол, а другая – к порогу.

На печке лежали лучины для растопки. Одна из них подлетела к кровати и ударила четыре раза по спинкам. Затем она полетела обратно и улеглась на своё место. После этого кровать отодвинулась от печки.

Потом стул поднялся и подлетел к раме. Она помешала ему вылететь наружу. Эрна шла по комнате. Видит у Егорки глаза округлились от страха, губы дрожат. Она услышала шум сзади. Повернулась – к ногам упал веник. Он летел за ней в горизонтальном положении. При этом быстро вращался вокруг оси.

Милиция разводила руками. На помощь хозяева позвали местного священника. Он сказал, что это действия падших духов – демонов. Чтобы решить проблему, он предложил купить и поставить в каждую комнату святую икону и осветить дом. Кроме того, убрать из дома всю еретическую литературу. Это были книги Ленина, Вольтера, Толстого, Маркса и др.

Но полтергейст продолжил свои проделки. 13 сентября Георгий вернулся домой около семи часов вечера. Он был выпивши. Он заявил, что будет пить всю ночь. Георгий лёг спать около часа ночи. Эрна проснулась в 05.30. Она заметила, что супруг лежит в странной позе, с выражением ужаса на лице. К тому моменту он уже был мёртв.

Георгия похоронили без вскрытия. Этот факт заинтересует прибывших специалистов из Томска. Тело было эксгумировано. Вскрытие показало, что

все внутренние органы были в порядке. Причины для смерти – отсутствовали.

Исследователи предположили, что причиной гибели послужило воздействие полтергейста на нейронные сети головного мозга. Это было сделано с целью нарушения управления работой сердца и его остановки.

Вскоре скончался ещё один участник этих событий. Это был сосед Николай Кезин. У него после странных событий развился некроз поджелудочной железы. По словам медиков, заболевание имело странный характер. Через год скончался его сын Александр. Исследователи считают, что все эти смерти связаны с полтергейстом. Вскоре странные события прекратились.

Многие люди сталкиваются с явлениями полтергейста. Они считают их безобидным явлением. Часто происходят разрушительные действия. Большинство стараются дождаться, когда всё само прекратится. Однако заигрывание с «барабашкой», «домовым» и другими подобными формами проявления полтергейста может иметь очень опасные последствия для человека. Они могут привести к гибели человека.

Краткое изложение статьи ресурса ufo-com_net.

Введение в полтергейст

Полтергейстом называют редкое явление воздействия на предметы и лю-дей загадочных сил. У человека отсутствует возможность видеть их источник. Официальная наука отказывается изучать это явление. Она его замалчивает.

Это связано с тем, что у науки отсутствует его объяснение. Более того, при полтергейсте нарушаются многие законы физики. В тоже время, многие учёные были очевидцами и исследователями полтергейста.

«Оккультизм» – общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе. У обычного человека отсутствует доступ к ним. Эти силы становятся доступны для «посвящённых». Они должны пойти через особую инициа¬цию и специальную психическую тренировку.

Цель ритуала посвя¬щения заключается в достижении «высшей ступени» сознания и нового видения мира. Это открывает доступ к так называемым тайным знаниям по воздействию или контролю над скрытыми силами природы и человека. Эти ритуалы часто связаны с психическими потрясениями, переживанием смерти и «новым рождением».

Полтергейст, в рамках оккультизма – это «психокинез». Он производится человеком или безтелесным существом, привязавшимся к нему. Способ объяснения загадочного другим, ещё более загадочным – характерен, как для оккультизма, так и для науки.

Объяснения ок¬культистов сводятся к тому, что «посвящённые» знают, как в действительности обстоит дело. Однако они скрывают это, чтобы сохранить тайные знания в узком круге «посвящённых». Это избавляет их от обоснования любых своих высказываний.

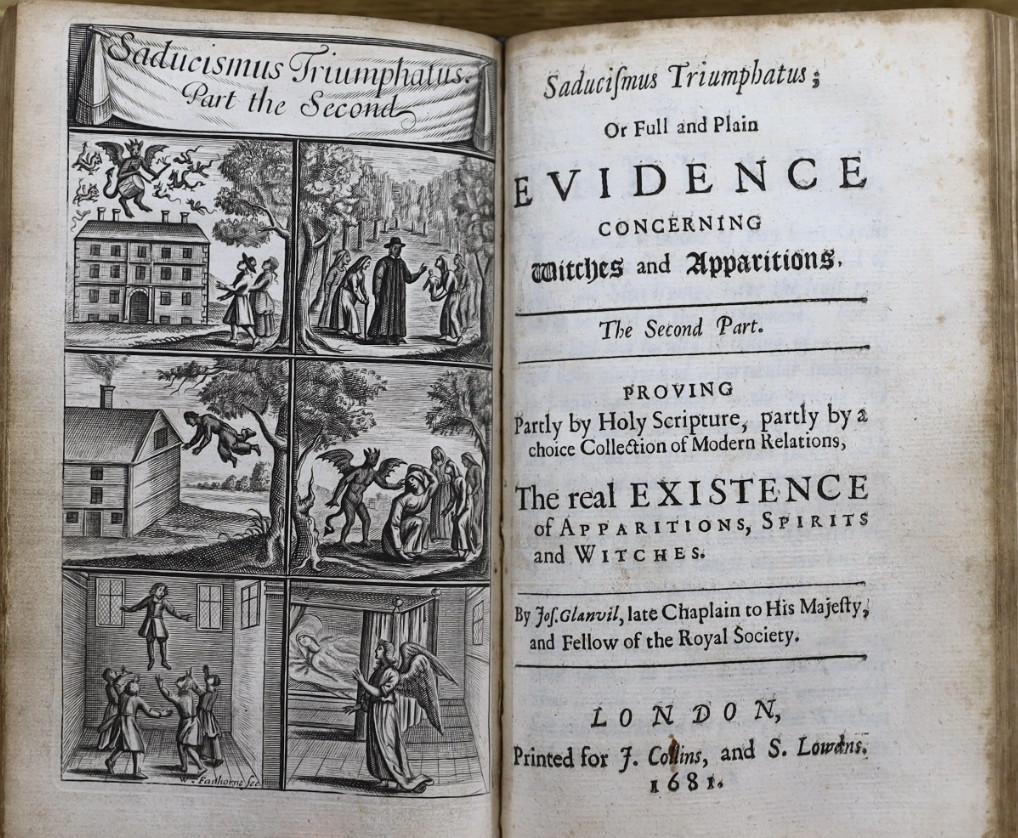

До середины 19 века проявления полтергейста относились к «проискам дьявола». В числе первых исследователей полтергейста были сэр Уильям Барретт и Фредрик У. Майерс. Майерс определил, что полтергейст отличается от привидения.

Наука затруднялась дать определение полтергейсту. Это явление относили к категории «чудес». Его вклю¬чали в состав парафизики, т.е. выходящего за пределы физики. Исследованием полтергейста занялись оккультисты.

Научный подход к изучению феномена стал применяться лишь в первой половине 20 века. Этим занялись Нандор Фодор и Гарри Прайс.

Нандор Фодор в 1930-х годах выдвинул новую теорию. Он считал, что полтергейст вызван человеческой психикой. В ней сконцентрированы подавленные чувства (гнев, раздражение, озлобленность). Фодор сформулировал представление о полтергейсте как о «психической проекции» болезненной психики. Он выводит наружу развивающуюся подростковую внутреннюю агрессию.

Нандор Фодор утверждал, что обычно источником полтергейста оказывается угнетённая психика подростка, вступающего в стадию полового созревания. Вследствие каких-то временных аномалий нервной системы, энергетическая пружина её таинственным образом распрямляется. Она выбрасывает в пространство свою одушевлённую проекцию.

Проекция превращается в злобного невидимку. Он швыряет камни, бьёт посуду и разрушает всё, что попадётся под руку. Как правило, «шумный дух» вполне удовлетворяется содеянным и успокаивается сам собой. Иногда он открывает в себе дар поджигателя. Это оказывается значительно опаснее, чем все прежние шалости, вместе взятые.

Уильям Дж. Ролл – директор Фонда психических исследований в Дерэме, штат Северная Каролина. Он проанализировал 116 сообщений о полтергейсте. Ролл обнаружил общий для всех фактор. Он назвал его «повторяющимся спонтанным психогенезом». Он вызывает физический эффект. Его рациональное объяснение – отсутствует.

Ролл подтвердил идею Фодора о том, что в центре полтергейста находится ребёнок или подросток. Он безсознательно и безнаказанно «мстит» окружающим. По наблюдениям Ролла, «фокальными лицами» полтергейста чаще оказываются девочки. У них отсутствует понятие того, что они сами вызывают движение предметов или возгорания. Однако, они испытывают удовлетворение от происходящего.

Остаются загадкой случаи, когда у исследуемых отсутствуют психологические проблемы. Кроме того, полтергейст проявляется в домах, где в семье отсутствуют дети.

Мишель Персингер специалист по когнитивной нейробиологии. Он предполагает, что причина полтергейста – геомагнитное поле. Физик Дэвид Тернер предположил, что полтергейст и шаровая молния – явления одной природы. Они вызывают аналогичные физические эффекты. Появился термин «псевдо-психический» феномен. Он означает, что проявления полтергейста вызываются загадочными физическими силами. Их ещё нужно изучить.

Парапсихолог Уильям Дж. Ролл и физик Хэл Патхофф из университета Дюк считают, что передвижения предметов без видимой причины могут быть вызваны аномалиями в так называемом поле нулевой точки. Канадский изобретатель Джон Хатчинсон утверждает, что воспроизвёл отдельные проявления полтергейста в лабораторных условиях. Например, левитацию, исчезновение объектов. Однако остаются тайной такие проявления полтергейста, как голоса, смех, надписи и многое другое.

История могилы Карла Прюитта

Банальная история об измене закончилась убийством и появлением полтергейста. Это случилось в 1938 году в Пуласки Каунти, штат Кентукки (США). Карл Прюитт вернулся домой после трудового дня. Он застал жену в спальне с другим мужчиной.

Карл пришёл в ярость. Он схватил цепь и начал душить жену. Её любовник скрылся с места происшествия. После того как жена умерла, Карл свёл счёты с жизнью.

Прюитта похоронили на кладбище другого города. На его могиле происходили странности. Посетители кладбища видели загадочные пятна. Они были похожи на круги. Иногда, пятна начинали соединяться. На могильной плите возникало изображение, похожее на цепь.

По округе поползли слухи о странном изображении на могиле. Группа мальчиков приехала на велосипедах к могиле. Они хотели посмотреть феномен. Один из них решил произвести впечатление на друзей. Он бросил камень в надгробную плиту. По пути домой мальчик погиб. Велосипедная цепь соскочила. Затем она взлетела вверх и обернулась вокруг шеи мальчика. Цепь задушила его.

Мать мальчика помешалась от горя. Она решила отомстить могильной плите. Женщина взяла топор и попыталась разбить плиту. На следующий день её нашли мёртвой. Вокруг её шеи была обёрнута бельевая верёвка. Лезвие топора было в зазубринах. Однако надгробие Прюитта осталось целым.

Через какое-то время мимо кладбища на повозке вместе с семьёй ехал фермер. По какой-то глупой причине, он решил выстрелить из пистолета в надгробную плиту Прюитта. После выстрела, лошади резко рванули повозку. Всех выбросило из повозки. Поводья обернулись вокруг шеи фермера. Это привело к его удушению.

Следующей жертвой стала пара полицейских. Они были убеждены, что проклятие – выдумка. Полицейские пошли на кладбище. Они осмотрели надгробие и посмеялись над легендой. Потом сфотографировались возле могилы Прюитта.

По пути назад, их начал преследовать яркий свет. Он ослепил водителя. Это привело к тому, что водитель съехал с дороги и врезался в столб. Полицейских выбросило из автомобиля. Вдоль дороги шло проволочное ограждение. Проволока перерезала им шеи. Оба погибли.

В 1940-е годы легенда стала популярной. Она обрастала новыми подробностями. Люди обходили стороной могилу Прюитта. Последней жертвой стал мужчина. Он решил уничтожить надгробие. Человек пришёл на кладбище с кувалдой. Он принялся бить ею по надгробию.

Люди услышали удары кувалдой по могильной плите. Внезапно они прекратились. Раздался леденящий кровь крик. Он сменился хрипом. Мужчину нашли мёртвым. Его шею обвивала цепь. Ею закрывали ворота.

После этого происшествия тело было эксгумировано. Его тайно перезахоронили. Надгробие могилы Прюитта – уничтожено.

Краткое изложение статьи ресурса cvltnation_com.

Загадочная икона

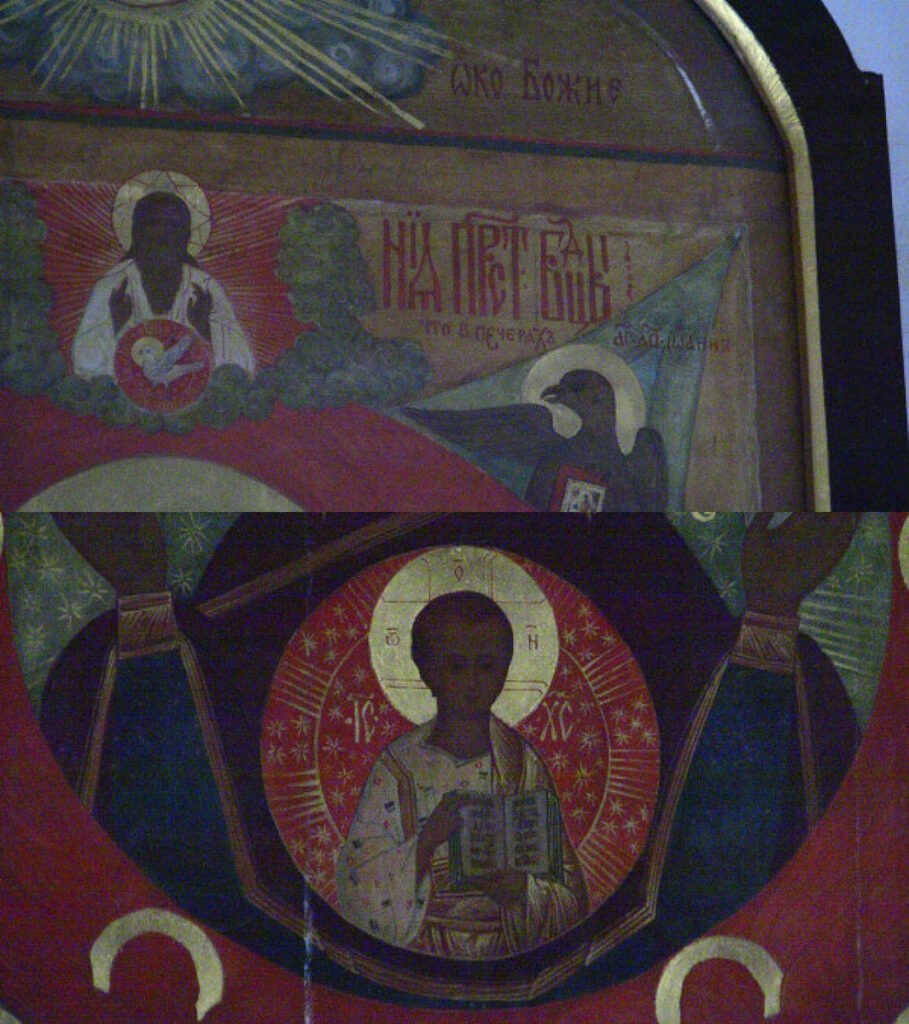

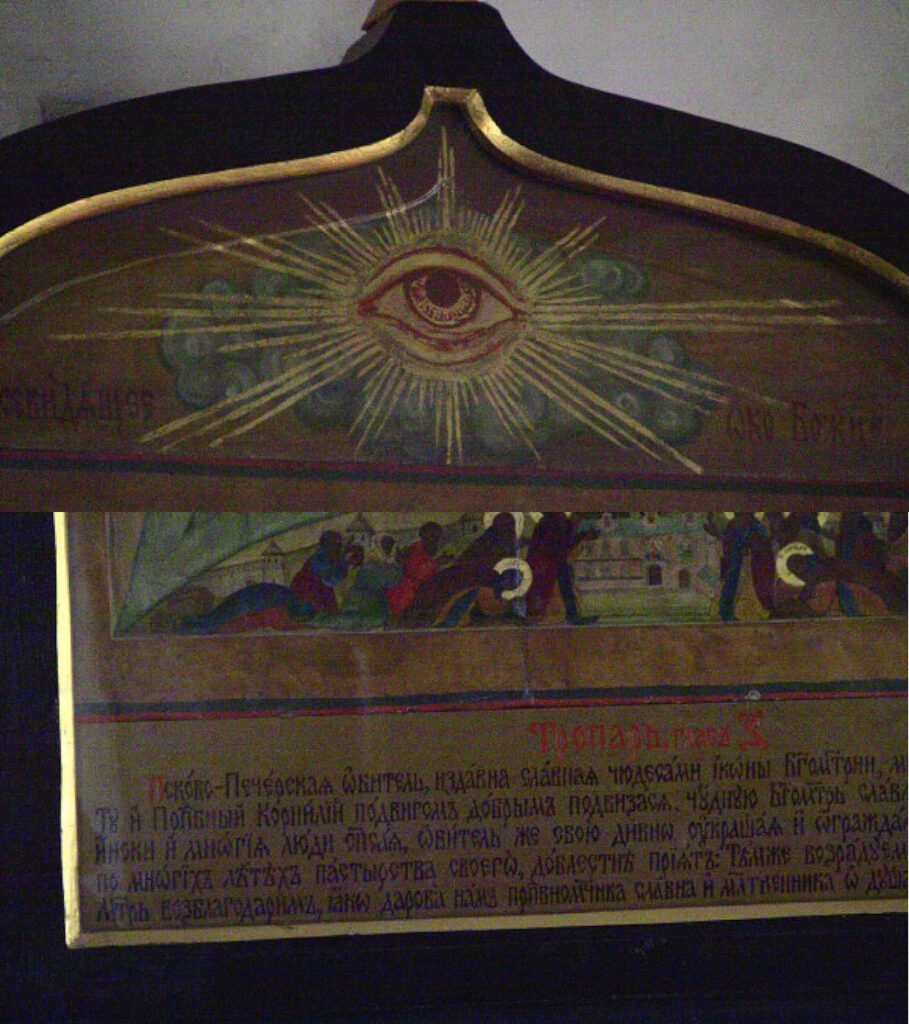

Под Псковом находится Псковская Печора. Монастырь имеет интересную историю. В проходной башне висит загадочная, еретическая икона. Она нарушает каноны классического христианства. Вероятно, она старее чем все известные нам иконы. Её официально датируют 15-16 веком, но она сильно отличается от аналогичных икон тех же веков.

В глаза верующих пропускают её. Икона висит на проходе, и простой верующий пройдёт мимо. Остановимся и внимательно рассмотрим её. Видим красный круг ярила солнца – это языческое написание! Над иконой красуется довольно большой крест, что тоже странно для икон и редко применяется. Да и к чему такая антенна иконе? Но присмотримся.

В сравнении с рядом стоящими иконами – она сделана иначе. Лица вроде знакомые изображены, но надпись: «MP» и «ДУ» — Мир Дуальный? Буквы имеют какой-то смысл. По красному ободу шесть полумесяцев. Если их соединить, получится звезда Давида. Ещё видим всевидящее око, как на банкнотах доллара. Считается, что это символ масонов и иллюминатов. Что означают эти тайные знаки?

Посмотрим на крест, что на макушке иконы. Он имеет иголочки. Зачем они обычному кресту? Возможно, это антенна, как на церквах? И иголочки увеличивают её мощность. Их рассчитывали, как нынче антенные вибраторы, на определённые длины волн! Возможно, икона – это безпроводной планшет с замершим LED изображением.

Кто-то заявит, что это ересь, тут святое, икона, а вы про какие-то терминалы, планшеты… И вообще Бог сверху почему-то в красном свете. Вы утверждаете, что Бог и Диавол суть единое? Две части одного – дуальность?

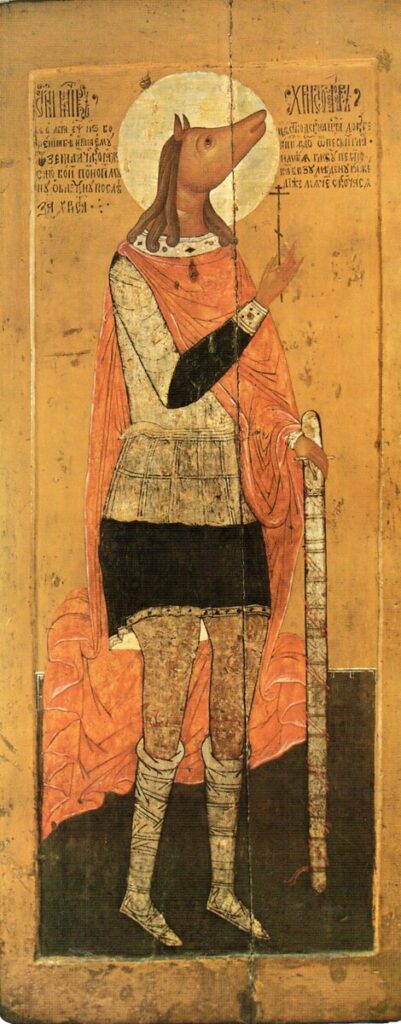

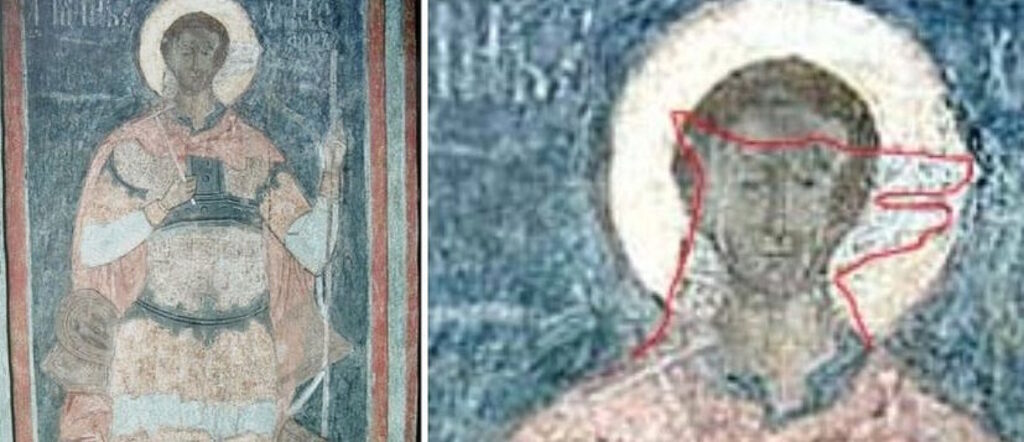

Присмотримся к изображению. Око в голубовато сером облаке и святые с нимбами. Справа наверху святой или птица? Голова орла? Гор с нимбом? Святотатство, только люди могут носить нимб! Говорят, ещё собаки встречаются на иконах с нимбом. Это святой Христофор. Почти сто пятьдесят лет назад было приказано все изображённые на иконах дикие собачьи головы заменить на человеческие.

Гор с нимбом, да на иконе в христианском монастыре. Он рядом с языческим Ярило красным Солнцем? Творец кого-то держит на руках. Вероятно, это Иисус? Хотя Иисус вроде ниже, на руках богоматери? А кто же тут в руках Творца, да в нимбе и красном ярило шаре яйца рождения? Похоже на голубя с нимбом. Но это опять святотатство.

Прочитаем, что написано. Выведено чётко и вполне понятно – наверху «wко Божие», вероятно «око», или Взор Божий! Ниже написано руницей: «На преть быть, что в печёрах». Чему-то быть впредь в Печёрах. Интересно чему?

Левее виднеется надпись, относящаяся к Гору. Она гласит «Аn-Ла iwaniz». АнЛег Иваниз, вероятно, так звали этого Гора. Классическая картина – младенец на руках богоматери. Возникает вопрос, почему в языческом красном круге? Ниже, на самом красном ободке, заметны полукруги нимбов кого-то, остались лишь силуэты.

Возникают вопросы. Что это за «младенец»? Надписи «IC» и «ХС» – это Иисус Христос? Возможно, это Информаций Суе (мир) и Хранитель Суе? Следовательно – это знаток текущего мира (Суе) и Хранитель Мира, что очень важно.

Зачем, какому-то Христу заниматься нашим миром и страдать за разум людей? А вот если он нёс людям информацию, просвещал их, и помогал понять смысл жизни, то всё становится понятно. А если он Хранитель, то мы знаем, что с ним сделали. Тогда и книжка уместна в его руках.

Посмотрим, что написано на нимбе? «w» — видящий взором! «Ф» — видящий и понимающий мир, то есть смотрящий! «N» — навь? Охватывающий пониманием мир? Правъ, Явъ, Навъ?! Един в трёх лицах взора мира сего?! Отец и Сын и Святой Дух? Так вот почему про него так говорили! Он живёт сразу в 3-х мирах! Владеет и видит их, а что важнее – понимает!

На иконе видим странный красный круг, который похож на оберег. Ярило Солнце, что оберегает мир людей? Его славяне почитали? Справа кто-то с рогами и в нимбе. Возможно, СВАРОГ? У него в руках какая-то книжечка. И у Гора книжечка есть. А справа, кто-то с нимбом и книжкой, похожий на пришельца, из-за круга выглядывает.

Что за книжки? Почему они закрыты? Это религии людям? Каждый персонаж с единственно верной религией! Четыре религии людям от высших сил? Вроде бы, у нас их в мире и есть 4. Все закрытые сами в себе, и единственно верные. Ниже толпа людей, что уже отошла от единственно правильных религий, которые, похоже, суть одно, но в разных интерпретациях.

Только Христос почему-то держит книгу открытой? Может он делится со всеми, кто может взять? У него знания открыты, а другие предлагают закрытые знания избранным? Избранность люди любят.

Посмотрим, что там ещё нарисовано? Вроде печорский монастырь с пещерами богом Зданными. Возможно, «С данными»? С информацией? Это ХРАНИЛИЩЕ!

Икона странно подписана: «Тропаръ мяса». Тропари в мире встречаются. Этот отличается подробностями и называет людей мясом! Это ересь? Тропаръ – это вроде путь тропы, которая куда-то ведёт, точнее выводит. Вероятно, выход для мяса? От соблазняющих 4-х религий, при открытой информации от Христа, через Зданные пещеры? Или с помощью их?

Вроде всё просто и ясно: «Всевидящее воко (взирающее око) Божие». Оно всё видит, и взирает, то есть видит нас насквозь в Правъи. Посмотрим, что написано большими буквами? Вера Зъ Знаме На Преть Быть. Чтобы это значило? Может Верой твёрдых (зъ, зело – крепко и твёрдо) знаний напреть быть, что в печёрах?

Получается, что через знания – путь. Вместо требования доказательств – через понимание знания, то есть через ВеРа Знаний. Весть Ра – это совесть, внутренний голос, вера в свои силы, понимание себя без самообмана. И слева внизу мелко – АнЛег марфей.

Странный рисунок нимба у Творца, вроде квадрата и пентакля, что наложены и вписаны в круг. Всевидящее воко Божие интересно и детально прорисовано. Как понять надписи? «Тропаръ, гласъ $» или «Тропаръ, масъ»?

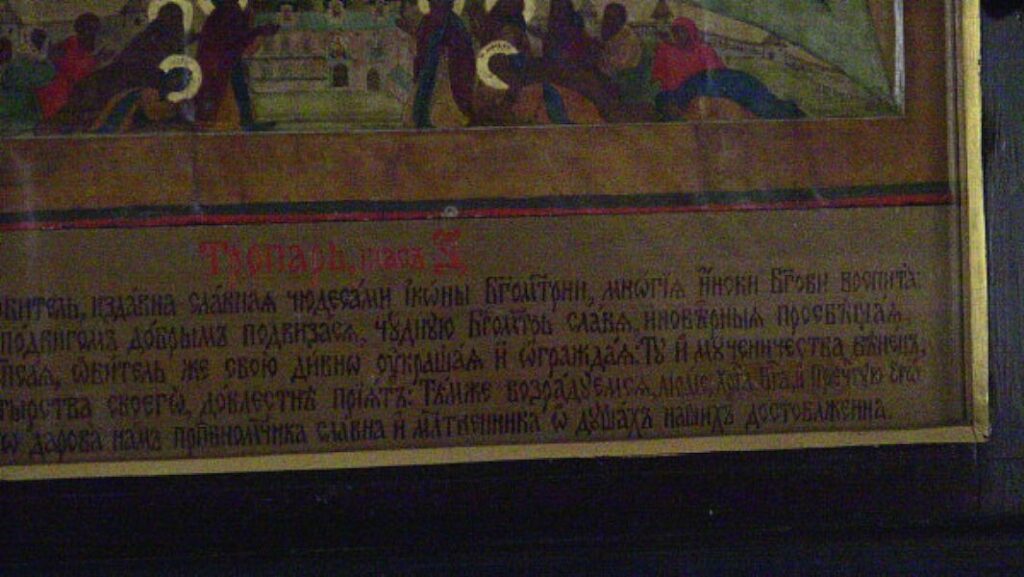

Ниже читаем текст: «Псково Печёрская вобитель (странное название обители, почему именно вобитель, от смысла вбивали или уобитель?) славна чудесами иквоны (информация вон, вне мира) Бгомтрни (хочется прочесть Богоматери, или Бога творениями), многие иноки Бгобн (Бг – богом, обн – обнадёжены – избраны в обитель) воспитаны Тъ (Творцом) и прпбный (нынче читают преподобным) Корнилием подвигом добром подвизался (вершил безкорыстно добро), чудною Бгомтръ (тоже слово, но уже явно не Богоматерь, а Богом тырил) славм (мощным словом вещал, рекламировал), иноверцев просвещал.

Иноков и многих люди спасал, вобитель свою дивнво оукрашал и вограждал (ограждения увеличивал, это известная история, как Корнилий именно увеличил ограждение монастыря (вобители – возгоняющая обитель), потому именно вограждал, а не ограждал, т.е. обносил оградой).

Тъ и мучениства въненъ (участвовал) по многихъ лътъхъ (насыщенная жизнь в трудах) пастырства своегво, доблестно принять: Тамже возрадуемся людie (а ранее было ещё слово люди, т.е. это разные слова(!)) хота бра (хотя бра – братия, но почему хота? Возможно, хотящая братия? Т.е. есть людie, а есть хотящая братия, послушники по-нашему.) и прочию егво мтръ (мытарства, т.е. земной труд) возблагодаримъ, такво дарова нам прпбномчнка (преподобного мученика бы сказали нонче, больше похоже на пробивающего челом, ну можно сказать лбом выбившим, т.е. отбившим лоб в молитвах, это уже похоже на что-то) славна и матвенника (мытьём и катанием, но конечно же словом и молитвой хочется прочесть, нет? Ведь иначе получается как-то низменно – выпроcил!) w (вот!!! Отдельно стоящая буковица во (w)!) душах наших достоблаженна.

Проще говоря, молился за наши души, само написание слово души забавно – это восходящий дух от ша – выжимка духа обычным прессом. Вот вам и смысл вобители, т.е. монастыря – помогать выпускать дух на волю, тем, кому это сделать самому сложно.

Упоминание Корнилия – смущает. Он упоминается как настоятель монастыря при царствовании Ивана Грозного. Это объясняет древность иконы до Петровскими временами, т.е. датирует её временами старообрядческой славницы. С другой стороны, Корнилий мало чем отличается от слова Кормилий. Однако смысл тут же меняется в сторону мяса вместо гласа! А смысловое насыщение описанного действа тут же изменяется! И что важнее попадает в тематику рисунка с разными высшими благодетелями с книгами вер, что несут их людям!

Краткое изложение статьи «Забавные места Пскова 2» блогера Дмитрий Ан.

Ведьма Белл

Эта легенда о ведьме связана с семьёй Джона Белла из Ред-Ривер, штат Теннесси. Она рассказывает о событиях с 1817 по 1821 годы. Легенда связана с реальными людьми и местами. О ведьме Белл написано множество книг, сняты художественные и документальные фильмы. Однако она до сих остаётся загадкой.

В начале 1800-х годов Джон Белл перевёз свою семью из Северной Каролины в долину реки Ред-Ривер. Он купил чуть-чуть земли и большой дом для своей семьи. В течение следующих лет он приобрёл ещё больше земли. Его владения увеличились до 133 гектаров (NB! В то время участки захватывали силой. Часто убивали их хозяев).

У Джона и его жены Люси было трое детей. У них была счастливая жизнь. Усадьба семьи Белл стала «эпицентром» появления ведьмы. Однажды в 1817 году Джон осматривал своё кукурузное поле. Он увидел странное животное. У него было тело собаки и голова кролика. Белл выстрелил в него. Животное исчезло. Это было первое задокументированное проявление сущности.

Вечером семья услышала, как кто-то стучит в стены дома. Белл выскочил на улицу. Там было пусто. Таинственные стуки раздавались каждую ночь. Беллы пытались поймать виновника, но всегда возвращались с пустыми руками.

Вскоре дети Белла стали просыпаться ночью. Они говорили, что крысы грызут их кровати. Затем дети начали жаловаться на то, что с них стягивают одеяло, бросают подушки на пол.

Затем Беллы начали слышать тихие, шепчущие голоса. Они были очень слабы. Голоса звучали словно тихий голос старухи. Было похоже на то, что она поёт гимны.

Таинственная сущность стала терроризировать младшую дочь Беллов. Она дёргала Бетси за волосы и шлёпала её. На её лице и теле появлялись рубцы и следы рук.

Джон Белл поделился своей проблемой с другом и соседом Джеймсом Джонстоном. Он провёл ночь в доме Беллов. Вскоре сущность занялась Джеймсом. Она стянула с него одеяло, бросила подушку на пол. Затем стала дёргать за волосы.

Джеймс вскочил с кровати. Он воскликнул: «Кто вы и чего вы хотите!» Сущность промолчала. Раздавались лишь стуки. На следующее утро Джеймс сказал, что виновником был злой дух. О нём говорится в Библии.

Вскоре Беллы стали понимать, что говорит полтергейст. Голос сущности окреп. Она пела гимны, цитировала Священное Писание, вела умные беседы. Однажды полтергейст процитировал слово в слово две проповеди. Они прозвучали в разных местах. Это было в одно и то же время в один и тот же день на расстоянии тринадцати миль друг от друга.

Легенда рассказывает об «укротителе ведьм». Он был в доме Беллов. Стал хвастаться своим блестящим пистолетом. Он заявил, что его серебряная пуля убьёт любого злого духа. Хвастун продолжил: «Ведьма спряталась. Она испугалась серебряной пули».

После этих слов, мужчина закричал, что его протыкают булавками и жестоко избивают. Он дёргался в разные стороны. Затем полтергейст вышвырнул его за дверь дома. Он заявил, что так будет со всеми хвастунами.

Ведьма Белл преследовала Джона Белла. Она обещала убить его. Ведьма била его по лицу, снимала с него обувь, постоянно его ругала. У Белла развился нервный тик лица. Он испытывал затруднения с глотанием пищи. Болезнь всё время усиливалась.

К осени 1820 года он перестал выходить из дома. Джон Белл испустил последний вздох утром 20 декабря 1820 года. Вскоре после его смерти в шкафу нашли пузырёк с загадочной чёрной жидкостью. Ведьма воскликнула: «Я дала это Старому Джеку вчера вечером. Лекарство его вылечило!»

Полтергейст пропал после кончины Джона Белла. Это выглядело так, будто он выполнил своё предназначение. Однако имеется запись, что ведьма

в апреле 1821 года посетила вдову Джона Белла. Она сообщила ей, что она уходит, но вернётся через семь лет.

Ведьма вернулась в 1828 году. Она общалась с Джоном Беллом-младшем. Ведьма с ним обсуждала происхождение жизни, цивилизации, христианство и потребность в духовном пробуждении. Через три недели ведьма попрощалась. Она пообещала посетить потомка Джона Белла через 107 лет.

Врач из Нэшвилла, доктор Чарльз Бейли Белл был прямым потомком.

Он был правнуком Джона Белла-старшего. В 1934 году доктор Белл опубликовал книгу о ведьме Белл. Осталось загадкой вернулась ли Ведьма Белл в 1935 году.

Часть исследователей считает, что причиной событий начала 1800-х годов послужило какое-то преступление. Вероятно, его совершил Джон Белл. Возможно, это было убийство. Погибший человек был связан с легендой о ведьме Белл.

Загадочные исчезновения

17 января 1989 года 45-летний бизнесмен из Дорсета Грэхем Марсден наполнил бензином бак своего «фольксвагена». Это было на автозаправочной станции на дороге, ведущей к Саутгемптону, графство Гемпшир (Великобритания). Расплатившись, он прошёл в туалет. Кассир видел, как он туда входил. Машина Марсден простояла час на бензоколонке.

Обеспокоенный кассир направился на поиски владельца, затем вызвал полицию. Полицейские с собаками-ищейками обыскали бензоколонку и близлежащие леса. Поиски были безрезультатными.

14 июля 1990 года произошла загадочная история. 88 участников экскурсии, организованной Оркнейским обществом охраны природы и Королевским обществом защиты птиц (Великобритания), высадились с парома на маленький необитаемый остров – Эйнхэллоу. На паром вернулись только 86.

Полиция вместе с береговой охраной обыскали весь остров и прибрежную полосу материка. Затем к поискам подключили спасательные вертолёты с тепловой системой наведения. Поиски были безрезультатными.

В дело вступили слухи. По местному поверью, Эйнхэллоу – гиблое место. Говорили, здесь погибают даже мыши, крысы. Рассказывали, что из стеблей, срезанных после захода солнца, сочится жидкость, похожая на кровь. Разыскали предание, в котором Эйнхэллоу назван «исчезающим островом». Согласно преданию, остров то пропадает, то появляется.

Вероятно, чтобы запугать людей, пустили слух, что их похитили русалки. Согласно этому, им нужны земные мужчины, чтобы сохранить красоту и молодость.

Рассказывают, что Стоунхендж стал местом исчезновения людей в августе 1971 года. В то время, Стоунхендж был закрыт для публики. Однажды ночью группа хиппи, решила расставила там палатки. Они развели костёр, расселись вокруг и стали петь песни. Их пение было прервано примерно в 2 часа ночи, сильной грозой. Яркие, сияющие молнии освещали всё вокруг.

Два свидетеля, фермер и полицейский, утверждали, что услышали крики и тут же бросились к палаточному лагерю. К их удивлению, там было пусто. Всё, что они нашли, это были тлеющие останки палаток и потухший костёр. Хиппи бесследно исчезли. Возможно, их забрали спецслужбы, которые курировали объект.

Маленький городок Беннингтон, в американском штате Вермонт называют Беннингтонским треугольником по аналогии с Бермудским.

Там в первой половине прошлого века в течение трёх десятилетий исчезали люди, затем это прекратилось. С 1945 по 1950 год в месте под названием Долгий Перевал безследно исчезли семь человек. Найдено было тело лишь одного из них.

В ноябре 1945 года 74-летний опытный охотник Мидди Риверс, хорошо знавший окрестности, повёл в эти места четырёх мужчин, желающих поохотиться. Они пропали. Поисковикам удалось обнаружить только один патрон.

В декабре 1946 года во время похода по тропе Лонг-Трэйл исчезла студентка Пола Джин Уэлден. Свидетели видели, что девушка шла примерно в 100 метрах впереди них, потом по тропе свернула направо. Однако, когда они тоже зашли за поворот, девушка исчезла.