Архив рубрики «castle»

Адаптация к гипоксии в условиях высокогорья

Адаптация к гипоксии и полёты в космос.

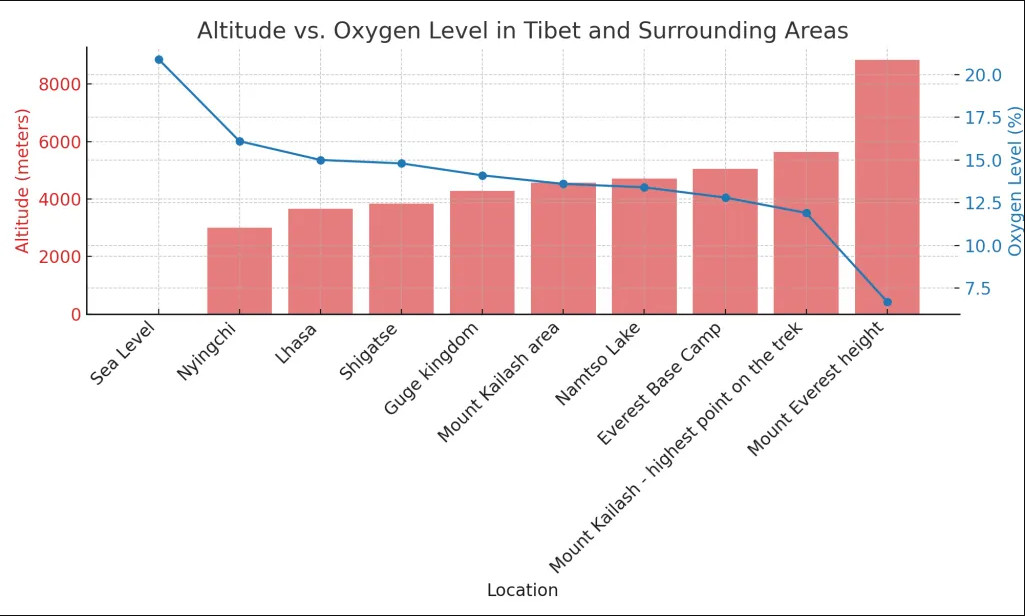

Острая горная болезнь (ОГБ) развивается примерно у трети людей, поднимающихся на высоту 3000 м. Её симптомы: головная боль, потеря аппетита, тошнота, рвота, слабость, огромная усталость, головокружение, нарушения сна. Они могут быть причиной и многих других заболеваний.

Механизм возникновения этого заболевания на данный момент остаётся загадкой. Наиболее популярная гипотеза связывает его с начинающимся отёком мозга. Вероятно, что есть какая-то связь между симптомами ОГБ и снижением количества углекислого газа в крови. Они исчезают, если давать больному дышать воздухом с увеличенным содержанием СО2. В высотной медицине многое спорно, многое является загадкой. Требуются дальнейшие исследования.

Проблемы с адаптацией могут возникнуть уже на высотах порядка 2500 м. Исследования показали, что у части людей отсутствует генетическая возможность к адаптации. Считается, что это связано с отсутствием генов, отвечающих за синтез дыхательных ферментов. Без них затруднена транспортировка кислорода в мозг.

Внешнее дыхание может быть эффективным, а тканевое – затруднено. Такую ситуацию отсутствует возможность преодолеть. Нужно учитывать, при отборе участников, наличие у них высотного опыта. Люди без высотного опыта представляют группу высокого риска. Имеется большая вероятность смерти, из-за нарушений функции мозга.

В ходе многих восхождений на большие высоты, организм вырабатывает собственные адаптационные механизмы выживания. Для ускорения и оптимизации этой адаптации используют разумную фармакологическую подпитку разными препаратами.

Например, эубиотики, поливитамины, комплекс ферментов пищеварения, препараты, защищающие печень (гипоксия – это удар по печени), аминокислота – глицин, энергетический препарат «Милдронат», «Акваген» (используют при острых и хронических проявлениях гипоксии).

Условно можно разбить этапы восхождения:

1. Период подготовки до выезда в горы. Он включает в себя длительные средней и высокой интенсивности нагрузки в условиях малого содержания кислорода. То есть здесь мы медленно приучаем наши органы и ткани работать при недостатке кислорода.

2. Акклиматизация (высотная адаптация) в горах. Самое главное на первых этапах пребывания на высоте отказаться от «ускорений». Гипоксия мозга лишает восходителя способности критически относится к себе. В состоянии лёгкой гипоксической эйфории всё кажется доступным.

Часто люди пытаются устраивать соревнования по быстрому подъёму. Это крайне опасно. «Спешка» мгновенно нарушает адаптивные механизмы. Результатом этого бывает гипоксическое угнетение сознания, депрессия, апатия, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Особое значение имеет высота в 8000 метров над уровнем моря. Всё, что находится выше, принято называть зоной смерти. На таких высотах самочувствие заметно и стремительно ухудшается. Там опасно находиться долго. Системы организма, в результате нагрузок – отключаются. Это приводит к смерти.

Метод «ступенчатой» акклиматизации наиболее эффективен во всех отношениях. Его смысл в подъёме как можно выше. Кратковременный отдыхе на этой высоте. Затем спуск и полноценный отдых – как можно ниже. Это один цикл. С каждым последующим подъёмом нужно достигать большей высоты и надёжно закреплять предыдущий опыт. 2-3 таких цикла для горы 7000 – 8200 и можно рассчитывать на успех.

Использование кислорода на больших высотах обосновано с точки зрения превентивной реанимации. Однако опасно переоценивать его значение. Кислород может из друга здесь превратиться во врага и быть причиной смертельных случаев. На больших высотах кислород из баллона является наркотиком. От него больше всех страдает – мозг.

3. Реакклиматизация – т.е. акклиматизация к условиям низких высот. После спуска в долину остаётся возможность летального исхода. Здесь высокое парциальное давление кислорода усложняет процессы восстановления тканей. Известны случаи, когда очень опытные высотники, на фоне полной безопасности, обилия кислорода и воды, умирали уже в Катманду. Особенно опасно употребление алкоголя. Он резко угнетает ферменты тканевого дыхания и функцию нейронов мозга.

Мы адаптированы к вдыханию кислородно-азотной смеси (это воздух). Чистый кислород может вызвать бронхоспазм и отёк лёгких. Чем больше парциальное давление кислорода, тем быстрее это произойдёт. Максимальное время, проведённое на высоте более 8 км, около двух суток. Это были опытные альпинисты, которые использовали дополнительный кислород.

Кислород может способствовать нарушениям регуляции восприятия мозгом ситуации. В следствие этого возможно, принятие парадоксальных или ошибочных решений. Предполагается, что многие случаи падения в пропасть на высоте около 8 км связаны с этим. Человек представил себя птицей и полетел…

Краткое изложение статьи врача-альпиниста Игоря Похвалина.

P.S. Из материалов центра космических исследований.

Вес космического корабля в значительной мере зависит от величины атмосферного давления в его обитаемых отсеках. Чем больше разность давлений внутри и снаружи космического корабля, тем толще и прочнее должна быть его конструкция.

В США был слабый ракетный двигатель. Это требовало ограничение веса корабля. Соответственно, требовалось поддержание в кабине давления меньше 1 атм. Из-за опасности возникновения декомпрессии, при пониженном давлении запрещается использовать воздух.

Наилучшей заменой воздуха является в этом случае чистый кислород при давлении 0,35 атм. Американские астронавты миссии Аполлон-11 находились в космосе 8 дней 3 часа 18 минут 18 секунд. Они дышали чистым кислородом при пониженном давлении 0,28 атм.

P.P.S. Опасности, при подъёме на вершину Эвереста, представляют холод, ветер, сход лавин. Однако, наибольшая опасность – пониженное давление около 0,3 атм. Американцы взяли самую большую опасность Эвереста и применили её на своих космических кораблях. Они представили себя астронавтами и полетели…

Схема имитации космических полётов

Подлинность всех пилотируемых полётов в СССР находится под вопросом. Исследования позволили сформировать следующую схему имитации полётов в космос.

1. Космонавт поднимался на лифте для посадки в ракету. Он каким-то образом спускался оттуда. Возможно, в другом лифте. Варианты могут быть разные. Например, американцы прятались в тайной комнате. Можно только предполагать, но вряд ли найдутся прямые подтверждения.

2. СССР в космос запускал космический корабль (КК) фотоэлектронной разведки «Зенит-2». Он выполнял задачи для Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Американцы посылали ракету с муляжом.

В начинку «Зенит-2» нужно было добавить всего лишь ретранслятор и магнитофон. Он будет передавать голос космонавта «с орбиты». Возможно, для этих целей использовали штатную аппаратуру. Внешне КК почти полностью идентичны. Начинка «пилотируемого КК Восход» гораздо примитивнее.

3. С помощью магнитофона и ретранслятора, находящегося в космосе корабля «Зенит-2», создавалась иллюзия «полёта космонавта». О таком трюке рассказал П. Попович: «Поняв, что облёта Луны с нашим участием не будет, мы поставили на корабле, летящем туда, перемычку между приёмником и передатчиком.

Когда корабль облетал ночное светило, я заговорил из Евпатории: «Докладываю: полет нормальный, приближаемся к поверхности, разрешите посадочный режим…». И благодаря той перемычке передатчик транслировал эту чушь дальше, во Вселенную. Через три секунды мы услышали мой голос оттуда. Но его услышали и американцы. Мы же друг друга пасли, и даже голоса космонавтов знали.

Тогдашний президент США позвонил своему советнику по космосу: «Почему Попович говорит с Луны?» А тот, мол, айн момент, мистер президент, щас разберёмся. Словом, переполоху мы наделали. А когда разобрались, в чем дело, американцы назвали меня космическим хулиганом».

Поскольку связь со спутником-разведчиком в компетенции ГРУ ГШ, то рядовые сотрудники, работающие с радиопостановкой «пилот на орбите» будут в этом случае полностью уверены в реальности происходящего. Какие-то выводы можно сделать при анализе переговоров. Например, возможны какие-то фразы-заготовки без информации, странные перерывы в сеансах связи и т.п.

4. Корабль-разведчик «Зенит-2» находился на орбите 8-15 суток. Имитацию завершения полёта можно было сделать, когда потребуется. По традиции Королёв лично звонил Хрущёву и запрашивал разрешения на посадку.

Это объясняют, как формальную субординацию. Однако в версии имитации полётов такое поведение совершенно логично. Королёв интересуется, достигнут ли требуемый политический эффект, возможно, нужно изобразить ещё какой-нибудь трюк. Например, пролетая над… передать братский привет коммунистам этой страны.

5. Посадка и эвакуация «космонавтов». В районе предполагаемой посадки по команде начинают барражировать поисковые самолеты. Каждому из них назначен свой район поиска. В одном из них находится заранее обожжённый спускаемый аппарат «Восток», сработавшее кресло катапульты и «вернувшийся с орбиты космонавт». Они в нужное время и в нужном месте сбрасываются, например, под прикрытием облаков.

После этого пилот сообщает «вижу парашют спускаемого аппарата (космонавта), координаты такие-то». Спасатели уверены, что всё происходит по-настоящему. Они устремляются в объявленное место и максимально быстро удаляют оттуда «космонавта», изолируя его от посторонних.

Это самый сложный для имитаторов этап. Свидетелями могут оказаться многие посторонние люди. Расследования обнаружили на этом этапе много «накладок». Анализ посадок КК «Восток» выявил много чудесных совпадений. Они подтверждают версию имитации пилотируемых полётов.

У американцев имеются снимки спасения умирающих от отравления астронавтов. Например, фотография НАСА о приводнении «Аполлона – ЭПАС». Согласно оригинальной подписи к фотографии астронавты находятся внутри капсулы. Они тяжело отравлены.

Лицо спасателя слева красит обаятельная улыбка. Два его товарища собираются открыть люк. Судя по позам, всё делается без спешки. Почему? Вероятно, спасатели знают, что капсула пуста. Они участвуют в тренировке по спасению корабля. Их тренировку НАСА представила в качестве реального спасения корабля, якобы вернувшегося из космоса.

Краткое изложение статьи блогера igor-grek.

P.S. Человек летает в космос более 60 лет. На это потрачены огромные деньги. Их хватило бы на борьбу с голодом, бедностью, загрязнением окружающей среды. Ещё осталось бы на создание хорошего образования, безплатной медицины, борьбу с курением, алкоголем, наркотиками.

Посмотрим, что человечество получило от полётов в космос? Ответ НАСА.

Полёты в космос позволили создать:

1. GPS-навигацию и спутниковую связь (имеется версия, что они существует благодаря дирижаблям).

2. Точный прогноз погоды (какой он был 60 лет, такой и остался).

3. Новые материалы, например, пена с эффектом памяти для матрасов и подушек (кому она нужна?), а также тефлоновое покрытие для посуды (отрава для людей). Зачем нужно было летать для этого в космос?

4. Бесконтактные термометры и методы биопечати для создания органов (используется в регенеративной медицине). Зачем нужно было летать для этого в космос?

Космические полёты дали новые знания о Вселенной, например, о радиационных поясах Земли и излучениях Солнца, а также о физике верхних слоёв атмосферы. Они позволили исследовать другие планеты. Что это дало людям?

Любой разумный человек скажет, что борьба с голодом, бедностью, загрязнением окружающей среды, курением, алкоголем, наркотиками и создание хорошего образования, безплатной медицины – гораздо полезней чем полёты в космос (если они были). Вероятно, от них получили пользу те, кто «пилил» бюджет.

Антитабачная кампания

Борцы с курением лишились того, на что они опирались. Статистические данные вреда курения (особенно пассивного) – оказались фальшивкой. Суд столичного округа Колумбия в США установил, что статистику о вреде курения сочиняли по заказу фармацевтических компаний.

Он постановил убрать из списков материалов, распространяемых Food & Drug Administration, шесть докладов американского Минздрава о вреде курения для курильщиков и окружающих. Кроме того, он постановил исключить из состава советников FDA трёх экспертов, причастных к составлению этих документов.

Суд установил, что эти эксперты состояли на содержании у фармацевтических компаний Glaxo и Pfizer. Которые получают прямую денежную выгоду от того, что люди бросают курить. Например, они производят препараты, якобы помогающие бросить курить.

Эти же компании – активные жертвователи средств на борьбу с курением по всему миру через фонды и прочие каналы (своеобразная реклама). Продажа препаратов, особенно безрецептурных – это многомиллиардный бизнес, в разы больше табачного.

Эксперты написали доклады. Один из них, от 1998 года, о никотиновой зависимости. Представьте, что никотин вызывает зависимость сильнее героина. Факты говорят о другом. Этот доклад признан фальшивкой. Суд назвал фальшивкой и доклад 2006-го года о вреде пассивного курения.

Посмотрим, какими методами получены пугающие цифры воздействия табачного дыма на окружающих. Специалист по статистике американец Майкл Макфадден изобрёл термин «мусорная наука». Он узнал, что исходных докладов на эту тему всего шесть.

Майкл выяснил, что представляет собой «Чудо в Элене». Это история о том, как в США, сразу после запретов на курение, на много процентов сократилась смертность от инфарктов. Исследование проводилось лишь в одном большом госпитале. Выяснилось, что взяли статистику, собранную до запретов. Опубликовали после них, без уточнения периода сбора статистики. Цифры пошли гулять по инфопространству.

Тоже самое проделали с статистикой заболеваемости раком лёгких. Она упала в Калифорнии до запретов. Её опубликовали, без уточнения периода сбора статистики.

Исследование о том, что пассивное курение может вызвать пародонтоз, проводилось на крысах. Для этого крыс помещали в маленькие коробки, куда закачивали дым. По подсчётам Майкла, это соответствует дыму десяти тысяч сигарет в телефонной будке, если бы там сидел человек. Крысы выжили, но на дёснах у них образовалось что-то загадочное. Возможно, они так сжимали зубы? Вывод автора: у теории о вреде пассивного курения отсутствуют доказательства.

Майкл Макфадден выяснил, как добывали цифру в 400 тысяч смертей в год от курения в США. Оказалось, что половине «жертв» было больше 72 лет, а 20% — более 80. Умерли они от болезней, которые «считаются связанными» с курением.

Гагарин – первый полёт

12 апреля 1961 года полетел в космос первый человек. Считается, что им был советский лётчик Юрий Гагарин. Этот полёт вызывает много вопросов. Все документы, касавшиеся полёта, были строго засекречены. Раскрывать архивы начали только после 1991 года.

Стали выходить сборники с описанием подробностей этого полёта. Согласно исследований, первый космический полёт должен был закончиться ужасной катастрофой и гибелью пилота.

До старта корабля с Юрием Гагариным на борту, в космос запускали семь аналогичных кораблей. Самый первый безпилотный корабль–спутник в СССР запустили в мае 1960 года. Через четыре дня, после команды на торможение и спуск, в системе ориентации произошёл сбой. Спутник разогнался и стал подниматься. При спуске он затормозился и сгорел в атмосфере.

Потом был запуск космического корабля с подопытными собаками на борту: Лисичкой и Чайкой. Ракета взорвалась почти сразу после запуска. Произошедшее тщательно скрывали.

19 августа был запущен второй корабль с Белкой и Стрелкой. Этот полёт освящался в прессе. Через день космический аппарат приземлился в расчётном районе, с животными было всё в порядке.

Потом был отправлен в космос третий корабль с собаками Пчёлкой и Мушкой. Они пробыли один день на орбите. При возвращении на Землю корабль сильно отклонился от предписанной траектории. В результате система аварийного подрыва уничтожила его. Эта информация была скрыта от общественности.

В декабре того же года был запущен ещё один аппарат с собаками Альфа и Жемчужная. При возращении отказала третья ступень ракеты. Сработала система аварийного спасения. Корабль совершил аварийную посадку вблизи от посёлка Тура в районе реки Нижняя Тунгуска. Аппарат был найден, собаки тоже. Всё аккуратно собрали и вывезли. Сведения о запуске скрыли.

На начало 1961 года из пяти космических полётов только один завершился безаварийно. Проект нужно было дорабатывать. США собирались реализовать свой проект полёта первого человека в космос. Советский Союз должен был опередить США. Было принято решение продолжить испытания.

В начале марта состоялся запуск точной копии корабля «Восток». На борту вместо космонавта был манекен. Его в шутку назвали Иваном Ивановичем. Вместе с ним поместили собаку Чернушку. На этот раз всё прошло в штатном режиме. Корабль совершил полёт. Однако приземление произошло далеко от запланированного места.

В конце марта был запущен ещё один корабль-спутник. На его борту была собака по кличке Звёздочка. Всё прошло в штатном режиме. Только приземление опять произошло далеко от рассчитанного места.

Все советские СМИ сообщили, что всё прошло «идеально» и одновитковой полёт Юрия Гагарина проходил строго по плану. Он завершился ровно через 108 минут после старта. Приземление произошло в запланированном месте. Однако возник первый вопрос к полёту. Почему приземлившийся «Восток» встречали местные жители и военнослужащие ближайшей части вместо поисковой команды.

Старт пилотируемого космического корабля «Восток» состоялся 12 апреля 1961 года, в 9:07 по московскому времени. Он взлетел с полигона Тюра–Там. Его переименуют в космодром Байконур.

В девять утра возникла первая опасная ситуация. Корабль вышел на орбиту. Перигей был 181 километр, а апогей превысил расчётные цифры на 92 километра. Причиной этого стал серьёзный сбой в системе радиоуправления.

На полсекунды позже планируемого произошло разделение третьей ступени. Аппарат набрал уже большую, чем нужно, скорость. Это было очень опасно. Ведь планируемая высота выбиралась из расчёта, что двигательная установка может отказать. Тогда корабль затормозит естественным путём и сойдёт с орбиты самостоятельно.

Занять это должно было около пяти – семи суток. Под этот срок были рассчитаны все запасы систем жизнеобеспечения. Сход с реальной орбиты означал увеличение этого срока более чем в три раза. К этому времени пилот гарантированно был бы мёртв.

В ходе полёта Гагарин старался всё время поддерживать связь с Землёй. Сигнал прерывался, и космонавт сомневался, что его слышат. Он попробовал «космическую» еду, запив её консервированной водой.

Гагарин постоянно записывал показания всех приборов. Он диктовал их на бортовой магнитофон и дублировал в бортовом журнале. Возникли мелкие проблемы. В состоянии невесомости от Гагарина «сбежал» карандаш. Он перестал делать записи в бортовом журнале. Вскоре в магнитофоне закончилась плёнка. Гагарин перемотал её на середину и продолжил делать записи. Однако часть ценной информации о полёте из-за этого была утрачена навсегда.

После включения тормозного двигателя возникла проблема. По расчётам он должен был отработать ровно 41 секунду. Но двигатель отключился раньше положенного. В результате корабль закрутило со скоростью 1 оборот в секунду (в других источниках – 30). В докладе пилот писал об этом так: «Получился какой-то кордебалет: голова–ноги, голова–ноги… Всё это на огромных скоростях».

Космический корабль продолжил движение, его вращение стало постепенно замедляться. Перегрузки всё нарастали. После входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка. Температура снаружи при спуске достигает 3—5 тысяч °C. По стёклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла.

Кабина начала потрескивать. Гагарин решил, что этот звук является эффектом от теплового расширения оболочки корабля. В глазах у него потемнело от значительных перегрузок.

Вход корабля в плотные слои атмосферы был зарегистрирован зенитно-ракетным дивизионом. Затем произошло катапультирование пилота. Сработал основной парашют. Гагарин вылетел из кабины. При этом контейнер с аварийным запасом оборвал крепление и улетел. Гагарин оказался без медикаментов, продуктовых запасов, рации и пеленгатора.

После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре космонавта заклинило клапан, через который должен поступать наружный воздух. Гагарин какое-то время испытывал затруднения дыханием.

Из-за сбоя в системе торможения, спускаемый аппарат с Гагариным приземлился вместо запланированной области в 110 км от Сталинграда, в Саратовской области, вблизи от Энгельса в районе сёл Смеловка и Подгорное.

P.S. Все проблемы могли привести к гибели космонавта. Поставьте вместо Ю. Гагарин – В. Бондаренко. Официально он погиб из-за нарушения ТБ. Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за успешное выполнение задания правительства В. В. Бондаренко был награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» находится в музее РКК «Энергия». Имеется информация, что его крышка отделилась на высоте 7 километров. Она падала на Землю отдельно, без парашюта. Возможно, это произошло после входа капсулы в атмосферу, когда загорелась обшивка. Тогда понятна версия с гибелью В. Бондаренко в результате возгорания.

Имеется информация, что на семикилометровой высоте, система открыла крышку люка и произошло катапультирование пилота. Сработал основной парашют, Гагарин вылетел из кресла. Зачем это было сделано?

Согласно спортивному кодексу ФАИ, космические рекорды утверждаются в том случае, если космонавт-астронавт устанавливает их во время старта, полета и приземления в летательном аппарате. Поскольку Гагарин был вынужден покидать кабину корабля на высоте 7 километров, было принято решение, что он, якобы, приземлился в кабине.

Возможно, в кабине корабля находился погибший В. Бондаренко. Было принято решение имитировать посадку Гагарина в другом районе.

Маятник Фуко – загадки движения

Его приводят в качестве доказательства вращения Земли вокруг своей оси.

Движение маятника Фуко объясняют тем, что плоскость качания маятника остаётся статичной, а Земля под ним проворачивается. Мы видим, словно маятник поворачивается. Это и доказывает вращение Земли.

Маятник Фуко является математическим маятником. Если его отклонить от равновесного положения, он будет совершать колебания в плоскости. Она является статичной в инерциальной системе отсчёта. В данном случае – системе отсчёта, «связанной» со звёздами. Маятник проявляет, таким образом, свойства гироскопа.

Наблюдатель, находящийся на Земле и вращающийся вместе с нею, находится в неинерциальной системе отсчёта. Он будет видеть, что плоскость колебаний маятника медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли (нужно верить учёным, вместо использования своего разума). Утверждают, что опыт с маятником Фуко доказал вращение Земли.

Для того, чтобы наблюдать в течении длительного времени колебания маятника, нужно кратковременно, под точкой подвеса, создавать дополнительное усилие. Одно из решений – это использовать электромагнит. Силовой электромагнит позволит поддерживать постоянной амплитуду колебаний маятника.

Нас убеждают, что в течение ста лет маятник Фуко вращается совершенно предсказуемым образом в любом конкретном месте земной поверхности. В действительности маятник Фуко может вращаться по часовой стрелке, потом начать вращаться против часовой стрелки.

Джордж Лидделл Эйри – британский астроном и математик 19 века. В частной переписке он много раз называл эксперимент с маятником Фуко – «мошенничеством».

Корреспондент Американской ассоциации содействия развитию науки К. Дауден пытался повторить опыт с маятником Фуко. В статье для журнала «Appletons’ Mechanics and Engineers’ Journal» он написал, что учёные выдвинули предположения безо всякого обоснования. Они утверждали, что можно пренебречь трением в точке подвешивания, вибрациями Земли, сопротивлением воздуха и отсутствием возможности полностью остановить маятник.

В апрельском выпуске «The Physical Review» за 1919 год пишут: «… маятник ведёт себя так, как если бы у него было два периода. Более того, он всегда начинал вращаться по часовой стрелке, вместо вращения против часовой стрелки.

… провод, который я использовал, был заменён другим. … теперь маятник всегда начинал вращаться против часовой стрелки …

Проволоку можно вращать, поворачивая винт… сохраняя при этом подвеску… когда я повернул проволоку на 180 градусов вокруг своей оси, маятник начал вращаться по часовой стрелке».

Сэмюэл Роуботэм сообщает: «Маятник, построенный по схеме Фуко, изменяет плоскость вибраций. Это может происходить в разных местах, на разной скорости и направлении. Если наблюдается изменение плоскости движения, то где связь с предполагаемым движением Земли?

Отсутствует связь между движением маятника и вращением Земли. Кроме того, игнорируется расположение точки подвеса маятника с точки зрения её возможного влияния на плоскость колебаний».

Доктор Шёпффер присутствовал при проведении эксперимента. Он говорит: «… до сих пор отсутствовали доказательства гелиоцентрической модели

Коперника. Все её доказательства, после тщательного исследования, были опровергнуты. Маятник Фуко докажет вращение Земли. Маятник привязали, верёвку пережгли, начались раскачивания.

Однако, маятник отклонился влево, а должен был вправо. Его спешно остановили. Снова запустили. На этот раз отклонение было желаемым. Нас снова пригласили на следующее утро в восемь часов. Мы должны были убедиться, что отклонение согласуется с теорией.

Однако, на следующее утро мы увидели, что маятник за ночь изменил своё движение на противоположное. Моя вера в учение Коперника была поколеблена…, и я решил поехать в Берлин для получения объяснений.

Я отправился к Александру фон Гумбольдту.

Он заявил: «Я тоже давно знаю, что у нас ещё отсутствуют доказательства теории Коперника. Однако, я опасаюсь первым напасть на неё. Если броситься в осиное гнездо, ты лишь навлечёшь на себя презрение бездумной толпы».

Более того, путём тщательных экспериментов я обнаружил, что умелый экспериментатор может позволить маятнику отклоняться либо влево, либо вправо. Кроме того, отклонения могут быть вызваны воздушными потоками, электричеством, магнетизмом земли, специальными приборами и, возможно, многими другими причинами.

Блант и Кокс наблюдали противоположные колебания. Филлипс из Нью-Йорка обнаружил очень большие часовые отклонения колебаний. Очень часто наблюдались отклонения, противоположные теории. Иногда маятник вообще отказывается отклоняться».

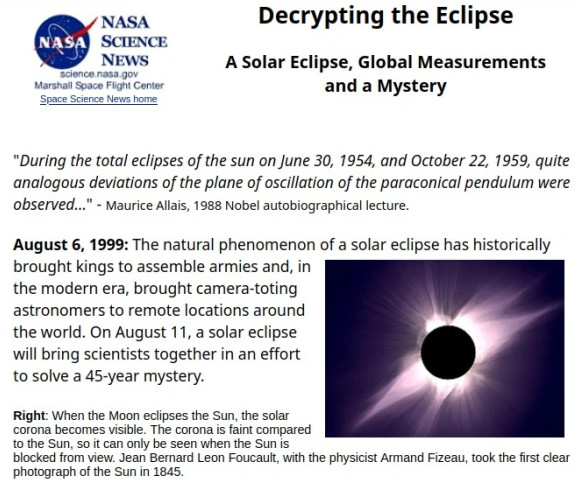

В 1954 году французский инженер, экономист и физик Морис Аллэ обнаружил странное поведение маятника. Он проводил эксперимент с целью изучения возможной связи между магнетизмом и тяготением.

В ходе этого эксперимента произошло солнечное затмение. Движение маятника нарушилось. После начала затмения плоскость колебания маятника внезапно начала вращаться в обратном направлении. Отклонение достигло максимального значения за 20 минут до максимума солнечного затмения. Оно вернулось к норме после окончания затмения.

Эксперимент Аллэ проводился в помещении, где отсутствовал солнечный свет. Учёные затруднялись понять, каким образом затмение могло повлиять на него. В июле 1958 года Аллэ провёл уточнённый вариант своего эксперимента с двумя маятниками. Они отстояли друг от друга на 6 км. Был обнаружен сходный эффект.

Во время частичного солнечного затмения 22 октября 1959 года, Аллэ снова наблюдал такое же хаотическое вращение. На этот раз о сходных наблюдениях сообщили трое румынских учёных. У них отсутствовали сведения о работе Аллэ. Многие ученые усомнились в результатах этих опытов. Полученный результат отменял вращение Земли вокруг своей оси.

Аллэ с сожалением говорит о противодействии, с которым приходится сталкиваться каждому первооткрывателю: «Любое революционное открытие в истории науки встречается с очень сильным противодействием. Учёные говорят, что я ошибся, но у них отсутствуют доказательства этого. Большинство из них отказались даже читать мои работы».

В журнале «Техника-Молодёжи» за 1959 год писали, что Аллэ обнаружил наличие двух факторов, вызывающих отклонения маятника. Один с периодом действия примерно 24 часа. Другой – с периодом примерно 24 часа 50 минут. Предположили, что это связано с движением Солнца и Луны. Однако, отсутствует возможность объяснить такие большие отклонения при помощи законов тяготения.

В «Научных новостях НАСА» от 6 августа 1999 имеется статья. Она озаглавлена: «Дешифруя затмение: Загадка солнечного затмения и Глобальные измерения». Там говорится о сути этой научной загадки: «Во время полных затмений солнца 30 июня 1954 и 22 октября 1959 наблюдались совершенно аналогичные друг другу отклонения у плоскости колебаний параконического маятника.

11 августа 1999 природный феномен солнечного затмения соберёт вместе учёных разных стран для того, чтобы попытаться разрешить эту 45-летнюю загадку. Её суть заключена в следующем вопросе: действительно ли солнечное затмение каким-то образом воздействует на маятник Фуко?

Ещё в 1954 году Морис Алле сообщал, что маятник Фуко демонстрирует любопытное поведение во время затмения солнца. Если это действительно так, то его открытие поднимает новые вопросы о самой природе подобных феноменов.

Эксперименты пройдут на четырёх континентах. В Центральной Европе, в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии. В них примут участие научные силы минимум семи стран. Это США, Австрия, Германия, Италия, Австралия, Англия, 4 центра в ОАЭ и 11 городов в разных местах планеты.

В опытах Алле и его коллег, с так называемым параконическим маятником, был много раз отмечен загадочный феномен. В течение обычного дня плоскость колебаний маятника медленно поворачивается по часовой стрелке из-за вращения Земли. Вместе с началом солнечного затмения плоскость колебаний маятника начинает поворачиваться быстрее, причём в направлении против часовой стрелки (Земля начинает вращаться в обратную сторону). После солнечного затмения происходит возврат колебаний в прежний режим медленного вращения плоскости по часовой стрелке.

Доктор Нёвер возглавлял в НАСА работы по координации проверок аномального отклонения маятника (эффекта Алле). Эти опыты были проведены в 1999 году. НАСА уже 25 лет молчит о полученных результатах измерений.

Доктор Нёвер должен был предоставить статью с итогами в сборник статей по гравитации для готовившийся канадским издательством Apeiron книги. Редактор этого издания Мэтт Эдвардс сообщил: «К сожалению, статья от Дэвида Нёвера так никогда и не материализовалась. Он просто перестал выходить на связь».

Насколько известно, таким же образом оборвались его коммуникации и с европейскими коллегами. Теперь говорят, что он ушёл из НАСА и забрал с собой все данные экспериментов! Исчезли доказательства вращения Земли. Рушится вся гелиоцентрическая система мира.

P.S. Ещё в начале 20 века учёные сомневались в гелиоцентрической модели Коперника (вероятно, её только что придумали). Глобальный капитал нашёл железные аргументы её доказательства. Всех сомневающихся удалили из науки. Особенно упрямых – из жизни.

Попробуем дать другое объяснение. Предположим, что Земля у нас стационарна. Тогда отсутствует вращение Земли вокруг Солнца. Предположим, что отсутствует вращение и вокруг «оси». Тогда вращается небесный свод со звёздами. Солнце и Луна движутся по небосводу. Это объяснение больше согласуется с реальностью.

Докажи, что Земля плоская

Шароверы кричат «Докажи, что Земля плоская!». Имеются две основные версии того, где мы живём: на плоской поверхности или шарообразной. Каждый день все люди видят перед собой плоскую поверхность. Перемещаясь на машине, поезде, мы видим плоскую поверхность. Это подтверждают полёты на самолёте и воздушном шаре. В этом убедились большинство людей на Земле.

Имеется множество доказательств ошибочности утверждения, что Земля шарообразная. Однако, большинство людей верит, что они живут на шарообразной поверхности. Они отказываются верить своим глазам, однако верят тому, что говорят другие. Вера отключает разум человека.

Представьте, что вам предлагают разменять деньги. Дают банкноту10 евро, на которой пририсован нолик. Получилось 100. Многие люди смогут понять, что их обманывают. Чтобы избежать этого, мошенники идут на разные ухищрения. Например, используют алчность человека. Просят дать 75 евро, а 25 – оставить себе. Могут использоваться и другие способы обмана. Вероятно, большинство людей избегнут обмана.

Мошенники (глобальный капитал), которые внушают людям, что Земля шарообразная, имеют огромные возможности. Им принадлежит всё на Земле, кроме нашего разума. Они стараются заблокировать разум человека и заставить человека верить им. Ум и разум – разные понятия. За ум отвечает мозг человека, за разум – сердце.

Мошенникам помогают учёные. Ими руководит – алчность. Им выделяют гранды на исследования, подтверждающие ложь. Тех, кто пытается раскрыть обман – лишают финансирования и отстраняют от науки (иногда убивают).

На мошенников работают научно исследовательские институты (вся наука), фотографы, средства массовой информации, киноиндустрия, писатели, политики и другие. Все они продвигают теорию шарообразной Земли. Кто-то делает это из веры, другие из-за алчности.

Мошенники стараются привлечь на свою сторону самых умных людей. Им присваивают научные степени за ничтожные заслуги. Умные люди будут защищать свой диплом и мошенников изо всех сил. Они откажутся от использования разума в пользу веры.

Читатели спрашивают: «Зачем глобальному капиталу нужно убеждать людей, что они живут на шарообразной Земле? Какая разница – плоская или шарообразная поверхность?»

Разница в том, что человек верит, или сомневается. Использование разума основано на интересе и сомнении. Человек, узнав, что его обманывают, может начать сомневаться в других вопросах. То есть он начнёт использовать разум.

У разумного человека возникнут вопросы. Например, почему перестали массово использовать дирижабли? Куда делось безплатное электричество? Почему кучка мошенников владеет всем миром?

Если люди начнут использовать разум, то мошенники потеряют власть без войн и революций. Для обретения разума требуется иметь много знаний. Без знаний очень сложно обрести разум. Поэтому мошенники уничтожают образование и стараются привлечь на свою сторону самых умных людей.

P.S. Из комментария к статье о плоской Земле. Читатель пишет: «Как минимум, я верю, что благодаря научному методу я имею смартфон, продвинутую медицину, спутниковую связь и возможность избежать пневмонии в 30-40 лет, а благодаря альтернативщикам-конспирологам – ничего. То есть, я сужу об эффективности системы по её результатам, всё просто.

«Благодаря научному методу» человек потерял разум, возможность летать, мгновенно перемещаться на любое расстояние, мысленно общаться, творить мыслью, жить вечно и быть при этом совершенно здоровым. Человеку, вместо этого, дали смартфон, продвинутую медицину (посадили на лекарства), спутниковую связь, машину. Чтобы это получить – нужно работать по 12 часов в день. Человек может дожить до 80 лет, а пенсию тратить на лекарства. Честная сделка?

P.P.S. В Евангелии от Матфея при исцелении слепых было сказано: «по вере вашей да будет вам». Люди отказались от использования разума в пользу веры. Кто верит в науку, кто в Бога. Вместо безграничных возможностей разума, они получили плохие материальные копии этих возможностей. И это разумно. Опасно наделять безграничными возможностями тех, кто убивает животных и людей.

Сферическая Земля и практика

Задача построения наиболее точной или удобной для использования карты земной поверхности известна с давних времён. Отображение земной поверхности (или части её) на плоскость называется картографической проекцией (картой). Происходит перенос точек сферической поверхности на плоскость.

При этом возникает проблема. Измерять длины линий на земной поверхности с помощью карт можно только приближённо. Это возможно только для очень малых площадей. Проекции Меркатора и Винкеля, а также другие, дают большие искажения площади, углов и длин. Самые последние разработки карт дают искажения более 22%. Это можно интерпретировать так, что перенос плоской поверхности на сферу даёт большие искажения. Это похоже на то, что Земля плоская, а глобус и шарообразная Земля были придуманы в 19 веке.

Имеется информация, что карты большого масштаба делаются по специальной лицензии. Крупномасштабные карты (например, масштаба 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000) используются для точного ориентирования, измерений и расчётов. Это делает их ценными для различных профессиональных целей, включая военные и строительные. Возможно, это сделано для того, чтобы меньше людей знали, что мы живём на плоской поверхности.

В то же время геодезические работы, инженерные расчёты и чертежи железных дорог, мостов, тоннелей протяжённостью 20-50 км, каналов и прочего делаются на плоскости. При этом при нивелировании учитывается каждый см. О поправках на кривизну Земли и рефракцию говорится лишь в учебниках. Инструкции по проведению работ обходятся без поправок.

Читатель написал: «На эту тему, лет десять назад, читал кандидатскую работу. В ней кандидат сетовал, что, в век развития технологий, строители и проектировщики отказываются учитывать в расчётах кривизну Земли.

В авиации и судоходстве используют гирокомпасы и авиагоризонт. Гироскоп будет давать верные показания только на плоской поверхности. Имеется много роликов, где это объясняется.

Загадки длительности и направлений полётов в авиации объясняются интересами бизнеса. Лишние петли на тысячах рейсов это значительный доход. Финкап всегда стремится к увеличению прибыли. Прямые рейсы выгодны только пассажирам.

Flightradar (трекер полётов) – это приложение для наблюдения за самолётами в режиме реального времени. До появления на нём азимутальной карты, автор статьи самостоятельно, по навигационным реперам, прокладывал маршруты на азимутальной карте.

Одним из загадочных направлений было: Саудовская Аравия – Лос-Анджелес (и другие города на западе американского континента). Это прямые рейсы. С точки зрения шарообразной Земли в этих маршрутах отсутствует логика. Они проходят через Санкт-Петербург. Они логичны (прямые линии) на азимутальной (приближенной к плоской) карте. Таких маршрутов – много.

Исчезновение объектов за горизонт объясняют шарообразной Землёй. Это является одним из ключевых доказательств этого. На плоской Земле это связано с законом перспективы и размыванием изображения у поверхности. Оно происходит из-за более высокой плотности воздуха и влажности. На это ещё влияет магнитная составляющая.

На плоской Земле магнитные линии будут расположены почти перпендикулярно к поверхности. Световые волны имеют разную длину волны и разную энергию. Они будут с разной интенсивностью отклоняться магнитным полем. Красный спектр менее подвержен воздействию поля, чем другие.

Это свойство было использовано исследователями. Один из них проводил съёмку с борта самолёта с разными фильтрами. При этом появлялись объекты, которые с точки зрения шарообразной Земли должны быть скрыты кривизной горизонта. В красном и инфракрасном спектрах они были видны.

Второй эксперимент проводился с маяком. Место съёмки было вычислено так, чтобы между камерой и солнцем на закате оказался маяк. Маяк должен быть скрыт кривизной шарообразной Земле. При обычном наблюдении, так и бывает. На закате преобладал красный спектр. Маяк, загадочным образом, появился и был отснят на фоне солнечного диска.

Использованы материалы блогера gow-i.livejournal_com.

Мозг человека и 3 задачи

Многие люди считают, что способны выполнять сразу много заданий. Учёные попробовали выяснить, сколько дел способен одновременно выполнять человеческий мозг. Нужно отделить чисто автоматические действия человека от более-менее сложных задач, для выполнение которых требуются специальные интеллектуальные усилия. Пережёвывание пищи, причёсывание, завязывание шнурков – это человек выполняет безосознанно.

В журнале Science была опубликована статья Sylvain Charron и Etienne Koechlin. В ней рассказывается об эксперименте. Исследователи попытались выяснить предел многозадачности человеческого мозга и понять его природу.

Эксперимент французских учёных показал, что человек способен выполнять одновременно максимум две задачи. МРТ мозга испытуемых показало, что мозг разделяет две задачи между двумя своими полушариями. Попытка выполнения третьей и последующих задач – блокируется. Способность лишь к двузадачности в равной степени присуща и мужчинам, и женщинам.

Исследование мозга проводилось с помощью МРТ. Оно показало, когда человек решает одну задачу – активно работают оба полушария. Когда же приходиться решать две задачи, мозг распределяет их между двумя полушариями. Они начинают решать каждое свою задачу, но с разной степенью интенсивности.

Эксперимент был проведён в Национальном институте Франции по вопросам охраны здоровья и медицинским исследованиям. В нём приняли участие тридцать два человека в возрасте 19-32 лет. Участвовали 16 женщин и 16 мужчин. Во время эксперимента мозг испытуемых сканировался магнитно-резонансным томографом (МРТ). При этом правильное выполнение задач поощрялось денежным вознаграждением.

Первая задача заключалась в том, что участникам эксперимента по очереди демонстрировались буквы из слова tablet. Для получения награды нужно было правильно ответить на вопрос, были ли показаны две предыдущие буквы в том порядке, в каком они находятся в слове. Вторая задача состояла в том, что участники эксперимента должны были отметить, какими были две последние показанные буквы, строчными или прописными.

Результаты МРТ показали, что при выполнении только одной задачи у человека происходит активная работа обоих полушарий головного мозга. Когда добавлялась вторая задача, то мозг разделял обязанности между двумя полушариями. Левое полушарие отвечало за одну задачу, а правое решало другую.

В случае появления третьей подобной задачи, она игнорируется префронтальной корой головного мозга. К предложенным двум задачам добавилась ещё одна. Она заключалась в определении цвета демонстрируемых букв. Все участники смогли выполнять лишь две из трёх задач.

В своей статье в Science исследователи пишут: «Решение трёх задач ограничено тем, что мозг человека состоит только из двух полушарий. Разделение двух задач по двум разным полушариям мозга «может прояснить некоторые имеющиеся ограничения в способности человека принимать решения или высказывать свою точку зрения».

Исследователи утверждают, что в случае ряда заболеваний мозга, в том числе, связанные с возрастными изменениями, «автоматические» действия человека, также могут перейти в разряд сложных для мозга задач. Они могут сильно ограничивать другие его действия. В ходе экспериментов было показано, что пожилые люди затрудняются одновременно решать даже легкие головоломки. Например, идти по кривой поверхности или следить за ребёнком.

Краткое изложение статьи ресурса sci-fact.

Библия о плоской Земле

Прочитал статью, в которой утверждалось, что в Библии говорится о плоской Земле. В ней было 246 ссылок на это. Проверил все ссылки. Часть из них публикую. Остальные похожи на них. В статье имеется 12 утверждений.

1. В Библии отсутствуют упоминания о Вселенной, как о безконечном космосе. А о том, что Вселенная – это Земля с ограниченным твердью небесным пространством – 47 раз.

Псалтирь 76:19: «Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась».

Евангелие от Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец».

Псалтирь 23:1: «Псалом Давида. Господня земля и что наполняет её, вселенная и все живущее в ней».

Все ссылки упоминают Вселенную и Мир. Отсутствует утверждения, что Земля плоская, ограниченная твердью.

2. В Библии отсутствуют упоминания о том, что Земля – шар. А о том, что Земля имеет круглую, но плоскую поверхность – упоминается прямо или косвенно, более 20 раз.

Исаия 40:22: «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним; Он распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья».

Притчи 8:27: «Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны».

Откровение Иоанна 20:7: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской».

Утверждения «на четырёх углах земли» и «круг земли» – противоречат друг другу. Отсутствует утверждения, что Земля имеет круглую, но плоскую поверхность. Об этот можно лишь догадываться.

Фраза: «небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья» может говорить об атмосфере Земли.

3. В Библии говорится более 30 раз о том, что у Земли есть края и концы. Это указывает на плоскую поверхность.

Деяния апостолов 1:8: «но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Второзаконие 13:7: «богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдалённых от тебя, от одного края земли до другого».

Эти фразы могут указывать на то, что край земли – это суша.

4. В Библии отсутствуют упоминания о том, что Земля вращается. О том, что она статична – более 20 раз.

Псалтирь 118:90: «истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит».

5. В Библии отсутствуют упоминания о том, что Земля вращается вокруг солнца. О том, что солнце движется над Землёй – более 10 раз. Указание на движение солнца (солнце восходит и заходит) в Библии встречается более 60 раз.

Иисус Навин 10:13: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»?»

6. В Библии говорится о куполе над Землёй.

Иов 37:18: «Ты ли с Ним распростёр небеса, твёрдые, как литое зеркало?»

7. В Библии говорится о крае неба (купола).

Второзаконие 4:32: «Ибо спроси у времён прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему?»

8. В Библии говорится о воде за куполом.

Псалтирь 148:4: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес».

9. В Библии говорится об основании Земли.

Книга Иова 38: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Кто протягивал по ней вервь?»

10. В Библии отсутствуют упоминания о том, что Луна отражает солнечный свет. О том, что Луна светит своим собственным светом в Писании сказано 9 раз.

Евангелие от Матфея 24:29: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».

11. В Библии говорится о том, что звезды находятся близко и перед пришествием Христа упадут на землю:

Евангелие от Марка 13:25: «и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».

Авдий 1:4: «Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь».

12. В Библии говорится о том, что отсутствует возможность исследования основания Земли и неба (тверди). Кроме того, отсутствует для людей возможность попасть туда.

Притчи 25:3: «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей – непостижимо».

Евангелие от Иоанна 3:13: «Никто не поднимался на небо, кроме Того, Кто сошёл с неба, то есть Сына Человеческого».

В Библии говорится о возможности познания основания Земли и неба, и возможности подняться на небо человека (Сына Человеческого). Чтобы получить такую возможность, нужно иметь высокий духовный уровень.

P.S. Из 246 ссылок, большинство говорят, что мы живём на плоской поверхности Земли.

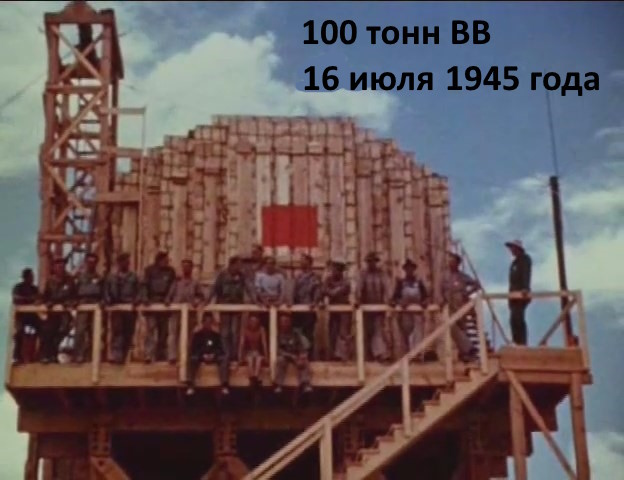

Манхэттенский проект

Испытывали новое оружие. Знания о последствиях его применения – отсутствовали. Для запуска цепной ядерной реакции деления применили большое количество обычного ВВ (100 тонн). При взрыве большого количества тротила образуются грибовидное облако. Оно формируется из раскалённого газа, частиц пыли и обломков. Взрыв тротила создаёт мощную взрывную волну. Она распространяется во все стороны, сжимая и нагревая воздух.

В центре взрыва образуется область очень горячего и разреженного газа. Он, будучи менее плотным, чем окружающий воздух, устремляется вверх, образуя «ножку» грибовидного облака. Поднявшись на большую высоту, где плотность воздуха меньше, горячий газ начинает расширяться в стороны, формируя «шляпку» гриба.

Световое излучение при взрыве тротила представляет собой поток лучистой энергии. Она включает в себя видимый, ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Это излучение может вызывать ожоги кожи и поражение глаз у людей и животных. При этом происходит воспламенение горючих материалов и пожары.

Имеется видео «Trial run to Trinity». Оно рассказывает о взрыве 100 тонн ВВ. Взрывное устройство «Штучка» было взорвано на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Это напоминало взрыв атомной бомбы.

При взрыве образовались вещества с малым периодом полураспада. Они привели к радиоактивности местности. Затем произошло быстрое её снижение. В Хиросиме уже через 2 месяца уровень радиации пришёл в норму. От этого радиоактивного заражения может защитить одежда. Получить облучение можно только при дыхании и через обнажённые участки поверхности тела. Это произойдёт только при условии попадания на них радиоактивных веществ.

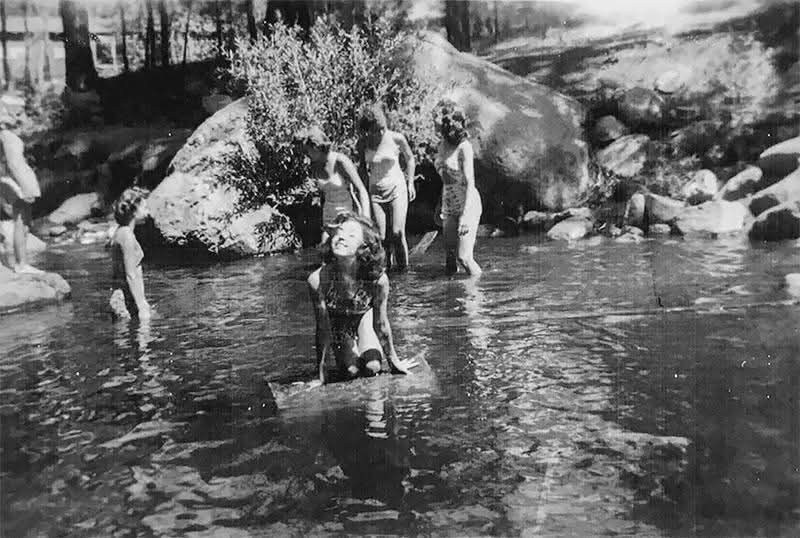

На фотографии тринадцатилетняя Барбара Кент (в центре) и её подруги по лагерю играют в реке вблизи от Руидосо, штат Нью-Мексико. Это было 16 июля 1945 года, вскоре после взрыва. С неба падали почти белые хлопья радиоактивной опыли. Барбара рассказывает: «Мы думали, что это снег. Но странное дело: вместо того, чтобы быть холодным, как снег, он был тёплым».

В Руидосо находился маленький танцевальный лагерь для девушек, увлечённых танцами. Девочки в возрасте от 10 до 16 лет там занимались балетом, современными танцами и степом.

Танцевальный лагерь Кармадеана находился примерно в 80 километрах от места испытания «Тринити». Рано утром девочки проснулись от странного, яркого света и далёкого, оглушительного грома. Растерянные и испуганные, они собрались у своих домиков, гадая, что произошло.

Джулия Картер, одна из старших участниц лагеря, позже вспоминала: «Это был самый яркий свет, который я когда-либо видела, хотя на улице всё ещё было темно. Мы были напуганы, но в то же время как-то странно заворожены».

Барбара Кент вспоминала: «Мы все были просто ошеломлены… а потом вдруг над нами появилось огромное облако, и в небе засияли огни. Нам даже стало больно смотреть вверх. Всё небо стало каким-то странным. Как будто выглянуло огромное солнце».

Солнце как будто взошло раньше, чем ожидалось. Над лагерем начали оседать мелкие белые частицы, напоминающие снег. Девочки выбежали на улицу, чтобы поиграть с тем, что они приняли за редкий для пустыни снегопад.

Барбара Кент рассказывает: «Мы танцевали в так называемом «снегу», смеясь и кружась. Для нас это было волшебно. Мы мазали голову и тело этим «снегом», лепили из него комки и бросали друг в друга. Мы хватали всю эту белизну и наносили её на лица». Когда ей исполнилось 30 лет, она осталась единственной выжившей из девочек на фотографии.

В районе выпадения радиоактивного пепла находились тысячи людей. Однако погибли лишь эти девочки. Остальные в лагере болели, но остались жить. Кто-то страдал от различных форм рака. Другие имели хронические заболевания. Они их преследовали на протяжении всей жизни.