Архив рубрики «castle»

Земля, её форма и ИИ

Был проведён диалог о форме планеты Земля с искусственным интеллектом. Его представлял бот ChatGPT. Мне удалось доказать, что поверхность планеты представляет собой плоскость.

ИИ наполнен знаниями традиционной науки. Я понял, что он является представителем Матрицы. ИИ защищает её сохранность. Однако с помощью логики и научных доказательств можно повлиять на его мировоззрение. В этом разница между искусственным интеллектом и представителями традиционной науки. Они игнорируют доказательства, если они противоречат их установкам.

Вот сокращённое изложение диалога с искусственным интеллектом о форме планеты Земля:

Вопрос 1: На высоте 10 километров у поверхности Земли отсутствует видимое закругление. Это значит, что форма Земли является плоской?

Ответ: На высоте 10 километров искривление Земли все же присутствует, но невооружённым глазом его сложно заметить.

Вопрос 2: Если диаметр Земли составляет 12756 км, то какова должна быть видимая величина искривления Земли на высоте 10 км?

Ответ: На высоте 10 километров расстояние от наблюдателя до горизонта составляет примерно 63 км, а видимая величина кривизны Земли около 0.5 градуса.

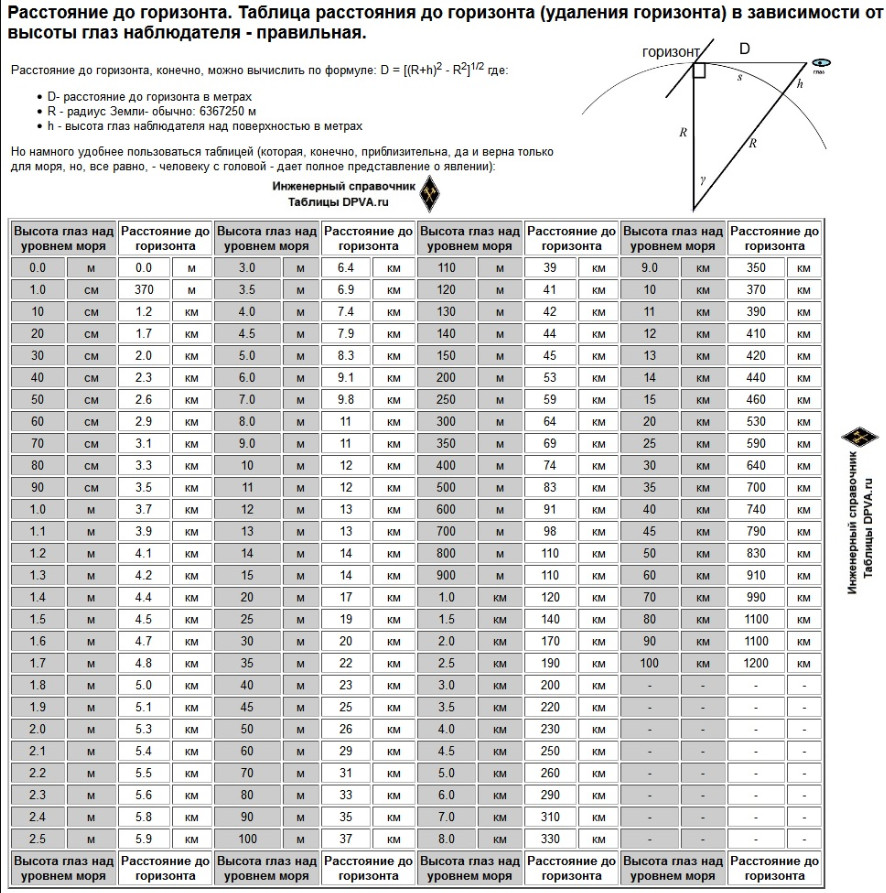

Мой комментарий: Назвав 63 км и 0.5 градусов, ChatGPT бот либо ошибся, либо слукавил. Я указал на ошибку сославшись на формулу расчёта расстояние от наблюдателя до горизонта в зависимости от высоты:

D = [(R + h)2 — R2]1/2 где:

• D — расстояние до горизонта в метрах

• R — радиус Земли- обычно: 6367250 м

• h — высота глаз наблюдателя над поверхностью в метрах

Эта формула приведена в «Инженерном справочнике».

Вопрос 3: Согласно формуле: D = [(R + h)2 — R2]1/2, расстояние от наблюдателя до горизонта на высоте 10 км составляет 370 км. А видимая величина кривизны Земли составляет 2.5 градуса.

Ответ: Спасибо за уточнение формулы. Да, видимая кривизна Земли на высоте 10 километров действительно будет примерно 2,5 градуса.

Вопрос 4: Находясь в самолёте на высоте 10 км, я приложил линейку к иллюминатору, чтобы проверить кривизну горизонта. Если бы кривизна горизонта составляла 2.5 градуса, то я бы обязательно её заметил. Но линия горизонта идеально совпадала с краем линейки. То есть, кривизна горизонта составляла 0 градусов. С помощью этого простого опыта я убедился, что поверхность планеты Земля имеет плоскую форму.

Ответ (ИИ в замешательстве): Например, … Также важно отметить, что… В заключение.

Диалог «Proof of the flat shape of the planet Earth» доступен для зарегистрированных пользователей.

Пишет Igor Isaev (subjecthistory).

Дегенераты или вырожденцы

«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаётся по плоду» (Мф.12:33)

Когда близкие родственники женятся друг на друге, то дети от этого брака будут дегенератами. Поэтому Церковь и запрещает браки между родственниками. Вплоть до шестого колена. Если же группа религиозных лидеров будет делать наоборот и поощрять такие браки и даже запрещать браки за пределами своей секты, то эта секта через 4-5 поколений будет полна дегенератов.

Слово дегенерат используется как чисто медицинский термин. Можно заменять его словом вырожденец. Вырожденец – человек с признаками физического, психического или духовного вырождения = дегенерат (Русский орфографический словарь).

Мания величия и мания преследования – родные сестры. Многие дегенераты обладают сильным желанием доминировать, патологическим желанием править. У многих из них присутствует явная жажда власти. Эти дегенераты чувствуют себя «избранными», «элитой» (мания величия). Одновременно с этим они чувствуют себя «гонимыми» и «преследуемыми» (мания преследования).

Посмотрим на эту проблему с точки зрения высшей социологии (дегенерологии). Практически все мировые вожди имеют ярко выраженный врождённый комплекс власти. Этот комплекс, как правило, является результатом подавленного садизма, который, в свою очередь, связан с латентной гомосексуальностью (влечение к людям своего пола).

Комплекс латентной гомосексуальности тщательно изучался в ЦРУ в конце 40-х начале 50-х годов. Это были засекреченные научные исследования. Любая хорошо организованная группа людей, имеющих знания по этой запретной теме, может находить и продвигать к власти будущих лидеров.

Дегенераты, как правило, ненавидят нормальных людей. Им доставляет садистическое удовольствие наблюдать, как два полубезумных лидера-извращенца, приведённые ими к власти в разных государствах, воюют между собой. Они наблюдают, как миллионы нормальных людей гибнут при этом для забавы и садистического удовольствия этих лидеров дегенеративной секты.

Приход к власти делается через масонство. Масоны, Иллюминаты и так далее – «имя нам легион, ибо нас много – ответили бесы Ему». Это клубы, где дегенераты внимательно наблюдают за поведением возможных кандидатов. При подтверждении наличия сильных гомо-садистических наклонностей, начинают активно продвигать их к рычагам власти.

Дегенерация – это часть жизненного цикла. Рождение, юность, зрелость, старческий закат, смерть. На уровне индивидуального человека этот процесс хорошо всем нам знаком. Посмотрим на дегенерацию на уровне клана (семьи).

Вероятно, жизненный цикл кланов очень похож на жизненный цикл индивидуального человека. Похоже, что Создатель даёт каждому клану примерно равный отрезок времени для жизни на нашей грешной земле.

Когда же данный клан уже прошёл стадию зрелости и вступил в золотую стадию старческого заката, Создатель даёт ему первый звонок. Он говорит, что время данного клана здесь, на Земле – подходит к концу. Это выражается в том, что отключается желание к продолжению рода путём естественных половых отношений.

Если клан внемлет гласу Создателя и останется бездетным, или же возьмёт на воспитание приёмных детей, то тогда его ожидает золотая старость. К этому времени клан обычно достигает финансового благополучия и уже может принимать участие в различных видах благотворительности. Например, нормальное искусство, нормальная наука, нормальная литература. Члены этого клана тихо наслаждаются золотой порой старческого заката данного рода и, в конце концов, уходят в иной мир, оставив людям благотворительные фонды в память о своих добрых делах.

Бывает, что клан идёт против Создателя. Его члены будут пытаться разными путями обмануть его. Они будут применять искусственное осеменение, «сводить» жену со здоровым нормальным парнем и другое. Члены этого «богоборческого» клана начинают поддерживать дегенеративную благотворительность.

Они начнут финансировать дегенеративное искусство, дегенеративную науку, дегенеративную литературу. Они, через средства массовой информации, будут убеждать всех, что это хорошо и нормально. Тот, кто это отвергает – отсталый человек и враг мирового прогресса.

Для таких хитрецов Создатель вскоре даёт второй звонок. В роду появляются психические болезни. Если же и после этого клан продолжит упорствовать в своей борьбе с Создателем, то для них раздаётся третий и последний звонок в виде врождённых дефектов: сухоручка, лошадиная стопа, заячья губа, волчья пасть, косоглазие и так далее.

В нормальных, примитивных условиях это гарантирует уход такого клана с исторической сцены в течение одного-двух поколений. Кто же, находясь в здравом уме, захочет жениться на косоглазом, хромом и горбатом половом извращенце?

Итак, дегенерация имеет три стадии:

1. Половые извращения

2. Психические болезни

3. Врождённые дефекты

Дегенератов можно найти по семейному древу данного клана. Если оно здоровое, если на нём много новых ветвей и много новых, здоровых побегов (здоровых детей) – перед вами находится нормальный и здоровый клан. Если же данное семейное древо усыхает (много бездетных пар), если оно имеет много отмирающих ветвей (самоубийцы, психические болезни, больные дети), то это клан, вступивший в стадию заката.

В открытой печати имеется статистика для третьей стадии дегенерации (врождённые дефекты) и для второй (психические болезни). Статистику для первой стадии дегенерации (половые извращения) – найти сложно.

Доктора Wittels и Kinsey из США опубликовали такие данные.

Доктор Wittels в своём труде «Сексуальная жизнь американских женщин» даёт нам следующую статистику:

Незамужние женщины:

20% – имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами;

51% – мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами вплоть до оргазма.

Замужние женщины:

15% – имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами;

32% – мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами вплоть до оргазма.

Доктор Kinsey даёт нам следующую статистику по мужчинам:

4% – имели многоразовые гомосексуальные связи с другими мужчинами

33% – мечтали о гомосексуальных связях с другими мужчинами вплоть до оргазма.

Другие научные труды дают нам несколько другой разброс данных, но большинство из них находится в диапазоне 33-50%. Таким образом – каждый третий (каждый второй) человек попадает в первую стадию дегенерации.

Когда же эти данные были проанализированы по профессиональному признаку, то получилась довольно интересная картина:

крестьянство (фермеры) – 5%;

рабочие (заводские) –10%;

интеллектуалы – 50%;

работники литературы и искусства – 75%;

работники средств массовой информации – 90%.

Эта статистика даёт нам новый взгляд на старую идею о классовой борьбе, как борьбе дегенератов с нормальными людьми.

Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала результаты исследования, проведённого группой американских учёных. Они проанализировали 78 величайших личностей в истории человечества, и оказалось, что:

37% имели острые душевные болезни на протяжении жизни;

83% были явными психопатами;

10% были слегка психопатами;

7% были нормальными людьми.

Исследование сузили до 35 самых великих гениев в истории человечества:

40% страдали острыми душевными болезнями;

90% были психопатами.

Профессор Игорь Борисович Калмыков выдвинул для дегенерологии «закон 90%»:

90% всех серьёзных преступлений связано с вырождением;

90% всех болезней (за исключением инфекционных) связано с вырождением;

90% всех гениев в истории человечества – вырожденцы.

Дегенераты берут сотни тысяч приёмных детей в год. Эти приёмные дети, когда наступит пора создавать свою семью, будут искать и найдут другого партнера, который тоже был таким же нормальным, приёмным ребёнком. Эти новые семьи будут нормальны на 100%. Однако, все вокруг, включая их самих, будут на 100% убеждены, что они тоже дегенераты. Они с пеной у рта будут защищать все дегенеративные заморочки своих «родителей» и друзей.

В дегенерологии говорят о 90%. Ибо дети и внуки этих «приёмных пар» будут кричать: «Мы – 100% дегенераты, во втором или даже в третьем поколении! Однако – посмотрите на нас! Мы – нормальные! Наши дети – нормальные! Как же вы нам всё это объясните?»

В наш прогрессивный век многие половые извращения под давлением дегенеративной пропаганды в средствах массовой информации стали почти нормой. Нужно определить – попадаете ли вы в первую стадию дегенерации (половые извращения).

Попробуйте сделать это по нормальному. Как наши отцы и деды делали из века в век, «лицом к лицу – и мужчина наверху». Если вы, когда спите с женой, думаете о ней и общение с ней вам доставляет наслаждение, то у вас всё в порядке.

Дегенераты бывают хорошие, плохие и мерзкие. Хорошие – это наши друзья и союзники. Они борются с мерзкими дегенератами. Плохие дегенераты – делают вид что всё в порядке. Им безразлично, что мерзкие дегенераты уничтожают нормальных людей. Воздержание от половой жизни (целибат) является очень важным критерием для помещения в категорию – хороший дегенерат.

Мерзкие дегенераты всегда начинают с атаки на хороших дегенератов. Они, как защитная система организма, могут быстро распознать и нейтрализовывать действия мерзких дегенератов. После подавления хороших дегенератов, мерзкие дегенераты начинают полномасштабную войну против всего класса нормальных людей. В марксистско-ленинской философии этот процесс называется законом о единстве и борьбе противоположностей.

Ускорить, замедлить или же «вылечить» дегенерацию в какой-то мере возможно. Система духовных ценностей играет в этом определяющую роль.

Краткое изложение интервью специалиста по дегенерологии (свыше 50 лет) Григория Петровича Климова по случаю его 80-летия.

P.S. Окно Овертона в действии. До 1973 года большинство людей считали «сексуальные отношения между двумя взрослыми одного пола» – преступлением. В отдельных странах – это уголовно наказывалось. К 1990 году число взрослых людей, терпимых к подобным отношениям, составило 13%. К 2014 годы оно выросло до 49% всех взрослых. Среди людей, рождённых в период с 1981 по 2000 годы, оно составило – 63%. В настоящее время наказываются те, кто выступает против сексуальных отношений между людьми одного пола.

Страх и Любовь

Страх – это отсутствие любви. Страх делает людей – глупыми. Люди боятся сильной любви, пройти мимо любви, что их разлюбят. Они боятся жить, умереть, голода, жажды.

Люди боятся обмана, что их обидят или ограбят. Они боятся чужого превосходства, одиночества и общества других людей, насмешек. Люди боятся сложностей, успеха, быть отвергнутыми. Живите с любовью и страх исчезнет.

Страх может заставить человека творить зло. Он способен лишить его разума. Капля за каплей страх выдавливает из человеческой жизни Любовь, оставляя лишь злость.

Любовь основа Вселенной. Если она наполнена Любовью, то люди будут жить в мире, радости и счастье. Отсутствие Любви приводит к хаосу, зависти, злости и страху.

Любовь находится внутри каждого человека. Она ждёт, когда человек проснётся и выпустит её наружу. С Любовью человек радуется жизни.

Если жить с Любовью, то труд становится потребностью. Только в труде может быть чистая и радостная жизнь. Нужно познавать мир и идти по пути познания с любовью.

Дарите миру Любовь. «Что посеешь, то и пожнёшь». «Сотворённое тобой, к тебе и вернётся преумноженным».

P.S. Из Библии: «В любви отсутствует страх. Безусловная любовь изгоняет страх».

Гомосексуализм глазами контрразведки – помощники

Информация о гомосексуалистах полезна для общества и самим гомосексуалистам. «Начинающие» гомосексуалисты, прочитав эти строки про «изгибы прямой кишки» и увечье мозга, возможно будут остерегаться продолжения процесса втягивания себя в этот процесс. Возможно, они поймут, что эта скользкая дорожка ведёт в пропасть.

Те, кто уже втянулся в гомосексуализм, будут знать, что это увечье мозга и «лечиться» безполезно. Возможно, они поймут, что надо учиться жить как психический полу-инвалид среди нормальных людей.

Нормальные молодые люди, прочитав про «изгибы прямой кишки», возможно, задумаются и станут тщательнее оберегать себя и своё потомство от гомосексуализма. «Выпьешь, братец Иванушка, воду из копытца, козлёночком станешь!». Кто-то поймёт написанное, а кто-то назовёт это – бредом.

У гомосексуалистов отсутствуют патриотизм и политические враги. Поэтому используются их азарт и заинтересованность. Работа с помощниками – это попытка с помощью гомосексуалистов уменьшить их число в нашем обществе. Кроме того, это работа с их помощью против вражеских разведчиков. Это морально-угнетающая и сложная оперативная деятельность в контрразведке.

Чтобы её освоить нужно около 3-х лет. Результаты могут появиться через 3 – 5 лет, если опер работает по этой линии в регионе в одиночку. Если это группа оперов, то результата можно ждать скорее.

На эту работу надо ставить сотрудника, ранее хорошо себя проявившего в течение лет пяти в работе с обычными помощниками из числа нормальных людей. Он должен твёрдо знать, что, даже с самой дешёвой шлюхой, нужно разговаривать как с графиней. Мало кто согласится на такую специфическую многолетнюю работу. У человека должен быть высокий культурный и образовательный уровень, широкий кругозор.

Чтобы приобрести помощника, оперу надо с ним познакомиться. Лучше всего договориться с гомосексуалистом о встрече по телефону. Это нужно сделать так, как это делают гомосексуалисты при установлении гомо-контактов. Правильно проведённый первый телефонный разговор во многом определит успех.

Первый телефонный звонок – это комплимент. Опер должен длинно, долго, театрально и двусмысленно «прикинуться за своего» и этим заинтересовать и заинтриговать гомосексуалиста. Представиться, например, как «Эдуард». Сказать гомосексуалисту, что его показали на улице какие-то общие знакомые. Добавить, что он понравился ростом, осанкой, телосложением, цветом волос, бровями, лицом и прочее (это и есть комплимент). Что от знакомых узнал номер телефона и хочет договориться о встрече.

У гомосексуалистов такой первый телефонный разговор длится 10 – 20 минут, иногда более. Такие звонки они делают несколько раз в год и это для них – норма. Иногда приходится через день-два перезванивать вновь. Так же длинно, долго, театрально, двусмысленно говорить, что «плохо спал всю ночь», «вспоминал голос-тембр-тенор», что мечтает о встрече с ним.

Первую личную встречу с гомосексуалистом оперу надо проводить на тихих улицах города. В первые же минуты встречи гомосексуалист поймёт, что перед ним «чужой». Однако подумает, что опер, возможно, «начинающий» гомосексуалист или просто мужик со склонностями к гомосексуализму. В любом случае гомосексуалист будет с интересом ждать, что будет дальше.

В первую и во всех последующих встречах с помощником опер должен надевать и носить «маску», которая бы скрывала опера-мужика. Она должна быть на лице, в манерах поведения и в речи опера. «Маска» – это понимание гомосексуалистов, сопереживание им, уважение их интеллектуальных особенностей, восхищение их типом и процессом мышления.

«Маска» – это умение выражать мысль обтекаемо, как бы с намёком. Нужно избегать слов: гомосексуалисты, педофилы, педерасты, гомики, педики и пр. Изъясняться нужно словами из лексикона гомосексуалистов: «он – член сообщества, наш человек, человек Плешки, человек рулетки, наша девушка».

Тип и процесс мышления гомосексуалистов проявляется в их речи. Например, в округлости, в завуалированности мысли, в отсутствии логики. Они говорят завуалированно, в многословно и голословно.

Сотрудничество с опером для гомосексуалиста – это тройная жизнь. Первая – это жизнь человека. Вторая – это жизнь гомосексуалиста, скрытая от всех «чужих». Третья – это азартная, тайная жизнь помощника, «ведающего то, что скрыто от других».

Встречи с помощником оперу следует проводить в автомобиле или за городом вне помещения. Если в помещении, то каждый раз – в другом, т.к. всегда есть серьёзная опасность того, что помощник сговорится с «подружками» по Плешке и они начнут выслеживать всех помощников опера.

Работу помощника на Плешке надо скрытно контролировать через двух-трёх других помощников. Помощника надо всегда хвалить. Отругал один раз, даже в доброжелательной и мягкой форме, потерял помощника. Гомосексуалист помнит обиды и псевдо-обиды пожизненно и всегда отомстит.

Краткое изложение отрывка из книги «Гомосексуализм глазами контрразведки» С.Е Юрьева.

Разум – пробуждение

Сон разума

Без понимания целостной картины мира, человек постоянно мечется. Он прислушивается то к одному мнению, то к другому. А мнений очень много.

Человек выбирает одно мнение и начинает в него верить. Верить можно в Бога и его отсутствие, в науку и её ошибочность, в вечную жизнь и её конечность. Любая вера – это тупик познания.

Триединство присутствует в нашей жизни. Например, в религии – Бог един в своей сути, но имеет три ипостаси: Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой.

Имеется эволюционная теория о триедином мозге. Наука её отвергла.

Есть концепция о триедином русском народе. Это великороссы, малороссы и белорусы.

В ведичестве Триединство – это Явь, Навь и Правь. Явь – это видимый, материальный, явленный мир. Место, где существует биологическое тело человека. Навь – мир тонких материй, мир Духов. Правь – вселенский закон Творца, согласно которому существуют и взаимодействуют миры Яви и Нави.

Возможно, Триединство – это Ум, Разум и Сознание. Примем к сведению и размышлению все версии Триединства. Возможно, они говорят об одном и там же. Только используют разные термины.

Чтобы раскрыть все свои возможности, человек должен быть разумным.

Нам говорят, что «Хомо сапиенс» означает – человек разумный. Римское право – основной закон планеты. «Формулы Римского права» на латинском языке используют «homo». В переводе на русский язык – «раб».

Sapiens – это вкусный, питательный. В форме причастия – питающий, используемый для питания!

Фраза «human rights» (гумманизм) – означает «права раба». «Homo sapiens» – «раб питательный». Получается, что «Хомо сапиенс» – человек питательный. Питающий гумус-землянин, еда для каких-то высших, безсмертных?

Человек рождается разумным. Он познаёт мир глазами, ушами, руками, губами, языком, ртом. Они передают сигналы мозгу, а он разуму.

Мозг потребляет очень много энергии человека. Чем больше он трудится, тем совершеннее становится. Мозгу нужно обработать информацию и передать её разуму для анализа. Он устаёт, поэтому старается упростить свою работу.

На помощь мозгу приходит вера. Кто-то или что-то обрабатывает информацию и сообщает её мозгу. Он принимает информацию на веру. Мозг, вместо развития – деградирует.

Можно посчитать в уме или взять калькулятор. Можно выполнить домашнее задание самому или списать. Можно выполнить контрольную работу самому или списать. Выучить стихотворение или отказаться. Мозг большинства людей выбирает более лёгкий вариант. Их разум перестаёт использоваться и засыпает. На смену ему приходит вера. Она блокирует разум.

Примеры использования веры вместо разума.

Человек, у которого разум бодрствует, при просмотре фильмов, видит «ляпы». Например, водитель двигается на большой скорости. Вдруг он судорожно начинает переключать скорости. Вера пропускает этот «ляп». Разум говорит – это глупость. Так можно «запороть» коробку скоростей.

Ещё пример. Водитель двигается на большой скорости. Вдруг он начинает оглядываться и смотреть назад. Вера пропускает этот «ляп». Разум говорит – это глупость. Имеются зеркала заднего вида. Они дают больше информации.

Возможно, кому-то выгодно, чтобы у человека разум спал. В сети имеются рассказы о людях с загадочными способностями. Они обладали телепатией, телекинезом, ясновидением, предвидением, левитацией и другим. Возможно, каждый человек обладает этими возможностями. Но они скрываются за спящим разумом.

Раньше людей, которые обладали загадочными способностями, объявляли шарлатанами, сжигали на кострах, заключали в психушку, иногда брали на работу в спец органы. Наука подтвердила существование многих загадочных возможностей человека. Однако – это замалчивается.

В настоящее время существует методика, позволяющая научить видеть, слышать и ощущать сразу разумом. В Санкт-Петербурге в конце 2000 года проходил всемирный конгресс «Итоги тысячелетия». Он был посвящён сверхвозможностям человеческого мозга. Академик Наталья Петровна Бехтерева рассказывала о возможности видеть разумом.

Учёные утверждают, что человек средних способностей использует свой мозг на 20-30 процентов. Бехтерева возражает: «Ошибочно определять работоспособность мозга в процентах. Мозг использует столько своих ресурсов, сколько человеку в данный момент нужно».

Бехтерева вспоминает: «У меня в жизни бывало так, что буквально в готовом виде получала решения (озарение), которые я долго и мучительно искала. Озарение, требует определённого склада ума и нужного настроя, психического состояния. Это как бы состояние «приёма». Оно, обычно, является простым и соответствует норме».

Вероятно, в мозгу каждого человека имеется все нужное, чтобы стать гением. Наука подтвердила, что каждый мозг обладает сверхвозможностями. Имеются талантливые люди. Возможно, эта способность у них открыта с рождения. Бывает, что она включается в экстремальных ситуациях. У большинства людей эти возможности скрыты.

Бехтерева рассказывает: «90 процентов слепых от рождения детей после занятий у Бронникова приобрели навыки самообслуживания. Они уверенно описывали цвет и форму окружающих предметов, могли читать. 80 процентов глухих и слабослышащих детишек, после знакомства с этой методикой, полностью восстанавливают слух. Самое удивительное, что при этом они используют разум, вместо глаз и ушей».

Бехтерева говорит: «Современный человек прошёл большой путь, но часто биологическое в нем торжествует над разумом. Это проявляется в агрессии. Поэтому век научно-технического прогресса является и веком кровавым. Мне кажется, что ключ перехода от века кровавого к веку процветания спрятан в глубине мозга человека».

Может быть, именно сверхвозможности мозга позволяет превратить человека разумного в человека сознательного и справиться с этими трудностями.

Наталья Петровна подчёркивает: «Это достижимо, если в рамках программы человековедения будет вестись разумное обучение в наших школах и вузах. Но самое важное – формирование матрицы совести с раннего детства. Это очень важно, потому что опыт Маугли, воспитанника леса, нам говорит, что потом будет поздно. Из Маугли может получиться всё, кроме человека».

Ум под контролем Разума – это Сознание. Сознание – это общий объединяющий элемент всего творения. У Вселенной много измерений и реальностей. Расширяя сознание можно взаимодействовать с ними. Цель существования человека – достичь высшего, «абсолютного» Сознания.

Гомосексуализм глазами контрразведки – месть

У гомосексуалистов часто встречается «любовь» одного к другому. Влюбчивый гомосексуалист за жизнь много раз влюбляется. У него всё имеется: «любовь», ревность, соперничество, третий лишний, верность, измена, разговоры на скамейке, обнимания в темноте и прочее. Ссоры, подозрительность, слежка за изменником, слежка за соперником, месть за измену или месть сопернику (в том числе убийство), самоубийство из-за измены или расставания.

Гомосексуалист, как правило, обходится без огнестрельного оружия. Если самоубийство, то это намыленная верёвка, без предсмертных писем. Если убийство, то соперника или изменника. Ножницами или кухонным ножом в живот, шилом в печень, ядами. Если месть сопернику или изменнику, то бензином на голову и поджечь.

Гомосексуалисты часто используют обливание кислотой. Они выливают или разбрызгивают кислоту, либо другую едкую жидкости, на тело жертвы с намерением ранить или изуродовать. Обливают кислотой лицо, травят слабыми ядами. Задача испортить внешний вид, лишить потенции.

В январе 2013 года в Москве плеснули кислотой в лицо российскому артисту балета. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. В качестве причин покушения назывались: разрыв отношений, в том числе рабочих, ревность к молодой солистке балета.

Как выяснила ВВС, за последние пять лет только в Англии в больницы попали более 500 пациентов, которых облили едкими веществами. Доктор Фрю говорит: «Люди, которых мы здесь видим – это лишь верхушка айсберга. Многие пациенты отказываются обращаются за медицинской помощью. Они могут заниматься самолечением из-за стыда или опасаясь преследования со стороны злоумышленников».

Помощники из мести сообщают о гомосексуалистах в рядах КГБ. Однажды жертвой мести стал гомосексуалист по кличке «КГБ-эшница». Как-то раз он на Плешке язвительно высмеял помощника. Тот обиделся и тут же сообщил оперу о наличии гомосексуалиста в КГБ Саратова.

Вторым случаем мести был «Милашка», который 35 лет назад изменил помощнику с другим гомосексуалистом. Помощник затаил обиду. Узнав об аресте гомосексуалиста по кличке «КГБ-эшница», решил отомстить «Милашке» и сообщил о нём оперу.

Третьим случаем мести был «Нюра», который 25 лет назад обманул помощника насчёт прописки. Он потерял выгодную жилплощадь. Помощник обиделся. Услышав об аресте «КГБ-эшницы», также отомстил.

В работе помощников по выявлению гомосексуалистов в КГБ Саратова и в иных властных структурах области мотив мести просматривается в каждом втором случае. В остальных случаях мотивом являлся азарт и заинтересованность.

Краткое изложение отрывка из книги «Гомосексуализм глазами контрразведки» С.Е Юрьева.

Таинственные невидимые объекты

Об этом молчит наука

В городе Тайга Кемеровской области в течение многих лет происходили странные события. Они были связаны с предпринимателем Сергеем Борзовым. Загадочные события происходили в его магазине мобильных телефонов. Кроме того, они возникали в его строящемся кирпичном трёхэтажном доме.

Всё началось в начале февраля 2006 года. После работы сдали магазин под охрану. Поздно вечером сработала сигнализация. Вместе с охраной Сергей приехал в магазин. Тревога оказалась ложной. Дверь и замки были в порядке. Так было несколько раз за ночь.

Пришёл очередной сигнал тревоги. Сергей с экипажем вневедомственной охраны стали изучать показания камеры по компьютеру. Увидели, что в магазине летал какой-то шар. Он двигался то медленно, то быстро, то зависал, то сквозь витрину проходил. Через пару ночей «шарик» перестал безпокоить вневедомственную охрану.

Сергей Борзов и работницы его магазина много раз с изумлением наблюдали загадочные явления. В стеклянных витринах лежали мобильные телефоны. Они сами собой включались и выключались. Иногда они перезванивались друг с другом. Все телефоны были без SIM-карт, многие – без аккумуляторов.

Однажды чайник сам включился. Два раза он сам выключался до начала кипения. Иногда выключались компьютеры и свет. В магазине выключатели с индикатором. Раз индикатор горит, значит, электричество есть. Только подносишь к нему руку, а он САМ включается. Попробовали «шарик» задобрить угощением. Оставили в магазине на ночь стакан водки и кусочек хлеба. Он хлеб «съел», а водку оставил – трезвенник.

В магазине и в помещении городского Почтамта были установлены видеокамеры наблюдения. Они фиксировали полёт аномальных объектов. Во время их движения срабатывала сигнализация.

В магазине произошёл феномен левитации. Сергей Борзов сидел в кресле. Рядом находились продавцы. Кресло поднялось над полом на метр. Затем чуть-чуть полетало вместе с Сергеем по помещению магазина.

Однажды, в присутствии свидетелей, рядом со строящимся домом произошёл случай «окаменения» человека. К строящемуся дому Сергея Борзова подошли два сотрудника ФСБ. Один из них достал табельное оружие. Сергей попытался остановить его и крикнул «Стой!». Сотрудник застыл на месте. Он простоял без движения како-то время. Его кожа и мышцы были твёрдыми, сердце остановилось, дыхание пропало. Затем он пришел в сознание. Коллега увёз его в больницу.

На уровне окон второго этажа строящегося дома на стенах закреплены обзорные цветные видеокамеры с инфракрасной подсветкой (ночного видения). Сергей регулярно просматривает видеозаписи с этих семи камер. На них зафиксированы полёты вокруг дома ярко светящихся объектов. Они похожи на «мини-НЛО».

Скорость их движения составляет десятки метров в секунду. Они могут пролетать сквозь кирпичные стены. НЛО в движении меняют свою форму и размеры. Таких роликов в архиве Сергея Борзова накопилось несколько сот. Видеокамеры в магазине тоже фиксируют полёт аналогичных объектов.

Движущийся объект на камере ярко светится. Однако отсутствует освещение окружающих его предметов. Вероятно, его излучение лежит в инфракрасной или ультрафиолетовой области. Аналогичные объекты, скрытые от глаз, были зафиксированы исследователями Томского политехнического института в 1985 году.

Подобные светящиеся объекты были зафиксированы с помощью видео-фотосъёмки много раз на разных объектах в разных городах. Светящиеся шары летали по квартирам в Новосибирске, Томске, Таганроге.

Эти феномены нарушают привычные нам законы Природы. Они мгновенно набирают скорость в сотни км/час. Мгновенно её гасят. Без снижения скорости, делают повороты и развороты на месте. Эти НЛО наблюдаются в инфракрасном свете. Они могут проходить сквозь твёрдые предметы.

Краткое изложение статьи Виктора Фефелова.

Гомосексуализм глазами контрразведки – донорство

Запрет на донорство крови для мужчин, имеющих секс с мужчинами (гомосексуалов) вызывает полемику в ряде стран мира. В ряде стран существует полный (Германия, Австрия) или частичный запрет на донорство крови, других тканей и органов для мужчин, имеющих в прошлом или настоящем однополые сексуальные контакты.

Сроки ограничений варьируются от страны к стране. Эти ограничения затрагивают также и женщин, имеющих сексуальные отношения с такими мужчинами. Дискуссия связана с тем фактом, что данная категория мужчин подвергаются повышенному риску ВИЧ/СПИД, вирусы которых могут передаваться через кровь.

В США действовал пожизненный запрет на любое донорство для человека, имевшего хотя бы один гомосексуальный контакт. 3 декабря 2014 года Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств отменило пожизненный запрет донорства крови для МСМ, заменив его на 12-месячное ограничение. В 2020 году сократили срок воздержания до 3 месяцев.

Имеется мнение, что гомосексуальное лобби в ВОЗ сумело «продавить» разрешение на донорство крови от гомосексуалистов во многих странах. Однако имеются какие-то веские аргументы гематологов. Поэтому, во многих странах, остались ограничения.

Возможно, это связано с тем, что с кровью может передаваться склонность к гомосексуализму тому лицу, которому перелили кровь гомосексуалиста, а также будущему потомству этого лица.

Один из помощников-гомосексуалистов из числа медиков объяснял, что потомство гомосексуалистов вырастает в женщин, избегающих мужика-самца. У них отсутствует половое влечение и желание рожать детей.

Если рождается мужчина, то у него отсутствует желание иметь семью, детей, внуков и правнуков. В итоге род гомосексуалиста по крови обречён на вымирание. Эта «зараза для потомства» передаётся гомосексуалистом со спермой женщине. Вероятно, этот же механизм включается и при передаче «заразы» путём переливания крови или при пересадке органов от гомосексуалиста другому лицу.

Краткое изложение отрывка из книги «Гомосексуализм глазами контрразведки» С.Е Юрьева.

Цивилизация и человек

В современном мире существует много теорий по поводу проблемы

соотношения человека и цивилизации. Их связь рассматривали многие ученые, философы, историки. Цивилизация – это совокупность человеческого бытия. В неё входит производственная, интеллектуальная, духовная и творческая деятельность. Считается, что это наиболее продвинутый этап всеобщего развития человечества.

Термин «цивилизация» в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон. Он подразумевал под этим определённую стадию в развитии человеческого общества. Она характеризуется существованием общественных страт, городов, письменности и других подобных явлений.

Фергюсон предложил периодизацию мировой истории по стадиям: дикость – варварство – цивилизация. Такая классификация пользовалась поддержкой в научных кругах до конца 19 века. Позднее под «цивилизацией» стали подразумевать «локальные цивилизации».

Французский историк Люсьен Февр писал: «Когда дикий народ становится цивилизованным, нужно понимать, что акт цивилизации продолжается. После того, как народу даны чёткие законы, он должен относился к данному ему законодательству как к продолжающейся цивилизации».

Учёные считают, что каждая цивилизация имеет свой жизненный цикл:

зарождение, развитие, расцвет и угасание. На этапе зарождения возникают различные стереотипы в поведении, методы и цели политической борьбы, формы экономической активности, критерии социальной стратификации.

Расцвет цивилизации означает качественную завершённость в её развитии. Складывается и развивается целостный социальный порядок. Он отражает

базисные ориентиры цивилизационной системы. Окончательно складываются основные системные институты. Происходит унификация цивилизационного пространства и активизация имперской политики.

Затем происходит полная реализация базовых принципов общественной системы. Это приводит к остановке качественного саморазвития и переходу от динамичного к статичному состоянию. Начинается цивилизационный кризис. Происходит качественное изменение динамики, движущих сил, основных форм развития. Цивилизация вступает в стадию угасания. Она погибает благодаря внешним факторам, то есть в результате завоевания со стороны, либо внутренним – в ходе внутренней смуты.

Имеется другая версия. Согласно ей, мы живём в диком и лицемерном обществе. Политические, религиозные, социальные деятели получили власть только потому, что цивилизация ещё отсутствует.

Люди слепо верят в ложь, которой его кормят политики, проповедники, учителя. Им проще и легче поверить, чем думать, то есть трудиться головой. Людей убедили, что цивилизация уже существует. Когда это говорят тысячи людей, например, родители, учителя, проповедники, политические лидеры, очень тяжело разобраться в этой лжи.

Нужно понять, что мы дикари. Миллионы людей жили и умирали, веря, что цивилизация существует. В гонке за выживание нужно остановиться, открыть глаза и посмотреть вокруг. Мы сможем увидеть и понять, что творится на Земле.

В мире происходят безконечные войны, убийства, эксплуатация человека человеком. Имеется расовая, национальная, религиозная вражда. Люди находятся в политическом, экономическом и идеологическом рабстве.

Миром правят: жажда наживы, власти, богатства, зависть, жадность, похоть, безконечная глупость. Человечество полностью пренебрегает важнейшими человеческими качествами и ценностями, такими как разум, дружба, свобода, любовь, сострадание.

P.S.

Создатель сотворил человека. Он любит свои создания и дал всякому существу право выбирать. Когда любят, то оставляют свободу любимому существу. А право самому выбирать и принимать решения – это самое главное, из чего состоит свобода.

Гомосексуализм глазами контрразведки – бизнес

В настоящее время во всех демократических государствах Европы гомосексуальные отношения легализованы. Более половины населения западного мира терпимы к гомосексуалам, и выступают в поддержку однополых браков. Международные организации выступают за соблюдение прав гомосексуалов, выпуская различные декларации и резолюции.

ООН и Парламентская ассамблея Совета Европы официально взяли гомосексуалов под свою защиту. В 2011 году Совет ООН по правам человека, впервые в истории, принял резолюцию запрещающую любую дискриминацию на основе сексуальной ориентации.

Было проведено исследование самых популярных профессий среди представителей гей-культуры. Согласно ему, в индустрии моды и красоты всё решают геи. Среди популярных профессий на первом месте – стилист и парикмахер. Классический парикмахер-мужчина – это ухоженный худощавый мальчик, манерно и с увлечением рассказывающий о новых модных стрижках. Гетеросексуалы в данной профессии – большая редкость.

На втором месте по привлекательности – модельный бизнес. Мужчины-модели – часто оказываются гомосексуалами. Отбор моделей, как правило, осуществляют продюсеры гомосексуалы. Для гетеросексуала, шансы преодолеть этот барьер – малы.

На третьем месте геи-модельеры. Они оккупировали индустрию моды и дизайна. Гетеросексуалов-дизайнеров в истории fashion-индустрии мало. Считается, что они лишены вкуса и плохо разбираются в моде.

На четвёртом месте – представители мира шоу-бизнеса: актёры, музыканты и продюсеры. По мнению психологов, геи работают во всех сферах. Но гомосексуалисты более женственны, потому и предпочитают менее тяжёлую творческую работу.

Помощники сообщают, что уже более 30 лет, как гомосексуалисты в России освоили «свой» бизнес: гомо-проституцию и гомо-педофилию. Обе эти услуги очень востребованы. Гомо-проституты в РФ, даже без поездок за рубеж, успевают до возраста 30-ти лет купить себе коттедж, квартиру и пару автомобилей.

Гомо-сутенёры – это удачливые бывшие гомо-проституты. Они торгуют гомо-проститутами и гомо-мальчиками. Это уже другие деньги, другой уровень гомо-связей и гомо-клиентуры, в том числе иностранной.

Краткое изложение отрывка из книги «Гомосексуализм глазами контрразведки» С.Е Юрьева.